尊重教材,用好教材

——“平移和旋转”教学片段及思考

2019-05-10唐慧彬

□唐慧彬

同事上了一节公开课,内容是苏教版三年级上册80~82页的“平移和旋转”,无论是素材准备,还是活动设计,都丰富多彩,但整节课给人的感觉是浮光掠影,学生并没有沉下心真切地体验到平移和旋转的本质特征。究其原因,与课堂上没有选用教材上的例题和习题不无关系。

对“平移和旋转”特征的认识是一个螺旋上升的过程,需要经历多层次的观察、操作和体验。对于教材,学生可以进行多次阅读、揣摩和理解,有利于认识平移和旋转的本质特征,必须用足和用透。教研组的同事一起对教材进行了细致的研读,推敲每一道例题、每一幅主题图、每一道习题……下面是磨课后同事的教学片段。

【教学片段一】

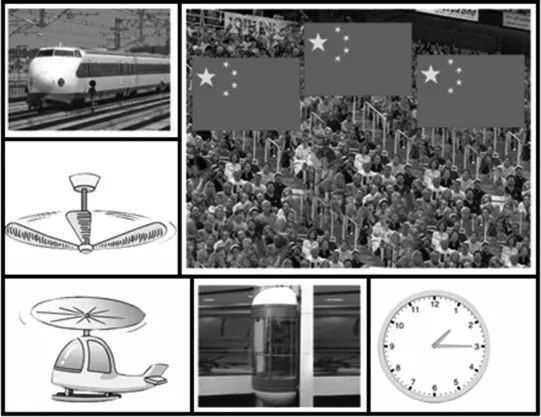

(出示教材第80~81页例1和例2的六种物体运动的动画)

师:火车是怎样运动的?谁能用手势模仿出来?

师:还能模仿其他物体的运动吗?(学生自主比画,指名展示,共同评价)

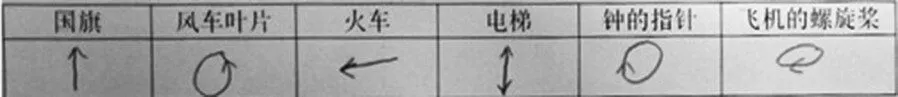

师:试试把这些物体运动的方式用符号画出来。

(学生独立完成,展示作业)

师:能根据这些物体的运动方式把它们分分类吗?

生:火车一类,国旗和电梯一类,吊扇、螺旋桨和指针分为一类。

师:为什么这样分?

生:火车是平着移动的,国旗和电梯是竖着移动的,其他几个都在转圈。

师:有其他想法吗?

生:火车与国旗和电梯应该是同一类,因为不管是平着移动还是竖着移动,都是在移动。

生:都是直直地移动。

师:火车是怎样沿着轨道直直地移动的?谁能用直尺当轨道,用橡皮表示火车,演示一下?

师:谁能演示电梯的运动?

师:虽然它们的运动方向不同,但都是沿着直线移动,可以看作同一类。

生:剩下的一类都是转动。

师:我们把火车、国旗和电梯的运动方式称为平移,吊扇、螺旋桨和指针的运动方式称为旋转。

[思考]《义务教育数学课程标准(2011年版)》对第一学段图形运动提出的要求是:“结合实例,感知平移、旋转、轴对称现象,能辨认简单图形平移后的图形。”虽说“平移”和“旋转”是日常生活中常见的运动方式,学生有一定的生活经验,但要生成图形的运动表象并不是一件容易的事情。所以透过现象用数学眼光发现运动方式的本质是本课教学的重点。应当引导学生用直观的动作和形象的语言来描述物体运动的过程,从而体验实例中蕴含的共性特征。教者采用“慢镜头”的方式推进,这一环节的教学分为三个层次:先通过手势模仿和比画六种物体的运动方式,引导学生将物体运动的轨迹抽象出来,初步感知平移和旋转;接着让学生画一画运动方向和运动路线,培养学生的符号意识;再在充分体验六种物体运动方式的基础上,引导学生进行分类,在对比中区分平移和旋转。

【教学片段二】

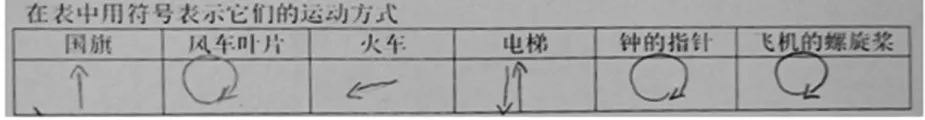

师:请把数学书放在课桌面的左上角,然后把它平移到右上角。

(学生操作,教师巡视指导,用手机拍摄典型的错误操作方式。之后播放拍摄的视频,组织学生辨析)

生:平移时不能把书拿起来,要贴着桌面移动。

生:不能歪歪扭扭地移动,应该直着移动。

生:移动的时候,数学书的“姿势”不能变。

师:怎样才能做到“姿势”不变呢?

生:数学书不能转动,只能移动。

师:请大家重新把数学书从课桌的左上角平移到右上角,再依次平移到右下角和左下角。

师:如果要把数学书从左下角平移到右上角,你能想到几种办法?

生:先平移到左上角,再平移到右上角。

生:先平移到右下角,再平移到右上角。生:直接斜着平移到右上角。

生:斜着移动不是平移。

生:虽然是斜着移动,但是移动的路线是直的啊!而且姿势也没有变化。

师:物体平移时,可以上下运动,可以左右运动,还可以斜向运动。无论朝什么方向运动,都有一个共同的特点,知道是什么吗?

生:物体平移时,都沿着直线运动。

[思考]这个“试一试”常常被忽略,乍一看,不就是让学生平移数学书吗?殊不知在成人眼中的小儿科操作,学生的表现却让人大跌眼镜,出现了各种意料之外的状况。操作是认知和思维的外显,通过操作活动能让学生初步感知平移,并进行修正和走向深刻。在学生操作的过程中,教者及时捕捉错误资源,引导学生辨析,从而真切地感悟出“直直地移动”“姿势不变”等特性。在此基础上,教者设计了开放性的操作活动——将数学书从左下角平移到右上角,引发“斜向移动”是否为平移的争论,丰富对平移的理解——平移不仅可以上下、左右移动,还可以斜向移动,无论朝什么方向,都是沿着直线运动。在纠错中学习,在争议处探究,使学生对“沿着直线运动”这一特性有深层次的感悟和理解。

【教学片段三】

师:我们一起来玩个转盘游戏,但是这个转盘的指针掉下来了,谁能把它装上去?

师:你把指针装在什么地方?

生:装在中间。(用图钉固定住)

师:这根指针是怎样运动的?

生:它在旋转。

师:仔细观察,指针上的每个地方都在旋转吗?生:都在转动。

生:不对,图钉没有动。

师:指针围绕着图钉在旋转,图钉叫作旋转的中心,这个中心是固定不动的。能找出其他旋转物体的中心吗?

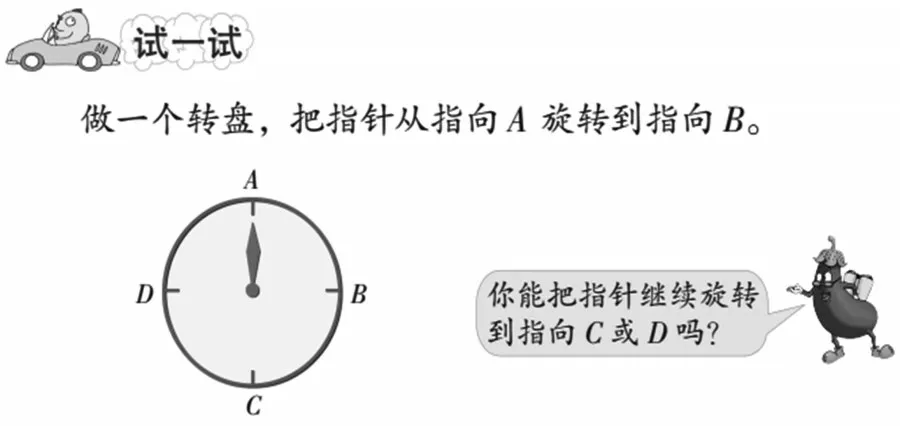

师:能把指针从指向A旋转到指向C吗?(生操作从A顺时针转到C)

师:还可以怎样旋转?(生操作从A逆时针转到C)

师:这两种旋转方法一样吗?

生:第一种是顺时针旋转,第二种是逆时针旋转。

师:这两个词语好新鲜,谁来介绍介绍?

生:如果与钟面上时针或分针旋转的方向相同,就叫作顺时针,如果相反就叫作逆时针。

师:如果把指针从指向A旋转到指向B,可以怎样旋转?

生:可以顺时针从A转到B,也可以逆时针从A转到B。

生:逆时针旋转的距离长一些。

[思考]“旋转”的“转”很容易发现,但是旋转的中心就很“隐蔽”了。如果教学时忽视旋转的“中心”,这样的教学是残缺的。一方面会导致有的学生认为转一圈是旋转的本质特征,否则就不是旋转;另一方面不利于后续学习,四年级绘制旋转后的图形是个难点,症结就在于找不到“中心”,因此这个知识点值得大做文章。怎样让学生真切感受到旋转的“中心”呢?教者在这一环节设计了体验式教学,通过“装指针”唤醒学生的生活经验——把指针装在正中间,让学生的目光都聚焦于“中心”,图钉既起到固定作用,也起到醒目作用。然后追问:“指针上的每个地方都在旋转吗?”学生发现旋转时“中心”不动,从而体会旋转是围绕一个点进行的圆周运动,并适时抓住顺时针和逆时针的生成,拓展认知,为后续学习埋下伏笔。

【教学片段四】

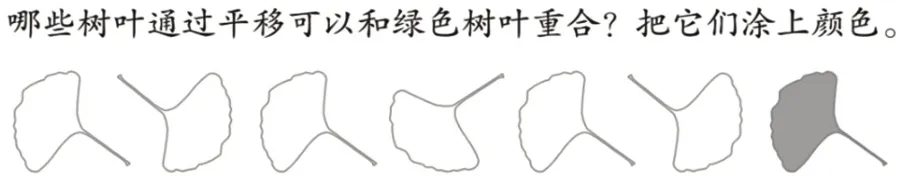

(此题是82 页“想想做做”的第2 题,学生独立完成,展示作业)

师:你是怎样找到这些树叶的?

生:我把白色的树叶一个一个地向右平移,看看哪些可以和绿色树叶重合。

生:我是把绿色树叶向左平移,看看它能和哪些树叶重合。

师:还有更简便快捷的方法吗?

生:选和绿色树叶一模一样的。

生:对啊,平移后树叶的“姿势”不变。

师:这片白色树叶平移后能和绿色树叶重合吗?

生:不能,大小不同。

师:平移后的叶子什么不变呢?

生:大小不变。

生:形状不变。

生:方向不变,但是位置变了。

师:剩下的树叶也可以和绿色树叶重合吗?

生:旋转后可以重合。

师:旋转后再平移!大小和形状不变,但是方向和位置变了。

[思考]平移和旋转这两个概念,对小学生只能用实际例子做一些描述,但不做严格定义并不代表教学就可以停留在表层,通过观察、操作、比较等活动可以引导学生理解概念的本质。学生找出符合要求的叶子后,教者追问:“怎样找的?”“怎样找得快?”引导学生探究平移后能重合的树叶有哪些相同之处,并匠心独运地将其中一片叶子“缩小”,让学生真切地体会到平移之后的物体的大小、形状和方向都不变,只有位置发生了变化。从而让学生对平移的认识实现了由运动过程到运动结果的全方位掌握。对于没有被选中的叶子,教者“变废为宝”——“它们也能和绿色叶子重合吗?”唤醒了学生对于“旋转”的经验,进而比较两种运动方式的区别,使得学生对平移和旋转概念的认识更加深刻。一道平常的练习题通过挖掘,成了认知对比的好素材。

教材是静止的,如何将其变成有效的教学素材?这需要教师对教材进行解读。首先要尊重教材,不轻易撇开不用;其次要用好教材,理解教材的深度决定教学的高度,这一切都须建立在对教材通透了解的基础上。