试论外来词coffee的汉译特征

2019-05-09祝雪,赵旭

祝 雪, 赵 旭

(沈阳大学 文法学院, 辽宁 沈阳 110044)

词汇是最为活跃的语言要素。从词汇嬗变和发展的过程中可以考察社会文明的变迁轨迹。如美国人类学家及语言学家萨佩尔所说:“语言,像文化一样,很少是自给自足的。交际的需要使说一种语言的人和说临近语言的或文化上占优势的人发生直接或间接的接触。”[1]随着中外文化交流的深入,外来词成为汉语词汇系统中的一部分,其汉译形式的嬗变过程体现了社会文化发展与社会形式互动的关系,即社会文化影响了语言形式规范,语言形式体现乃至在一定程度上又影响了社会文化的审美倾向。作为一种舶来品,coffee传入中国的具体时间已经很难考证。但通过探究外来词“咖啡”的演变过程,可以大致梳理其发展脉络,归纳不同历史时期coffee汉译形式的嬗变规律,从而揭示语言形式与社会文化环境之间的关系。

一、 coffee汉译名称的嬗变

据现有资料的不完全统计,1815年至今,coffee至少有28种汉译形式,即迦兮、咖啡、啡、戛啡、架菲、黑酒、高非、加非、加菲、架非、迦非、噶霏、喀啡、加啡、高馡、架啡、茄菲、哈非、加非茶、茄菲茶、茄非、阿非茶、架啡茶、磕肥、考非、珈琲、斋啡和净啡。以时间段为分类整理原则,coffee的汉译形式具体经历了三个阶段。

1. 1840年以前的coffee汉译

鸦片战争前,已有外国人在广州煮、饮咖啡。coffee主要有黑酒、迦兮、咖啡、啡、戛啡、架菲、架啡7种汉译形式。

黑酒:王雪莲的《从茶叶与咖啡看中西方文化的差异与融合》中提到“外洋有葡萄酒……又有黑酒……云此酒可消食也”[2]。

迦兮:赤冢忠在《世界大百科事典》(第11卷)中记载了1793年大椝玄泽等人在出海过程中遭遇风暴漂到俄国,首次见到咖啡的他在归国后写了《环海异闻》,并把咖啡写成“迦兮”[3]。

咖啡:中国社会科学院党静鹏的博士论文《汉语英源外来词借用过程与机制》中提到“根据马西尼(1997)考证,咖啡早在马礼逊1815年编纂的《华英字典》中已经收录”[4]32。

戛啡:程美宝在《粤词官音----卫三畏 〈英华韵府历阶〉的过渡性质》中表示“戛啡”在《洋汉合字彚》中有记载[5]92。

架啡:程美宝在《粤词官音----卫三畏 〈英华韵府历阶〉的过渡性质》中表示“架啡”在《广东省土话字彚》中有记载[5]92。

架菲:华中师范大学黄兵的博士论文《英语术语的汉语定名研究》提到1838年《美理哥国志略》中有“早膳或饭或面及肉,亦有牛奶、鸡蛋、牛油、茶、架菲”[6]75的记载。

2. 1840—1949年的coffee汉译

1840—1949年是中国近代史阶段,1891年的《古巴杂记》中有“种植以蔗、烟、架啡、栗、椰子、百果等物为最美”[6]75的记载。可以肯定的是,1840年前7种汉译形式中的“咖啡”“架啡”在这个阶段依然沿用。除此之外,还增加非、加菲、架非、迦非、噶霏、喀啡、加啡、高馡、茄菲、哈非、加非茶、茄菲茶、阿非茶、架啡茶、磕肥、考非、珈琲和茄非。

加非:徐继畲所作,成书于1849年的《瀛寰志略·卷二·南阳各岛》中有“土肥湿,宜稻,产米最多。又产白糖、棉花、麻烟草、加非、可可子”[7]的记载。

加菲:华中师范大学黄兵的博士论文《英语术语的汉语定名研究》提到1852年《海国图志》中有“民日三餐,早饮茶、加菲等暨面包、饼饵、牛乳油”[6]75的记载。

架非:华中师范大学黄兵的博士论文《英语术语的汉语定名研究》提到1852年《海国图志》中有“亚非利大洲……,土产架非,葡萄酒,五谷,橄榄油”[6]75的记载。

迦非:华中师范大学黄兵的博士论文《英语术语的汉语定名研究》提到1858年《内科新说》中有“服补胃补脑之药,最妙鸡纳三四厘, 其次则信石水、铁末、铁酒之类, 铁啤啦打纳膏、嗅阿摩呢啊、冰片之类, 饮浓茶、迦非、丁香之类”[6]75的记载。

噶霏:义迭思《聘盟日记》中有“已,又赐茶,此茶耐用和面,所做如洋人之噶霏”的记载。(1872年,藏于中国第一历史档案馆)

喀啡:华中师范大学黄兵的博士论文《英语术语的汉语定名研究》提到1876年的《中西关系略论》中有“最缺者棉丝,茶,糖,喀啡,烟,米,香料,裘衣,颜料,金银等物是也”[6]75的记载。

加啡:华中师范大学黄兵的博士论文《英语术语的汉语定名研究》提到1877年的《格物汇编》中有“印度之加啡有余,而英国之洋布与五金有余,所以能将此各物卖与别国而买进本国所少之物”[6]75的记载。

高馡:清光绪十三年顾炳权的《申江百咏》中有“几家番馆掩朱扉,煨鸽牛排不厌肥。一客一盆凭大嚼,饱来随意饮高馡”[8]的描写。

茄菲:陕西师范大学王文琦的硕士论文《晚清外来词发展研究》中指出“茄菲”在1899年《清议报》中出现[9]49。

哈非:陕西师范大学王文琦的硕士论文《晚清外来词发展研究》中指出“哈非”在1899年《清议报》中出现[9]49。

加非茶:冯光远《以名诗名词深化历史与社会教学的研究与探索》中提到清末民初潘飞声的《临江仙》中有“起来酌加非茶,却亲新防憨婢笑,呼去看唐花”[10]的描写。

茄菲茶:上海师范大学朱荣的硕士论文《清末民初翻新小说研究----以都市生活书写为中心》中提到陆士谔《新水浒》中有“用完酒菜,喝了茄菲茶之后,花荣付过账单,西崽奉上三根雪茄”[11]的描写。

阿非茶:中国社会科学院党静鹏的博士论文《汉语英源外来词借用过程与机制》中指出,19世纪,英语 coffee 一词的音译词形式有咖啡、珈琲、哈非、加非、加啡、茄菲、加菲、加非茶、阿非茶[4]43。

架啡茶:李婉薇《清末民初粤港革命派报刊》中指出,1904年《时谐新集》里有“斟盆生景,晏昼何须执点心,做餐人情,宵夜无谓斩烧肉,于是诸食西菜,争做东家,不用碗筷,只拿刀叉,只求新鲜之牛肉,免提俗品之鱼虾。或开沙士水,或饮架啡茶”[12]的描写。

磕肥:上海师范大学陈文文的硕士论文《1920—1940年代上海咖啡馆研究》中有“1909 年,上海美国基督教会出版社出版了一本名叫《造洋饭书》的小册子,书中将咖啡译成磕肥”[13]9的记载。

考非:上海师范大学陈文文的硕士论文《1920—1940年代上海咖啡馆研究》中有“考非何物共呼名,世上相传豆制成。色类砂糖甜带苦,西人每食优茶烹”[13]9的记载。

珈琲:河北大学张珍的硕士论文《〈新青年〉外来词研究》中指出“珈琲”在《新青年》中出现了5次[14]22。

茄非:华中师范大学黄兵的博士论文《英语术语的汉语定名研究》提到1893年《出使美国秘国日记》中有“般导……商务蒸蒸日上,除种芋种、茄非两大宗外,其余他项公司如轮船及栈房等,大小各国公司百有余家”[6]75的记载。

鸦片战争前后, 中国社会环境的快速变化便得这一时期外来词的形式和数量都急剧增加。 为了融入资本主义市场, 外来新事物便以最初级、最简单的音译形式融入到汉语词汇系统中。 因为汉字有同音字, 且不同地区的方言系统也不尽相同, 所以只为满足人们交流需求而非书写需求而产生的外来词出现了一词多译的现象。 除此之外, 战争的大环境也阻碍了人们的交流, 不同地区在同一外来词汉译名称的选择上也不趋同,更无法统一。 因此,coffee的汉译形式在这个时期最多。

3. 1949年至今的coffee汉译

1949年至今,coffee的多种汉译形式逐渐走向统一和规范,只保留了“咖啡”一种汉译形式。

咖啡:中国社会科学院党静鹏的博士论文《汉语英源外来词借用过程与机制》中提到“根据马西尼(1997)考证,咖啡早在马礼逊1815年编纂的《华英字典》中已经收录”[4]32。

新中国成立后,经济稳步发展,人们在物质需求得到满足的同时,更加注重精神层面的追求。当代教育也已经成为民生问题的重要组成部分。1985年,全国自然科学名词审定委员会和隶属于国际标准化委员会(ISO)的术语标准化委员会成立。之后国家还不断在制度层面推动外来词朝着规范化发展。同时,科技的进步也减少了地域阻碍,促进了文化交流,外来词汉译名选择的差异在文化交流中逐渐趋向消除,今天使用的“咖啡”正是规范化的产物。

二、 coffee汉译的本土化特征

本土化是一个过程,是一个事物为了适应当前所处的环境而作的变化,也就是人们常说的入乡随俗。目前在意译词是否属于外来词的问题上,学术界仍然有争议。这里以黄伯荣、廖旭东《现代汉语》中对外来词的分类为依据,暂且把意译词归类为非外来词,将不同历史阶段coffee的多种汉译形式分为音译、部分音译部分意译或者音意兼译、音译后加注汉语语素、借形4类[15],并统计归纳以求探究其特征。

1. 1840年以前coffee汉译的本土化特征

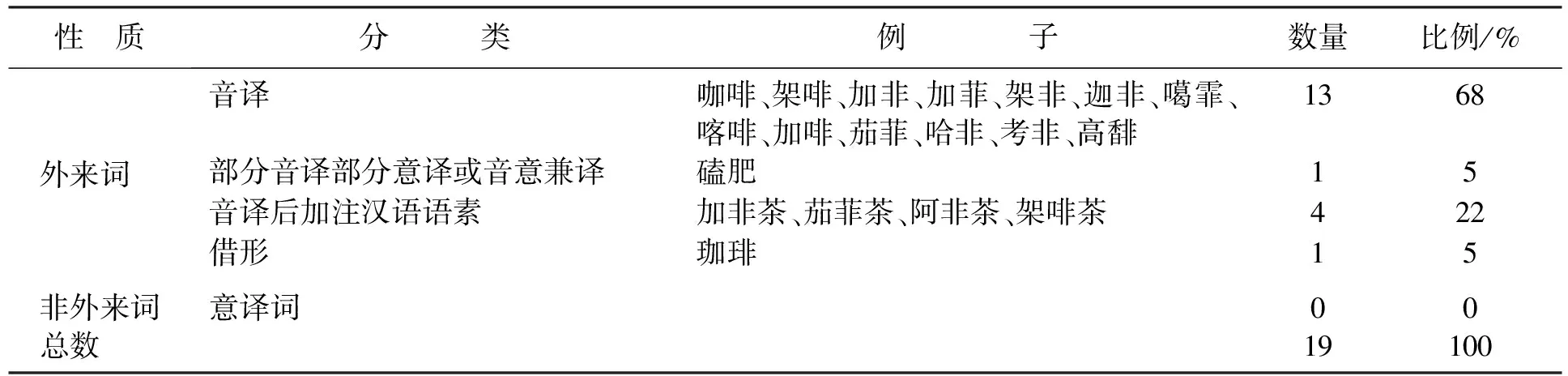

表1 1840年以前coffee的本土化特征表

由表1可以看出,在中国古代史阶段,coffee的音译形式最普遍,占这一时期总量的72%。部分音译部分意译或音意兼译的形式和音译后加注汉语语素的形式都没有,借形的“迦兮”占总量的14%。除此之外,“黑酒”作为意译的非外来词,也占了总量的14%。

2. 1840—1919年coffee汉译的本土化特征

1840—1919年coffee的19种汉译形式中有13种采用了音译,分别是咖啡、架啡、加非、加菲、架非、迦非、噶霏、喀啡、加啡、茄菲、哈非、考非和高馡。部分音译部分意译或音意兼译的只有“磕肥”一个。“磕肥”在音译的过程中照顾到了“与肥死磕”的含义,暗示“磕肥”是一种具有减肥功效的饮品,所以其采用的是音译兼意译的方法。这一时期,音译后加注汉语语素的有加非茶、茄菲茶、阿非茶、架啡茶4种,这种形式具有使表意更清晰的作用。从语素“茶”也可以看出茶文化在当时中国南部沿海地区深入人心的程度,coffee若是从热情豪爽的马背民族传入,也许会有叫加非酒、茄菲酒、阿非酒、架啡酒的可能。“珈琲”与“迦兮”一样,同属于日语里的汉字借形式。具体分析结果如表2所示。

表2 1840—1919年coffee的本土化特征表

由表2可以看出,这个时期coffee的19种译法都没有采用意译,部分音译部分意译或音意兼译的形式和音译后加注汉语语素的形式都被采用,分别占总量的5%和22%。借形词“珈琲”取代“迦兮”,占总量的5%。coffee的汉译形式依旧以音译为主,虽然所占比重有所下降,却仍以68%的统计结果高居榜首。

3. 1919—1949年coffee汉译的本土化特征

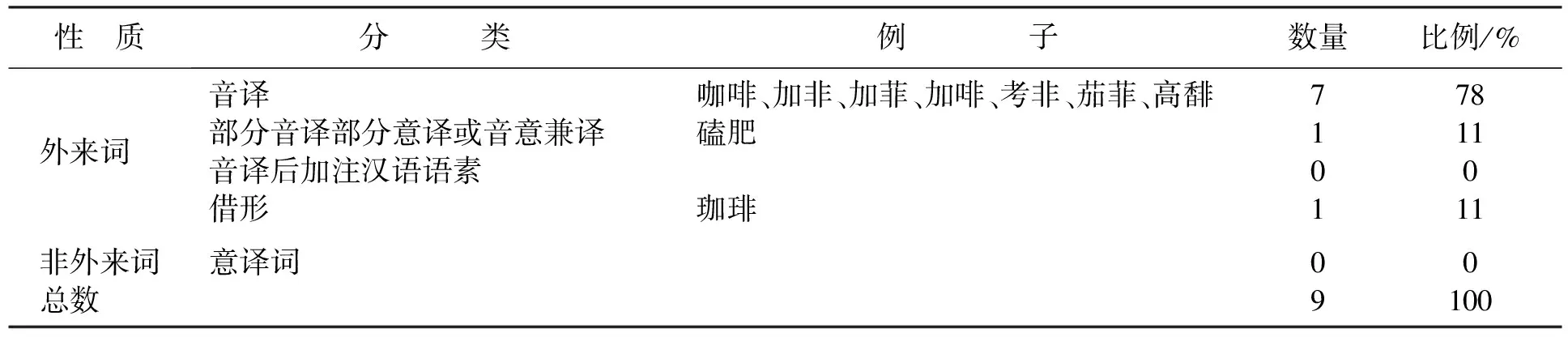

在1919—1949年的新民主主义革命时期,除了保留了咖啡、加非、加菲、加啡、高馡、磕肥、考非和珈琲8种形式外,还增加了音译形式茄非。具体分析结果如表3所示。

表3 1919—1949年coffee的本土化特征表

这个阶段coffee主要采用3种汉译方法。其中音译占78%,部分音译部分意译或音意兼译的形式和借形都分别占总量的11%。无论是从数量上还是从汉译方法的选择上,这一时期外来词的发展较旧民主主义时期有所规范,一音多译外来词的数量和种类都在减少。

4. 1949年至今coffee汉译的本土化特征

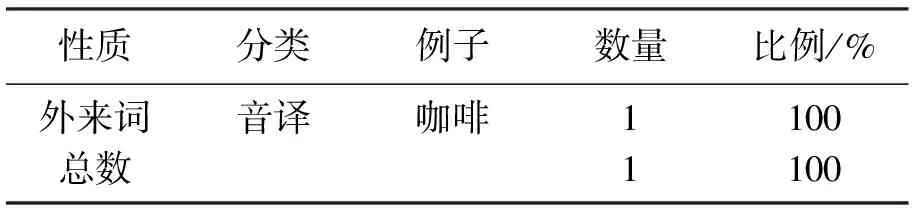

如今的coffee汉译只保留了“咖啡”。对于一词多译的现象,人们或是统一音译词,或是以意译词取而代之[13]146。“咖啡”并没有以意译词取而代之,而是最终选择了统一音译的方式。具体分析结果如表4所示。

表4 1949年至今coffee的本土化特征表

从coffee汉译的嬗变中可以看出,音译一直占很大的比重。这是因为音译是汉化过程中最初级的阶段,与音译兼意译、音译加名类、借形及意译词相比,音译对使用群体的知识水平和文化素养要求是最低的,只需要在汉字里挑选与外来词原语音发音相似的汉字。外来语的使用群体大致分为两类:一是传教士,二是输出劳力者。传教士的受教群体大部分是文化水平有限的下层百姓。输出劳力者群体中也多是没有接受过专业教育,为谋生计去给外国人做事的。所以最初音译形式的外来词只单纯是一个记音符号,在选字方面不是太考究,只要确保能听懂、能交流即可。随着时代发展,外来词增多,中外文化交流频繁,文人占据主流,于是在选字上考究起来。《现代汉语》中关于外来词规范问题的建议是:“吸收外来词,应尽量采用意译方式。除了人名、地名、国名要用音译方式,以及不用音译就不能准确地表达原外来事物意义的以外,应尽量采用意译,因为意译更接近民族语言习惯,便于理解和记忆。”[14]275意译词逐渐取代音译词,很可能成为外来词本土化的必经之路。

三、 “咖啡”汉译形式所体现的文化动因

外来词想固定下来,通常要经历传入、接受和传播3个阶段。在从传入到接受的过程中会出现一词多译的杂乱现象,在接受到传播的过程中会逐渐淘汰杂乱的多译形式。当然,对外来词的生命力起决定性作用的因素主要是人们的接受程度和使用频率。汉字文化圈中的韩国放弃使用汉字就有“汉语在韩国是有身份地位的群体使用的语言,被普遍接受程度不高”的原因。且韩国早期生产的通信工具和电子产品都没有设置中文输入法,限制了汉字在韩国人日常生活中的使用频率。随着传播范围的缩小和使用人数的减少,汉字被取代也就成了必然。因此今天常用的借形词多是以英语借形词和日语中的汉字式借形词为主。

洋务运动时期,部分中国人存有自大自傲的心态。如果翻译科学术语所使用的词汇是来自于中国自然哲学或古典文学中的,便会被认为这些西方的科学理论及定理源自中国。例如在coffee的翻译问题上,英国传教士傅兰雅认为“加非”要比“咖啡”更好。“加非”和“咖啡”在整体意义上没有改变,“咖啡”依照中国传统形声字的原则来翻译更容易造成误解。受“西学中源”观念的影响,中国人会认为“咖啡”本是中国传到西方的,中国早在很久之前就有“咖啡”了[16]。

另有学者认为,“咖啡”这样的译名用字是依汉字的习惯用了表意的“口”旁。如果简化成“加非”,表意特点就完全丧失了,同时还可能造成识读困难、产生歧义等麻烦。“咖啡”简化为“加非”后就存在读音改变和重新定音的问题,进而增加了多音字。可见,翻译、选字、简化都是在外来词最终确立前需要考虑的问题。

1. 信、达、雅的融合

严复在《天演论译例言》中讲到:“译事三难:信、达、雅。求其信已大难矣,顾信矣不达,虽译犹不译也,则达尚焉。”[17]比起“信”和“达”,“雅”又最难。虽然外来词翻译不是做文章,但是也要尊重其在原语言系统中的含义,使之能在翻译后表意清晰,最好能达到耐人寻味的境界。

意译词“黑酒”虽然在文化心理上更容易让人接受,可“coffee”只是一种外来的饮品,并非酒。在本土化的过程中,“黑酒”违背了翻译所讲求的“信”,自然会被淘汰掉。

“达”则体现在外来词尽量规避方言的特点上,外来词最早在对外活动活跃的沿海方言区使用,具有局限性和地域性。方言的构成在很大程度上决定着外语读本传播的广度。为了使更多人通晓明白,部分外来词的方言译法就逐渐被淘汰了,比如戛啡、净啡、啡等。

音译兼意译形式的“磕肥”之所以没有被保留下来,可能是受到翻译原则中“雅”的影响。在19世纪相对开放的上海,部分咖啡消费者及咖啡减肥的倡导者觉得“磕肥”比“咖啡”的译法更好。随着生活水平的提高,人类社会地位的优越感大幅提升,与其他物种之间的界限也越来越明确。“磕肥”中“肥”的词义在不断缩小,通常形容动物的脂肪含量多,用来形容人已经有了侮辱的倾向,这与“雅”的要求是相违背的。可见人们对“肥”的理解是存在争议的。虽然“减肥”在今天被广泛使用,但是许多人开始用“减脂”来替代“减肥”。当然,在外来词的选择过程中,也应该尽量避免使用在情感上存在争议的译法。

2. 音、形、义的考究

作为具有表意功能的方块字,汉字与字母文字最大的区别就在于汉字是音、形、义的统一。因为汉字系统中还存在一定数量的同音字,所以外来词在本土化的过程中不可避免会涉及到汉字的选择问题。虽然音译与音译兼意译相比表意性更弱,但是音译外来词通常会在选字方面尽量弥补自己的不足。可以猜测“茄菲”是一种植物,“咖啡”可以入口。“高馡”的“馡”在《康熙字典》中也有“馡,香也”的解释,暗示“高馡”是具有浓郁香气的外来品。可见音译外来词可以细分为单纯记音功能的和用字表意的。

3. 情、理、法的贯通

外来词选字虽不涉及到繁体字与简体字之争,但是其字形的选择却存在是否应该使用最简汉字的争议。汉字究竟该利于识别还是该利于书写,关于这个问题,杜忠诰致力于从情、理、法3个角度给出一条中庸的解决之道。汉字因古先贤的仰观俯察而创新存在,是其“理”;因后人实际行用而发挥其表达情意功能,是其“情”;又因行之有效而被认同约定,是其“法”。因其合“理”,故其“体”成;因其合情,故其“用”广;因其合“法”,故其“相”立。“情”“法”与“理”,原是三位一体的,缺一不可[18]。

“加非茶”“茄菲茶”“阿非茶”“架啡茶”中的“茶”作为表示名类的语素,具有表意更清晰的功能。可是现代汉语中的词普遍以双音节为主,而且语言的经济原则要求做减法,即如果两个字可以表意明确,就不使用三个字。所以“咖啡”是在保留外语读音的基础上,选用具有普遍文化认同感的表意汉字构成的形式相对简单的外来词。这也体现出了中国传统文化的“中庸”。

通过梳理coffee汉译形式的嬗变,可知社会文化进程对外来词发展的巨大影响。人们在接触一个新的外来词时,最普遍想到并采取的办法是音译。由于汉字字形具有表意的特殊性,无论在什么样的时代背景下,音译形式都很受欢迎,音译外来词与意译词具有一样强大的生命力。作为汉语词汇系统中的一部分,外来词在具备其他汉语词汇特点的同时,也有自身发展的特点,要经历翻译、选字和简化3个阶段。翻译的过程中要注意信、达、雅的融合;在选字上要力图做到音、形、义的统一;在简化上要加强情、理、法的贯通。总之,一个外来词最终的确立除了受社会环境的影响之外,也是信、达、雅,音、形、义,情、理、法共同作用的结果。