引导式教育理念 在脑性瘫痪儿童家庭康复训练中的应用效果观察

2019-04-17荀静平林卓婷李玉秀谢洁珊

荀静平,林卓婷,李玉秀,谢洁珊

(佛山市南海区妇幼保健院,广东 佛山 528200)

脑性瘫痪,简称脑瘫,该病在临床当中主要是指患儿存在持续性中枢运动障碍、姿势发育障碍以及身体活动严重受限的症候,脑瘫的发生原因主要是发育期胎儿或者婴幼儿的脑部受到了非进行性损伤[1]。脑性瘫痪儿童的康复是个漫长的过程,需要医院与家庭的密切配合,家属的积极参与。以家庭为中心的护理模式能极大程度地提高康复护理的效果,使患儿尽早回归社会[2]。在临床干预方式当中,引导式教育是一种针对不同原因诱发功能障碍所开展的系统康复训练,不仅会对患儿的运动能力进行康复指导,也会针对患儿自身智力发育情况进行积极恢复,其目的在于不断激发患儿的个人潜能,并且有效提高其临床康复效果[3]。我科在给患儿进行引导式教育训练的同时将引导式教育的理念运用到家庭康复中,注重对脑瘫患儿照顾者“引导员”角色的强化和培养,达到了较好的康复目的,现结合研究作如下分析:

1 研究资料与研究方法

1.1 基础资料

选取本院2017年10月~2018年6月已完成一个大疗程住院治疗转为家庭康复的60例脑瘫小儿对象进行观察,所有入组患儿均符合脑瘫临床诊断标准[4],我院选择随机数字表法将入组患儿随机均分为观察组和对照组,每组分别30例对象。观察组男性患儿17例,女性13例;年龄为2—6岁,痉挛性脑瘫13例、手足徐动脑瘫10例、混合脑瘫7例。对照组男性16例,女性14例;年龄2—5岁,痉挛性脑瘫15例、手足徐动脑瘫9例、混合脑瘫6例。两组患儿年龄、性别等各项基础资料进行对比后不存在统计学意义(P>0.05),所以存在可比性。其照顾者均为患儿亲属。观察组年龄25-35岁16人,36-60岁14人,文化程度大专以下学历者17人,大专及以上学历13人;对照组25-35岁18人,36-60岁12人,文化程度大专以下学历者15人,大专及以上学历15人。两组照顾者个人年龄、教育背景等一般资料进行比较后无任何统计学意义(P>0.05),因而可进行对比。

1.2 脑瘫临床标准

脑瘫诊断标准参考《中国脑性瘫痪康复指南(2015):第一部分》[1]:①必需要素:患儿存在持续中枢运动障碍;运动异常;患儿发育异常;患儿反射发育障碍;肌力与肌张力存在不同程度障碍②参考要素:患儿存在诱发脑瘫的病因依据;患儿接受影像学检查确诊。

1.3 纳入标准

1)符合上述诊断标准;2)年龄2~6.5岁;3)患儿家长知情同意,同意配合并坚持家庭康复训练;4)患儿无严重的心肺疾病,能坚持行康复训练者。

1.4 排除标准

1)不符合纳入标准者;2)年龄<2岁及≥6.5岁者;3)未能配合坚持行家庭康复训练者;4)严重心肺疾病无法进行训练或影响康复训练效果者。

1.5 治疗方法

在大疗程结束休息期间(三个月),对照组患儿照顾者给予患儿常规家庭康复训练指导,并鼓励家长坚持进行家庭康复训练。观察组患儿在家庭康复指导上加入引导式教育理念:(1) 根据每个患儿的年龄和病情拟定针对性的家庭康复训练方案,充分调动家属“引导员”角色,利用角色的成就感鼓励家长坚持进行康复训练;最大限度地引导调动患儿本身自主运动的潜力;(2) 康复训练无时间和空间的限制,注重有机地运用各种训练方法与日常活动相结合起来进行疗育,患儿每日从起床到入睡,锻炼起床、如厕、穿衣、牵拉和步行等日常生活自理能力;(3) 目的性明确。让家长意识到各种康复训练以生活自理为最终目的,例如蹲位的训练为患儿将来可以自行如厕做准备;进行坐位的训练以解放双手让患儿最终可以自行进食,明确目的性可以让家长更积极地投入到动作训练中;并以培育儿童的人格发展为目标;(4) 指导家长以娱乐性、节律性意向激发患儿的兴趣及参与意识,例如训练患儿下蹲动作,在“1、2、3、4、5”的口令下,让孩子逐步完成这一动作,利用语言和韵律增加训练的效果;(5)需要不断向照顾者强调环境控制的相关意义,让患儿照顾者对空间进行特殊的布置,选择一些特殊的家具等,结合康复需求对环境进行改变,从而训练患儿在不同环境下的适应能力与解决能力;(6)必要时利用辅助器具如:手札、箱凳、梯背架等,增加康复训练的效果,利用音乐和互动性游戏提高康复训练的积极性。

1.6 研究分析指标

利用残疾患儿综合功能测定表对两组患儿干预前后的情况进行分析[5],主要包括患儿的认知、运动、生活自理、语言以及社会环境适应能力。

1.7 统计学处理

将研究中的数据代入SPSS19.0软件包进行检验,计量资料()接受t检验;计数资料n(%)表示,接受x2检验。P<0.05则为存在统计学意义。

2 研究结果

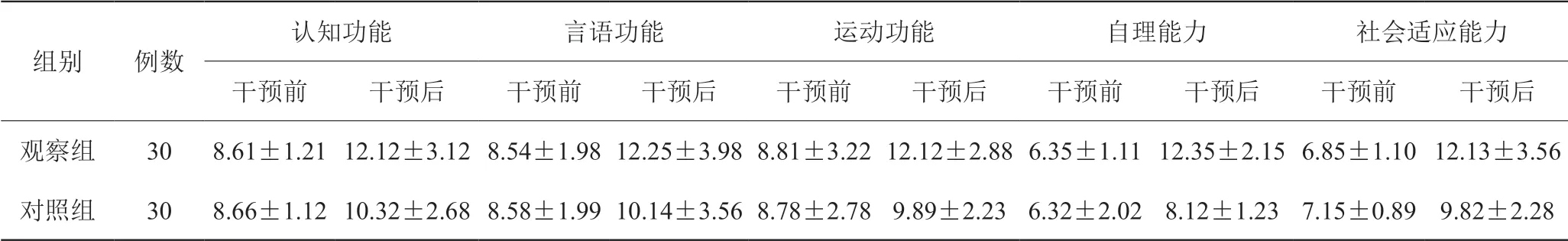

两组患儿接受干预前的各项功能评分无显著性差异(P>0.05),观察组患儿接受干预后的各项功能评分与干预前相比明显升高,差异有统计学意义(P<0.05),且观察组对象接受干预后的各项评分高于对照组患儿,差异存在统计学意义(P<0.05),详情见表1。

3 讨 论

在临床护理干预工作模式中,引导式教育将教育与康复治疗融合到一起,与传统的康复训练方式相比,引导式教育侧重利用反复练习、学习等去帮助患儿改善自身运动能力,确保换人受到损伤的功能尽快恢复。患儿通过接受引导式教育,可以确保其注意力被牢牢吸引,且引导式教育方案的内容十分生动、形象,可以不断提高患儿语言与认知等多方面能力[6-7]。引导式教育的开展重点在于其连续性较强,引导式教育强调连续不间断的干预,强调与日常生活中的点滴相结合,因此将引导式教育的理念应用在家庭康复护理中有利于保证脑瘫患儿康复治疗的持续性和稳定性,有利于平衡小组训练时个体发展不平衡的情况,同时减轻了目前国内引导员严重缺乏的压力。引导式教育理念在家庭康复护理中应用可以通过家庭中的亲情、轻松的气氛和游戏形式来增加康复护理的时机,将康复护理贯穿到脑瘫患儿的家庭生活中,充分调动家长的积极性和患儿的主动性,使患儿易于接受。

表1 两组对象接受干预前后的各项评定分数观察 ,分)

表1 两组对象接受干预前后的各项评定分数观察 ,分)

组别 例数认知功能 言语功能 运动功能 自理能力 社会适应能力干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后观察组 30 8.61±1.2112.12±3.128.54±1.9812.25±3.988.81±3.2212.12±2.886.35±1.1112.35±2.156.85±1.1012.13±3.56对照组 30 8.66±1.1210.32±2.688.58±1.9910.14±3.568.78±2.78 9.89±2.23 6.32±2.02 8.12±1.23 7.15±0.89 9.82±2.28

综上可见,引导式教育理念在家庭康复训练中应用能减轻家长的经济负担,提高康复护理的效果,加速脑瘫患儿回归社会的进程,值得大力临床推广。