SBAR模式在危重患者护理交接班中的运用及其效果的评价研究

2019-04-17罗碧华

刘 静,罗碧华*

(中南大学湘雅二医院代谢内分泌科;国家代谢性疾病临床医学研究中心; 中南大学湘雅二医院临床护理教研室,湖南 长沙 410011)

对于危重患者而言,其护理工作繁重,护士所承担的责任与风险均较大,稍有不慎便可能出现护理差错,继而诱发医疗纠纷[1]。尤其是在交接班过程中,若护士之间出现沟通不良、信息传达缺漏或错误等情况,则极易导致护理差错,进一步影响患者的治疗甚至是生命安全[2]。因此,探讨一种有效的护理交接班模式尤为重要SBAR模式是一种沟通模式,主要分为情景、背景、评估、建议4个框架,将其应用于临床护理工作中,能够保证医护间的有效沟通,同时也是提高医疗服务质量及护理安全的重要保障[3]。皮伟珍等[4]在品管圈活动中运用SBAR沟通模式进行护士床旁交接班管理,获得了显著效果,床旁交接班缺陷率从改善前的58.13%下降至25.16%。由此表明,将SBAR模式运用于品管圈中,可进一步提高护理管理效果,减少护理缺陷。

每个病区会有专科护理工作的特点和难点,某三甲医院某病区收治病人以4种亚专科疾病为主:包括糖尿病、骨质疏松症、下丘脑垂体疾病以及性腺生长发育疾病等,涉及较多疑难危重的内分泌疾病病人;目前,随着分级诊疗制度的推行与落实,从近2年病人收治情况来看,危重病人的收治较前大幅度地增加,这也将是三甲医院收治病人的趋势。而专科护理交接班工作模式仍停留在以往的工作模式中,以往交接班更多的流于形式;既往一些不良事件的发生与交接班息息相关。因此,探讨一种有效的护理交接班模式尤为重要。

本研究为了进一步评价研究SBAR模式在危重患者护理交接班中的运用及其效果,就某医院某科室2018年5月至9月397人次危重患者床旁护理交接班情况进行对比分析,汇报如下:

1 资料及方法

1.1 基本资料

收集2018年5月至9月某医院某科室危重患者床旁护理交接班情况,统计共查检397人次;其中品管圈活动开展前共查检219人次,品管圈活动开展后共查检178人次。

1.2 方法

通过开展品管活动,运用SBAR模式对危重患者进行护理交接班,主要内容如下:

1.2.1 成立品管圈小组

以自愿报名的方式组建品管圈小组,组员11名,设有圈长1名,辅导员1名,副圈长1名,圈员8名。以投票方式选定“同心圈”为本圈名,圈名的意义为同心协力,携手并进;设计品管圈圈徽:双手托起四叶草代表以患者的健康为中心,医护同心予以双手呵护。

1.2.2 选定主题

圈员们以“头脑风暴”方式列出护理工作中存在的主要问题,按照“上级政策”、“可行性”、“迫切性”、“圈能力”4个项目,以评价法进行主题评价,共10人参与选题过程,票选分数第一顺位为本次活动主题。排除“降低功能试验医嘱执行缺陷率”、“降低患者外出检查失败率”、“提高手卫生依从性”、“降低病房红灯使用次数”等主题,确定以运用SBAR模式降低危重患者护理交接班中的漏项率为本期品管圈主题,活动时间共5个月。

1.2.3 制定活动计划书

活动计划内容包括主题选定、计划拟定、现状把握、目标设定、解析、对策拟定、实施与检讨、效果确认、标准化、检讨与改进、成果发表。预算各流程所需的时间,并绘制成甘特图。各流程安排负责人1~2名,确保所有组员都参与到品管圈活动中,并充分调动圈员的积极性,培养其团队合作意识。

1.2.4 现状把握、目标设定

了解科室专科护理工作的特点和难点,分析既往交接班工作的不足,把握现况,收集病区危重患者床旁护理交接班情况,统计交接班漏项率:经过圈小组成员的讨论,以“头脑风暴”方式与评价法选定了本主题,并构建了SBAR模式危重患者交接班查检表,在5月8日-6月28日期间,收集病区危重患者床旁护理交接班情况,收集查检表数据,统计共查检219人次,应交接项目总数为6789 次,漏交接项目总数为611次,漏项率为8.9%。根据危重患者交接班漏项情况,绘制各条目漏项柏拉图,依柏拉图的二八定律,将病情评估、跌倒/坠床风险、下一班需观察和宣教事项、留置针、皮肤风险列为本次品管圈的改善重点。评价圈能力,并根据现状调查结果设定目标,即目标值=现况值-改善值=现状值-(现状值×改善重点×圈能力)≈1.9%。

1.2.5 要因分析

根据上述的改善重点,通过“头脑风暴法”绘制原因分析鱼骨图(见图1),并由圈员投票选出真因。圈员按照1分不重要,3分一般重要,5分非常重要进行评分,一共10名圈员参与打分,最高分为50分,依照八二法则,得分40分以上的为要因,包括人员、环境、方法、机制等。经过真因验证,明确本次品管圈活动的真因为:护士安全意识较薄弱、交接班流程不完善、交接内容多且条理不清。

1.2.6 对策实施

针对原因分析,制定相应的对策,并运用PDCA循环来执行对策,主要内容包括(1)通过教育与管理加强风险意识:利用晨会以“护理不良事件”为例,进行分析,找出相应的因素,对护士进行护理风险教育;加强护士管理,强化护士责任心。人手一本防漏补错小手册,随时记录患者需求及患者特殊情况等;制订奖惩制度:护士长监查,责任组长检查,随机抽查和定期考核,考核结果绩效分配挂钩。(2)制定SBAR模式交接核查表及规范流程图:根据本科特色,制定专科的SBAR模式交接核查表,规范交接班流程;使用SBAR模式核查表进行床旁交接,形成一个临床思维模式,并由护士长和责任组长进行督查,现场进行指导以及每周总结;制定专科规范SBAR模式交接流程图、导管及皮肤交接流程图,以及交接时进病房的顺序图,组织学习并打印置于护士站。(3)开展培训、编排口诀、制定新版护理交班志:开展SBAR模式相关知识培训,学习SBAR模式的相关知识及适应要点以及SBAR模式交接班表格的使用,强化模式的重要性;进行交接班演练,以具有代表性的病种为例,由操作规范的两名圈员进行模拟演示,并拍摄床边规范SBAR模式交接班视频,对护士进行培训并考核;编排顺口溜及交接口诀,以便于记忆,如管道按“人体方位法”,皮肤按“22-122-122”口诀法交接;修订已有的护理交班志表,把口头交接与书面交接相结合。

图1 鱼骨图:危重患者护理交接班存在漏项的原因

1.3 观察指标

对比品管圈活动开展前后患者护理交接班中的漏项率,采用相关内容交接的漏项率进行评估,计算公式为:交接班漏项率=交接班遗漏总项目数/(交接总人次数×项目数),其中交接遗漏总项目数=每天交接各项遗漏数的总和,交接总人次数=每天交接的危重患者数目的总和,交接各项漏项率=各项漏项次数/各项应交接总次数。

1.4 统计学处理

选用SPSS 21.0软件,计数资料用%表示,行x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

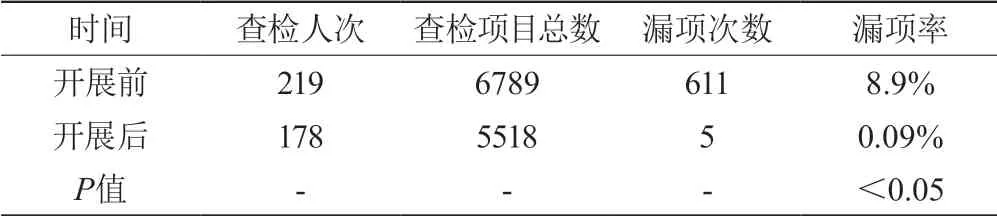

品管圈活动开展前护理交接班中的漏项率为8.9%,品管圈活动开展后为0.09%,对比差异有统计学意义(P<0.05),见表1。病情评估、跌倒/坠床、下班需观察和宣教的事项、留置针、皮肤风险、吸氧管、相关病史、主要治疗与用药情况以及其他项目的漏项率对比,差异均有统计学意义(P<0.05),表2。目标达成率=(改善后-改善前)/(目标值-改善前)×100%=(0.09%-8.9%)÷(1.9%-8.9%)×100%=125%。

表1 品管圈活动开展前后护理交接班中的漏项率对比

表2 品管圈活动开展前后护理交接班中各项目的漏项率对比

3 讨 论

品管圈活动是指为了能够有效地解决问题而自发地组成小团体,团体成员分工合作,采用品管圈工具分析并解决在工作场所中出现的问题[5]。将品管圈活动运用于临床护理工作中,能够显著提高医护人员的专科技能,激发其自发解决问题的意识,结合质量管理工具,可有效地解决临床护理中潜在着的各种问题。与常规护理管理模式相比,其优势显著,可大大提高护理管理质量。

SBAR模式是世界卫生组织提出的一种标准化、结构化的沟通模式,其中S表示目前发生了什么;B,什么情况导致的;A,我认为问题是什么;R,我们应该如何去解决这个问题;它是一种以证据为基础的标准化的沟通方式[6]。将SBAR模式运用于危重患者护理交接班中,便于理顺交接班思路,避免条理不清,使患者信息得到有效、准确的传递,减少交接后不必要的漏洞或混乱,从而提高团队工作效率,保证患者安全[7]。

基于SBAR模式,依据病区危重患者疾病特点与相关处置特点,评估危重患者床旁护理交接班的质量,内容如下:S是患者目前的情况描述,包括:姓名、年龄、诊断等一般资料,以及目前的主诉和症状;B是患者目前状况的主要背景因素,包括相关病史、主要治疗和用药或处置情况;A是对当前状况的判断与评估,包括:病情、管道(专科常见管道)、治疗依从性、对患者去向的知晓、安全风险因素的评估;R是下一班需要观察的要点和处理意见,主要包括三个方面:已采取的措施、待进一步采取的措施、下一班需要观察和宣教的事项。

刘广芬[8]的研究发现,在ICU患者床旁病情交接中应用SBAR模式可将床旁病情交接漏项率从33.36%降低为2.58%。丁亚楠等[9]报道显示,品管圈的应用可将ICU护理床旁交班漏交率由24.54%降至13.66%。由此认为,SBAR模式与品管圈对降低护理交接班漏项率均有显著作用。本研究开展品管圈活动运用SBAR模式对危重患者进行护理交接班,结果显示,品管圈活动开展后危重患者交接班漏项率,由改善前的8.9%降低为改善后的0.09%,尤其在交接班中病情评估、跌倒/坠床风险、皮肤风险、管道评估、下班需观察和宣教这几项的漏项率较前显著降低,经统计分析,两组差异比较,具有统计学意义(P<0.05),说明SBAR模式对降低危重患者护理交接班中的漏项率具有显著效果,与徐溧婕等[10]报道结果基本一致。本研究的目标达成率为125%,说明已达成目标,危重患者床旁护理交接班漏项率明显改善。

在本次品管圈中,我们引入SBAR沟通理念来规范交接班,构建了SBAR模式交接班查检表,收集某病区正常工作日危重患者交接班漏项的数据,对其进行总结分析,随之采取针对性的举措进行改善,取得了不错的成效;质量改进后,交接班不再仅仅关注患者的基本生命体征,更注重交接患者针对性的专科病情、患者的主观感受、下一步需要关注的事项,提高了风险管理意识,提升了临床护理工作思维。

综上所述,SBAR模式在危重患者护理交接班中的运用效果显著,可明显降低护理交接班中的漏项率,值得推广。