规则性肝段(叶)切除术治疗肝内胆管结石病的临床探析

2019-04-15

肝内胆管结石病为肝胆外科临床中较为多见的一种疾病类型,这类结石主要存在于上肝内及左、右肝管的汇合位置,由于病变部位的解剖位置较特殊,且病理变化相对复杂,使用常规取石引流术进行治疗的结石残留率及疾病复发率均较高,对预后带来较大的不利影响[1]。伴随肝胆外科临床技术的持续发展,规则性肝段(叶)切除术逐渐引用于肝内胆管结石病的外科治疗中,相较不规则性切除术而言,其对患者造成的肝脏损伤较小,可最大限度清除存在结石、胆管狭窄或扩张的病灶组织,且术后复发率较低[2]。我院肝胆外科对接收的53例肝内胆管结石病患者进行规则性肝段(叶)切除治疗,取得较好的远期效果,现汇报内容如下:

1 对象与方法

1.1 病例对象

以2013年1月—2016年12月我院肝胆外科接收并确诊为肝内胆管结石呈局限型分布的53例患者,均采用规则性肝段(叶)切除术进行治疗;纳入标准:通过彩超、CT及磁共振胰胆管造影或经内镜逆行胰胆管造影等辅助检查后确诊患有肝内胆管结石病;具有手术适应证;以往腹上区手术史少;对此次研究知情且签署了知情同意书。排除标准:存在原发性肾、肺、肝、血液系统疾病者;合并严重脑部病变、精神障碍及痴呆疾病者;孕(产)妇或哺乳期女性[3]。包括23例男性,30例女性;年龄21~69岁,平均(47.2±8.43)岁;病程0.5~13.0年,平均(6.7±1.04)年;结石分布位置:17例左半肝,14例左外叶,3例右半肝,9例右后叶,10例双侧肝叶;37例合并肝段、肝叶萎缩,2例合并肝脓肿;主要症状有发热、腹痛、腹胀、黄疸及呕吐等,存在肝区叩击痛和上腹部压痛等相应体征[4]。

1.2 手术方法

1.2.1 麻醉方式、切口选择和肝脏血流控制 患者取仰卧体位,均行气管内插管的全身麻醉操作,按照手术范围经右上腹肋缘下作切口或屋顶状切口进腹;对左、右半肝存在结石的病例,先对第一肝门进行解剖处理,接着分离左右肝动脉、左右肝管、门静脉左右支,之后实施结扎,以阻断入肝血流,并缝扎相应的出肝肝静脉;对左肝外叶存在结石的病例,应使用肝蒂预置阻断带控制入肝血流(Pringle手法);肝右后叶切除病例使用肝右静脉、肝上下腔静脉预置阻断带+肝蒂预置阻断带控制入肝血流(Pringle手法)。手术操作中,通常使用间歇性阻断肝蒂控制入肝血流,约20~30 min松开1次,间隔时间 10 min。

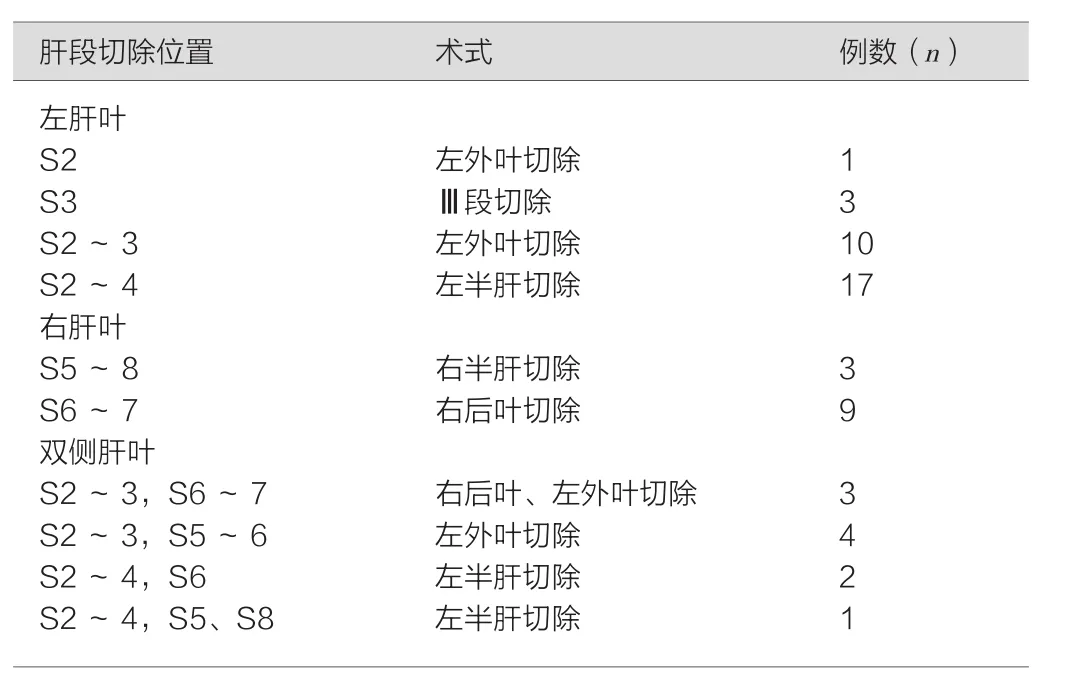

1.2.2 采用胆管镜配合取石及规则性肝叶切除操作 手术中,使用胆管镜行胆总管探查肝叶、肝内胆管的结石,之后在需要切除的肝叶、肝段表面位置做切线标记,实施钳夹+钝性分离肝实质,取血管钳夹住其内管道组织,逐一剪断后作结扎处理,将病变肝叶彻底切除;操作完后,在创面合理放置T管引流,手术后予以禁食、营养支持及常规抗感染治疗,同时密切关注病情、体征变化。此次研究中,53例患者的详细术式情况见表1。

1.3 评估指标及标准

表1 53例患者各肝段内胆管结石的分布区域及切肝术式选择情况

统计全部患者手术时间、术中出血量及术后近期并发症;对患者进行10个月~5年随访,评定其远期疗效,远期疗效标准:手术后未复发胆管症状,日常生活与工作恢复正常,评定为优良;术后偶有轻微胆管症状,服用药物后改善,日常生活与工作基本恢复正常,评定为好转;术后胆管感染症状反复发作,相比手术前没有显著改善,评定为无效[5]。

1.4 数据处理

使用SPSS22.0软件对所有研究数据进行计学分析,计量资料用(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料用n(%)表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 手术时间和术中出血量

53例患者按照术前评估开展不同切除术式,手术时间47~ 121 min,平均为(68.2±4.27)min;术中出血量 25~324 mL,平均为(82.7±7.08)mL;全部顺利完成手术,术中无因无法控制大出血而进行输血治疗者,术后未出现死亡病例。

2.2 术后近期并发症

53例患者的术后近期并发症情况为:3例伤口感染,2例胸腔积液,3例胆漏,2例膈下积液;除2例膈下积液病例经二次手术引流治疗外,其余8例并发症患者接受非手术治疗,全部治愈出院。

2.3 远期疗效

53例患者经随访发现,44例(83.02%)症状完全消除,4例(7.55%)术后有结石残留,3例(5.66%)术后复发,2例(3.77%)胆管反复性感染疼痛。依据远期疗效标准进行评定,治疗优良率为83.02%(44/53),好转率为13.21%(7/53),无效率为3.77%(2/53),远期整体疗效较为良好。

3 讨论

肝内胆管结石病易导致胆管变狭窄,并诱发胆汁淤积,常导致手术后结石残留或复发,因此,治疗肝内胆管结石的理想术式是可以最大程度清除结石、病变组织,并去除梗阻,使引流通畅,防止术后复发[6]。在确定肝切除范围、部位时,须依据结石具体分布位置及数量、大小等进行判断,以确保取得良效[7]。伴随临床上胆管镜技术的日益完善,规则性肝切除术结合胆管镜取石在肝胆外科中的应用率也逐步提高,这种手术方法具备以下几项优点:(1)结石清除率高;(2)可解除胆管梗阻和狭窄;(3)切除肝脏及胆管的病变组织;(4)有效降低手术后结石残留率及复发率[8]。本次研究对53例肝内胆管结石病患者实施规则性肝段切除+胆管镜取石术治疗,其手术情况和远期疗效证实了以上优点。通常情况下,规则性肝段(叶)切除分为肝段切除、半肝切除、肝叶切除、肝三叶切除,术中操作存在较高的技术难度[9]。肝实质切除分离紧贴于肝静脉进行,所以,切肝前必须严格控制肝脏血流;在阻断肝蒂降低入肝血流量后,还需同时阻断肝上、下腔静脉,以此减少肝断面的渗血总量,保证术野清晰;特殊情况下可阻断肝静脉修补被损伤的静脉,以确保术中患者生命安全[10]。右肝内胆管存在结石的情况通常结石分布位置较深,且变异现象显著,特别是合并萎缩-增生复合征的患者,很容易出现肝门右旋移位的问题,致使手术处理难度增大[11]。据以往研究表示,规则性肝段切除用以治疗右肝内胆管结石时,操作者应保持积极态度,在确定患者余肝代偿功能良好的基础上,需尽可能切除包括结石及狭窄胆管在内的全部病灶[12]。而局限于肝右叶段或肝左叶的结石病例,使用规则性肝段切除的手术处理相对较容易。另外,手术中联合采用纤维胆管镜进行取石,能够直接对胆管狭窄处进行取石操作,既有利于提高结石残留率,又可开展胆管扩张治疗,且术后胆漏、胸腔积液、膈下感染等并发症较少[13-14]。此研究结果中,仅有3例术后伤口感染,2例胸腔积液,3例胆漏,2例膈下积液,经合理治疗后,全部得以治愈。并且,术后结石残留率和复发率分别为7.55%、5.66%。由此可知,规则性肝段(叶)切除术具备结石清除率较高、复发率低的应用优势。

综合上述,规则性肝段(叶)切除术用于肝内胆管结石临床治疗中的术中出血量较少,术后病死率低,且并发症出现率、结石残留率及复发率均较低,远期疗效较理想。