己亥话玉猪

2019-04-03梁冠男

文/梁冠男

从古至今,猪与人类的生活息息相关,其憨态可掬的形象备受人们的喜爱。早在石器时代,人们就开始狩猎和饲养猪,与猪为伴,养之、食之,是人们重要的食物来源。从现有的考古发掘出土的器物看,以猪为形象制作的各类雕刻和雕塑品非常丰富,尤其是陶猪或猪形的陶器等,猪在人们生活中的重要性显而易见。从史前至明清,以玉石制作的猪形雕刻在社会生活中扮演着不同的角色,不同时期玉猪的形象和蕴含的意义也各有不同。

史前时期,玉猪的形象稚拙神秘,外形抽象,多以简略和粗犷的线条勾勒出野猪或猪首的形态,雕工原始质朴。玉猪早期的形象多取猪首的造型,如北方红山文化的圆雕玉猪龙(图一),形象皆短肥耳,大圆眼,阔嘴,吻部前凸,鼻上有数道阴刻皱纹,形象逼真,似野猪猪首。同时期南方良渚文化的猪首形玉饰(图二),出土于江苏省新沂市花厅遗址48号墓,长5.2、宽4.5厘米,器呈三角形片状,中间透穿一圆孔,外边缘稍加琢磨,琢成简化的猪首形[1]。稍晚时期的安徽凌家滩遗址发现的玉猪,既有猪首形象的玉器,也有完整形态的玉猪。凌家滩遗址29号墓出土的玉鹰两翅各雕一猪首,吻部前凸。凌家滩遗址13号墓出土的玛瑙猪形饰(图三)则表现的是猪的完整形态,器呈半圆弧形,利用玛瑙的自然形态琢磨出野猪的形象,线条简练,猪的吻部突出,鬃凸出,吻部和尾部各有一对钻孔[2]。2007年安徽凌家滩遗址进行了第五次发掘,在23号墓出土了一件用玉籽料雕刻的大型猪形器(图四),形态与以前发现的玛瑙猪形饰相似。玉猪吻部突出,嘴部雕刻明显,两侧有向上弯曲的长獠牙,其上有两个鼻孔,眼睛用减地法表现,头部上方刻出一对竖耳,颈部琢磨成一个宽而浅的半圆形脖子,腹部一侧简单琢出两条曲线,形似蜷曲的双腿或带翼的翅膀。此件玉猪全长72、宽32厘米,重达88公斤,是目前考古发现时代最早、形体最大和最重的玉雕猪形器[3]。在长江上游的重庆巫山县大水田遗址,集中发现一组动物造型的新石器时代大溪文化黑色油石饰,其中也有一件猪形油石饰(图五),残长7、宽2.2、高2.7厘米,形似野猪,吻部突出,眼部有细小穿孔,尾部残断,器表磨制光滑,造型简约[4]。这几处史前遗址发现的玉猪,表现的都是野猪形象。原始社会生产力低下,人类无力与大自然抗衡,幻想有超自然的神力来护佑他们,野猪性情彪悍,具有战斗力,故而成为人们心目中具有神力的灵物,并将之创作于玉器上,表现了对野猪的崇拜。

图一 红山文化

图二 良渚文化 猪首首形形形玉玉玉饰饰饰

图三 凌家滩文化 玛瑙猪形饰

图四 凌家滩文化 玉猪

图五 大溪文化 猪形油石饰

图六 西周 猪形玉佩

图七 西周 猪形玉佩

商代出现大量动物形玉佩,普遍为扁平状浮雕形,多为侧面造型,既有神话类的龙、凤、鸟、怪兽怪鸟等,也有写实类的鹿、马、兔、牛、鹅、鸭、虎、鹰、鸮、蝉、蛙、鱼、龟、螳螂等,在信仰至上、盛行占卜和祭祀的商代,通常以玉来祭祀天地、鬼神、祖先,故这些动物形玉佩具有装饰和贿神的双重功能。在众多的动物形玉佩中,玉猪或猪形饰较少,但是商代玉龙形佩深受新石器时代红山文化玉猪龙的造型影响,首尾相对,为简单的C字形。写实类的商代玉猪在殷墟有发现,1969-1977年间在河南安阳殷墟西区的晚商时期墓葬中,发现有玉猪3件。1049号墓出土的玉猪呈淡青色,璜形,嘴有一孔;701号墓出土的玉猪头部似猪,体似虫形,背有凹槽[5]。此时的玉猪形态不一,造型比较抽象,不如新石器时代的玉猪特征明显。

西周时期的玉猪沿袭商代风格,呈片状侧面造型,玉猪均为短腿直立,用简单的阴刻线勾画出猪的眼、耳和身体轮廓,形象写实逼真,风格轻盈稚朴,通常有一系孔,用于佩戴。河南省三门峡市虢国墓地2012号墓出土的猪形玉佩(图六),长5.5、宽2.7、厚0.6厘米,玉猪躬身而立,长嘴大耳,阴线刻扁圆目,吻部前凸,短尾,下唇处有一细斜穿孔。陕西省长安县张家坡村390号墓出土的猪形玉佩(图七),长4、宽3.4、厚0.5厘米,玉猪躬身而立,阔嘴大耳,项有阴刻鬃毛,背有一小穿孔[6]。从这两处考古发掘的西周玉猪来看,此时期的玉猪已经开始站立起来了,出现猪蹄,与我们现实生活中猪的形象越来越接近。

图八 战国 叠人踏豕玉佩

春秋战国时期,铁工具的使用,思想文化的空前活跃,促进了玉石器等手工业的发展和创新,玉器的制作开始了对美的有意识的追求,不仅造型规整,图纹华丽,工艺精湛,而且也成为了道德美好的象征物,以玉比德,赋予了温润的美玉更多的美好意义。湖北省枣阳市九连墩2号墓出土的战国叠人踏豕玉佩(图八),高5.1,宽2.85,厚0.35-0.4厘米,呈片状,为三叠人双足踏豕造型,奔跑状的巨豕张口卷尾,动感十足,被三个“人”组成的“众”字形叠压在脚下[7]。此时的玉猪动态造型强烈,十分罕见,猪身上开始出现了装饰的线条,正反两面阴线刻斜线纹、弧线纹和谷纹,线条流畅规整,体现了战国玉器制作精良、纹饰丰富的特点。战国时期的祭祀用玉很丰富,玉猪也是祭祀玉器的品种之一,如在西安市北郊卢家寨村附近的战国晚期至秦代的祭祀坑里出土了玉器100余件,其中的一件玉猪,通长12厘米,由残玉璧改制,片状,两面留有原玉璧雕刻的蒲纹与谷纹。这件玉猪与《周礼》中的六器——圭、璧、璋、璜、琮、琥出土于同一祭祀坑,品种齐全[8]。玉猪除了用于祭祀和装饰,也开始用于殓葬。湖北省随州市战国曾侯乙墓出土的21件玉琀,其中牛3件、羊4件、猪3件、狗2件、鸭3件、鱼3件,器如小豆,皆为圆雕,玉色青白,通体抛光,十分可爱,出自墓主国君乙的口腔和颅腔内[9]。

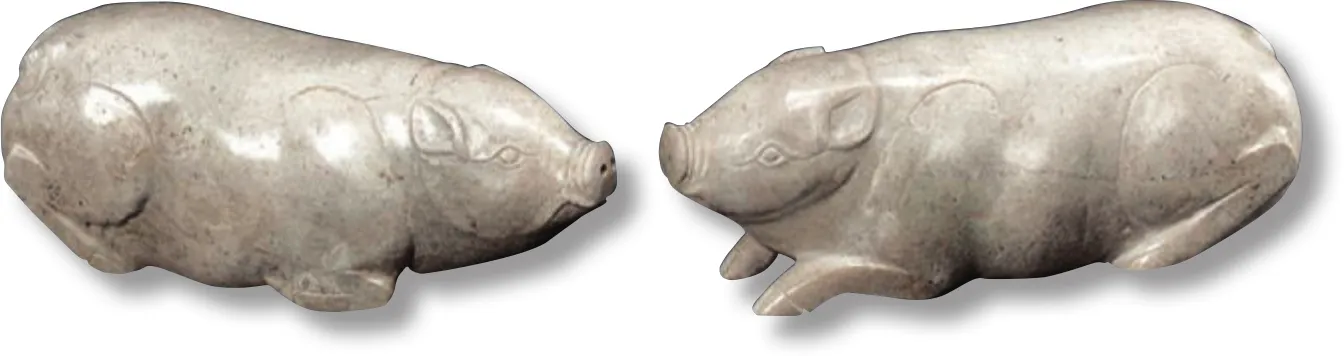

随着猪在人们生活中的重要性越来越明显,人们赋予了猪更多的美好意义。秦汉时期的玉猪有的作为陈设玉器使用,但更多的是作为葬玉中的玉握成对出土。在汉代人的心里,玉猪是财富的象征,同时也寓意着子孙兴旺,汉代贵族离世时双手持玉猪握,希望在另外一个世界继续掌管财富,世代多子多孙。汉代的玉猪的造型,西汉时期强调写实,玉猪体型肥美,造型生动活泼,招人喜爱。如陕西西安南郊山门口西汉早期墓出土的一对玉猪(图九),长13.5、高5厘米,圆雕猪呈伏卧姿态,拱嘴翘鼻,圆眼大耳,短尾,以简单的阴线刻划出猪的四肢和肌肉,背部浑圆,略有起伏,大肚贴地,形象逼真,惟妙惟肖[10]。东汉时期则抽象写意,造型非常简单,多为长条形,玉猪开始采用“汉八刀”的工艺。此时期的玉猪(图十)通体做伏卧状,平放的上部背部浑圆,一端稍尖作为猪头,头、尾两端均为平面状,下部则平直,作为猪的腹部。玉猪背部采用勾撤技法琢出几道宽阴线,刻划出眼、双耳、四肢等部位轮廓,线条粗犷简练,刚劲有力,称为“汉八刀”,寥寥几笔就把一头大肥猪的形象刻画得栩栩如生。

图九 西汉 玉猪

图十 东汉 玉猪

图十一 东晋早期 滑石猪

图十二 南朝 滑石猪(几何形)

图十三 三国两晋南北朝 煤精猪形手握

图十四 唐 滑石猪

图十五 唐 水晶猪形坠饰

图十六 明 玉猪

三国两晋南北朝时期,处于中国历史上分裂、动乱的时期,政治的动乱不定,对玉器制造业的发展造成了一定的影响,玉器在数量和质量上都逊于前朝。此时期的玉猪仍然是作为葬玉中的握玉,其造型在汉代玉猪的基础上有所变化,但并无固定的样式,写实风格和抽象风格的玉猪并存,对汉代的玉猪样式进行了改进。如长条形玉猪(图十一)采用半简化、半写实的雕刻手法,突出长尖的吻部,整体较汉代玉猪修长,体现出明显的时代风格,另外还出现了简化成“几何形”且短肥的滑石猪(图十二)。三国两晋南北朝时期玉料匮乏,因而选用了滑石和煤精等其他材质替代玉石来制作猪握(图十三),并占有相当大的比例,有些墓葬里还出现了玉猪与滑石猪分别握于左右手的现象,如湖南安乡刘弘墓和湖南襄樊董姓贵族墓[11]。

隋唐时期,繁荣发展的经济、文化和对外贸易的兴盛,给玉器制造业提供了良好的发展环境。唐代玉器品种繁多,工艺精湛,摆脱了前朝的神灵礼仪色彩,向实用装饰性过渡。作为葬玉的唐代玉猪(图十四),多选用滑石,既有立体圆雕,也有呈片状的造型,或伏卧或奔跑,造型夸张写实,以阴线刻画猪的耳、眼和四肢,虽有“汉八刀”遗风,但刀工深浅不一,远不如“汉八刀”的刚劲有力。除此之外,唐代的玉猪也做装饰品,如陕西省长安县南里王村唐窦皦墓出土的水晶猪形坠(图十五),长4、厚1.5厘米,立体圆雕伏卧状,玉猪通体抛光,大头肥耳,双目圆睁,刀法碾琢清晰有力,腹部钻一透孔。由于出土时在铁剑柄旁,丝绶已腐朽,故应是系在剑柄上的坠饰[12]。

图十七 清 玉十二生肖

宋代以后,玉器逐渐世俗化,各种动物和家禽成为了肖生玉雕的主要表现题材,但是玉猪却几乎不见。究其缘由,也许是因为玉猪在很长一段时间里作为葬玉使用的性质在人们心中已经根深蒂固,加之猪的不良习性,所以在宋元时期的肖生玉雕中不见玉猪的形象。

明清时期的玉器品种繁多,既有陈设或赏玩之器,也有仿古玉器。在明代复古思潮的影响下,汉代的玉猪握成为了仿古的对象,仿照汉代玉猪的形状制作,但雕工少磨工细,“汉八刀”的风格不明显,表面的玻璃光泽反映了明代玉雕抛光的特点(图十六)。清代作为赏玩之器的动物形玉雕多具有吉祥的寓意,玉猪作为财富的象征,再次深受人们的喜爱,在十二生肖玉雕中出现。故宫博物院藏的玉十二生肖[13](图十七),高3.1-3.4厘米,为坐姿各异、手中持有不同器物的十二生肖兽首人身像,皆为圆雕,造型灵巧生动,雕琢精致细腻。

玉猪作为中国古代玉器中的一小部分,从神秘莫测到世俗亲民,因为其蕴含着财富、子孙兴旺等美好的意义,备受人们的推崇。直至今日,以猪为形象雕琢的各类玉饰,也成为了人们日常佩戴的装饰品,寄托着人们对美好生活的愿望。

[1]古方:《中国出土玉器全集(第7卷)·江苏 上海》,科学出版社,2005年。

[2]古方:《中国出土玉器全集(第6卷)·安徽》,科学出版社,2005年。

[3]安徽省文物考古研究所:《安徽含山县凌家滩遗址第五次发掘的新发现》,《考古》2008年第3期。

[4]代玉彪、白九江:《巫山县大水田遗址》,《红岩春秋》2015年第6期。

[5]中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《1969-1977年殷墟西区墓葬发掘报告》,《考古学报》1979年第1期。

[6]古方:《中国古玉器图典》,文物出版社,2007年。

[7]古方:《中国出土玉器全集(第10卷)·湖北 湖南》,科学出版社,2005年。

[8]陆建芳主编,欧阳摩壹著:《中国玉器通史·战国卷》,海天出版社,2014年。

[9]谭维四主编:《曾侯乙墓》,生活·读书·新知三联书店,2004年。

[10]陆建芳主编,欧阳摩壹著:《中国玉器通史·秦汉卷》,海天出版社,2014年。

[11]陆建芳主编,左骏、王志高著:《中国玉器通史·三国两晋南北朝卷》,2014年。

[12]古方:《中国出土玉器全集(第14卷)·陕西》,科学出版社,2005年。

[13]古方:《中国古玉器图典》,文物出版社,2007年。