“对话”教材,有效创设教学情境

2019-04-02鲁家宝

○鲁家宝

教材是一种普遍适用的文本,是构成教学活动的重要因素,是教学内容的载体,也是教师教与学生学之间的纽带。课程改革关键之一就是要求教师课堂教学具有新的教育理念,能从传统的“教教材”向“用教材教”转变,把教材当成帮助学生寻求真知的教学工具,把学生的学习潜能与教材内容有机结合起来。

数学课程标准指出:在课堂教学中,适当的情境既可以促使学生产生认知冲突,启发学生发现问题,调动思维的积极性,又可以促进师生之间及学生之间多边互动,使课堂教学变得有生气。由此,数学课堂教学情境创设的效能主要是引趣、激疑和诱思。小学生的思维正处于具体形象思维向抽象逻辑思维过渡阶段,要突出有效创设教学情境的核心功能。

小学数学教学情境的创设,需要教师立足学生的“学”重新审视教材,应用学生已有的基础知识和生活经验,借助一定的表现形式,设置一种带有问题性质的真实情境,使学生处于欲罢不能,跃跃欲试的最佳学习状态之中。

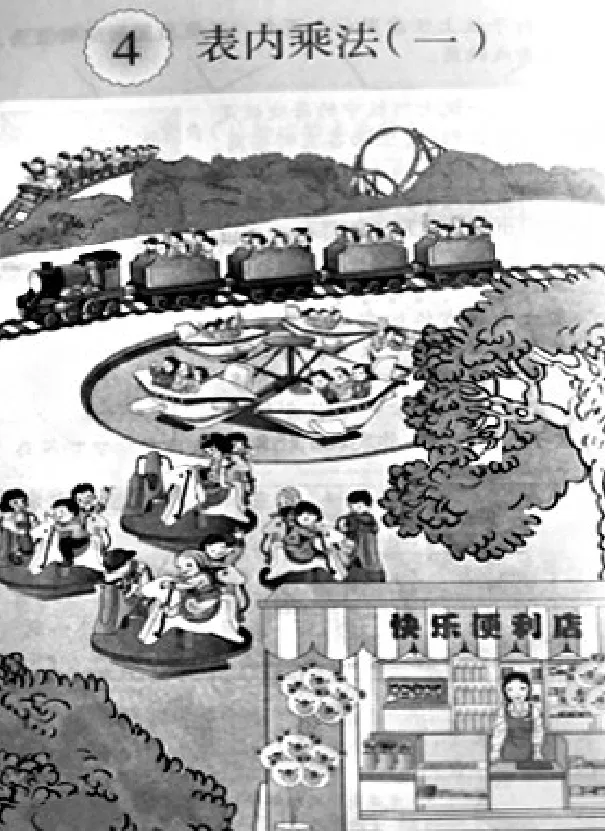

【教学片段】(二年级上册《乘法的初步认识》)

师:现在老师带你们到“活动乐园”,好吗?

生:好!

师:看这幅图,从图上你看到了什么?

生:我看到了花、草、树木。

师:善于观察。

生:我看到了男生、女生。

师:不错,肯动脑筋。

生:我看到了有同学在玩小飞机。

师:真聪明,有新的发现。

生:我看到了有“快乐便利店”。

师:很好,产生联想值得发扬。还有没有新的发现?

生:我想到了他们在活动乐园玩得很开心。

师:从图上看你有什么新发现?告诉老师,好吗?

生:我看到了有24名同学在玩小火车。

师:你的观察能力真强。谁还有不同的发现?

生:我看到了有四组同学在玩小火车。

师:你真棒。还有吗?

……

【误区分析】

本课例虽然根据教学内容、教材编排创设了与学生生活密切相关的生活情境,把学生的注意力集中到画面上来,激发学生的学习动机,引导学生从现实情境中发现问题、提出问题、解决问题。但是这样设计不够简洁,过多地占用了教学时间。创设教学情境要充分利用教材资源,抓住教学内容重点,迅速地让学生获取信息。

课例的教学重点是让学生初步认识乘法,教材的情境图是以活动乐园为实际背景,解决“每个活动项目一共有多少人”这个问题。通过有目的、有顺序、有重点地引导学生观察,理解情境图的图意,并把人物进行量化,有意识地培养学生从数学的角度获得全面、具体的数学信息,发现问题、提出问题,并寻找解决问题的办法,为建立数学模型打下基础。

【有效创设】

既然课例的重点内容是初步认识乘法,用乘法解决问题,那么在引导学生观察主题图时,必须围绕重点,从乘法的意义出发,为解决怎样算“铺路架桥”。

我们可以这样设计问题:比如,从活动乐园信息中你知道有几组同学在玩小飞机,每组几人等。这样既简洁明快,让学生获得重要信息,又能使他们明白要求“玩小飞机的一共有多少人”,怎样用加法计算的解题思路,为用乘法计算解决问题扫清障碍,学会从数学的角度去观察、分析,解决实际问题,从而激发学生积极探索兴趣,并获得成功的学习经验。

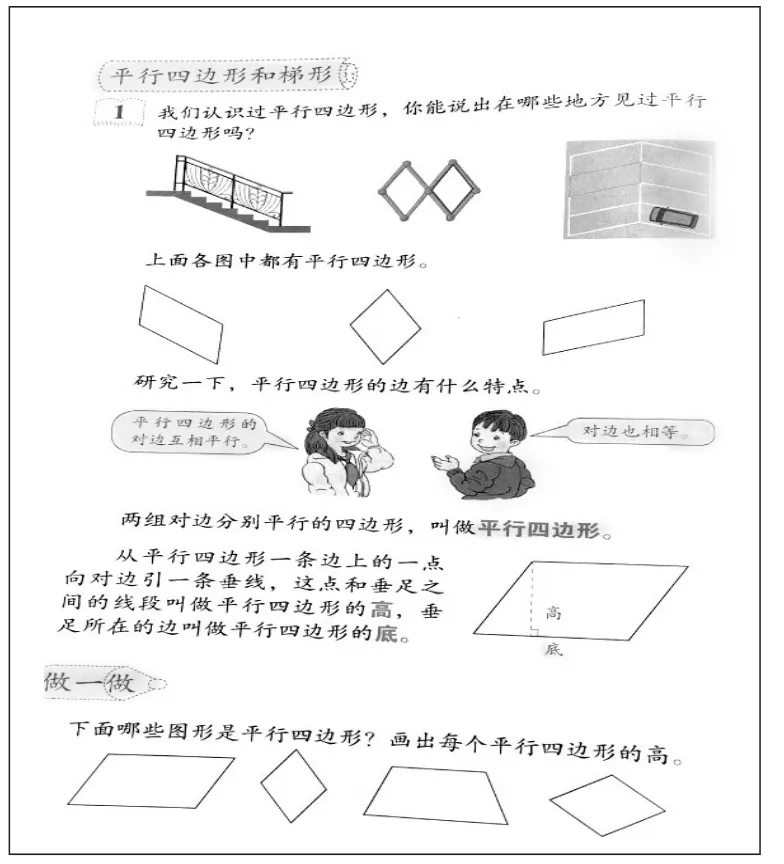

【教学片段】(四年级上册《平行四边形》)

(教师出示用纸折的小狗模型)

师:请同学们看这是什么?

生:是小狗。

师:它是什么形状的?

生:是狗的图形。

师:再仔细看一看,到底是什么?

生:是纸。

师:不是说它是由什么材料做成的,是说它是由什么组成的?

生:它是由画出来的眼睛、胡子、鼻子、尾巴等组成的。

师:不对,是问它各部分是由什么形状组成的?

生:是由平行四边形组成的。

师:真聪明。今天我们就来学习“平行四边形”。

【误区分析】

本课例提供的直观感知材料不鲜明,不能承载课例所要学习的数学知识。教师在创设教学情境时,应深入研读教材,与教材“对话”,在充分理解教材编排意图的基础上发挥自身的创造性,选择学生喜欢的方法和适合学生的内容去完成教学任务。

本课例教师虽能从“教教材”转变为“用教材教”,依据学生的生活经验改编了教材的情境图,以小学生喜爱的动物——小狗来创设教学情境,让学生把书本知识与生活实际结合起来,提高了学生的学习兴趣。但由于用纸折的平行四边形大小不一、形状各异,也不规范,本质属性更不明显,学生不易建立平行四边形概念的表象。

【有效创设】

学生在一年级下册已经初步认识了平行四边形,教材以此为起点提供了一组含平行四边形的实物图片,从中抽象出位置、方向、大小都不同的平行四边形,激活学生已经积累的有关平行四边形的感性认识。如图,教材呈现的情境实物图是很鲜明的。

教师可直接呈现教材情景实物图,充分发挥楼梯扶手、衣架、停车场车位的作用,引导学生观察、思考,结合学生常见的这些生活中的实物,由具体到抽象,研究给出的3个不同形状的平行四边形,去发现平行四边形的特征,从而抽象概括出平行四边形的定义。教师还要注重学生已有的生活经验,将视野从课堂拓宽到生活的空间,并引导学生去观察生活,从现实世界中发现有关空间与图形的问题。

【教学片段】(六年级上册《倒数》)

(课件出示果树图)

师:从图上你们看到有哪几种果树?

生:有桃树、梨树、杏树……

师:杏树的“杏”字是怎样写的?什么结构?

生:是上下结构。上面是“木”字,下面是“口”字。

师:把这个“杏”字结构调换,又是什么字?

生:是“呆”(dāi)。

生:不对,读“呆”(ái)。

(学生争论不休。)

师:这个字“呆”读“dāi”——呆板,以前读“ái bǎn”。知道了吧?同学们再想一想,在你学过的上下结构的字中,还有没有上下调换又变成另一个字的?

生:有,“吞”字。

师:对,上下调换后变成什么字?

生:“吞”上下调换成“吴”!

师:(板书)杏→呆,吞→吴。这是我们在语文学科中所学的字。那么,在数学学科中有没有这样的现象呢?今天我们就来研究“倒数”。(板书)

【误区分析】

本课例学科特点不突出。教师把语文学科与数学学科进行整合,从语文学科的“字”引入,想法很好,有创意。但这样没有突出数学学科特点,更没有认识到创设情境是让学生经历一个“数学化”的过程。前面的问答让学生详细分析字的结构、读音,既耽误了学习数学知识的时间,又容易造成知识负迁移。为此,教师创设情境时应以本学科的知识为主,可吸收其他学科的知识素材和背景,体现知识的整合性。

【有效创设】

教学《倒数》时,不妨这样导入:我们先来看两个字——“杏、吞”,把这两个字上下调换一下,可组成什么字?(“杏”调换组成“呆”,“吞”调换组成“吴”)。在语文学科中“字”有这种现象,那么数学学科中的“数”有没有这种现象呢?请同学们想一想,并举一些实例看一看。在学生举例的基础上描述:这两个数(指学生举的例子)叫什么数呢?有什么联系呢?今天我们就来学习“倒数”。

这样创设教学情境既把语文、数学学科知识进行整合,开门见山地抓住本节课的知识内容,又具有一定的趣味性和挑战性。把新的知识纳入“待解决问题”的情境之中,给学生留下足够的思维空间,引导学生去“再创造”,初步体会不能孤立地说“某一个数是倒数”。

学生的情感触发,往往与一定的情境有关;学生的智慧迸发往往是在一定的情境感染下发生的。情境能让学生最大限度地投入、注意力持久,思维活跃,催生灵感。因此,教师在数学教学活动中,可根据教材特点,为学生创设教学情境,但应注意重视情境创设的有效性,不能随心所欲、漫无边际,应力求使学生置身于具体的情境中,深入体验教材内容的内涵,真正将学生由此积聚的情感转化为探究知识的巨大动力。