国内医疗机构施行概括同意的伦理思考

2019-03-16尹金淑

吴 薇,王 勇,尹金淑

(首都医科大学附属北京世纪坛医院医务处,北京 100038,wwhebe@163.com)

随着现代生命科学技术的发展,生物样本的再利用研究需求越来越高,而既往特定研究的知情同意(Study Specific Consent)实施要求,使大量生物样本在为未来不确定的研究(Future Research)项目的同意书签署时遭遇现实困境。随后,概括同意(Broad Consent)被欧美等各国广泛认可推广[1]。但从国内有关文献报道来看[2-3],虽然有调查认为国人对于概括同意和生物样本再利用的接受基础较国外普遍较高,但目前仍无国内概括同意应用的具体报道。笔者从以美国为代表的概括同意的发生发展为研究对象,通过美国《通用法则》(Common Rule)关于概括同意的内容修订历程分析,分析其与特定研究知情同意的伦理构成相比较,试探讨在我国医疗机构概括同意施行可行性观点。

1 以美国为例的概括同意合法化历程

早在二十多年前,关于人体生物标本在未来不确定研究中的知情同意问题,在欧美国家引起了激烈而广泛的伦理争议,从“同意越普遍,知情就越少”[4]的观点到“完全重新获取同意会减少参与生物样本的捐赠者,从而引入选择偏倚和降低研究的科学性”[5]的事实在不断博弈中逐渐呈现出概括同意的概念轮廓。传统伦理认为,与风险较低的研究相比,具有更大风险的研究应该得到更多的关注和审议,监督的程度和类型应与风险水平相称。因此,研究中知情同意信息的充分性应取决于研究的性质及其预期风险度,对于那些较低风险的研究参与者,适当放松同意程序和研究信息内容也是可行的[6-7]。基于此种观点,对于低风险研究的知情同意程序简化成为可能。

美国在2008年的《涉及隐私信息编码或生物样本的研究规范指南》(Guidance on Research Involving Coded Private Information or Biological Specimens)中曾明确提出[8],临床环境中收集的生物样本在去身份识别后的研究项目,可不被视为人类受试者研究,并可不经知情同意而被研究人员研究使用。当然这种知情同意的豁免前提之一是在首次临床或研究过程中采集生物样本时,曾获得“一揽子同意”(Blanket Consent)。然而,信息技术的发展实践不仅很难确保绝对的“去身份标识”,同时“一揽子同意”更意味着让受试者放弃了随后可能的随时退出、获知研究结果、是否符合个人价值偏好等知情权、选择权和拒绝权。“一揽子同意”备受争议。

此后,2011年7月,美国卫生与人类服务部(Department of Health and Human Service,DHHS)人类研究保护办公室(Office of Human Research Protections,OHRP)发布的“建议规则制定预先通知”(The Advanced Notice of Proposed Rulemaking,ANPRM)提出[9],任何生物标本的研究使用都需要获取书面同意,包括通过临床过程收集的标本。并且,这些同意书可以通过使用简短的标准的同意书,并允许捐赠者个人对可能引起其独特关注的研究类别表示接受或认可。如果研究信息涉及与个人选择相关的问题,则应适当告知,并获取该人的同意;此外,如果几项研究的风险和收益是共同的,那么这些研究的一般信息可能足以让捐赠者参与样本作出明智的决定[4]。由此,什么是适当的告知信息?简短而标准的同意书框架内容更值得关注与期待。

2015年,美国卫生与人类服务部(DHHS)在通用法则的修订中,颁布了“建议规则制定通知”(Notice of Proposed Rulemaking,NPRM),其中最值得关注的内容还是关于概括同意[10]:医疗或研究机构有计划保留/储存生物标本用于将来的研究的,无论是否经过去身份标识处理,均需要获得同意,这种一般性的同意可以通过概括同意方式获得。该概括同意的框架性要求涉及诸多方面:①对可能进行的研究类型、研究的机构类型的一般描述;②合理的可预见的风险或不适,以及合理利益的描述;③声明该生物样本是否可用于涉及商业利润的研究以及受试者是否将分享该商业利润;④有关该标本的保存使用管理中,其个人识别信息记录的机密性程度;⑤明确描述收集生物样本的类型或信息,可被研究使用的时间段(一定年限或无限期,此外,针对未成年人的生物样本使用年限在征得其监护人同意时,应注意不超过捐赠者成年期限,或应其成年后再次获得同意),是否允许使用捐赠者在该医疗机构的相关医疗记录或其他记录信息;⑥捐赠者是否同意被再次联系以方便研究方寻求其他信息或生物样本或讨论参与另一项研究的选项;⑦告知捐赠者生物标本及其产生的数据可能被多家研究机构共享时可识别;⑧告知捐赠者因信息或生物样本已经分发用于研究用途,可能无法检索追溯获知有关具体信息;⑨捐赠者是否允许生物样本相关信息在公共数据库中的公开选项等。因涉及细节诸多,笔者尚未完全罗列。但显然,概括同意在美国已经具有明确的法规细则要求。

2 概括同意与特定研究知情同意的伦理比较

2.1 尊重的比较

坚持知情同意的原则是毋庸置疑的,这是《赫尔辛基宣言》中“促进和确保对人类受试者的尊重”的必然要求。在这一原则下,在特定研究中,同意的前提是告知的充分,只有充分的知情,才能确保同意的真实。相比而言,概括同意告知内容的概括性,让“同意”变得似乎不那么纯粹。但通过概括同意的告知框架性内容分析,我们认为其自主同意仍然真实而合乎伦理。这是基于,首先,当生物样本首次收集时,通过获取同意表达了对捐赠者自主意愿的尊重;其次,捐赠者可自主选择其标本在未来的研究类型,是否应用于商业研究等,所以这种尊重涵盖了它允许捐赠者根据自身的价值偏好等对是否参与某一类研究做出抉择;最后,对于随时退出研究、获知研究结果等方面,概括同意的框架内容同样提供了选择,比如是否仍同意参加未来不确定研究、可能将不能获知研究结果等。因此,概括同意已然履行了《赫尔辛基宣言》对“尊重”的基准要求,虽未能做到像特定研究时的告知充分,但对未来不确定性所涵盖的自主选择方面作了充分提示并予以抉择。

2.2 风险的比较

在充分展示尊重的前提之下,风险告知作为知情同意的重要内容,值得进一步关注。考察所有的医学研究带来的直接风险大抵来源于身体的、心理的和信息的三方面。基于这三方面的考量,笔者认为,在生物样本未来不确定研究中,最重要风险问题,可能是个人信息泄露造成的。

2.2.1 信息风险的比较。

与特定研究的知情同意相比,基于未来研究时间、机构的不确定,生物样本因储存、转移、分享等复杂的信息管理环节,其信息泄露的风险会更为突出。毕竟在特定研究中,因受试者相关信息辗转环节相对固定单一,经数据严格保密监管,其外泄风险相对较低。所以确保信息不外漏的措施与监管责任是在生物样本再利用研究及其概括同意中必须重点保障和阐述清楚的。这对开展生物样本收集/再利用研究的医疗机构的信息系统的建设管理提出了更高更严谨的具体要求。

2.2.2 心理伤害的比较。

在心理伤害的风险方面(不涵盖因信息外泄产生的心理不适风险,笔者仍将其归于信息风险),基于个体社会价值偏好、宗教信仰等,务必告知未来不确定研究的大概类别,研究机构类型,以及是否允许商业性研究等内容。此外,允许捐赠者声明不愿意参与哪些类型的研究,是否同意研究方在未来再次与之联系并获取其他相关信息,讨论生物样本参加其他类型的研究等也是必需的。这种由于可能会背离个人价值取向而产生的心理不适的风险,也许在特定研究知情同意中并不存在。毕竟在特定的研究中,因其具体的充分说明,一旦不符合捐赠者个人价值,个人可在第一时间直接拒绝。而在未来不确定研究中,此处应引起高度关注,在首次概括同意时保留对参与未来研究项目的选择退出(Opt-out)权利。

2.2.3 身体伤害的风险。

关于身体伤害的风险,基于生物样本的取材离体,在未来不确定研究中,一般不再涉及身体的风险。大概仅存在于首次标本采集时面临的比如抽取静脉血液时疼痛、淤青、针眼感染等,这是可以根据生物样本类型以及采集方式而告知充分的,并不会因为概括同意而被忽略。当然,之所以可以履行概括同意的前提也是基于研究对于身体的伤害风险是微乎其微的。相比而言,特定研究中,因具体的研究手段,可能会造成受试者的躯体或功能损害,及因此而面临的治疗手段,由此还会产生伴随的恐惧、焦虑等心理不适的风险。所以在这一方面,特定研究的知情同意必须具化躯体伤害及附带的心理伤害。

2.3 选择权的比较

基于受试者有权选择被告知研究的一般结局和结果,有权在任何时候撤回参与同意而不受报复的原则,概括同意允许捐赠者作出对研究生物样本的透明决策,即选择是否通过可及性方式,向其提供信息或与之持续沟通有关研究的进展过程,允许捐赠者通过可及性方式随时选择退出(Opt-out)。关于此,有学者进一步提出“动态知情同意”的概念,就是在第一次的概括同意之后,随着研究进展动态,基于信息系统的建设完善,进一步获取捐赠者对于后续相关自主性问题的选择同意[11-13]。笔者以为这种动态知情同意本质上是概括同意的总体实施过程中的具体做法,强调概括同意实施的持续过程。显然,这种抉择的公开透明性更是可以促进公众信任,促进存储生物样本的研究的可持续性[1]。由此可见,在选择权上,概括同意仍然做到了必要的充分性。

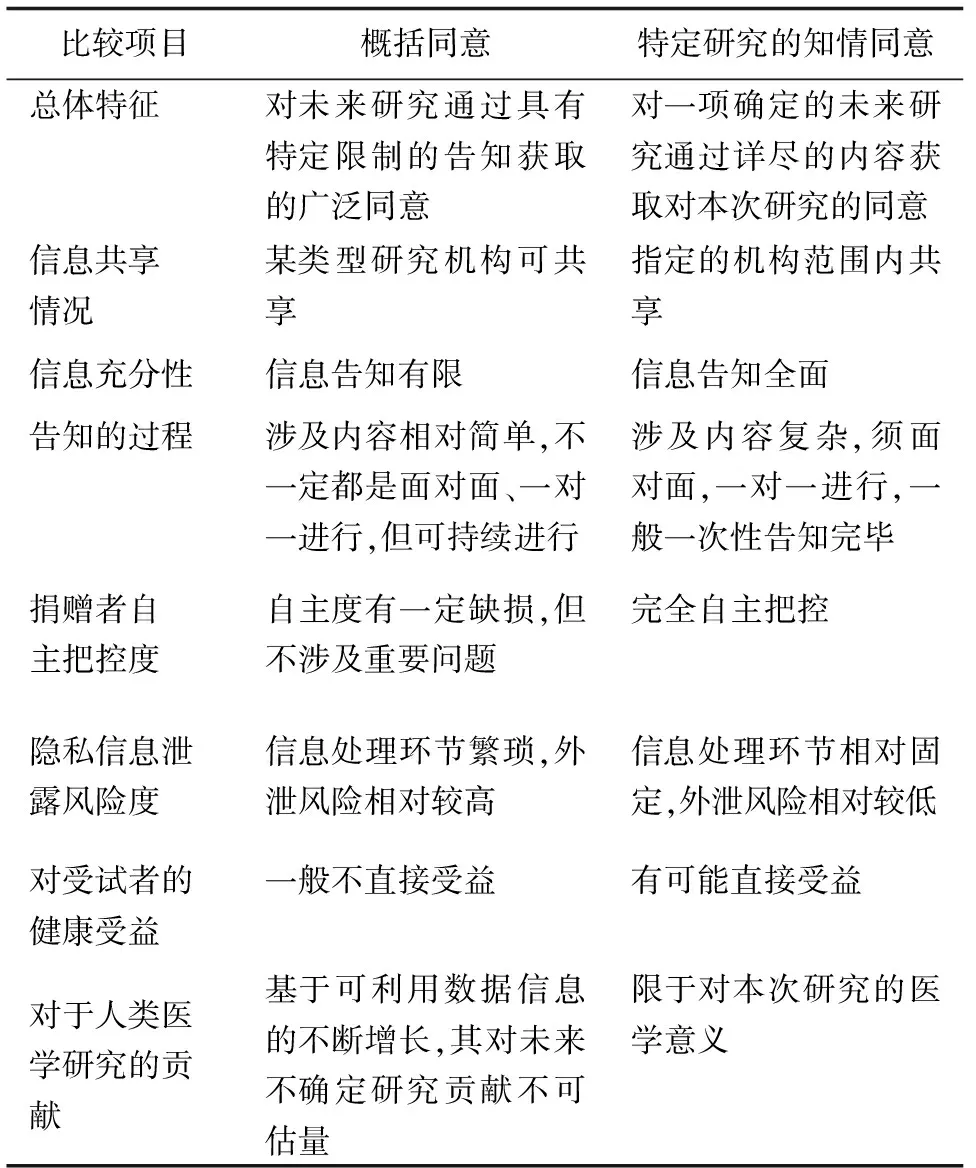

此处,笔者试将两种知情同意方式进行了简单的列表比较(见表1)。

表1 概括同意与特定研究知情同意的伦理比较要点

3 我国医疗机构施行概括同意的探讨

3.1 政策法规方面的可行性

概括同意虽在我国没有明确的规范表述,但在《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》(2016)中第三十九条两款可以免知情同意的表述值得推敲:“(一)利用可识别身份信息的人体材料或者数据进行研究,已无法找到该受试者,且研究项目不涉及个人隐私和商业利益的;(二)生物样本捐献者已经签署了知情同意书,同意所捐献样本及相关信息可用于所有医学研究的。”情形(一)虽看似有法可依,但如何理解“已无法找到该受试者”?无论是找的时间、方式或途径等都无法对“找”的实践行为进行界定,进而更无法确定是否符合“无法找到该受试者”。这对于无论是申办方还是研究者或是伦理委员会都是难以把握的事实。因此,笔者更关注第二条的所谓免知情同意的情形,该条款其实是对“一揽子同意”(Blanket Consent)的认可,当然就更涵盖对概括同意的认可,只是该办法并未对此知情同意细节作进一步规范说明。因此,在法无禁令的情形下,从我国医疗机构角度,出于善意的研究目的,面对大量生物样本取材,基于信息系统的完善,在患者/健康者首次于该医疗机构就诊前,对其生物标本的类型、检材处置等进行概括同意的自主决策是可行的。

3.2 信息建设的成本投入

作为医疗机构,尤其我国大型公立医院对自身固有的大量生物样本信息搜集、存储、使用、共享是大数据时代下的必然趋势,概括同意的推行更需先行一步。当然,考虑到施行概括同意、建立生物样本库所需的基础设施、信息系统建设、运行维护等大量的成本投入,医疗机构独立承担还是机构联合建设这样的生物样本库可按需斟酌。

当然在数据隐私保护的层层管理下,同时建立专门的生物样本捐赠者账户系统,让每一个人在医疗机构之外,通过个人账户可更多的了解自身生物标本捐赠、使用的相关信息,以及总体生物样本捐赠趋势,共享分布、使用需求等,并可随时变更、撤销其对于自身生物标本的原处置决定,是医疗机构施行概括同意,确保过程实施的理想设施。

3.3 伦理委员会的要求

关于概括同意的格式化内容制定,笔者以为美国有关概括同意的框架要求虽具有很高的参考价值。但结合医疗机构实际,通过伦理委员会严格审议,最终制定适合本机构的概括同意书才是可行的。医疗机构伦理委员会职责不仅仅是要全面审查概括同意的内容,对获取同意的过程是否可确保患者的完全独立自主决策、是否能提供便利有效的持续信息交互平台、是否样本数据的共享机制仍确保信息隐私的充分保护、平台所涉利益相关方权益是否公平等相关环节均需做专门考量。这便对医疗机构伦理委员会提出更高要求,从伦理委员会制度、职责到审查能力均需同步大幅提高。

3.4 其他方面

此外,通过医疗机构各相关职能部门,包括但不限于医务处、门诊部、护理部、信息部、检验科、病案室、病理科等,确保多部门联动,无论是通过书面获取,还是电子签名授权获取,在保证尊重患者主权和个人价值偏好的基础上,通过“简明而适当的信息”告知,获取同意,并确保持续的信息交互实施过程中,帮助患者充分了解该新生事物的意义和自身权益,真正将捐赠者对自身生物样本研究的知情权、选择权、拒绝权、同意权等自主抉择进行到底。

综上,尽管相关的法律法规尚未健全充分,但在我国现行政策与医学科技发展情势需求下,概括同意的施行在我国已具备基本必要条件。