表现的形状

——天津美术学院油画系教师作品展

2019-03-16郝青松

郝青松

崇尚多元主义的时代,似乎很难概括一个学院的艺术风格,但在天津美术学院却一直存在并维系着一种世纪视角——表现的形状。

表现的艺术,非自表现主义始,而是以表现的特质贯穿了整个美术史。及至现当代艺术,又呈现为表现主义、抽象表现主义和新表现主义风格。在中国语境又涉及写意与表现的关系问题。这些共有的表现形状,在天津美院油画系又进而生长出特别的处境化的形状。

一、表现的历史和当代形状

现代艺术让艺术成为艺术自身,表现主义则让人通过艺术成为人自身。现代艺术可以概括为表现主义和形式主义的两种风格,形式主义注重艺术本体,表现主义则注重人的情感本体表达。表现成为主义是现代以来的事情,表现的渊源却可以追溯到历史深处,乃至艺术起源的时候。

目前发现的原始艺术遗迹,诸如阿尔塔米拉洞窟岩画和威伦道夫的母神雕塑,其创造力的程度远远超出今人的想象,又有谁能否认其中蕴含的表现特质呢?在古巴比伦、亚述、古埃及的艺术中,虽然保留下来的多与王权有关,但在艺术中丝毫没有掩盖表现力的直接和气势。反而是在希腊和罗马的古典艺术中,当人类自信于理性的自觉时,表现的质感并不突出。之后当人类在圣光缭绕的玻璃窗下低下骄傲的头颅时,高耸入云的哥特艺术又恢复并且呈现了前所未有的表现的意味。不可否认文艺复兴艺术的表现力,但人文主义的理性随之而来,枷锁与自由纠结并行在一起,如同米开朗琪罗的雕塑《被缚的奴隶》,也可上溯至古希腊雕塑《拉奥孔》中的呈现。终于等到现代艺术的表现主义风格出现,在挣脱社会工具理性的压力时,人的绝对自信以情感表现的方式呈现出来,文艺复兴艺术中理性枷锁和自由表现之间的纠结不复存在。社会工具理性的囚笼在表现主义艺术家的一往无前中被完全冲破,艺术自由似乎在表现主义这里取得了完全的胜利,之后又在抽象表现主义那里将抽象与表现合二为一,取得了完美的胜利。

如果说表现主义更加强调了人性的感觉属性,那么抽象表现主义则希望整合人的理性和感性。表现主义希望以感性直觉抵抗社会工具理性,抽象表现主义则希望重建人的理性与感性平衡。但又必须承认,抽象表现主义好像一曲艺术至上的挽歌,艺术本体的绝对纯粹丝毫不能阻止20 世纪众多奥斯维辛废墟的产生。表现主义在现代性问题中的意义,在于生命感觉对工具理性世界的天然不屈服。抽象表现主义重建的艺术本体世界是一种天真的内在超然,却并不能回避20 世纪更为深重的历史处境。“艺术的终结”问题,本质上是因为艺术无力回应时代处境,新的艺术时代必然到来——当代艺术中的新表现主义。

表现主义因此执拗地呈现出它的生命力直觉,新表现主义在70 年代末至80 年代中期的欧美应运而生。新表现主义呈现为具象绘画风格,它的最大特征是以粗糙纹路传达强烈情感的具象表现,其扭曲的形态和粗犷的笔触,与德国表现主义和抽象表现主义一脉相承,因此得名。新表现主义,反映了当代艺术中的绘画生命力问题。现代艺术终结的时候,绘画是否也一同归于死亡?可以认为作为现代艺术的绘画已经走入历史,作为当代艺术的绘画却开始重生。当代艺术是一种观念形态的艺术,绘画也可以是一种观念形态,当观念形态成为当代艺术的常识之后,更重要的是追问什么观念。绘画与其他新媒体形式相比,不再占有独一无二的地位,却也没有完全被历史抛弃,而是与装置、行为、影像等等艺术形式站在同一条起跑线上,共同面对新的观念艺术时代。新表现主义绘画就此成为当代观念绘画新生的象征。

新表现主义绘画与表现主义、抽象表现主义相比,更看重社会历史的公共性。这是20 世纪特殊历史情境的规定,也是现代艺术悬置未决的问题。现代艺术在表现主义中提出并在抽象表现主义中期望能够完美解决的艺术精神乌托邦,其实只是艺术的自我称义。在“艺术世界”的社会历史系统中,康德直至格林伯格的艺术自决方案的破产是必然且早已预定的结果。“奥斯维辛之后,写诗是野蛮的”,二战之后阿多诺“艺术何为”的质问,在价值论上推进了当代艺术的进程。当代艺术方法论的开启,要追问至1917 年杜尚的《小便池》。作为当代艺术的新表现主义绘画依然具有生命力,则是价值论对方法论的超越使然。在价值论的维度上,新表现主义的社会历史意义将远大于波普艺术与消费文化。

二、表现的中国与天美形状

中国现当代史的进程,再不同于之前内在超越的历史。中国艺术史直接面对了更远的真正的西方,自此开始了三千年未有之大变局。中西艺术交流并非从近代始,魏晋犍陀罗美术以至秦始皇陵兵马俑中都存在着来自西方古希腊、古罗马的艺术影响,但均已被包容或湮没于中体之内。这一次面对西方之前,文人画已经是一个高度成熟的文化肌体,成熟到很难轻易转身和超越,竟而成为自身转型的障碍。所以当西方到来的时候,更应看作是文明传播而来的拯救者,而不是革命者和入侵者。其时正逢西方现代艺术如火如荼,我们也面对着多种道路选择:是中体西用还是以西化中?是现代主义还是写实主义?徐志摩和徐悲鸿的二徐之争,以及北平艺专的三教授罢教事件,鲜明地呈现了这些争端。除去极其顽固的文化保守主义者,无论再论“文人画之价值”者如陈师曾,还是自称“艺术叛徒”的刘海粟,都以乐观的态度面对现代艺术的到来,反而是主张写实主义的徐悲鸿既主张全面改造中国画又极力反对现代艺术。陈师曾以一种居高临下的态度以为文人画早已是现代艺术的先声,刘海粟则在新文化运动的背景下从不拘细节、自由奔放的表现主义画风中看到了石涛和八大大写意画风的影子。因为这样的阐释,表现主义就成为文明的使者,联结起中西两大艺术和思想体系,作为百年来中西艺术交流中一个特别的倾向而绵延不绝。

大历史中,每个地域和院校又都有着自己的独特历史,形成了自身的艺术方向。譬如北京和中央美术学院总体上有着偏于社会政治性的倾向,上海有着偏于抽象艺术和形式美的倾向,杭州的中国美术学院承继了杭州艺专自由开放的艺术传统,四川美院的乡土和烂漫气息则与天然的西南地域热情密不可分。而天津以及天津美术学院却一直呈现出强烈而执着的表现主义倾向,从表现主义到抽象表现主义再到新表现主义,以及中国艺术传统中极具表现力的大写意,贯穿一百多年的办学历史。

李骆公 读书的女子 木板油画 37.7×46cm 1942—1944 年

李骆公 街头即景一 木板油画 24×33.1cm 1945 年

天津美术学院源自1906 年创办的北洋女师范学堂,美术学科的正式创立则开始于1950 年河北省立师范学院的艺术系。作为美术学科创始人的李骆公先生(当时名为李立民)被聘为美术教研组主任,之后又担任美术系主任,以浓郁而鲜明的表现主义画风开创和影响了之后天津美术学院油画系的风格倾向。李骆公早年受教于刘海粟执掌的上海美专,教师中具有表现主义倾向的潘玉良、庞薰琹等人留学法国,关良、朱屺瞻、倪贻德等人留学日本,都接受了流行日本的后印象派、野兽派和表现主义画风。李骆公深受关良、倪贻德的赏识,欣然接受了他们的表现性主张。倪贻德在李骆公在上海举办的第一次油画个展“黑沙骆油画作品展”序言中写道:“由于浅薄的低级的趣味,使孤岛的一股画风堕落到纤巧、懦弱、拘谨的病态中了。黑沙骆却以一种野人的姿态出现在这样的画坛上。他的画面上有着构成的力,朴素而厚重的色彩,粗线条的硬性的笔触。这种表现,使我们感觉到钢铁般的坚实,疾风闪电式的迅捷。”据此可知,李骆公已经以其强烈的表现画风独立于当时的上海画坛。之后,李骆公赴日留学,师从于日本洋画家野口弥太郎、猪熊弦一郎和里见胜藏,他们都深受欧洲后印象派和野兽派的影响。在刘海粟和张仃的记述中,李骆公的画风近似野兽派画家弗拉芒克。弗拉芒克曾在后印象派、野兽派和德国表现主义之间穿行,这也是李骆公和那个时代很多艺术家的路径。

社会主义现实主义的影响,没有谁能完全避开。但是当浪潮退去,各自返回自己的本色时,天津美术学院油画系重新延续的还是那条表现性的道路,不能不说与创系时李骆公先生的引导和影响有着极大的关系,即便李先生的艺术道路早已转向了书法创作的领域。另外还有一个特殊的地域和文化因素。天津既有一种充满江湖气的码头文化,又在晚清民国时以多国租界地为基础发育出一种国际化、现代化的西洋文化。当然,天津还有一种偏安于京城之外的寓公文化,堪称文化保守主义的残留。但在摧枯拉朽的20 世纪,粗犷、开放的气势独占鳌头,表现主义成为时代的需要。因此在天津,既有作为著名非物质文化遗产的杨柳青年画,又有传承有绪的文人画正脉,更有着在天津美院油画系一直秉持的表现主义传统。

改革开放四十周年之际,也应该纪念20 世纪80 年代的新生。新生的表现主义和抽象表现主义在这块重新苏醒过来的土地上丝毫没有年老体弱的迟缓,反而好像初生牛犊,格外生猛,迅速掀起了澎湃的波澜。中国现代艺术又用十年的时间重走了一回世纪之路,天津美院油画系涌现出以张世范、张京生、孙建平、张德建、孔千为代表的表现主义画家,回应着剧烈转型的新时代。特别是张京生、孙建平、孔千、王小杰的后期创作,表现了强烈的社会历史关怀意识。

西方现当代艺术在20 世纪80、90 年代的进入,呈现出共时性的特征。中国艺术界对其历时性的清晰认识,是一个渐进的过程,尤其在于近十几年西方艺术史论译介的帮助。因此,抽象艺术、抽象表现主义在中国语境中的影响和展开,反而是与90 年代后现代话语中的政治波普艺术同时共在而互相区别开的。天津美术学院油画系的抽象艺术工作室,在张德建、祁海平的影响下,关注油画语言本体在本土陌生情境中衍化的更多可能性,可以视为抽象表现主义的当代形状。蔡锦的后期作品也可以纳入这样的观察视角。

张世范 炉长 布面油画 140×110cm 1996 年

邓国源 在田野No.1 油画 200×180cm 2007 年

德国当代艺术对中国有着至今尚未能清晰认识和论述的重要影响,主要发生在绘画领域的新表现主义。新表现主义也出现在法国、英国、意大利和美国等地,但以德国为最重要。艺术的力量更在于对负重的表达——悲剧以及拯救。德国对于二战灾难的责任和反思,极大地触动了德国当代艺术的精神变革。新表现主义也成为德国精神反思的重要部分,譬如基弗的艺术。

天津美术学院一直特别重视与德国的艺术交流,邀请过德国著名新表现艺术家伊门多夫访问天津,并任特聘教授。以前任院长邓国源为代表,多位教师到德国访学,深受新表现主义的影响。而且,受其影响最大的是更年轻的青年教师,他们有更多的机会去欧美考察和研究,感受图像时代和消费文化,并深入到中国自身的历史语境中去实践新表现主义的观念。

此外,天津美术学院还存在着颇为深厚的笔墨写意传统,来自京津画派的近代文脉。彼时,当北京愈加现实主义的时候,天津却保留了离开北京的那些老先生们带来的笔墨遗产。今时,从写意贯通表现,既是中国画现代转型的需要,也是天津美院油画系的历史和现实。

张京生 美的否定之否定No.2 布面油画 100×100cm 2017 年

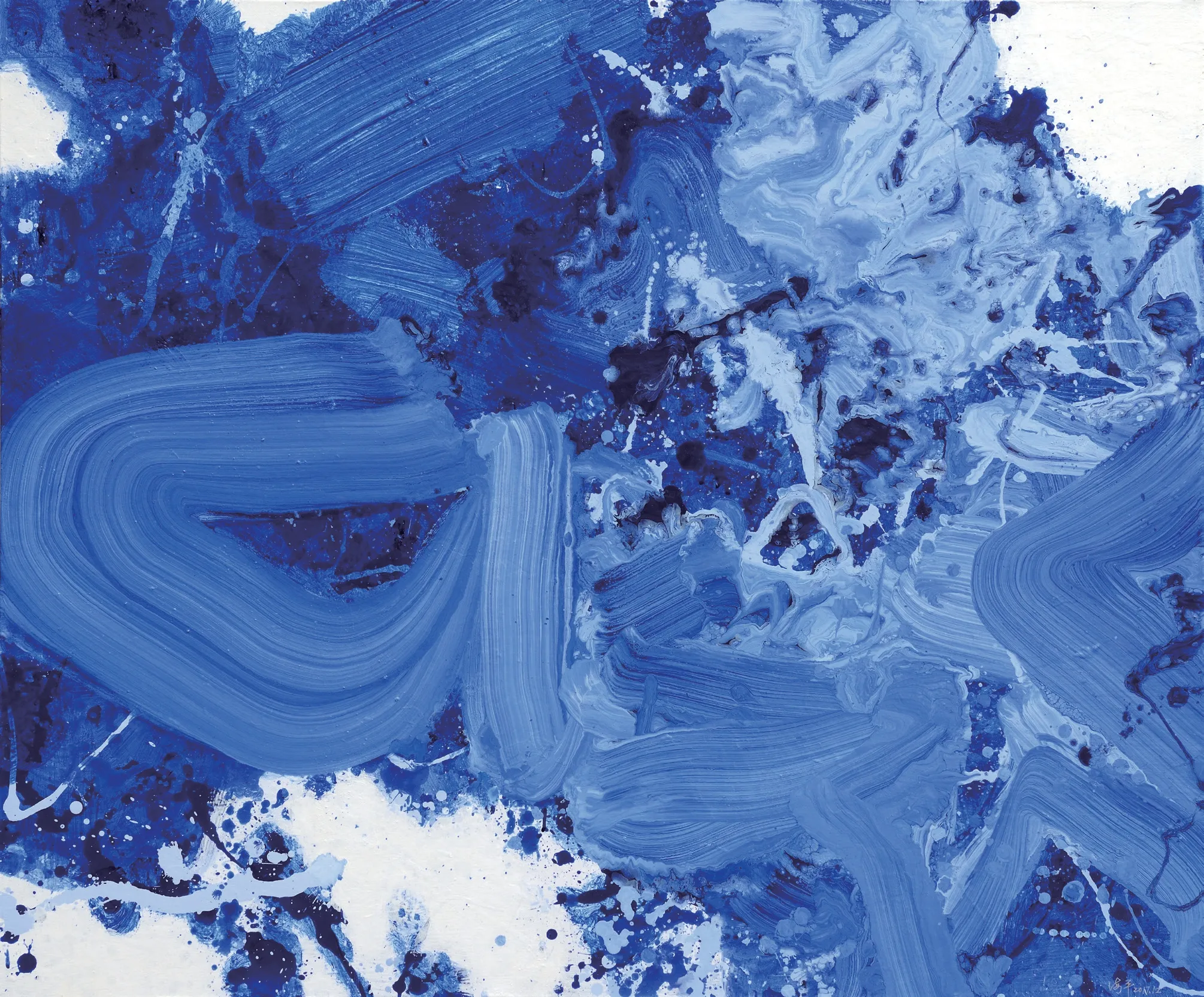

张德建 无题 布面丙烯 140×320cm 2016 年

祁海平 雨过天青No.28 布面丙烯 100×120cm 2017 年

蔡锦 风景32 布面油画 110×120cm 2012 年

三、天美的表现形状

从原始艺术与古典艺术中的表现因素,到现代艺术中的表现主义和抽象表现主义,以至当代艺术中的新表现主义,对中国当代艺术家的影响并非历时进行,而是共时混搭,并与中国当代艺术自身的进程结合在一起。由此天津美术学院油画系艺术家的创作呈现出五个侧面,构成了“表现的形状”展览的基本结构:

(一)语言异象:张京生 张德建 祁海平 蔡锦 段晓刚

语言是存在之家,也是艺术本体所在,在现代艺术时期最臻纯粹。然而之于中国,依然处在未完成的现代性情境中,现代艺术的意义不仅尚在,反而在对后现代虚无主义的反思中因为表现的执着生成了诸多出人意料的异象。

张京生从社会主义现实主义的年代突围出来,在光色印象中徜徉一生,及至晚年,许多人生隐喻却抑制不住地要从形色背后涌现出来。张德建的散淡人生恰如他的艺术哲学,无论窗外如何熙攘,他始终从容不迫。画面若不经意,却是苦心经营,意味深长。祁海平一生笃爱自由,心中有一个超验的抽象世界,他以书法、泼彩中的不确定去引导画面,直至抵达心画合一的终点。蔡锦将青春成长的疼痛感一直持续下来,在潮湿、阴郁的生命体验中一点点解构了故乡的植物意象,化作夜空中无尽的星空想象。段晓刚试图建构一个现实世界的平行结构,从无序中抽离出不可见的艺术秩序和生活理想。

段晓刚 形状2 号 布面丙烯 130×100cm 2016 年

(二)历史镜像:孙建平 郑金岩 孔千 王小杰 周栋

历史并非纷乱的历史现象,而是关于问题和理论的历史叙事。身在古今之变的转型历史洪流中,每个人都是历史的见证者和批评者,艺术不能置身史外。艺术,即是历史的书写,历史的真实表现。

孙建平在进入新世纪之后开始了一个重要的艺术转型,从早年的个体和文化表现进入到历史表现,关注20 世纪知识分子群体的精神独立问题,是为图像时代的价值反思和新历史绘画。郑金岩一直在传统文化中挖掘文人与自然的精神品格,特别是其中的悲剧表现及其历史隐喻。孔千被近代以来天津城市文化中的古今中西关系所吸引,迷恋以至困扰,无所适从。某种意义上,最真实的现代性在中国就是一种难以名状的纠结。王小杰同样关注城市和现代性问题,他以永恒他者的眼光把现代性看作一个活化石,废墟之中却有永恒。周栋冷静地旁观与再现着迅速城市化的社会景观,风雪飘摇中城市的水泥森林野蛮生长,而故乡都正在沦落成为废墟,再也无法回去,甚至无法回忆。

孙建平 京派文人系列之四(局部)——来今雨轩的京派文人聚会 布面油画 原作尺寸250×400cm 2010 年

郑金岩 弗洛伊德 布面油画 180×150cm 2018 年

孔千 竞技场的大火 布面油画 81×100cm 2017 年

周栋 礼花 布面油画 210×310cm 2015—2019 年

王小杰 城市空间 综合材料 60×50cm 2019 年

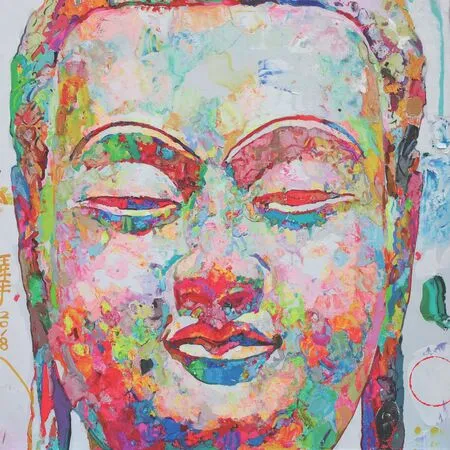

(三)图像身份:袁文彬 刘军 任震宇 张驰 康勇峰

图像时代已经到来,世界被阐释为图像,更被表现为仿像。虚拟真实的世界,重要的不是看什么,而是怎么看和谁在看。

袁文彬通过微信朋友圈的屏幕旁观窗外的世界直播,他原本就是一位肖像画家,进而寻求今天面对屏幕写生的新意义。其意义不在于模仿的真实性,却在于阐释的可信性。刘军将消费图像置于传统剧场的背景之下,事实上是置于晦暗不清的混沌价值中,重新审视镜像的幻觉与时代的本色。任震宇曾以更为绚烂的色簇在绘画性上发展了政治波普,他更为重要的扩展在于将消费政治的人物身份从国内的有限语境扩展至世界范围,而且不止于政治明星,还涉及自由经济和信仰维度。进而,对社会主义现实主义老照片的色彩演绎使得历史叙事遽然充满魔幻现实主义的意味。张驰笔下的消费文化,色彩固然绚烂,意境却极孤独,一个人的欢乐剧场却是无限空幻的独角戏。烟花寂寞,红尘滚滚,再热烈的狂欢也必归于虚无。康勇峰眼中的壮丽景观却是意外事故的现场,强烈的毁灭感笼罩着存在者的世界,存在就是毁灭,就是废墟。荣耀也源于对废墟的拯救,如伟大的梵高的初心。梵高成为康勇峰的一个象征形象,成为精神偶像,与世俗时代争战之声不绝于耳。

袁文彬 多彩的世界——微信朋友圈系列 布面油画 200×200cm 2017—2018 年

刘军 冷幻之三 布面油画 100×180cm 2019 年

任震宇 你是我的想象 布面油画 150×150cm 2018 年

张驰 无处崇高 布面油画 200×160cm

康勇峰 彩虹(局部)布面油画 原作尺寸720×300cm 2018 年

(四)生命处境:王元珍 于小冬 赵宪辛 姜中立 刘悦

社会和文化身份的外衣常常带来魔幻现实主义的皇帝新装,褪去装饰之后才能明白生命的真实处境。生命处境化不仅是对时间话语化的拒绝,更是对空间文化风格化的否定。回到真实,才表现出生命的意义。

王元珍笔下的日常生活更像是理想生活,阳光洗涤了过往,时间凝固在未来的某一刻,印象在穿越后成为永恒。于小冬与藏民之间有着同属一个身体般的情谊,他珍视这些未被现代性异化的古铜色的脸庞,为他们造像就是赞美高原上离太阳最近的人格。人体是赵宪辛的一个重要绘画题材,赤裸的真实被无情地呈现出来,颇为刺目而沉重。我们每个人的本质又何尝不是这赤裸的被观看者呢?姜中立画出了这个时代好像盛装的样子,却是一场假面舞会,美丽新世界的娱乐至死。刘悦一直用印象派的手法画青年一代的印象,曾经是清新的印象,如今却清新不再。他们终于长大成人,开始品尝苦涩人生。依然在路上,迷茫的新一代站在十字街头何去何从?

王元珍 光与影之二 布面油画 150×120cm 2018 年

于小冬 燃灯节 布面油画 200×186cm 2014 年

赵宪辛 轻轻的白光 综合材料 138×90cm 2011 年

姜中立 凝固系列——盛装之二 布面油画 120×90cm 2006 年

刘悦 手机围城1 布面油画 200×180cm 2014 年

(五)文化意象:周世麟 郑岱 马元 王海燕 祁峰

活在世界中,就是活在具体的文化里。文化中有深厚的写意传统,更有文化冲突和交融中更为开放的表现精神。以表现更新写意,文化转型的背后是世界观的更新。

周世麟看到了干花中灿烂的意象,完全没有衰败的样子,反而是生命永久的盛开。干花的重生,隐喻了文化和生命的更新。郑岱留法多年,更为怀念的却是传统绘画中的诗意表现,自然成为现代性的传统回视,是古今合一而非中西冲突。马元以观念艺术承接和转化传统,相对于油画带来的视觉断裂的背后却是一种温和的古今之变方式。他在当代观念语境中使用传统画论概念和古代文玩的现成品实践,试图发展出一条与生命日常相关、生生不息的艺术之道。王海燕以花卉作为世界的镜像,世界并非写生的对象,而是对于世界的理解。如何理解世界展示了艺术的历史视野,一花一世界,既是希腊之花亦是唐宋之花和民艺之花。艺术可以看作世界的镜像,世界却并非只是地上之城,更有天空之城的超越维度。天上之水有如神助,大雨不期然倾泻在祁峰预设的纸上色粉中,瞬间地上之城崩溃坍塌,但更是一场艺术创世记,诞生了新的世界、新的历史。

周世麟 椅子干花3 布面油画 200×180cm 2005 年

郑岱 光与影 布面油画 114×146cm 2017 年

马元 一切水 装置 玄武岩、水 直径100cm 厚5.8cm 2017 年

王海燕 瓶花No.7 布面油画 100×80cm 2018 年

祁峰 观自在云——2009 年7 月22 日农历六月初一夜间 强阵雨 纸本色粉 100×100cm 2009 年

表现的形状,好像一个观察和创作方法,以艺术的方式去表达对世界的看法。简而言之,表现就是一种方法论。它区别于具象再现和抽象形式,属世又不属世,远望世界又回视内心。古人有言:“外师造化,中得心源。”由此发展出写意的笔墨传统,但在古今之变的现代转型中,需要特别处理写意与表现的关系问题,也是中国与世界的关系问题。应该从世界看中国,而不是从中国看世界,这是出于对更高文明秩序的尊重,也是对“艺术的终结”问题的另一种处境化思考。

表现是一座桥梁,从造化走向心灵,从艺术走向观念,从心理学转向社会学,又从中国进入世界,从文化仰望文明。唯其如此,表现的中国形状和天美形状不会成为多元中的碎片,而是使得表现的形状更为丰盛。