古北岳“寻古”

2019-03-07董立龙摄影段志娟

文 / 董立龙 摄影 / 段志娟

2018年6月,《古北岳前世今生——补遗集》出版。这是邯郸学院退休副教授段峰云进行古北岳研究的第二本著作。

提起北岳,大多数人会想到山西恒山。然而很多人不知道,350多年前的北岳恒山就在河北。

这段被掩埋的历史,引发了很多专家、学者的关注。他们或者从史籍中去考证,或者到实地去踏访……从上世纪80年代至今,在他们的不断求证之下,“古北岳在河北”已经成为共识。

而85岁的段峰云,是这些“寻古”者中最年长的。他26万字的新作,带领人们重新走进历史深处。

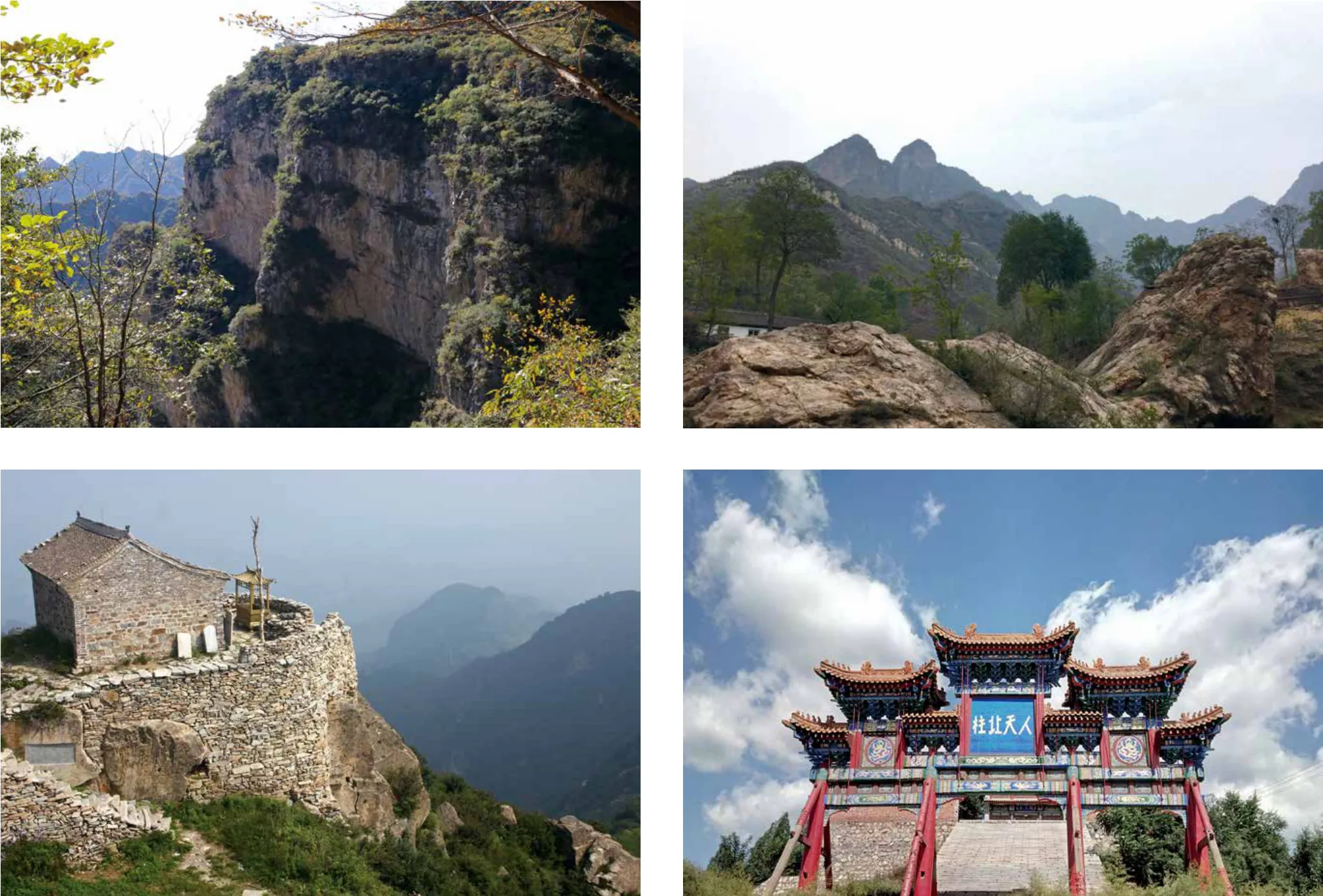

一座淡出人们记忆的名山

“我从小生长在神仙山脚下,却不知道那儿就是古北岳!”12月23日上午,邯郸学院退休副教授段峰云,忆起了自己和古北岳的情缘。

他出生在阜平县的井儿沟村,二十四五岁才离开家乡外出求学。然而,直到76岁,他才知道家乡那默默无闻的山峰,竟然是大名鼎鼎的古北岳。

2009年7月初的一天,段峰云受河北大学退休教授董相岩邀请,前往保定商讨一次考察之旅——考察历代帝王派人前往古北岳进行祭祀的路线。

2009年,段峰云(右图右一)受河北大学退休教授董相岩邀请,赴保定考察历代帝王派人前往古北岳进行祭祀的路线。

听完情况介绍后,段峰云既兴奋又惊讶:“我只知道神仙山、大茂山,还从未听说过古北岳这个名字!”从那时起,这位经济学副教授,在退休多年之后跨界开启了一项新课题。

他发现,不仅是生活在当下的自己,即便在宋朝,也有人记载“天下之岳五,独北之常方,人自为大茂山,而岳名不著”。

做如此记载的北宋政治家韩琦,当时正在定州任职。其辖下的曲阳,至今仍有一座巍峨的北岳庙。而“曲阳西北一百四十里”的古北岳恒山,正是宋辽对峙的前线。

段峰云还发现,关于古北岳,除了恒山这个正名之外,竟然还有过很多别名。这座山,位于阜平、涞源、唐县三县交界之处,阜平人多称之为神仙山,唐县人则多称之为大茂山。

而且这样的民间称谓自古就有。北宋学者李昉等奉敕编纂的《太平御览》中说:“北岳恒山,一名大茂山,与辽分界。”清朝编纂的《畿辅通志》中说:“神仙山,大茂山别名……相传有神仙对弈于上故名。”

段峰云一边向史籍中考证,一边实地踏访。他发现了古北岳的很多特点,其中,古人诗中“古树侵云密,飞泉界道流”的良好生态景观今日犹在,他认为,这也许就是恒山之所以为民间所称大茂山的由来。

而至于“神仙山”一名,上述传说之外,还有另外一些支撑:古北岳不到200平方公里的范围内,有可进人的天然洞穴上百处。其中,金龙洞、龙凤洞等长达几百米。余者中,十几米长的洞穴占据了多数,这些宽敞的洞穴和旁边的溪水,为人类生存提供了必备条件。

而石刻和史籍资料则显示,石厚寺香檀峪那十个山洞,曾经是道教名人修行的场所。长桑君、茅盈、于吉、张果、陈希夷、张三丰等道教名人都曾经选择在这些洞窟中修行。

事实上,五岳本身,在地理概念上是对五大名山的总称;在文化视野中,则是古代民间山神崇拜、五行观念和帝王巡狩封禅相结合的产物,其后来为道教所继承,被视为道教名山。

五岳曾是封建帝王仰天功之巍巍而封禅祭祀的地方,更是封建帝王受命于天、定鼎中原的象征。因此,古北岳的别名不仅来自于民间,也来自于官方。

恒山之“恒”,古人取名也常用。但皇帝叫了这个名字,恒山只好被迫改名了。汉代有位皇帝叫刘恒,唐代有位皇帝叫李恒,宋代有位皇帝叫赵恒……于是,恒山不得不三次改名常山。

“即便在汉唐这样的盛世,称呼恒山也为皇帝所忌讳,那么对平民来说可能就意味着危险,所以,智慧的选择就是不叫它恒山。”段峰云分析,这可能是恒山淡出人们记忆的一个重要因素。

让恒山彻底走出河北人视野的,还在于北岳移祀。

1660年,22岁的顺治,刚刚入主中原不久,就在朝臣的上奏中御批“移祀北岳于浑源”。从此,北岳彻底离开了河北人的视野。

一场持续一百多年的争议

《大唐开元礼》之《吉礼》载:“祭五岳四镇,诸岳镇每年一祭,各以五郊迎气日祭之,东岳岱山祭于兖州界,东镇沂山祭于沂州界;南岳衡山祭于衡州界,南镇会稽山祭于越州界;中岳嵩山祭于河南府;西岳华山祭于华州界,西镇吴山祭于陇州界;北岳恒山祭于定州界,北镇医无闾山祭于营州界。”

当时,北岳恒山一带归定州管辖,所以祭祀地点在定州市曲阳县境内,并且一直持续到明朝中后期。但某一天,“挑战者”来了。

1493年,明孝宗弘治收到了一份奏折。兵部尚书马文升以“请厘正祀典疏”为题,要求改祀北岳于山西浑源。

马文升,曾任山西巡抚。他提出移祀的理由为:北岳恒山原本在浑源,是因五代失山于辽,宋未能收回而只得移祀于曲阳。同时,他还搬出了《大明一统志》和州志中的记载来证明,并提及浑源存在始自唐代的道教北岳宫观以及明洪武初年重修该庙(观)的碑文等为证。另外还认为,明朝迁都北京后,到京南的曲阳祭祀北岳,方位不符。

明孝宗没有直接批复,而是转交给了礼部复议。主事的礼部侍郎倪岳,继承了前人提出的“岳不随都”之说,首先驳斥了州志中描述的舜帝祭祀故事等传说,然后主要依据《禹贡》等传世经典及其注疏据理对宋代移祀之说予以反驳。这份否决意见,得到了弘治帝的批准。

后人研究的视野中,对于马文升的“文本证据”《大明一统志》和州志,又有了新的发现。段峰云认为,因为官方志书编纂程序都是由下而上,也即地方志书先行编纂,上交朝廷后再统一总纂,这就导致了一些未经考证的地方志说法进入了国家志书。

据他介绍,比如《大明一统志》是在《寰宇通志》基础上编写的,而《寰宇通志》中则充满矛盾,其卷四中说:“恒山,在曲阳西北百四十里……贞观年间,忽有飞石坠于县西北,因建祠焉。自是祠望祭而之。盖祀典五岳之一。”而卷八十一却说:“恒山在浑源州南二十里,北岳也,其山南乃上曲阳之境。舜帝十一月北巡狩至恒山,即此。”

事实上,“浑源恒山说”在马文升上疏前,于当地民间已经流传很久。研究者分析认为,在其背后,有着三种力量的推动。

其一,与僧道有很大关系。 段峰云介绍,浑源恒山“在五代、北宋时期战争影响较小,山上多庙宇寺观,僧侣、道人称‘玄武山’‘玄武峰’‘玄岳’‘紫岳’。其中有些原在北岳恒山的寺观,因战乱迁徙到此,甚至佛、道人士自称恒山某某寺、观,为民间附会提供了可能。”

清朝光绪年间成书的《山西通志》则直接分析道:“是在元时惟黄冠缁流(即僧道人士),彼此夸耀,士大夫不援为故实也。明人则直呼恒山矣。”

其二,为浑源的地方政客、文人。段峰云查阅发现,自明清之际,多部浑源地方志中增添了对北岳恒山的记载。

其三,来自大同地方军事力量的支持。在明代边防中,大同是九边重镇之一,在遭受连年侵扰、战事不利的情况下,大同地方军事将领向北岳恒山神祈求保护的愿望十分强烈,因此他们不断参与浑源恒山的形象塑造活动。

弘治十四年,宣化、大同两地马瘟流行,马匹大量损失,边防吃紧,明廷派大同地方将领诣浑源恒山祈祷获应。很快,马文升二次建议改祀北岳。虽然再次遭遇皇帝否决,但改祀之事,却在自1493年起的167年间,先后被发起六次。即便朝代更替,这种主张依旧。1660年,刑科都给事中粘本盛再次上疏,旧事重提。

研究者分析,之所以会如此,是因为对边疆政治集团(如秦、北魏、清等朝)来说,入主中原建立王朝后需要追求正统性,于是在各种文化政治改革中,其都城的王朝地理性质要重新诠释,在现实地理格局中,甚至要调整都城与九州、岳域的关系。

而粘本盛奏折中提到的“我朝统一华夏,版图益越前代,不祀浑源而祀曲阳,似为未协”,一语击中了一个新王朝急于塑造自身正统地位的深层心理需求。于是,顺治帝批示:“准奏。”

一份值得挖掘的文化遗产

2009年1月,国家住建部、国家文物局等部门,再次就“五岳联合申遗”举行专家论证会。会上,有专家指出,应将河北境内的古北岳纳入五岳联合申遗范畴,否则五岳的历史文化将不完整。

当年6月13日,省政府在曲阳县举行了古北岳申报世界自然与文化遗产启动仪式。至此,古北岳终于回归官方语境。

而在此前,为证明大茂山就是古北岳恒山,从学界到民间,已经进行了几十年的艰苦求证。

石家庄市社科院研究员梁勇是从1980年开始关注古北岳的。他先后发表了《曲阳北岳庙与北岳恒山》《恒岳考》《寻找古北岳》等文章,并得到了侯仁之等历史地理学界前辈的肯定。

保定市、曲阳县、阜平县的研究者们,也对古北岳做了研究。曲阳县研究者王丽敏等先后出版了《曲阳北岳庙》《北岳恒山探源》以及《北岳庙碑刻选注》等专著。

而事实上,自改祀以来,学界对于古北岳的研究就一直延续。清代改祀之初,著名思想家顾炎武、考据学代表人物阎若璩、史学家钱大昕、地理学家胡渭等便纷纷从不同角度,著文论证恒山在曲阳,北岳之祭亦应在曲阳。

其中,曾遍游冀、鲁、晋、陕、豫诸省的顾炎武对此事尤为关注,先后到达曲阳和浑源,将所见所闻加以研究考证,写成《北岳辨》一文。后来这篇文字被刻成了石碑,而今正矗立在曲阳北岳庙中,并成为后世研究者的重要依据。

近代以来,苏莘、井上以智为等研究者也曾予以关注。历史地理学家谭其骧在其1982年出版的《中国历史地图集》中,自秦汉起便将北岳标注于曲阳境内。

基于这些研究,“古北岳恒山在河北”已成学界共识。在这些研究成果中,关于北岳的祭祀地点,并非只发生了一次改变。研究者认为,今天曲阳那座恢宏的古北岳庙,只是当年祭祀古北岳的地点之一。

段峰云介绍,北岳庙也有上庙、下庙之分。其中的上庙,在今天阜平县台峪乡路途村北的千亩台上。他记忆中的那座上庙,为传说中的舜帝“敕赐”而建,唐代以后因北岳神被唐玄宗封为安王而称作安王庙。庙宇坐北朝南,共有三个院落,庙前是一片空旷平地,立有两座高高的砖塔。

庙宇所在的千亩台,是一处大自然的神奇创造。这片台地,占地面积千亩有余,地面平阔,土壤肥沃,北面为高山峻岭,东南西三面低山环绕。台地北靠神仙山之官印崖,台峪河和井沟河分别从东西两侧流过,台地和河流之间形成峭壁。

那么,北岳祭祀是什么时候从上庙移到下庙的呢?研究者牛敬飞认为,五代时,在边境战争压力下,作为国家祭祀北岳地点的北岳庙(祠)曾从大茂山下移到曲阳城范围内。

他注意到,沈括在《梦溪笔谈》中提到:“北岳常山,今谓之大茂山者是也,半属契丹,以大茂山分脊为界,岳祠旧在山下,石晋之后稍迁近里,今其地谓之神棚,今祠乃在曲阳祠,北有望岳亭,新晴气清则望见大茂。”

而南宋初年名相吕颐浩在《忠穆集》中的记载印证了这一说法:“惟北岳在大茂山,山大半陷敌境,移庙于中山府曲阳县,县在中山府北七十里,封安天元圣帝。”

昔日的上庙安王庙在明清复建后,曾一度为阜平县子毅中学所占。而下庙曲阳北岳庙,则依旧保持着巍峨壮观。

“五岳联合申遗”首提至今,已历十余载,目前尚无下文。但在段峰云看来,挖掘、保护、利用古北岳文化的步伐不能停滞。

“我写古北岳恒山,重点不是写山水。”段峰云说,曲阳、唐县、阜平、涞源和灵丘、浑源,这些地望相接、山水相连的地方,不必纠结于你先我后,可以联手将北岳文化发扬光大。