一株蓝莓灰霉病病原菌的分离与鉴定

2019-02-27凌丹燕陈振华汤腾跃郭卫东

方 茜, 宗 宇, 凌丹燕, 陈振华, 汤腾跃, 路 梅, 郭卫东

(1.浙江师范大学 化学与生命科学学院,浙江 金华 321004;2.金华市农业科学研究院,浙江 金华 321000;3.浙江省丽水市景宁县农业局,浙江 丽水 323500;4.金华市婺城区雅畈镇人民政府,浙江 金华 321000)

我国蓝莓栽培起步晚,发展迅速.从20世纪80年代开始引种栽培蓝莓至今,已经形成了东北地区、山东半岛、长江中下游和云贵高原等几个蓝莓主要产区[1],长江中下游地区尤以浙江省和江西省的栽培面积较大.‘夏普蓝’(Sharpblue)是浙江省蓝莓的主栽品种之一,属于南高丛蓝莓品种群,具有花期晚、长势旺盛、结果性能优良和早熟等优点[2-3].2014—2015年,浙江省金华市蓝莓发生严重病害,该病害初期危害蓝莓花序,造成花序腐烂枯萎.病原侵染果实后,果实出现褐色凹陷,逐渐腐烂干瘪,最终造成落果,症状与戴启东等[4]报道的蓝莓灰霉病相似.经田间初步调查发现,蓝莓栽培品种发病情况较为普遍,其中‘夏普蓝’最易受病害侵染,植株发病率高达46%.该病害严重影响了蓝莓果实品质和产量,给蓝莓种植企业和种植户造成了重大经济损失,但该病害是否为蓝莓灰霉病尚待确认,引起该病害的病原菌尚不清楚.

能够引起蓝莓灰霉病的病原菌类型较为广泛,其中葡萄孢属(Botrytis)真菌是报道最多的一类致病菌.葡萄孢属真菌可以侵染葡萄、番茄、辣椒、茄子等多种重要的经济作物,引起灰霉病、叶疫病、茎腐病等病害[5-6].Smith[7]发现葡萄孢属真菌可以引起南高丛蓝莓(Vacciniumcorymbosum)花序枯萎病,Austin[8]研究表明,美国东南部蓝莓主产区由于花序遭受葡萄孢属真菌侵染导致严重减产.随着蓝莓在我国种植面积的不断增加和种植年限的增长,蓝莓灰霉病对我国蓝莓产业的影响日益凸显.戴启东等[4]最早在国内鉴定了蓝莓灰霉病的病原菌为灰葡萄孢菌(B.cinerea),该病原菌能够侵染蓝莓叶片、果柄和果实等部位,初期多从叶尖形成“V”形病斑,逐渐向叶内扩展,形成灰褐色病斑,后期病斑上着生灰色霉层,被感染的果实软化腐烂,风干后,果实干瘪、僵硬.在设施栽培条件下该病发生严重,但因其引起的症状类似冻害损伤而被忽视,造成大面积减产,因此亟需对浙江金华及周边地区蓝莓种植园中出现的疑似灰霉病进行确定,并分离和鉴定其致病菌.

为确定该蓝莓病害并分离和鉴定其致病菌,采集‘夏普蓝’病样材料,通过病原菌分离、致病性检测、形态观察和rDNA-ITS序列分析相结合的方法进行了病原菌的分离和鉴定,以期为蓝莓灰霉病和相关病害防治提供参考.

1 材料与方法

1.1 病害调查和样品采集

2014年3月—2015年3月期间,对浙江省金华市雅畈镇蓝莓种植基地进行灰霉病发生和危害情况调查.对典型的感病花序和果实进行症状记录并拍照,采集染病植株的花序和果实等病样共50份.

1.2 病样的分离和纯化

采集‘夏普蓝’花序上带霉层的花萼及果实上水渍状果肉,通过组织分离法和单孢分离法对病原菌进行分离纯化[9].用自来水冲洗感病材料上的泥沙,在病健交界处切取边长2 mm的方形组织,使用75%乙醇消毒后再用无菌水洗去残余的乙醇.将病原菌株接种到PDA培养基,放入恒温培养箱进行培养,培养条件设置为:20 ℃,16 h光照/8 h黑暗.每隔4 d观察菌落生长状态、产孢情况等特征.在PDA斜面培养基上培养纯化后的菌株,3 d后放置4 ℃保存.

1.3 病原菌的致病性检测

通过验证柯赫氏法则的方法进行病原菌的致病性检测[9].以‘夏普蓝’的健康且规格一致的果实和叶片为试材,先用75%酒精表面消毒,再用无菌水清洗3次,晾干后备用.用无菌的打孔器在纯化培养5 d的病原菌平板上打孔,制作直径为5 mm的菌饼.用无菌的3号昆虫针在表面消毒过的试材表面针刺“+”形(直径5 mm,深度0.5 mm).每个试材针刺一个“+”形,在其上接种1个菌饼,8个重复;设空白PDA培养基接种作为对照.在光照培养箱中20 ℃下保湿培养,光照条件为每天16 h光照/8 h黑暗.逐天观察发病情况,选取发病症状典型的试材,进行病原菌的再分离与鉴定.

1.4 病原菌形态特征观察

将病原菌菌株纯化后接种到PDA平板上,置于20 ℃生化培养箱,光照条件为16 h光照/8 h黑暗,培养7 d.在光学显微镜下观察菌株菌丝和孢子形态等特征,进行病原菌的形态学鉴定.

1.5 病原菌rDNA-ITS的扩增和序列分析[10]

收集培养5 d的病原菌菌丝,采用改良的CTAB法提取其基因组DNA.以基因组DNA为模板,ITS1/ITS4为引物(见表1),进行PCR扩增.反应体系和扩增条件参照文献[10]方法.PCR产物用1%琼脂糖凝胶电泳检测后,送英潍捷基(上海)贸易有限公司测序.

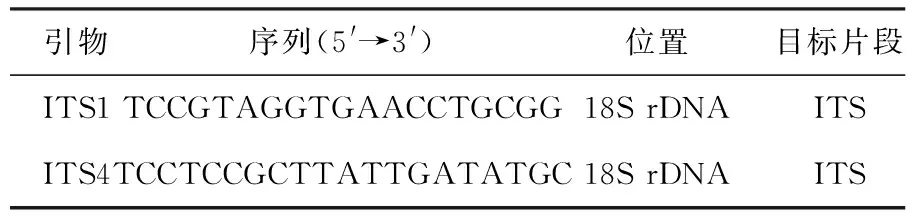

表1 本研究中所用的ITS1和ITS4引物序列[11]

将扩增得到的rDNA-ITS序列与GenBank核酸数据库中已经登录的序列进行比对分析后,采用MAGA 7软件[12]构建病原菌物种树.

2 结果与分析

2.1 田间病害症状观察

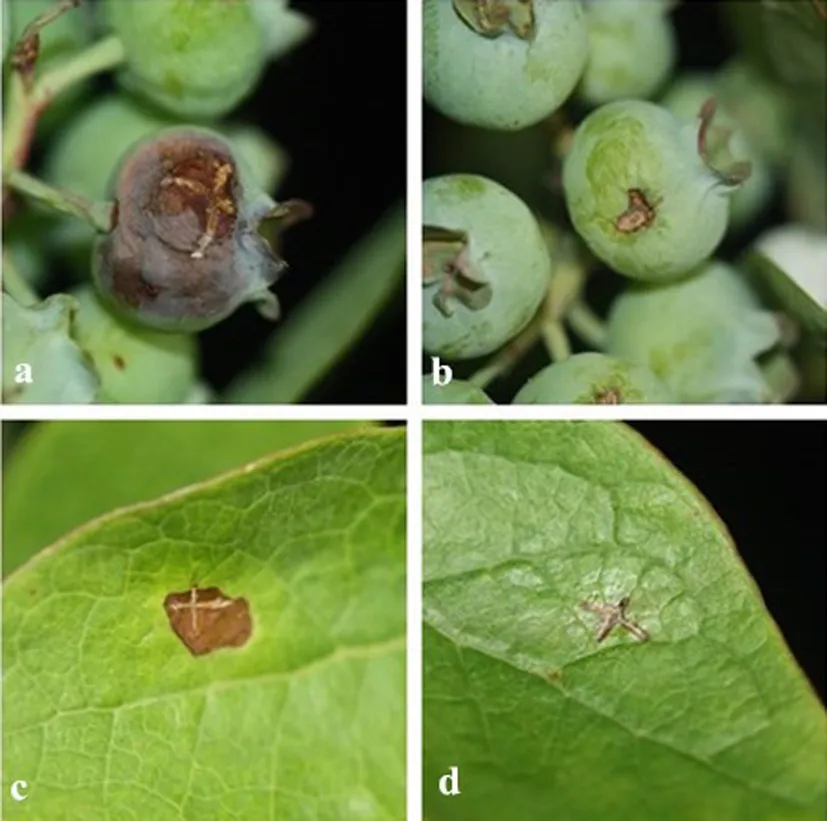

2014年3月上旬,在蓝莓种植基地发现‘夏普蓝’受害花序.被侵染花瓣呈褐色、干枯;部分花序表层已产生粉色网状霉层(见图1 a),霉层内含有大量的分生孢子.同年4月下旬,‘夏普蓝’果实出现被侵染的症状.受害果实组织先呈水渍状,接着出现软化腐烂,最终干枯皱缩(见图1 b~1e).对蓝莓果实的品质和产量造成严重影响.与其他蓝莓品种相比,‘夏普蓝’花萼宿存,不容易脱落;坐果后果萼较直立,萼洼较深,空间狭小,更容易受到灰霉病菌的侵染.

a:染病花序1;b:染病花序2;c:病原菌入侵果实;d:果实软化腐烂;e:受侵染果实;f:健康果实

2.2 病原菌致病性检测

从发病果实病原交界处分离得到疑似病原菌菌株8株,分别命名为X1-1,X1-2,X1-3,X1-4,和X2-1,X2-2,X2-3,X2-4.将疑似菌株分别进行柯赫氏法则验证.实验结果显示,菌株X1-1回接健康试材5 d后,在接种的果实处组织出现软化腐烂现象,叶片处出现褐色病斑,均与自然发病症状相同;而对照组中未观察到相似的发病症状.从发病处组织中进行病原物的再分离,新得菌株与接种菌株在PDA固体培养基上的培养性状一致,表明菌株X1-1是引起蓝莓灰霉病的病原菌.

2.3 病原菌形态学鉴定

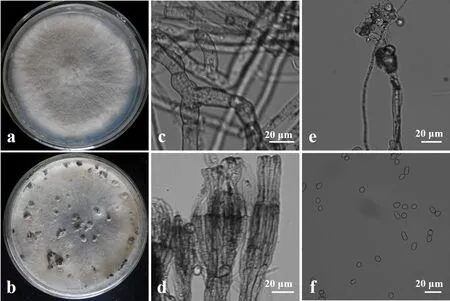

在PDA固体培养基上培养菌株X1-1,一开始菌丝为白色绒状;培养7 d后,菌丝布满直径为9 cm的培养皿.随后菌丝颜色逐渐变深,呈灰褐色;气生菌丝生长旺盛,呈丝绒状(见图3 a).10 d后,菌丝间开始出现大量黑色颗粒;15 d开始形成大量不规则的散生黑色菌核,菌核直径为2~6 mm(见图3 b).在光学显微镜下观察发现,菌株X1-1的分生孢子梗淡褐色,丛生,大小为(150~300)μm×(10~15)μm,呈直立或稍弯曲状态,具隔膜(见图3c);顶端有末端膨大的分枝(见图3d),分枝的小梗上聚生众多淡褐色卵圆形分生孢子,大小为(10~15)μm×(6~9)μm(见图3e~3f).

a:菌株接种果实;b:对照组果实;c:菌株接种叶片;d:对照组叶片

a:菌丝;b:菌核;c:菌丝膨大(400×);d:丛生分生孢子梗(400×);e:分生孢子梗着生分生孢子(400×);f:分生孢子(400×)

2.4 致病菌rDNA-ITS序列分析

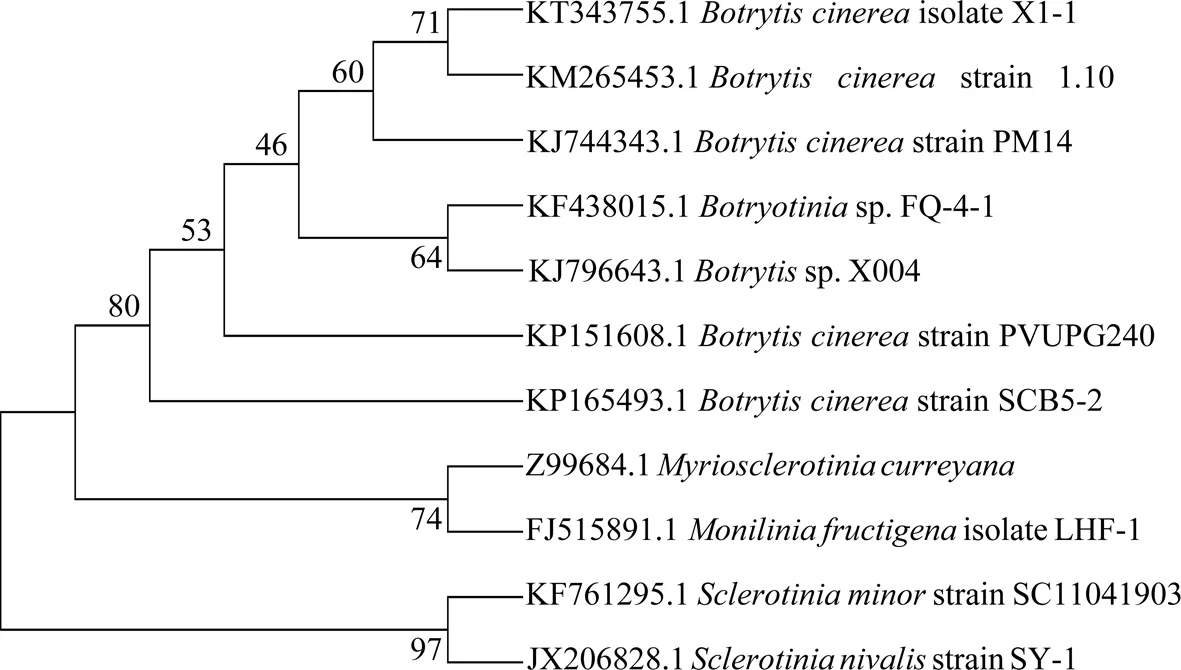

病原菌X1-1的核糖体rDNA-ITS PCR反应得到大小约500 bp的扩增片段.该片段经生物公司测序后,在GenBank中进行同源序列比对.比对结果表明,菌株X1-1(NCBI序列号:KT343755)与灰葡萄孢菌B.cinerea(NCBI序列号:KM265453,KJ744343)的序列相似度为100%.结合菌丝和分生孢子的形态观察结果,蓝莓灰霉病病原菌X1-1可鉴定为灰葡萄孢菌(B.cinerea),属于丝孢纲(Hyphomycetes)、丛梗孢目(Miniliales)、丛梗孢科(Moniliaceae)、葡萄孢属(Botrytis)真菌.

3 讨 论

通过形态观察、核糖体DNA内转录间隔区(rDNA-ITS)序列分析和柯赫氏法则验证等方法,对引起蓝莓品种‘夏普蓝’灰霉病的病原菌进行了鉴定,确认引起‘夏普蓝’灰霉病的病原菌为灰葡萄孢菌(B.cinerea).灰葡萄孢菌是植物重要的病原真菌之一,主要引起葡萄等果树和菜蔬的灰霉病[5,13].据报道,灰葡萄孢菌目前已成为导致北美蓝莓经济价值损失严重的病害之一,尤其在加拿大新不伦瑞克省及缅因州等沿海地区,长期的潮湿环境导致蓝莓灰霉病发病率极高[7].灰葡萄孢菌初期侵染发生在开花时期,通过柱头部位侵入,潜伏在坏死组织,晚期在适当温度及湿度下恢复生长,侵入果实及叶片等部位[14].

图4 基于rDNA-ITS序列的灰葡萄孢菌及相似属真菌的系统发育树

灰葡萄孢菌的传统形态学鉴定主要从菌核和分生孢子形态、分生孢子梗分枝特点等方面.但Cotoras等[15]研究认为,不同培养情况下灰葡萄孢菌菌落形态具有较高的变异性,仅从传统形态进行菌种的鉴定存在诸多不确定性.真菌种内菌株间rDNA-ITS序列高度保守,弥补了传统形态学的不足,被广泛应用于真菌病原鉴定,但在蓝莓病原菌鉴定方面罕见报道.Kwon等[16]运用rDNA-ITS首次对蓝莓采后灰霉病病原菌进行了鉴定,为蓝莓相关研究奠定了基础.但利用rDNA-ITS序列相似度判断真菌种类时会出现不同种间甚至不同属间存在较高的序列相似度,难以区别病原菌种类的情况.例如,Zhang等[17]在研究蚕豆褐斑病时分离得到疑似葡萄孢菌属真菌病原菌,经序列比对分析发现,虽然该分离菌的rDNA-ITS与B.cinerea的相似性为100%,但其菌核呈环状分布于PDA培养基,不同于后者的散状分布;经后续深入研究发现,该分离菌为新种B.fabiopsis.本研究分离株X1-1的rDNA-ITS序列与菌株B.cinerea,Botryotiniafuckeliana等的序列相似度均为100%.在形态观察时发现,除B.cinerea外,其余菌株与病原菌X1-1均存在明显形态差异.因此,传统形态学观察和分子技术研究结果相结合,确认菌株X1-1为灰葡萄孢菌.单独利用形态学或者ITS序列分析均不能有效区分葡萄孢属中的部分种,只有2种方法结合才能确保鉴定结果的准确性.

迄今为止,国内仅有少数几例蓝莓灰霉病病原菌分离和鉴定的报道.Saito等[18]研究发现,引起北美蓝莓灰霉病的病原菌为B.pseudocinerea,与本研究、戴启东等[4]、Kwon等[16]报道确定的病原菌为B.cinerea不一致.葡萄孢属的其他种如B.caroliniana,B.fabiopsis和B.galanthin等[19]也能够引起植物灰霉病,但以上病原菌能否引起蓝莓灰霉病尚不清楚,在后续研究中需要在蓝莓上回接能够导致灰霉病的其他菌种,从而进一步掌握蓝莓灰霉病的发生规律及防治方法.

蓝莓果实主要用于鲜食,采用化学药剂防治灰霉病不符合果品绿色生产规范,且可能造成果实农药残留[20].因此,生产上应该从提高栽培管理技术、筛选抗病品种和生物防治等多方面进行蓝莓灰霉病的综合防治[1,4,20].栽培过程中要及时清理防病植株病残体,设施栽培条件下要控制环境湿度.虽然目前尚未发现对灰霉病完全免疫的蓝莓品种,但‘奥尼尔’等品种具有一定的抗病能力[21].灰霉病的生物防治可选用具有不易被人体吸收、无任何潜在过敏性和安全高效等特点的拮抗菌或真菌次生代谢物[20,22-23].已有枯草芽孢菌(Bacillussubtilis)和假丝酵母(Candidaguilliermondii)[23]等作为拮抗菌抑制灰葡萄孢菌生长的报道.此外,周福慧等[20]研究表明,纳他霉素和维生素C复配可以用于蓝莓灰霉病防治.但拮抗菌和次生代谢物目前仅有蓝莓采后贮藏的抑菌研究,尚未见到田间栽培使用报道.这2类生物防治剂可以减少甚至替代化学抑菌剂,在蓝莓灰霉病和其他真菌性病害防治中具有良好的应用前景.