四川盆地中二叠统沉积相模式及有利储集体分布

2019-02-21胡明毅刘满仓

黎 荣,胡明毅,杨 威,刘满仓

(1.长江大学 沉积盆地研究中心,湖北 武汉 430100; 2.长江大学 油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北 武汉 430100;3.非常规油气湖北省协同创新中心,湖北 武汉 430100; 4.中国石油 勘探开发研究院,北京 100083)

中二叠统栖霞组和茅口组是四川盆地重要的天然气产气层,经过60多年的勘探研究,迄今已发现多个气藏,奠定了西南地区天然气勘探建设的基础[1-3]。近几年来随着勘探的不断深入,在川西北和川中地区中二叠统栖霞组和茅口组白云岩中获得高产气流,如双探1井、双探3井、磨溪108井、磨溪39井、磨溪42井和高石18井等,展示了中二叠统海相碳酸盐岩天然气的巨大勘探前景。前人对中二叠统沉积相和储层做过大量的研究工作,并取得了丰硕的成果[1-17]。但是前人对四川盆地中二叠统栖霞组和茅口组的沉积相模式存在较大分歧,归纳起来有以下三种观点:① 四川盆地中二叠统为缓坡沉积;② 四川盆地中二叠统为台地沉积,有学者认为是开阔台地沉积,也有学者认为是镶边台地沉积;③ 四川盆地中二叠统为兼具台地边缘的缓坡型碳酸盐岩台地。此外,前人对中二叠统储集体纵向和平面分布规律的研究也过于宏观。为了解决上述问题,笔者根据露头、岩心和测录井资料综合分析以及岩石学特征、沉积构造和生物化石等相标志分析,系统地研究了四川盆地中二叠统的沉积相模式展布和演化规律,认为四川盆地中二叠统以碳酸盐岩镶边台地为主,但内部存在分异,局部发育浅水开阔台地、较深水开阔台地以及台洼沉积。在沉积相模式演化的基础之上,预测了中二叠统天然气勘探有利储集体的分布,为四川盆地中二叠统下一步天然气的勘探指明方向。

1 区域地质概况

四川盆地位于四川省龙门山断裂以东及重庆市境内,四周由高山围绕,北为米仓山、大巴山,南为大凉山、娄山,西为龙门山、邛崃山,东以齐岳山为界[15]。二叠系沉积前,四川盆地晚加里东期的构造主要以纵向隆升为主,形成了大隆大坳的格局,依次为川西南古隆起、川北-蜀南低隆起和川东低洼,沉积总体表现为西南高北东低的特点。海西早期即东吴运动早期,四川盆地区域大规模抬升古隆起遭“削平”,形成“准平原化”。在此基础上广泛的海侵沉积了梁山组、栖霞组和茅口组,分别超覆在石炭系、泥盆系、志留系、奥陶系、寒武系或者更老的地层之上,寒武系残余地层主要分布于川西北,石炭系残余地层主要分布于四川盆地东部(图1a)。东吴运动中期即峨眉地幔柱活动时期,“准平原化”的构造格局受到影响,发生了差异隆升,导致二叠系沉积具有“高能浅水”和“低能深水”的沉积分区[17-21](图1b)。东吴构造运动晚期即海西晚期,基底整体抬升,茅口组遭受不同程度剥蚀,之后沉积了上二叠统吴家坪组煤系地层[3,15]。

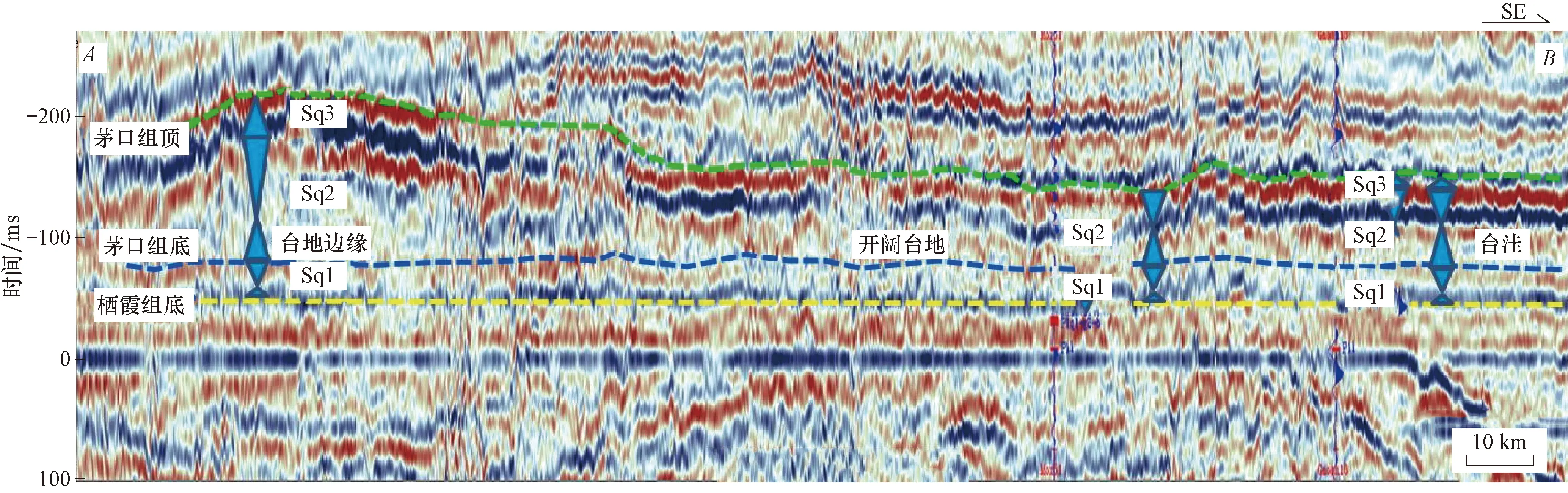

中二叠统自下而上为梁山组、栖霞组和茅口组。四川盆地中二叠统总体为一套碳酸盐岩夹少量硅质岩和泥页岩的海相沉积。自下而上,其中梁山组沉积厚度较薄,为一套煤系地层;栖霞组分为栖一段和栖二段;茅口组可分为茅一段、茅二段、茅三段和茅四段[21]。中二叠统底部梁山组煤系地层与下伏界面(东吴运动早期抬升剥蚀程度不同,接触界面不同)呈不整合接触,为Ⅰ型层序界面;栖霞组与梁山组之间为连续沉积;栖霞组和茅口组之间为岩性岩相转化界面,属Ⅱ型层序界面,茅三段和茅四段之间也是岩性-岩相转换界面,属Ⅱ型层序界面。茅口组与上覆地层吴家坪组呈不整合接触,为Ⅰ型层序界面。综合层序界面识别标志,以及典型地震反射剖面与测井曲线的识别标志,将研究区中二叠统梁山组和栖霞组划分为一个完整的三级层序Sq1;茅口组分为两个完整的三级层序,其中茅一段、茅二段和茅三段为一个完整的三级层序Sq2,茅四段为一个完整的三级层序Sq3(图1c)。由于东吴运动抬升剥蚀,研究区大部分遭受剥蚀,中二叠世梁山期开始海侵接受沉积,因此梁山组构成Sq1低位体系域(LST),栖霞初期相对海平面进一步上升,发育海侵体系域沉积(TST),栖霞中晚期相对海平面下降,发育高位体系域沉积(HST)。四川盆地茅口组整体处于碳酸盐岩台地内部,同时海平面下降幅度较小,因此在茅口组不发育低位体系域(LST),Sq2,Sq3主要由海侵体系域(TST)和高位体系域(HST)组成。据此建立了四川盆地中二叠统三级层序地层格架(图1c)。Sq1时期,川西海侵域薄高位域厚,川中和川东北海侵域厚高位域薄;Sq2时期,川西海侵域薄高位域厚,川中和川东北海侵域厚高位域薄;Sq3时期,由于地层整体抬升,Sq3局部发育。

图1 四川盆地中二叠统地质概况Fig.1 Geological overview of the Middle Permian in Sichuan Basina.四川盆地二叠系沉积前古地貌;b.四川盆地中二叠世峨眉地幔柱影响下古地貌(据文献[17],修改);c.四川盆地中二叠统综合柱状图

2 沉积相展布及演化

2.1 沉积相类型及其特征

本文以露头剖面和岩心精细观察为基础,通过岩石学特征、沉积构造和生物化石等相标志分析,认为四川盆地中二叠统总体为镶边碳酸盐岩台地沉积体系,但其内部存在分异,根据其水动力条件及沉积特征,可分为3个相带。

2.1.1 台地边缘相

台地边缘相主要发育在川西北地区的栖二段、茅二a亚段和茅三段,也就是Sq1和Sq2的高位域。该相带是被波浪和潮汐作用强烈改造的高能地带。由于水体能量大,海水通畅,有充足的阳光和养分,大量生物生长繁盛,可见绿藻、棘皮、有孔虫与介壳等生屑,沉积物主要由颗粒灰岩与具残余颗粒结构晶粒白云岩等组成。台地边缘相可分为台缘滩和滩间海亚相。台缘滩亚相位于浪基面之上的浅水高能地带,以亮晶生屑/砂屑灰岩和晶粒白云岩为主(图2a,b,f,k,l)。主要分布于栖霞组和茅口组的高位域;台缘滩亚相在测井曲线上表现为GR为中低值齿化漏斗形特征,电阻率中高值(图3)。而滩间海亚相以泥晶灰岩为主,含少量生屑灰岩,岩性颜色总体较深(图2d);滩间海亚相在测井曲线上表现为GR为中高值指状特征(图3)。在地震剖面上台地边缘相带呈弱振幅、断续、杂乱反射和地层加厚特征(图4)。

2.1.2 开阔台地相

开阔台地相主要发育在四川盆地龙门山以东的大部分区域。该相带位于台地边缘滩相带之后,水体较浅,由于它与广海连通性较好,海水循环畅通,所以其盐度正常,生物繁盛,研究区可见较浅水的富生屑开阔台地和较深水的富泥开阔台地。该相带可分为台内滩亚相和滩间海亚相。台内滩亚相与广海连通性好,盐度正常,也适合于多种生物的生长,该亚相主要由浅灰色中厚层状生屑/砂屑灰岩和颗粒白云岩组成(图2e),主要见于栖二段和茅三段,集中在Sq1和Sq2高位域中上部;台内滩亚相在测井曲线上表现为GR为中低值指状特征(图3)。滩间海亚相是开阔台地相环境中相对深水的低能区域,面积较大。沉积物泥质含量较高,以灰色-深灰色薄-中层状泥晶灰岩为主,发育少量的泥质泥晶灰岩、生屑泥晶灰岩和含泥泥晶灰岩等(图2g),在茅一段到茅三段均较为发育,其中以层序海侵体系域分布广泛;滩间海亚相在测井曲线上表现为GR为中高值指状特征(图3)。在地震剖面上开阔台地相带呈低连续中-弱振幅反射特征(图4)。

图2 四川盆地中二叠统典型沉积相Fig.2 Typical sedimentary facies of the Middle Permian in Sichuan Basina.灰色中-细晶白云岩,晶间溶孔,双探3井,栖霞组,埋深7 457.5 m,铸体薄片(-),台地边缘台缘滩;b.亮晶砂屑生屑灰岩,双探3井,栖霞组,埋深7 448.9 m,(-),球粒和绿藻发育,台地边缘台缘滩;c.硅质岩与灰岩互层,华蓥山阎王沟剖面,栖一段;d.泥晶含泥生物屑灰岩,有孔虫,河12井,茅二b亚段,埋深3 500 m,染色普通薄片(-),台地边缘滩间海;e.颗粒白云岩,磨溪42井,栖霞组,埋深4 651.8 m,(-),开阔台地台内滩;f.豹斑状灰岩,川西北金针村剖面,栖二段;g.泥晶生屑灰岩,双壳,腕足,磨溪108井,栖霞组,埋深4 677.3 m,(-),开阔台地潮下;h.眼球眼皮状灰岩,彭水万足剖面,台洼;i.玄武岩,流纹状构造,枕状构造,卧龙耿达剖面;j.眼球眼皮状灰岩,广元关口剖面,茅一段;k.砂屑灰岩,都江堰高桥剖面,茅二段 上部;l.珊瑚,川西龙门山永庆剖面,茅二段上部

2.1.3 台洼相

该相带水体较深,相对较安静,不受潮汐和波浪的影响,岩性颜色较深,主要由灰黑或深灰黑色泥页岩、硅质岩硅质结核灰岩以及眼球眼皮状灰岩组成(图2c,h,j),在研究区局部区域可见。台洼相在测井曲线上表现为GR总体为高值宽幅齿化箱型特征,电阻率低值(图3)。在地震剖面上台洼相带呈连续强振幅反射特征(图4)。

图3 四川盆地中二叠统不同沉积相测井识别标志Fig.3 Logging identification markers of different sedimentary facies of the Middle Permian in Sichuan Basina.双探2井;b.磨溪39井;c.大天1井

图4 四川盆地中二叠统栖霞组和茅口组层序单元划分及相带变化特征(剖面位置见图1)Fig.4 Division of sequential units and features of facies zone variation of the Middle Permian Qixia and Maokou Formations,Sichuan Basin(see Fig.1 for the profile location)

2.2 沉积相展布及演化

在综合利用露头、岩心和测录井资料综合分析以及岩石学特征、沉积构造和生物化石等相标志,以体系域为单元分别开展栖霞组和茅口组沉积相展布和演化研究。

2.2.1 Sq1-TST时期沉积相特征

该时期海侵域由川东北向川西南超覆,主要发育开阔台地相,川东低洼地区沉积较厚的硅质灰岩(图2c),为较深水开阔台地,川西南受峨眉地幔柱活动影响,相对抬升,水体相对较浅,为浅水开阔台地,台内滩不发育(图5)。在图5a,从绵竹—广安—重庆剖面可见西南高,北东低的特点,分界明显(图5a)。该时期底界面沉积一套相对颜色较深的泥页岩或燧石结核灰岩。

2.2.2 Sq1-HST时期沉积相特征

经过海侵域填平补齐,在高位域时期,受西高东低北洼的古地理背景和水动力条件影响,演化为镶边碳酸盐岩台地,自西向东依次发育台地边缘、开阔台地和深水台洼3个相带。在图5a,从绵竹—广安—重庆剖面可见西南高,北东低的特点,台地边缘主要发育于川西北地区,面向广海,水动力强,营养丰富,有利于滩体的快速生长;台缘滩较发育,地震剖面上台缘滩为中低振幅、断续、杂乱反射特征(图6),主要集中在HST的中上部(图5a),岩性主要为颗粒滩、砂糖状白云岩和豹斑状白云岩(图2f);双探1井—矿山梁—矿2井—三堆镇—西北乡剖面可见白云岩累计厚度为24~76 m(图7)。川中、蜀南和川东发育大面积的开阔台地,台内滩较为发育,地震剖面上可见台内滩为丘状连续强波谷响应特征(图6),主要集中在HST的中上部(图5a),厚度较大,白云石化明显,尤其集中在川中地区,如磨溪42井与广参2井(图7)。川东局部地区如云阳—万县—石柱等地仍然为低洼的台洼沉积,以眼球眼皮状灰岩沉积为主(图2h)。

图5 四川盆地中二叠统连井沉积相带展布及演化(剖面位置见图1)Fig.5 Distribution and evolution of the well-tied sedimentary facies zone in the Middle Permian of Sichuan Basin(see Fig.1 for the profile location)a.梁山组和栖霞组;b.茅口组

2.2.3 Sq2-TST时期沉积相特征

四川盆地中二叠统茅口组早期时期,相对海平面上升,海侵方向主要来自东南方向,此时由于受到大规模的海侵,沉积水体相对较深,为开阔台地沉积和局部深水孤立台凹沉积。但由于峨眉地幔柱活动影响范围向东扩大(图2i),区域上大部分地区为开阔台地沉积,在图5b,剑阁—南充—丰都连井剖面中可见此时开阔台地范围较大,台内滩局部发育,且厚度较薄(图5b,图7)。茅一段或茅二段底部可见少量眼球眼皮状灰岩(图2j),广元关口露头剖面茅一段都可见。

努力塑造“双轴双核”“一环一带”的系统性景观体系。即以图书馆为主景观核心的学校形象景观轴和以行政主楼为副核心的学校绿化景观轴,以主校区环路为中心的特色校园景观环和副校区由东北至西南的自然景观带。

图6 四川盆地中二叠统典型地震相及分布特征(剖面位置见图1)Fig.6 Typical seismic facies of the Middle Permian in Sichuan Basin and its distribution characteristics(see Fig.1 for the profile location)

2.2.4 Sq2-HST时期沉积相特征

该时期是茅口组水体最浅时期,该时期由于相对海平面下降,川西地区以碳酸盐岩台地边缘滩相沉积为主,自西向东一次发育台地边缘、开阔台地和深水台洼3个相带。从剑阁—南充—丰都连井大剖面中可见(图5b),由西南向北东,水体逐渐加深,依次发育台地边缘、开阔台地和深水台洼。平面上台地边缘主要发育于川西北地区,在川西龙门山中段川北永庆剖面已发现大量茅口组生物礁滩(图2k,l)。台缘滩较发育,地震剖面上台缘滩为中-低振幅、断续、杂乱反射特征,发育颗粒滩、晶粒白云岩,白云岩累计厚度为20~70 m,纵向上主要集中在HST的中上部,(图5b,图6,图7)。川中、蜀南和川东发育大面积的开阔台地,台内滩较为发育,白云石化强烈,地震剖面上台内滩滩顶白云岩为中-弱波谷响应特征,中部滩体表现为断续杂乱反射特征,主要集中在川中和蜀南地区HST的中上部,厚度较大,如磨溪42井、南充1井、磨溪39井、广参2井,(图5b,图6,图7)。而在茅口组沉积时期,受东吴运动早期构造拉张,北西向和北东向基底断裂活动,发育系列北西-南东向台内裂陷[18-19],开阔台地台内滩滩体发育主要沿断裂带走向,为北西南东向,而台缘滩滩体主要受局部古隆起和台缘带沉积控制,沿台地边缘生长,所以呈现出台内滩滩体与台缘滩滩体平面上走向垂直的现象。

2.2.5 Sq3-TST时期沉积相特征

该时期沉积相对海平面上升,水体加深,发育一套开阔台地沉积,东南缘局部地区水体较深,为深水台洼沉积。由于受东吴运动的抬升剥蚀影响,与安县—涪陵地震大剖面以及剑阁—南充—丰都连井剖面中可见,川东北部分地区以及川中大部分区域该时期地层被剥蚀,高石梯—磨溪区块该体系域缺失严重(图4,图5b,图7)。

2.2.6 Sq3-HST时期沉积相特征

该时期继承了Sq3海侵时期的沉积模式,川西北地区和川东南地区以开阔台地沉积为主。但是受东吴运动的抬升剥蚀影响,剥蚀范围扩大,覆盖了川东大部分地区以及川中、蜀南、川西北部分区域,关基井、南充1井与阳深2井缺失该体系域(图4,图5b,图7)。

3 沉积相模式演化

二叠系沉积前,四川盆地在受到加里东运动的影响,川西南地区整体抬升,呈现出大隆大坳的构造格局,川西-川中古隆起、川北-蜀南低隆起与川东低洼。海西早期,四川盆地区域大规模抬升的古隆起遭到削平,形成准平原化的格局。之后,峨眉地幔柱活动使之前准平原化的格局受到影响,发生了差异隆升,大邑—宜宾以西地区为地幔柱穹隆状隆起的顶部为Ⅰ区,隆升地貌最高,遂宁—内江地区隆升高度其次为Ⅱ区,川东北地区影响较小为Ⅲ区(图1b)。四川盆地二叠纪发生了大规模的海侵,沉积了栖霞组,栖霞组受峨眉地幔柱影响较大。栖霞组早期以碳酸盐岩台地模式为主,由于海水由东南方向入侵,再结合峨眉地幔柱影响下整体西高东低的古地理背景,川东主要沉积深水富泥的开阔台地,以泥晶灰岩和泥质灰岩为主;川西南地区沉积浅水富生屑开阔台地,雅安和自贡等地发育一定厚度的台内滩。而在栖霞组中晚期,由于继承早期西南高,北东低的沉积特点,海平面下降,海水逐渐向东退去,水体开始变浅,碳酸盐岩生长加速,礁滩生长环境适宜,且逐渐向深水方向延伸,川西北和川中地区逐渐演变为镶边台地模式。广元—雅安一带发育台地边缘沉积,绵阳—绵竹和雅安等地台缘滩较发育,川中大部分地区发育开阔台地,特别是磨溪和高石梯区块发育较厚的台内滩沉积(图6),而水体相对较深的东部演变为孤立台凹模式(图8)。

图7 四川盆地中二叠统层序格架内沉积相平面展布Fig.7 Plane view of sedimentary facies within the sequence framework of the Middle Permian in Sichuan Basina.栖霞组Sq1-TST沉积相;b.栖霞组Sq1-HST沉积相;c.茅口组Sq2-TST沉积相;d.茅口组Sq2-HST沉积相;e.茅口组Sq3-TST沉积相;f.茅口组Sq3-HST沉积相

中二叠世茅口组早期,随着构造拉张运动的加强,整个华南遭受了最大的海侵事件,海侵继承了栖霞组原貌。此时由于受到大规模的海侵,除周边的古陆之外,整个台地几乎全部被海水掩盖,沉积水体相对较深[12]。海侵方向主要来自东南方向,即由黔北和鄂西向西北方向侵入,其次由秦岭地槽经川北侵入,再次则由西向东通过龙门山古岛链侵入[3]。受此影响,四川盆地茅口组早期以碳酸盐岩台地模式为主,受峨眉地幔柱隆升影响范围加大(图1b),开阔台地范围增大,以亮晶生屑灰岩和泥晶生屑灰岩为主,台内滩主要分布在广元、绵阳、雅安、自贡与广安等地。而东南缘和东北缘局部地区发育深水台洼沉积,茅口组中期,海平面开始下降,海水向东南方向退去,碳酸盐岩生长环境得以改善,礁滩生长速度较快,台地边缘礁滩相带开始初见规模,并逐渐向水体较深处迁移。川西北和川中地区演变为镶边台地模式,在广元—雅安一带发育台地边缘沉积,以厚层的生屑灰岩为主。川中大部分地区发育开阔台地,台内滩范围广,厚度大(图6)。而川东缘和南缘局部地区演变为孤立台凹模式,茅口组晚期受东吴运动晚期的影响,地层整体抬升剥蚀,北东-南西方向均受到不同程度的剥蚀,未剥蚀区以碳酸盐岩台地模式为主(图8)。

4 有利储集体分布预测

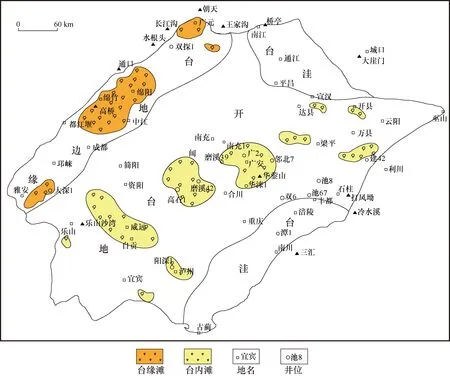

研究区栖霞组和茅口组岩石类型较多,根据各岩石类型物性资料统计分析,晶粒白云岩的孔隙度最高,可高达1.96%;颗粒白云岩次之,为1.36%;豹斑状白云岩为1.12%,亮晶颗粒灰岩最差,为0.94%。对应研究区各沉积亚相主要岩石类型,以晶粒白云岩、豹斑状白云岩和亮晶颗粒灰岩为主的台缘滩具有较好的储集性能;以颗粒白云岩、晶粒白云岩和亮晶颗粒灰岩为主的台内滩储集性能也较好。因此,有利的储集体主要集中在台缘滩和台内滩。

对比层序格架下沉积相的分布特征,总结出,Sq1-TST时期,以浅水开阔台地和较深水开阔台地相的低能泥质灰岩、泥晶灰岩和硅质结核为主,岩性较为致密,台内滩不发育。Sq1-HST时期,水体相对较浅,川西北发育台地边缘的台缘滩亚相;该时期颗粒滩大量白云石化,残余颗粒结构晶粒白云岩、晶粒白云岩和颗粒滩都较发育,尤以雅安—绵竹和剑阁—广元等区带台缘滩最为发育,为较有利的储集体分布区带;研究区其他区域主要以开阔台地沉积为主,台内滩较发育,特别是川中地区,颗粒滩大量白云石化,形成颗粒白云岩,大量增加了颗粒滩的孔隙度,尤以高石梯—磨溪区域发育较大范围的台内滩,说明高石梯—磨溪区块为有利储集体分布区域。Sq2-TST时期,水体总体较深,以浅水开阔台地和深水开阔台地潮下亚相的低能的眼球眼皮状灰岩、泥质灰岩和泥晶灰岩为主,岩性较为致密;台内滩零星分布,厚度较薄,有利储集体分布不均,范围较小。Sq2-HST时期,川西北尤其是雅安—绵竹—广元区带发育台地边缘的台缘滩亚相,该时期颗粒滩大量白云岩化,是该时期有利的储集体分布区带;研究区其他区域主要以开阔台地沉积为主,台内滩较发育,特别是川中地区,白云石化作用强烈,再加之岩溶作用和构造热液的叠加影响,在高石梯—磨溪区块台内滩呈条带状展布;而在威远—自贡区带也发育台内滩储集体,这两区块都为该时期有利储集体分布区带。Sq3-TST时期,水体总体较深,以浅水开阔台地和深水开阔台地潮下亚相的低能的泥质灰岩和泥晶灰岩为主,岩性较为致密,台内滩储集体不发育。Sq3-HST时期,地层大量被剥蚀,残余地层较少,颗粒滩和白云岩不发育,台内滩储集体不发育。研究区主要有利台缘滩和台内滩相储集体分布如图9所示。

图8 四川盆地中二叠统沉积演化模式Fig.8 A model showing the Middle Permian sedimentary evolution in Sichuan Basina.栖霞早期碳酸盐台地模式;b.栖霞晚期镶边碳酸盐岩台地+孤立台凹模式;c.茅口早期碳酸盐岩台地+孤立台凹模式;d.茅口中期镶边碳酸盐岩台地+孤立台凹模式;e.茅口晚期碳酸盐岩台地模式

图9 四川盆地中二叠统有利储集体分布Fig.9 Distribution of favorable reservoirs in the Middle Permian of Sichuan Basin

5 结论

1) 四川盆地中二叠统主体以镶边碳酸盐岩台地为主,但内部存在分异。其中栖霞组以早期的碳酸盐岩台地模式为主,中晚期演变为镶边台地和孤立台凹模式;茅口组以早期的碳酸盐岩台地模式为主,在中期演变为镶边台地和孤立台凹模式,晚期地层剥蚀严重,局部未剥蚀区以碳酸盐岩台地模式为主。

2) 研究区主要发育台缘滩和台内滩两类主要储集体,且主要集中在层序高位域的中上部。其中Sq1-HST期以雅安—绵竹和剑阁—广元等区带台缘滩储集体较发育,川中高石梯—磨溪区块为台内滩储集体发育区域;Sq2-HST时期,雅安—绵竹—广元区带发育台缘滩储集体,川中地区台内滩储集体发育,受古岩溶和构造热液叠加影响,高石梯—磨溪区块台内滩储集体呈条带状展布。