渤海湾盆地缓坡带类型及其油气分布特征

2019-02-21蒋有录王永诗郝雪峰

赵 珊,刘 华,蒋有录,王永诗,郝雪峰,张 聪

[1.中国石油大学(华东) 地球科学与技术学院,山东 青岛 266580;2.中国石化 胜利油田分公司 勘探开发研究院,山东 东营 257001]

渤海湾盆地是主要发育中生代与新生代沉积地层的断陷盆地,油气资源丰富,其二级构造带——缓坡带约占盆地总面积的2/5,具备油气藏形成的优越地质条件,是油气聚集的有利指向区[1-2]。前人依据缓坡带形态特征[3]、层序特征[4]、成因和结构[5]、地层沉积特征[6]、构造样式[7]和断裂活动强度[8]等提出了大量的划分方案,不同类型的缓坡带在油气藏类型、油气富集层位与油气运移路径等方面差异明显。但是,基于缓坡带样式分类及其控制下的油气富集规律尚未揭示,影响了缓坡带油气勘探的成效。因此,本文基于渤海湾构造分区特征划分缓坡带类型,分析各类型缓坡带油气分布特征,以期丰富渤海湾盆地缓坡带油气成藏理论,揭示油气分布规律。

1 地质概况

渤海湾盆地是一个南陡北缓、呈NWW向展布的大型内陆沉积盆地,跨渤海及沿岸等地,面积约为20×104km2。盆地内有六大坳陷:临清坳陷、渤中坳陷、济阳坳陷、黄骅坳陷、辽河坳陷与冀中坳陷(图1),进一步划分为58个箕状凹陷。根据“富油凹陷”的定义及各凹陷的资源丰度指标(>20×104t/km2),并参照凹陷资源规模(>3×108t),已揭示出14个富油凹陷,分别为:大民屯凹陷、辽西凹陷、辽东凹陷、南堡凹陷、歧口凹陷、板桥凹陷、仓南凹陷、霸县凹陷、饶阳凹陷、东营凹陷、沾化凹陷、车镇凹陷、惠民凹陷与东濮凹陷[9]。

在晚三叠世,扬子板块与华北板块的碰撞、拼接具东早西晚、东强西弱的特点[10],造成渤海湾盆地东部抬升早、剧烈,西部抬升晚、幅度小,开始出现差异。在早-中侏罗世扬子板块与华北板块碰撞减弱、大西洋板块活动、东部进入古亚洲域向滨太平洋域演化的过渡阶段。在晚侏罗世—早白垩世,太平洋板块活动取代扬子板块、西伯利亚板块活动对渤海湾盆地构造演化的控制地位,东西成带、南北分块的滨太平洋构造域已基本形成。西部构造区西部Ⅰ区为拆离断陷带[11],凹陷长轴方向为NNE,凹陷类型为西断东超箕状凹陷。西部构造区东部Ⅱ区为拉张断陷带,凹陷长轴方向为NNE,凹陷类型为东断西超箕状凹陷。中部构造区为Ⅲ区,凹陷长轴方向为NNW,凹陷类型为北东断、西南超箕状凹陷。东部构造区为Ⅳ区,凹陷长轴方向为NNE,凹陷类型为双断箕状凹陷(图1)。

渤海湾新生代盆地可以分解为3个层系:前第三系组成的盆地基底;古近系组成的盆地下部沉积盖层;新近系和第四系组成的盆地上部沉积盖层[12],主要地层包括孔店组、沙河街组、东营组和新近系。主要发育古近系孔二段、沙四段、沙三段、沙一段及东下段等5套烃源岩,其中沙三段厚度最大、分布最广,是盆地最主要的烃源岩,主力含油层系为沙三上段、沙二段、东下段及馆陶组—明化镇组[13](图1)。

图1 渤海湾盆地位置与构造分区Fig.1 The structural units and location of the Bohai Bay Basin

2 缓坡带类型及分布规律

2.1 缓坡带类型划分标准

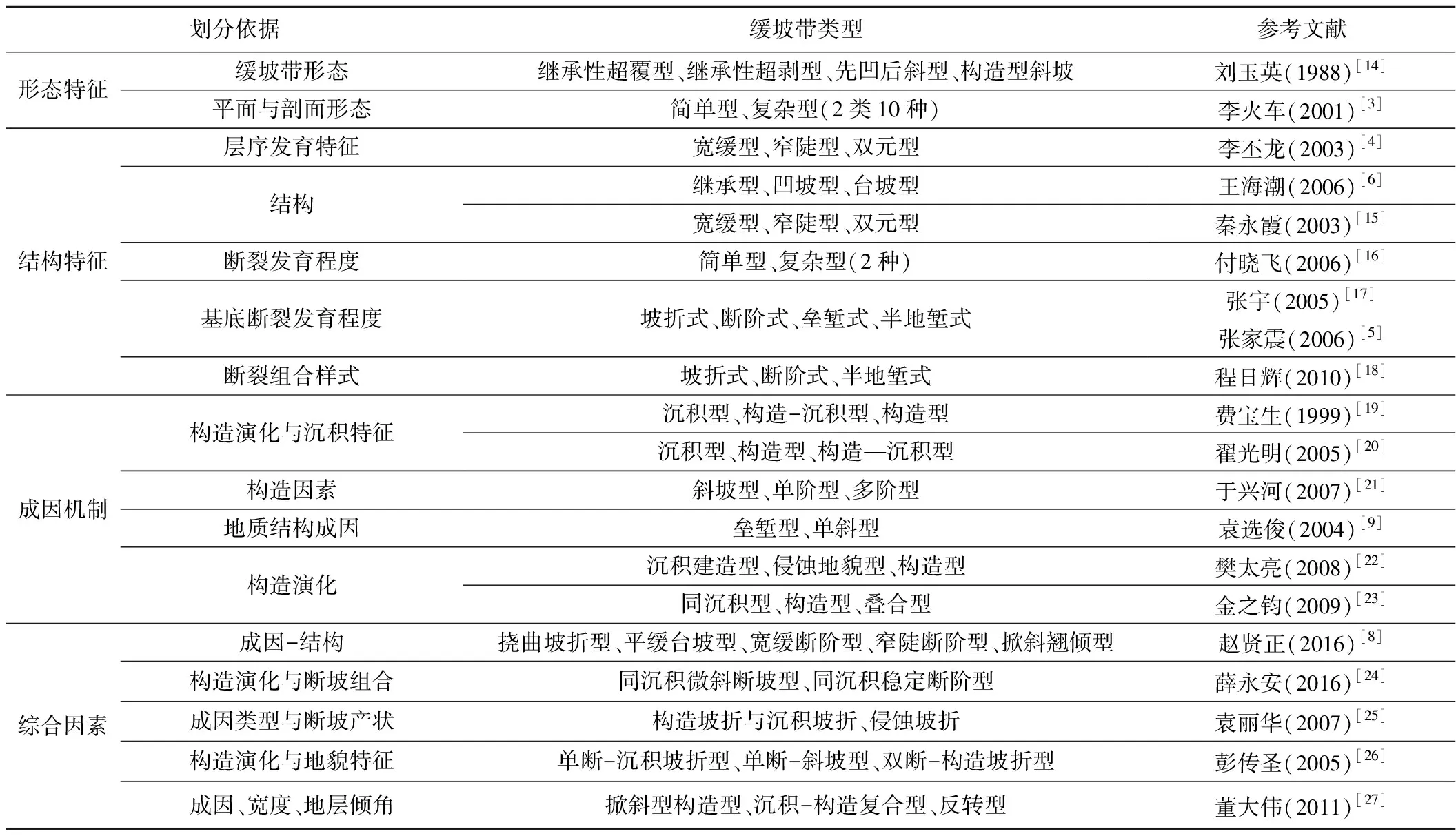

缓坡带是富油气凹陷的主要构造单元,是油气运移的主要指向区和主要成藏地带,前人根据缓坡带的特征及其成因机制提出大量的划分方式(表1)。

第一种是以缓坡带的形态特征作为划分依据。如刘玉英根据缓坡带形态将渤海湾盆地缓坡带划分为继承性超覆型、继承性超剥型、先凹后斜型以及构造型斜坡,并指出缓坡带油气富集程度与其发育历史和结构有着密切联系[14]。根据缓坡带平面、剖面特征为简单型缓坡带和复杂型缓坡带,其中复杂型缓坡带可进一步划分为复杂厚斜坡、复杂薄斜坡、复杂断裂构造斜坡、复杂断阶斜坡、复杂继承性斜坡、复杂后期残留斜坡和复杂多期斜坡7种;根据其平面特征复杂斜坡又分为复杂板式斜坡、复杂向斜式斜坡与复杂鼻状式斜坡[3]。不同形态的缓坡带石油地质条件存在差异,造就了不同的油气成藏规律[3]。

第二种是以缓坡带结构特征进行的划分方案。李丕龙将济阳坳陷缓坡带划分为宽缓型缓坡带、窄陡型缓坡带和双元型缓坡带[4],从凹陷沉积中心至凸起,将缓坡带划分为内带、中带和外带。王海潮依据缓坡带结构将渤海湾盆地的沉积斜坡划分为继承型缓坡带、凹坡型缓坡带和台坡型缓坡带,其中继承型缓坡带又可划分为继承型超覆式和继承型超剥式,与以上凹坡型缓坡带、台坡型缓坡带并列为“4种”[6]。

第三种是以成因机制为主的划分方案。如费宝生将缓坡带划分为沉积缓坡带、构造-沉积缓坡带和构造缓坡带3类[19],认为缓坡带的中带为油气勘探的有利区带。赵贤正等依据斜坡带基底沉积作用、构造活动强度及斜坡产状、形态,将斜坡带划分为挠曲坡折型斜坡带、平缓台坡型、宽缓断阶型、窄陡断阶型和掀斜翘倾型[8]。

第四种是综合因素划分方案。如彭传圣依据地貌特征、成因以及层序类型、地层结构特征将济阳坳陷缓坡带划分为单断-沉积坡折型、单断-斜坡型和双断-构造坡折型[26];认为坳陷构造演化史控制了缓坡带层序的演化,使得济阳坳陷缓坡带由双断-构造坡折型向单断-沉积坡折型再向单断-斜坡型演化。

2.2 缓坡带类型及其分布

为了体现完整含油气系统下缓坡带油气分布的规律,本文将缓坡带定义为连接凹陷沉积中心至凸起的构造带,包括了其对应的烃源岩灶(图2)。基于前人成果,针对渤海湾盆地应力分区的特殊性,依据构造活动强度及其基底产状将缓坡带划分为简单型缓坡带、过渡型缓坡带和复杂型缓坡带3种类型。

表1 含油气盆地缓坡带类型划分方式Table 1 Classification of ramp zones in petroliferous basins

图2 缓坡带范围示意图Fig.2 Schematic diagram showing the scope of a ramp zone

2.2.1 简单型缓坡带

简单型缓坡带地层整体稳定沉降,断层不发育,构造对地层沉降影响小[28]。该类型缓坡带的基底样式简单,倾角小且变化不大,整体呈单斜式,可细分为内带、中带和外带。其中,内带多为烃源岩发育区,中带是断层较为发育的区域(图3)。该类缓坡带主要分布在渤海湾盆地边缘,远离郯庐断裂带,构造活动弱。位于构造Ⅰ区的西部以及构造Ⅲ区的南部,代表凹陷有廊固凹陷、莱州湾凹陷、潍北凹陷与饶阳凹陷等(图4)。

2.2.2 过渡型缓坡带

过渡型缓坡带的基底样式较为复杂,基底倾角比简单型基底倾角要大,存在两种不同倾角的基底,整体呈双斜式。一般存在切穿基底的大断层,将缓坡带分为内带与外带。内带为烃源岩发育区,外带为“Y”字型断层或顺向断层发育区,且内带基底倾角大于外带基底倾角(图3)。该类缓坡带主要发育在窄长型凹陷(即凹陷长、宽比>4)中,主要分布在渤海湾盆地构造Ⅰ区的东部,即简单型到复杂型缓坡带过渡的区间,以及构造Ⅲ区内窄长型凹陷中,代表凹陷有霸县凹陷、东濮凹陷、西部凹陷、东部凹陷、辽西凹陷与辽东凹陷等(图4)。

2.2.3 复杂型缓坡带

复杂缓坡带基底复杂,基底倾角变化最大,整体呈“缓—陡—缓”的三斜式(图3),可分为内带、中带与外带。缓坡带分布面积广,整体断层发育,构造活动对地层沉降影响大。受郯庐大断裂的影响,该类型缓坡带主要分布在渤海湾盆地中心,位于构造Ⅱ区,分布于宽阔型凹陷(即凹陷长、宽比<2)中,代表凹陷有南堡凹陷、渤中凹陷、歧口凹陷、车镇凹陷、沾化凹陷、惠民凹陷与东营凹陷等(图4)。

总体上,构造活动从渤海湾盆地边缘到中心逐渐变强,相应的缓坡带类型从简单型缓坡带到复杂型缓坡带过渡,受构造活动控制下的地层沉积作用,油气成藏条件规律性明显。

2.3 各类缓坡带成藏条件特征

2.3.1 烃源岩供烃能力

为了描述烃源岩对缓坡带供烃能力的大小,我们分别计算了供应缓坡带油气的有效烃源岩灶的面积、长度分别与缓坡带面积和长度(图2)的百分比值作为评价对象,它们数值越大,代表缓坡带的供烃能力越强。计算统计表明,简单型缓坡带的有效烃源岩面积与长度的百分比值均在20%以下,占比值较小,表明供烃能力相对较弱。而过渡型缓坡带总长度较短,有效烃源岩占缓坡带的面积比在20%以上,有效烃源岩长度占总缓坡带长度的百分比达30%以上,供烃能力强,居3类缓坡带之首。复杂型缓坡带有效烃源岩在缓坡带展布面积比在20%以上,有效烃源岩长度占总缓坡带长度的百分比在20%~30%,供烃能力强(图5)。

2.3.2 沉积砂体发育特征

受断层活动性的影响,简单型缓坡带沉积相变化均匀,以辫状河三角洲为主(图6);输导体系以连通砂体为主,在3个带内差异明显,其中外带砂体受侵蚀构造影响,中带的砂体发育与地貌有关,内带多为远扇砂。以饶阳凹陷缓坡带为例,自缓坡带外带至内带依次发育泛滥平原亚相、辫状河三角洲平原亚相、辫状河三角洲前缘亚相和前辫状河三角洲亚相、滨浅湖亚相,各沉积亚相之间呈渐变式变化(图6)。因三角洲前缘发育河口坝砂体,孔、渗最好,砂体规模大,为油气主要富集区。

过渡型缓坡带主要发育辫状河三角洲相,且湖泊相发育情况比简单型缓坡带好。以霸县凹陷缓坡带为例,缓坡带外带发育辫状河三角洲平原亚相以及辫状河三角洲前缘亚相;内带至外带分分解处为坡折带,为前辫状河三角洲亚相;内带主要为滨浅湖亚相以及少量的半深湖亚相,油气主要富集在辫状河三角洲前缘亚相及滨浅湖亚相(图6)。油气在断层开启段通过后经砂体输导侧向运移,遇封闭断层聚集成藏,借助于断层和砂体配置运移[18]。

图5 渤海湾盆地烃源岩面积、长度占缓坡带面积与总长的比例Fig.5 The ratios of source rock area to ramp area and source rock length to total length of ramp zones in the Bohai Bay Basin

图6 渤海湾盆地缓坡带储层沉积亚相及含油面积百分比Fig.6 The sedimentary sub-facies and oil-bearing area percentage of reservoirs in the ramp zone of the Bohai Bay Basin

复杂型缓坡带主要发育扇三角洲前缘、滨浅湖亚相,油气主要分布于扇三角洲前缘亚相(图6),在三个带内差异明显,其中外带沟槽富砂,中带坡折控砂,外带远扇控砂。由于断层的持续活动,输导体系复杂,存在断裂、砂体与不整合等组合而成的多种输导体系类型[17]。以沾化凹陷为例,缓坡带从外带至内带倾角变化范围大,从内带至外带地层厚度依次减薄。大范围发育扇三角洲沉积体系,从缓坡带外带到内带依次发育扇三角洲平原亚相、扇三角洲前缘亚相和前扇三角洲亚相,其中,扇三角洲前缘亚相是油气富集区。

3 各类缓坡带油气分布特征

3.1 油气藏类型

缓坡带油气藏类型丰富,受输导体系组成的差异,各类缓坡带的油气藏类型不同。统计各类型缓坡带不同类型油气藏探明原油地质储量,并将各类型油气藏原油地质储量与该凹陷缓坡带原油地质储量做比值。考虑岩性-构造油气藏中储层砂体起到的重要作用,将岩性-构造油气藏原油地质总量占构造油气藏原油地质储量做比值,其比例以图7中深粉色所示。简单型缓坡带的油气藏类型以岩性-构造油气藏、构造油气藏为主,在3种类型缓坡带的岩性-构造油气藏中比例最高,主要分布于与缓坡带中带,临近油源;岩性油气藏数量居中,约为20%左右,主要分布于缓坡带内带;分布于缓坡带外带的地层油气藏数量极少,在3种类型缓坡带的地层油气藏中比例最小(图7)。过渡型缓坡带的油气藏类型与简单型缓坡带相似,以岩性-构造和构造油气藏为主,主要分布于缓坡带外带;相较于简单型缓坡带,过渡型缓坡带的地层油气藏数量增多,整体上仍小于20%(图7)。复杂型缓坡带的油气藏类型以构造油气藏、岩性-构造油气藏为主,主要分布于缓坡带中带,岩性油气藏比例大大增多,主要分布于缓坡带内带;地层油气层的比值在3种类型缓坡带地层油气藏比值中最大,主要存在于缓坡带的外带(图7)。

据武守诚改,拟定的中国含油气盆地勘探程度分类:探井密度>3 口/km2,勘探程度极高;探井密度1~3 口/km2,勘探程度为高;探井密度0.5~1 口/km2,勘探程度中;探井密度0.1~0.5 口/km2,勘探程度低;探井密度<0.1 口/km2,勘探程度为极低[29]。

对应该分类标准,表2中简单型凹陷勘探程度低,过渡型缓坡带勘探程度为低到中,复杂型缓坡带勘探程度中到高。由于渤海湾盆地缓坡带勘探程度不同所限,简单型缓坡带的隐蔽油气藏即岩性油气藏成为增加油气储量的重要方向,因此简单型缓坡带岩性油气藏比例随勘探程度加大,占总资源量的比例具有增大的可能性。

3.2 油气分布层系

据统计,渤海湾盆地中简单型缓坡带的油气富集层位相对其他类型来说最深,主要分布在孔店组、沙三段与沙二段储层内,富集层系相对集中,主要富集在烃源岩层系内或邻近烃源岩层系(图8)。如饶阳凹陷缓坡带,沙三段既为烃源岩又是油气主要富集层段,油气以横向运移为主,垂向运移量少,在烃源岩层系内或附近聚集。

图7 渤海湾盆地缓坡带油气藏类型对比Fig.7 Comparison of reservoir types in the ramp zone of the Bohai Bay Basin

表2 渤海湾盆地缓坡带探井密度Table 2 Statistics of well density in the ramp zone of the Bohai Bay Basin

图8 渤海湾盆地缓坡带油气分布层系比例Fig.8 The percentage of hydrocarbon-bearing layers in the ramp zone of the Bohai Bay Basin

过渡型缓坡带油气分布层系居中,主要分布于沙一段、沙二段,存在少量沙一段、东营组油气藏,油气纵向层系跨度有所增加(图8)。如西部凹陷缓坡带沙二段、沙三段为油气主要富集层段,沙四段、沙一段、东营组也存在部分油气成藏,相较于简单型缓坡带油气富集层位跨度较大,油气垂向运移量增多。

复杂型缓坡带油气富集层位最浅,油气富集层位相对烃源岩层系跨度大,从沙四段至新近系皆有油气分布。如车镇凹陷缓坡带,油气成藏层位多,从沙四段到平原组皆有油气成藏(图8)。

整体上,简单型缓坡带由于断层不发育且构造活动强度较弱,油气以侧向运移为主,富集层系相对集中,近烃源岩分布。过渡型缓坡带外带断层发育且构造活动性较强,油气垂向运移量增加,富集层系跨度有所增加。复杂型缓坡带断层发育且构造活动强度大,油气以垂向运移为主,浅层系油气富集逐渐增加。因此可以看出,油气富集层位受控于断层发育程度和断层活动性,以致从简单型缓坡带到复杂型缓坡带的油气富集层位逐渐变浅。

3.3 油气成藏时间和期次

一般,人们把渤海湾盆地新近纪—第四纪形成的油气藏称为“晚期油气藏”[39]。渤海湾盆地缓坡带油气成藏期与整个盆地相一致,可划分为两期:古近纪末期和新近纪中晚期至第四纪,且大多以后者为主,整体上呈现“两期成藏、晚期为主”的成藏特征,各类型缓坡带的主成藏期存在一定的演化规律(图9)。

简单型缓坡带油气藏成藏期大多具有早期成藏的特点,以单期早期、两期早期为主,晚期成藏数量少。如大民屯凹陷缓坡带油气成藏时间为沙一、沙二期至东营组沉积期以及潍北凹陷缓坡带油气成藏时间为孔店组末期至沙四中期,油气成藏时间早且仅为一期成藏。再如廊固凹陷缓坡带油气在东营组末期以及馆陶至明化镇组两期成藏,且早期未主成藏期(表2)。

过渡型缓坡带油气成藏期为两期,且主成藏期为早期与晚期皆有。如霸县凹陷缓坡带成藏期为东营组末期以及馆陶组末期至明化镇组沉积期,晚期为主;东部凹陷缓坡带油气成藏期为沙一期至东营组末期以及明化镇组末期至今,以晚期为主(表2)。

复杂型缓坡带油气成藏期较晚,如东营凹陷、惠民凹陷、沾化凹陷与车镇等凹陷缓坡带的成藏期均为两期;东营凹陷、惠民凹陷与车镇凹陷缓坡带第一期成藏期为东营组末期,而沾化凹陷缓坡带油气的第一成藏期为东营组中期,相较于其他凹陷缓坡带油气第一期成藏时间较早。各凹陷的第二期成藏时间略有差别,且均已晚期成藏为主(表2)。

3.4 各类缓坡带油气富集样式

综合前面的分析,以油气分布样式为依据,对各类型缓坡带的油气富集样式进行了总结。简单型缓坡带以岩性-构造油气藏与构造油气藏为主,油气富集层系相对集中且靠近烃源岩层系,以早期成藏为主,断层不发育,且新近系活动性较差,油气以侧向运移为主,具有“一字型”油气分布特征(图10)。

图9 渤海湾盆地缓坡带油气成藏期分布规律Fig.9 Distribution pattern of hydrocarbon accumulation periods in the ramp zone of the Bohai Bay Basin

表3 渤海湾盆地缓坡带油气成藏期次Table 3 Hydrocarbon accumulation stages in the ramp zone of the Bohai Bay Basin

图10 渤海湾盆地3类缓坡带油气分布样式Fig.10 Patterns of hydrocarbon distribution in the three types of the ramp zone of the Bohai Bay Basina.简单型缓坡带;b.过渡型缓坡带;c.复杂型缓坡带

过渡型缓坡带以构造油气藏和岩性-构造油气藏为主,主要分布于缓坡带外带,沙二段、沙三段为油气主要富集层段且富集层位跨度有所增加,主成藏期早期、晚期均有,具有“阶梯型”油气分布特征(图10)。

复杂型缓坡带构造油气藏和岩性-构造油气藏为主,地层油气藏数量增多,油气富集层位最浅且富集层位跨度大,主成藏期为晚期,整体断层发育且新近系活动强度大,油气以垂向运移为主,具有“梳齿状”油气分布特征(图10)。

4 结论

1) 将渤海湾盆地划分为简单型、过渡型和复杂型三种缓坡带类型。简单型缓坡带位于盆地边缘,构造活动弱;复杂型缓坡带位于盆地中心,构造活动强;过渡型凹陷位于盆地中心至边缘过渡区,构造活动强度中等。整体上,从盆地边缘至中心,构造活动强度逐渐增强,相应的缓坡带基底样式从简单至复杂逐渐变化。

2) 简单型缓坡带断层不发育,缓坡带基底样式简单,倾角小且变化不大,整体呈单斜式,沉积相均匀变化,烃源岩供烃能力较差。过渡型缓坡带,构造活动较强,存在两种不同倾角的基底,整体呈双斜式,沉积相在坡折处突变,烃源岩供烃能力强。复杂型缓坡带基底复杂,基底倾角变化大,整体呈“缓-陡-缓”的三斜式,沉积相呈突变型变化,烃源岩供烃能力强。

3) 简单型缓坡带油气藏类型以岩性—构造油气藏和构造油气藏为主,油气富集层系单一且靠近烃源岩层系,以早期成藏为主,具有“一字型”油气分布特征。过渡型缓坡带油气藏类型以构造油气藏与岩性-构造油气藏为主,油气富集层位跨度较大,具有“阶梯型”油气分布特征。复杂型缓坡带地层油气藏数量增多,油气富集层位最浅且富集层位跨度大,晚期成藏为主,具有“梳齿状”油气分布特征。