中国古代色彩哲学观源流考

2019-02-17刘梦瑶孟彤

刘梦瑶 孟彤

【摘要】 通过对中国古代色彩观哲学溯源,理解“五行-五色”色彩系统和八卦色彩的区别联系、具体使用方式,探索色彩系统形成逻辑,理解本土儒、道主流思想的色彩使用主张。通过跨学科的研究方法,以色彩学为主体,从哲学的角度拓展色彩源研究的新方向;同时,还有考古学、社会学、逻辑学、社会心理学等许多理论支持,以期完善较为缺乏的研究体系,对未来的学术研究起到积极作用。

【关键词】 色彩学;中国色彩观;色彩源流;五行五色;易逻辑

[中图分类号]J51 [文献标识码]A

中国传统色彩观是中华民族传统文化的重要组成部分,它的形成源自于古代先贤独特的思维逻辑和哲学宇宙观念。“五色”思想在中国古代虽倍受重视,但除五色系统外,中国古代还有文人画系统和民间色彩系统两套系统。从表面上看,五色系统不直接对应于《说卦传》中提到的八卦颜色,也不直接对应堪舆色彩中出现的紫白九星色彩。本文将采用观察比较方法、文献研究方法、跨学科研究方法、归纳方法和现场调查方法,将中国色彩观置于中国哲学语境之下,从物质形象层向精神理念层溯源。辨析五色系统、八卦色彩、堪舆色彩之间的区别和联系,理解本土儒、道主流思想的色彩使用主张,理清古人用色逻辑,以期完善中国传统色彩系统。

一、中国古代色彩研究现状及意义

(一)中国古代色彩哲学观研究现状

国内对中国古代色彩的研究多偏向于“五行-五色”系统内的研究。有研究五色系统的由来、系统内各颜色的含义和象征意义的;有采用西方色彩学的办法,对五色系统内各颜色的色相、明度等进行具体研究的;有直接将“五色”作为其研究对象的前提、原因、背景的。如彭德先生在《中华五色》(2008版)中,在“五行-五色”系统内对中国传统主流色彩系统进行了详细的梳理和考证,整理了大量的文献及史料案例。陈彦青先生在《观念之色》(2015年版)中,对中国不同时期的色彩系统变迁和表现进行了详细分析。戴子喻在《“五色”与“五行-五色”——先秦色彩观念研究》中明确区分了“五色”有“五色”和“五行-五色”两个阶段。在《先秦色彩研究》(2013年版)中,肖世孟使用西方色彩研究方法研究了中国传统色彩的详细色彩值和材料使用。在《堪舆色彩学论纲构建研究》中,易琼运用跨学科方法构建了堪舆色彩学体系,填补了堪舆色彩学的空白。在中国色彩观哲学探源方面,王文娟在《五行与五色》中以翔实的史料为根据,深入论述了“五行说”对中国传统色彩观念体系形成的重要作用。总体来说,国内对中国传统色彩观哲学源流研究较少,对色彩系统内在形成逻辑、使用范围等讨论较少。

(二)中国古代色彩哲学观源流研究意义

本文从哲学视角为色彩源流研究拓展新的方向,探索色彩系统形成逻辑和主流思想的使用主张,分析“五行-五色”色彩系统和八卦色彩的区别联系、具体使用方式。理性研究中国古代色彩观,有利于去除社会对中国色彩观是封建思想的偏见,提高社会和学界对中国色彩观研究的关注度;有利于梳理古人用色逻辑,完善中国传统色彩系统构建;有利于让一直处于西方色彩学语境下的人们认识有本土文化血脉和历史源流的中国传统色彩,便于形成独具中国特色的艺术设计语言、色彩体系,展现国人对色彩问题的思考和探索,从而提升民族凝聚力和自信心。

二、“以易为宗”的中国古代哲学

(一)《易》是中国自然哲学、伦理与文化之源

欲证中国色彩观源流,则须从中国哲学逻辑根源入手。《易》是中国哲学当中具有源头兼说理模式终极性意义和作用的经典之作[1]36。特别是在古代有“易为群经之首、大道之源”的说法,它集中体现了中华民族的思维模式、价值取向等哲学品格。《周易》由《周易古经》和《周易大传》两部分组成。《周易古经》部分虽包含深刻的哲学内涵,但本质上仍是卜筮之书。《易传》则使其哲理化、伦理化。古代思想家通过对《周易》哲学不同的理解和发展,形成了自己的流派和对色彩的不同主张,这些主张也随着时代的变迁,不断变化。本文旨在根据发源于《周易》的思维范式,结合不同派别的具体主张,研究中国古代各范畴下的色彩观念。

(二)易哲学下的五行学说与八卦学说概述

当今中国古代色彩研究,多是“五行-五色”系统的研究,许多“五色”色彩研究建立在五行哲学内涵上。五行学说具有古代朴素唯物主义辩证法思想,贯穿于古代思维现象的诸多领域。五行说在学界被认为是结合其他思想和易哲学后形成的特有系统,但在形成逻辑上与八卦(卦是《周易》本身认知世界的符号系统)系统同源,所以早在西汉《京氏易传》就明确写明两系统已经结合连用。虽可连用,但卦是象形,是外显符号,五行是其内部属性,五行生克则是属性间的运作规律。后文对五行色彩系统和八卦色彩系统会有详细论证。

三、思维范式与中国传统色彩观的形成

(一)易理逻辑使中国未形成物理性色彩理论

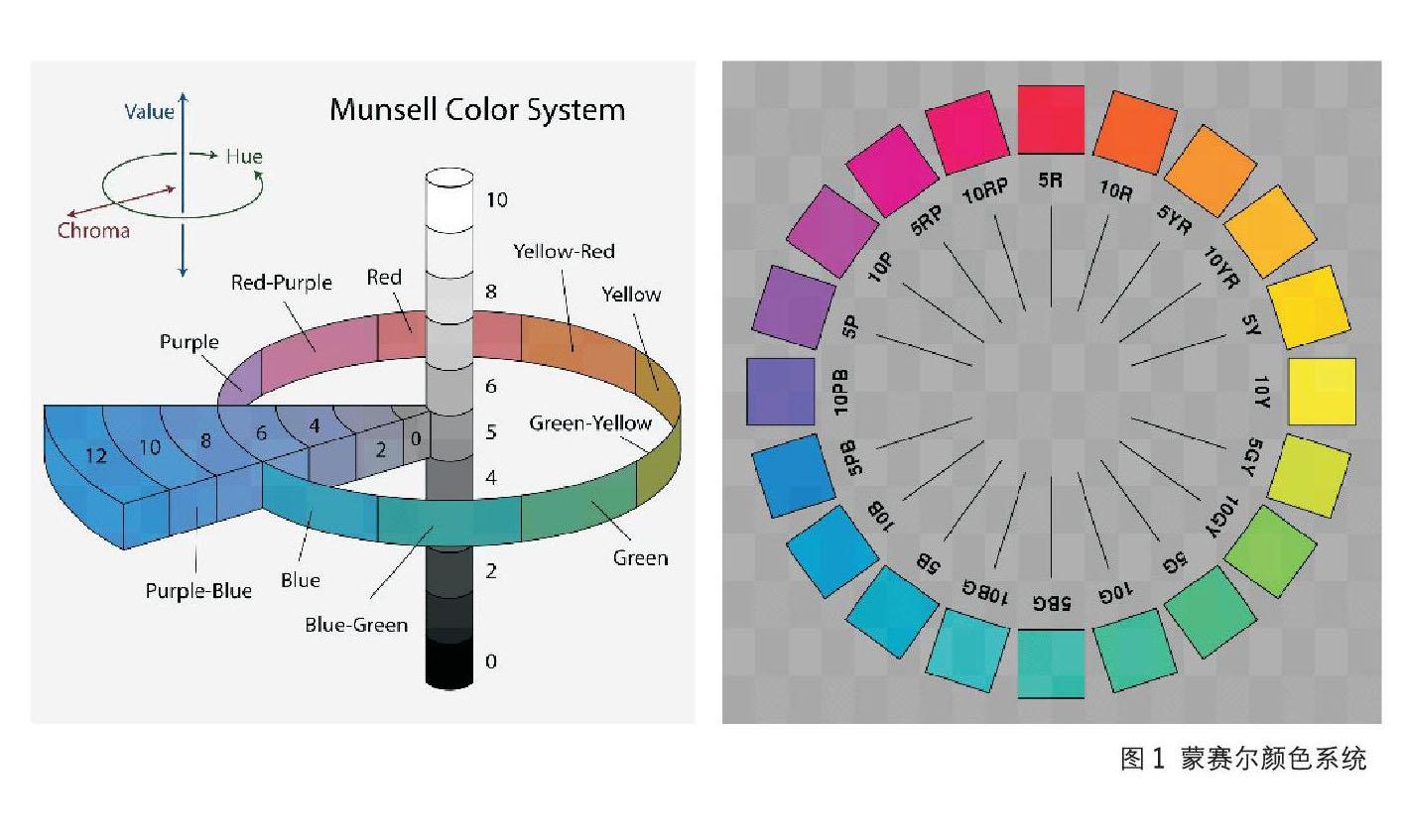

彭德先生在《中华五色》中提到“色象”概念,也指出了中国古人并不重视色彩个性,即单个色彩“象”本身,而重视色彩的类型。因颜色本体并没有低贱高贵之分,故构建的色彩类型更多的是人赋予色彩价值,来分等级,讲高低。中国传统色彩观的构建逻辑是由色外之象到色,再由色到色外之象。西方的色彩研究是基于对自然科学的研究,是对各种颜色本体进行研究,色彩心理学等方面的研究也是基于理性科学研究之下的。西方的色彩理论术语也被精确定义,形成了科学严密的色彩体系。如,较常见的蒙塞尔系统(Munsell color system)便是通过色相、明度、纯度等变量来描述色彩变化(图1)。

笔者认为,正是由于中西方哲学逻辑的差异,使得中西方在色彩研究问题上如此不同。中国哲学的逻辑是易的逻辑。亚里士多德逻辑对西方哲学意味着什么,那么易理逻辑就对中国哲学意味着什么。[1]36作为世界三大逻辑之一的中国逻辑虽未发展成西方逻辑那样严密的体系,但也是经过精密逻辑思辨的产物。易理逻辑是古代先贤创造的独特的认识事物、判别事物的程式,然后使用这个最高逻輯去解释一切,一旦使用易理,它就带有逻辑上的最后规定性。具体来说,就是中西哲学逻辑起点的区别,再详细些就是其逻辑的生成指向方式的不同。中国的指向方式是范畴逻辑,西方指向方式的是分析逻辑,分析逻辑的核心是可构造性逻辑。范畴逻辑的思是西方逻辑的反思,即为:基于普遍性整体意义的思。拿《周易》来举例就是,把卦作为对象的时候,运用的逻辑是整体性的范畴逻辑,将具体的想法对应到爻上的时候运用的是分析逻辑。卦已经是一个整体,爻是在这个整体之后而形成的具体内容。同样对五行、五色、五方、五味等划定也是基于整体的范畴逻辑的“上”,进行具体的分析而照应出来的“下”。易的思维范式是先范畴逻辑再分析逻辑的过程,即从大的范畴向小的范畴锁定。而在西方的科学发展脉络中,一贯是分析在先的思考模式。

落实到中西色彩学说来讲,中国传统的颜色系统是在一个大的环境内形成的,中国对色彩的界定是使用了易理逻辑而站在整体的某种思想下的,对色彩的使用通常呈系统方式的出现。要注意的是,虽然思考逻辑一致,但是所选范畴(思想体系)不同,则会出现不同的用色主張,如儒、道两家的色彩主张就非常不同。

(二)《易》创作背景影响中国传统色彩观

从《周易》的哲学理论结构(图表1)可以明显看出中国哲学关注的核心是人,是从自然界寻求生命来源的依据,并且非常重视人类生命活动的实践意义和社会意义。中国古人“推天道”的目的是为了“明人事”。包括对色彩的认识,中国人对色彩的认识并不是简单的视觉对色相、明度等的接受,而是大脑对色彩表面信息处理后,通过独特的文化语境,形成特有的知觉认识,即色彩观念认识,中国人对色彩往往从“象”而生,探索背后的“意”。又以颜色为介,比附现象。具体表现如清代马瑞辰在《毛诗传笺通释》中将“绿衣黄里”解释为妾上僭,夫人失位。[2]19又如紫禁城内藏书之所——文渊阁采用黑瓦、黑墙的原因是:黑属水,在此象征水,可抑制火,有利于藏书等。

周易中“天人合一”的哲学观,古代先哲们主观意愿上想用以了解和解释各种事物与自然现象,但是因为客观条件无法实现,在能力达不到又想解释的情况下,就衍生出了“推类”的办法和思维逻辑,即“彰往察来”,通过对已知事物的了解推理未知事物,五色系统就是通过观察、类比自然万物的一种结果。从某种程度上讲,《周易大传》是创作者为了实现自身政治目的的产物。周易作为了解天意的途径被使用者掌握“天道”规律之后,用于统治民众以辅佐君主。颜色作为一种很好的牵制视觉的工具,可以达到对人思想控制的目的。古代对五正色系统之外的颜色称作“奸色”这一小例,就可了解古代的视觉控制的重视。因此,在某种意义上,五色系统是便于封建社会统治的一种工具。

四、易道思想内的“五行五色”系统与八卦色彩

(一)具象之色与以象表意的象征之色

1.从具象颜色到五色系统

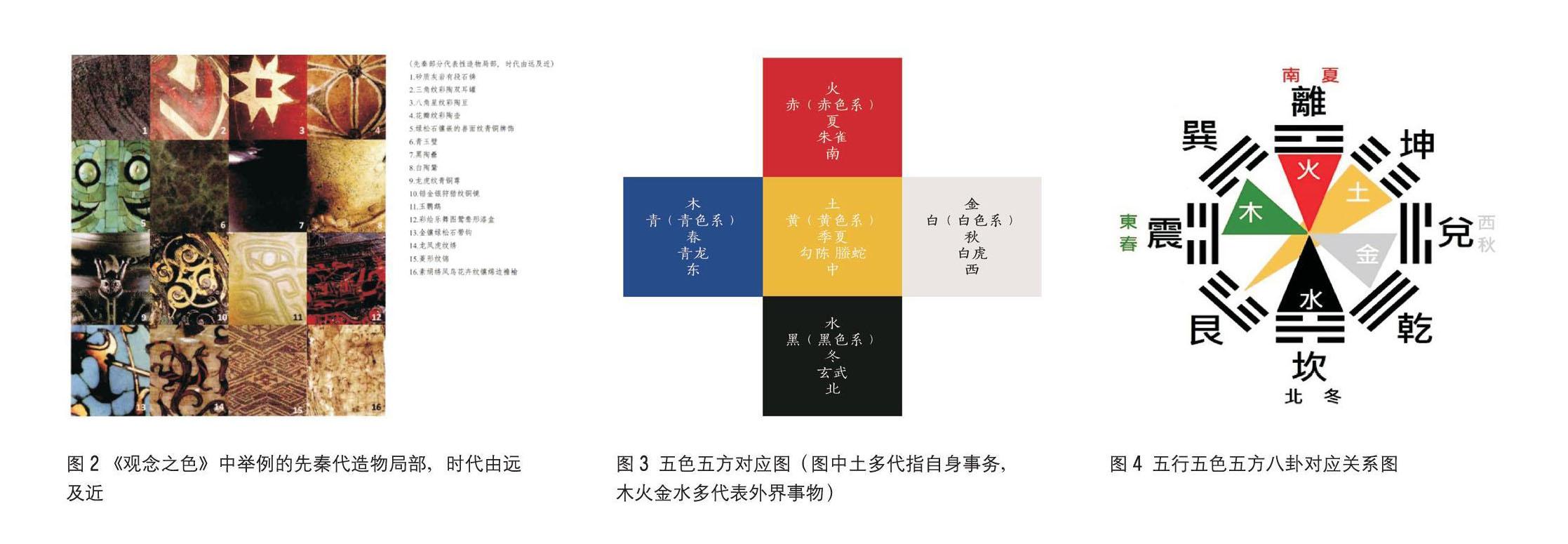

“五行-五色”运用了整体性的范畴逻辑,将色彩置身于五行说下的色彩系统。对具体色彩的分析使用皆在整体五行思想之下。若未受到该思想影响,国人对颜色的视知觉则可能不遵循该体系。一是五行思想未产生时期的人们对色彩认知。色彩的“色”字来自于祭祀行为,彭德先生考证了使用“色”字的舜帝部族东夷族,确实有杀人祭祀的传统。[3]20古代祭祀多通过杀牲畜见血的形式,也是人们在形成哲学体系前对颜色的直观感受,现在仍然有很多原始部落与其图腾使用的颜色为红色。在五色系统出来之前,色是形容血的颜色,同时血在古代也确实可以作为染料。文献资料显示,中国古代色彩认识是一个从简单到复杂的过程(图2),《观念之色》中也指出了色彩观念的形成脉络:“浑然一色→二色初分(黑白、阴阳)→三色观(黑白赤)→四色观(黑白赤黄)→五色观(青赤黄白黑)→五行五色系统。”[4]7由此看来,先秦颜色概念不仅限于五行说,五行五色概念之前人们从视觉上完全可区分各色,命名为“五色”或是为照应五行说而形成的。

再有就是当今国内未受五行思想影响下的群体。近年来受西方色彩语境影响较大,有文化或艺术基础的人答出三原色为“红黄蓝”比比皆是。非研究者能答出五色为“青赤黄白黑”的年轻人屈指可数。所以笔者认为在不同语境内,对色彩的分析逻辑不同,则颜色的所言所表有所不同,下文会一一阐明。

2.时空统一观下的五行五色五方对应逻辑

学界对“五行说”和《周易》的起源、发展、结合依据等相关问题已经做了大量的讨论与研究。笔者仅从五行、八卦的涵义和特点分析其色彩。五行学说最早见于《尚书·洪范》(学界对《尚书》作于公元前6世纪说法存疑),箕子对金木水火土五行性能分析认识的第一层面,(1)在《洪范》中的五行指的是实际的物,还不是以五者为名抽象的力。[1]37至战国晚期邹衍提出了五行相生相克的思想,形成了事物之间的相互关联模式。后又通过直觉经验的提升,将色彩、方位、声音、神话传说等要素在五行范畴内联系到一起。五行学说是对万事万物的取象比类,古人将一切现象分化为“对立统一于太极”的“木火土金水”。其中“木性”为生发、条达;“火性”燥热,炎上;“土性”:承载、化育;“金性”:清凉、收杀;“水性”:润泽、顺下。学界对于五色五方五行对应的具体形成原因研究观点丰富但未达成统一,但总的来说“五行五色五方”色彩观的建立是由观象而得的具象之色,向以“以象表意”的象征之色的构建。古代先哲高度地认识了时间和空间是宇宙万物的最基本元素,认识到了时间和空间的周期性、阶段性、连续性的宇宙基本规律(胎生《周易》“天人合一”思想)。同时,古人把“中”和“东西南北”并列为五方,意味着达到了自我意识。(2)色彩与空间的链接过程,其实也是同时间链接的过程,用推类逻辑将四季变化的草木枯荣之态与色彩联系,时空的意义被赋予到了色彩之上,五色已经是象征之色,形成了符号系统(图3)。

(二)五行五色系统与八卦色彩的区别与联系

1.八卦颜色为现象之态

《周易》直接谈论色彩的极少,仅在《易传》中的《说卦》中提到。下文为《说卦》中提及色彩的部分: 乾为天、为圜、……为大赤、为木果。坤为地、为母、……其于地也为黑。震为雷、为龙、为玄黄……为萑苇。巽为木、为风、为工、为白……。坎为水、为沟渎……为血卦、为赤。从《说卦》原文中可以看出,卦文提及的色彩是不成系统的,只有乾、震、巽、坎、坤有提及色彩,离、艮、兑三卦无提及。对颜色的具体判断要立足于所属范畴之上。卦为现象符号,五行为属性,五色为以象表意的象征之色。因此在“乾为天……为大赤”中,大赤指的是事物现象色,并不是乾卦属性。“大赤”有两种说法:1.出自孔颖达《疏》:“为大赤,取其盛阳之色也。”即为阳盛极红的样子。2.乾在后天八卦中照应的位置是西北,从时间上讲指农历九月秋之将尽之时。在此时节,秋收事毕,万物俱藏,世间呈现出一幅苍凉之态,故曰“赤”。同理,巽卦的“白”形容的则是风来去无踪的状态,此处“白”的意思更多指无色。坤中也明确指出“其于地也为黑,黑是形容的是地的本身颜色。由此所见,八卦色彩与五行五色所含所指并不相同。上文提到五行属性的颜色虽出自“象”,但在五行五色系统中色彩被赋予了五行的属性,色作为对应属性的符号而存在。

2.五行五色系统与八卦的联系与使用

《周易》本身未出现与五行八卦的对应关系。但在使用的过程中,八卦五行连用早在西汉《京氏易传》就已经出现。至于为何可以连用,在“四季四方说”中,卦所指现象特点可对应五行属性。如震卦:“万物出乎震,震東方也。”意思是:万物从震生长出来,震卦位于东方。此时为春分时节,万物开始生长。与木生发、条达属性相符。因此震为雷,性质为木,青是震的属性色。同理可证其他。在易学推理逻辑形式中,不管是象和辞都采用的是“阴阳五行推类”法。通过象与卦所连,再以五行属性定之,以阴阳五行生克为内部运作机理,便于古人认识和把握世界(图4)。如在故宫设计中,以八卦定位置,确定阴阳交替情况,以五色赋予建筑之上以取五行之意。如东方震位,阳卦。其属性为木,从春,色青,生化过程为生,所以太子读书的文华殿设在东华门内,屋顶使用青绿色琉璃瓦。

五、中国本土主流思想下的色彩主张

(一)用色以定礼秩的儒家色彩主张

在前文提到的自然条件和社会历史条件与思想文化渊源《周易》的规定和影响下,中国传统文化逐渐形成了伦理政治型,思想家们结合自身主观意愿和对《周易》的不同解读形成了各自的思想流派(图5)。[5]75儒家的色彩主张的分析应在儒家范畴内进行,孔子晚年极其重视《周易》,将《易》作为儒家五经之一,对儒家思想影响深刻。孔子对待色彩的起点是“礼”,更偏向于伦理学。颜色合乎“礼”即被认可。孔子有“非礼勿视”之说,其中的“非礼勿视”不仅指不看不合时宜的动作,也指不看不合礼制的色彩。发展到汉代,用五行思想统摄色彩、音律、时令、道德等等,构建的“五行五色”体系(含正色间色)被人赋予色彩价值作为统治工具。虽然儒家思想受到佛教和道家思想的干扰,但直到今天它仍然是中国的主流思想。对中国的服饰、建筑、器皿、墓葬等方面产生了极为深远的影响。虽然儒家思想中“礼不下庶民”,但处于封建统治之下的民众所衍生出的主流民间色彩系统也是受到官方礼教五色系统影响而来的。当然部分地区受到了佛、道及少数民族思想的影响,区域与区域之间存在差异。

(二)道家辩证观色彩主张

道家是对中国哲学、文学、绘画、音乐、宗教等产生最具深远影响意义的学派。特别是魏晋以后的文人处治世则儒,处乱世则道。顺遂则儒,不得志便道。儒、道都吸收了《周易》思想,但遵从的方向不同。老子尚柔守雌,其思想渊源更偏向《周易》的坤顺倾向,崇尚自然,思想辩证,主张清静无为。老子思想的核心是“道”,道的本性即是自然,老子推崇素朴和稚拙,主张节制。(3)庄子在《胠箧》更直接提出“灭文章、散五采”。这里指的不是道家主张色彩取消,而是不要过度地使自己承受超过视听感官承受力的声、色。在心灵深处保持最敏锐的色感受力,是一种非常绝妙的带有思辨性的倡导。

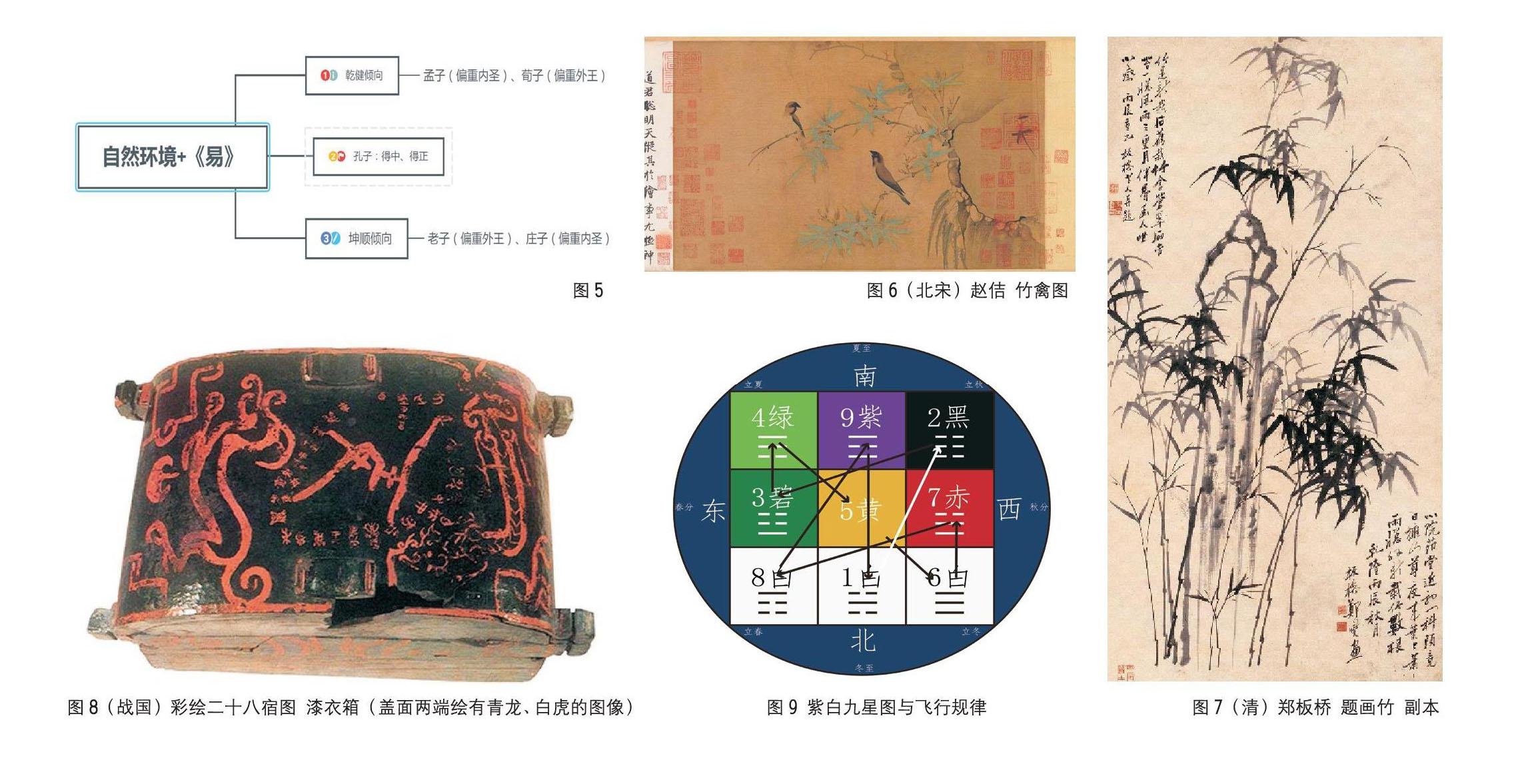

老子用黑白来阐述自己的辩证思想,黑与白更具玄辩的性质。唐宋之后兴起的水墨画系统(以材料称为水墨画、以作者称文人画,以流派称写意画)在一定程度上受到道家思想的影响。文人画泛指中国封建社会中文人、士大夫的绘画,区别于民间和宫廷画院的绘画。作者一般回避社会现实,题材多为山水、花木,以出世之情态,于黑白之间,写意寄情。比如同一题材,画院的画家们笔下,竹子大多是有丰富颜色的。而文人画作者在描绘竹子时候是为了表达自己主观志向、情感,与有一定政治意味的工匠画、院体画有极大的不同(图6、7)。[6]85

(一)堪舆天象色彩系统特点

堪舆学融合儒、道思想,吸收五行、八卦学说,又结合《周易》卜筮部分而成的。农业社会天象观测的最原初目的是“观象授时”,古代劳动人民在长期观察天象和季节变化之后,总结出规律来指导农业生产。由于占卜、观天是人与上天建立关系的重要途径,常常被赋予神秘色彩。古代先人创造了独特的观测方式和星区命名方式。他们将恒星与其周围环绕小星分为一组,将耀眼的恒星作为星官,作为该片星组的首领。这样的方式,在春秋战国之前就已经形成基本体系,并且经历代沿用至今。典型的星组是四象、三垣、二十八星宿(4)(图8)。三垣指紫微垣、太微垣、天市垣。四象即青龙、白虎、朱雀、玄武。四象系统是将二十八星宿分成四组,每组七星,与四方等内容相比配形成的。中国星象系统曾广泛应用于天文、地理、医术、农业、占卜、堪舆等领域。不同的领域赋予了它不同的内涵,相关内容非常庞杂,本文在此只讨论其中颜色部分成因。紫薇垣包括北斗七星和北极星,紫微垣占据三垣中的中央位置,所以常被称为“中宫”“紫宫”,地位极为尊贵,秦汉之后常用“中宫”称呼皇后。紫微垣之所以命名为“紫”,是因为紫为红黑而生,红色代表阳、黑色代表阴。《荀子·礼论篇》:“天地合而万物生,阴阳接而变化起。”紫为阴阳调和、水火相容的象征。

紫白九星系统是《洛书》、八卦和五行系统相结合的产物。在勘验现实风水时,主要用于值年飞星和宅星。九星图的九宫位置是按照《洛书》分布的,总以中心位置为起点(中央位置是“五黄星”的原始宫位,九星会在九宫中按照规律进行运动),按照《洛书》数字的顺序五→六→七→八→九→一→二→三→四这样的规律飞行(图9)。从名字和九星图来看,紫白九星似乎也有色彩系统,这些色彩名的具体含义详见图表2。

由上可推测,九颗星名字中的色彩是由古人观象而来。他们根据其运动规律、特点、颜色等要素赋予紫白九星五行属性,在具体操作中仍使用五行八卦系统。通过对中国古代色彩观哲学源流研究,我们明晰了中国古代色彩观蕴含着丰富的哲学思想,易道思维逻辑对中国传统色彩观的形成至关重要;同时,明确了五行色彩与八卦色彩的区别与联系,分析了中国本土主流思想下的色彩主张与堪舆天象色彩特点,有利于引导长期处于西方色彩学语境下的中国民众理解中国文化、中国色彩,为现代中国民族类设计理念提供积极的帮助和引导。

参考文献:

[1]祁洞之.佐思录:易哲学讲演录[M].沈阳:辽宁大学出版社,2010.

[2]姜澄清.中国人的色彩观[M].南京:江苏教育出版社,2000.

[3]彭德.中华五色[M].南京:江苏美术出版社,2008.

[4]陈彦青.观念之色:中国传统色彩研究[M].北京:北京大学出版社, 2015.

[5]胡家祥.先秦哲学与美学论丛[M].北京:中国社会科学出版社2010.

[6]王文娟.五行与五色[J].美术观察,2005(3).