陈中凡先生与苏雪林、刘开荣的师生情缘

2019-02-13王永健

王永健

1959年,我从华东师大中文系毕业,考取南京大学研究生,师从著名学者陈中凡先生研读宋元明清文学史。其时,中凡师已年逾古稀,我才二十多岁。我每周去中凡师家中求教,有时中凡师或与我纵论天下大事,或回忆当年在各大高校执教的趣事。他曾多次谈及女弟子程俊英、冯沅君、苏雪林和刘开荣的故事。程、冯、苏三位毕业于上世纪30年代初的北京女子高等师范学校国文专修科,刘开荣则毕业于抗战期间成都金陵女子文理学院中文系。在中凡师与我谈及她们的故事之日,程俊英执教于华东师范大学,冯沅君执教于山东大学,刘开荣执教于江苏师范学院,而苏雪林则执教于台湾台南的成功大学。

1970年,当“文革”正酣之日,我曾收到中凡师大函,询问有关刘开荣和程俊英的近况。“文革”结束后,我又查阅了冯沅君、苏雪林评论中凡师诗文创作的资料,拜读了程俊英回忆和纪念中凡师的大作,深为中凡师与这四位女弟子之间的师生情谊所感动。本文仅就我所知道的情况,略述中凡师与程、苏、刘的若干遗闻轶事,从中不难窥见老一辈学者之间真诚、深厚的师生情谊之一斑。

陈先生长期执教于高等院校,不仅当教授,且在不少学校担任文学院长和中文系主任,60年如一日,始终坚守岗位,教书育人,为我国高等教育事业作出了巨大的贡献。作为一位著名的学者,陈先生治学勤奋,涉猎广泛,著述颇丰。早年研究哲学,兼及文史,于诸子群经,皆有所阐说。中年讲授诗文,撷华揽实,追踪汉魏,推尊盛唐,晚年又致力于元明清小说和戏曲,多有创新之论。陈先生于1980年9月所撰《自传》中尝谓:“数十年来,我在国内高等院校任教,一般说来,师生情谊甚笃。”无论在北大当学生,毕业后留校当教师,还是在诸多高校当院长、系主任和教授,陈先生与老师和学生相处融洽,情谊甚笃,可谓一大亮点和特点。陈先生对患病的业师刘师培伸出援手、将出狱的陈独秀接到家中居住,当时学界士林无不传为佳话。如果说,上述陈先生对待刘、陈两位业师的事迹,充分说明了陈先生与老师们的情谊甚笃,那么,下文我们要介绍的陈先生与几位学生的故事,则可谓陈先生与自己的学生情谊甚笃的生动写照。

动乱年代挂念女弟子刘开荣和程俊英

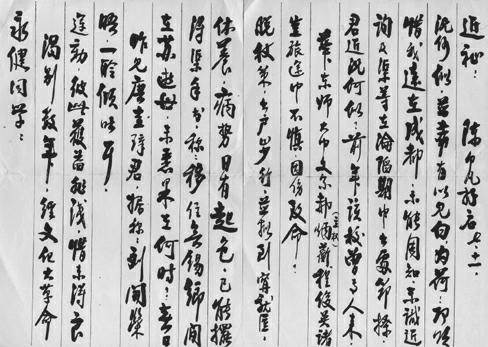

1970年夏,我收到中凡师的来函:

永健同学:

渴别数年,经文化大革命运动,彼此获益匪浅,惜未得良晤,一聆倾吐耳!

昨见唐圭璋君,据称刘开荣在苏逝世,未悉果在何时?春日得渠手书,称移往无锡乡间休养,病势日有起色,已能摆脱杖策,出户步行,并拟到宁就医,岂途中不慎,因伤致命!

华东师大中文系郝炳衡(立权)、程俊英诸君近况何似?前年该校曾专人来,询问渠等在沦陷区中出处节操。惜我远在成都,未能周知。未识近况何似,并希有以见白为荷!

即颂

近祉

陈中凡拜启七、十一、

信上关于“刘开荣在苏逝世”之说,实乃误传。刘先生于1968年因中风而半身不遂。中凡师函到之日,刘先生仍在天赐庄校内寓所养病。当时,我专程去拜访了刘先生,转达了中凡师对她的关心和问候,并复信中凡师报了平安。

中凡师为人正直,性格开朗,豁达大度,平易近人。他尊重师友,爱护晚辈。“文革”中,面对“抄四旧”“占房子”等所谓革命行动,他皆泰然处之。来函虽少不了说几句时髦的套话,但他对这场史无前例的“文化大革命”很不以为然。我记得1971年,我出差到南京,登门拜访中凡师。中凡师绝口不提“文革”之事,却沉湎于年青时代与好友们亲切交往的回忆,并兴致勃勃地从一大捆书画中,找出了吕凤子先生为他所作画像、黄宾虹先生赠给他的《湖山秋兴图》……与我一起赏玩,并详细介绍了他与吕、黄两位先生的友谊。

尽管中凡师对于“文革”如此不屑一谈,但1970年夏,这场“革命”尚在深入发展中。想到华师大曾派人外调郝、程两位先生在沦陷期间的出处节操,中凡师怎能不挂念他们的近况!听到刘开荣“在苏逝世”的噩耗,想起她的不幸人生和师生情谊,中凡师又怎么不倍觉伤心、惋惜,急于得悉详细情况!

刘开荣(1909-1973),湖南衡阳人。父亲刘鸿亮1925年加入中國共产党,1928年英勇牺牲。刘先生因家境贫寒,从小学、中学、大学直至研究生,都在教会学校读书。因为入教会学校,可以免费,并提供食宿。1935年秋考入金陵女子文理学院中文系,恰值陈先生任该系主任和讲座教授。刘先生在校读书时所撰写的《唐人诗中所见当时妇女生活》一书(1943年商务印书馆出版),就是在陈先生指导下完成的。后刘先生随校西迁成都,1941年毕业,从事基督教古典文献的翻译工作,兼任华西大学文学院秘书、金陵女子文理学院英文系教师。1943年,刘先生考取成都燕京大学历史系研究生,师从陈寅恪先生攻读唐代文学。她的毕业论文《唐代小说研究》(1947年初由商务印书馆出版),陈寅恪先生因故特委托陈中凡先生代为指导。陈中凡先生原来就是刘先生大学时代的业师,又在中凡师的指导下完成了研究生的毕业论文,因此刘先生与中凡师的情谊分外亲切而深厚。中凡师曾多次与我谈到刘先生在成都学习和工作的情况。而我到江苏师范学院中文系工作后,刘先生也经常在我面前赞扬中凡师的高风亮节,称颂他的道德文章。

1948年秋刘先生留美回国后执教于南京金陵女子文理学院中文系,时任系主任仍是中凡先生。刘先生讲授中西比较文学,并兼写作课程。1952年院系调整后,任职于南京师范学院中文系,后调至江苏师范学院中文系任系主任。她因不满已有的《神曲》译本,决定重译,并撰写长达4万言的《论但丁〈神曲〉》,惜仅译了《地狱篇》,即遭“文革”之变,有关论文和译稿均未发表。在历次政治运动中,刘先生曾受到不公正的待遇,而个人生活亦不如意。上世纪50年代,她创作的《睡醒了的莲花》在《雨花》发表后,又曾遭到过粗暴的批判。“文革”初期,刘先生更是受到冲击,因此心情一直不舒畅。60年代末,刘先生突然中风,当与此大有关系。

1949年力劝苏雪林回归

苏雪林(1897—1999)是位活了103岁的奇女子,她不仅是著名的女作家,一生笔耕八十载,作品多達65部;又是著名的教育家,杏坛执教半个世纪。但1949年后,苏雪林“销声匿迹”,中国大陆无人提起这位30年代蜚声文坛的女作家。苏雪林曾执教于苏州的东吴大学和景海女师,在百步街的寓所居住过一年多的时间,可是知者寥寥无几。至于苏雪林与恩师陈中凡先生的师生情谊,更鲜为人知。究其原因,不外有二:其一,1936年10月,鲁迅逝世之后,苏雪林在公开发表的致蔡元培先生长信中,列举鲁迅的“劣迹”,力劝蔡元培先生不要参与支持鲁迅治丧委员会,并声讨推崇鲁迅的“左派”和“鲁党”;其二,1949年5月,苏雪林先生不听陈中凡先生的力劝,由上海乘船赴香港,后又长期生活和执教于台湾。

苏雪林和中凡师结缘于北京女高师。1919年秋,苏雪林赴京准备报考女高师。她赶到北京时,已错过考期,于是,她在已先两年考进女高师的安庆女师的同学陪伴下,拜访陈中凡先生。陈先生为她的求学进取精神所感动,答应收她做旁听生。由于学习成绩优秀,苏雪林很快就转为在籍学生。1921年7月,苏雪林考取法国里昂的中法学院。在法国留学时,她常与中凡师通信,把她写的一些诗词寄给中凡师,陈先生很赞赏她的诗词作品,还推荐给国内的报刊发表。

1925年,苏雪林回国,与张宝龄结婚后赴上海张家。陈先生得知苏雪林住在上海的消息,便写信约她在苏州相见(时陈先生在东吴大学兼课)。苏雪林接到恩师的来函后,便到苏州与陈老师相会。在陈先生的推荐下,苏雪林担任了苏州景海女子师范国文科主任,并在东吴大学中文系兼课。1926年春,苏雪林便来到苏州工作,开始住在景海女师教工宿舍。后因其丈夫张宝龄亦执教于东吴大学,便搬到百步街寓所。1927年,苏雪林辞去苏州的工作,回到上海夫家。由袁昌英介绍,与陈源及其夫人凌叔华相识,并执教于沪江大学。

1928年7月7日,李小峰在悦宾楼所设的午宴上,苏雪林第一次与鲁迅相见。当苏雪林热情地伸出手时,鲁迅反应极为冷淡,并不起身,只微微向她颔了下首。这次初见,可说种下了苏雪林憎恨鲁迅的种子。我曾问过中凡师,苏雪林初次与鲁迅见面,鲁迅为何对苏雪林如此不客气,原因何在?中凡师告诉我说:苏雪林曾向他诉说此事,说她百思不得其解,她与鲁迅素昧平生,鲁迅为何如此冷淡!唯一可能是她与陈源夫妇是挚友,而陈源则是被鲁迅视为“敌人”的人。俗话说,爱屋及乌,鲁迅可能是“恨屋及乌”吧。当时,中凡师感叹地对我说:鲁迅如果“恨屋及乌”,那也并不可取。但鲁迅死后,苏雪林的过激行为,更不足为训。

1949年,苏雪林赴香港。我曾询问过中凡师:苏雪林到香港之前有没有告诉您?中凡师是这样回答我的:苏雪林是1949年5月5日到香港,在香港时与我有过书信往来。当时,我执教于金陵女子文理学院,曾写信给苏雪林,劝她回内地。苏雪林回信说:“我‘反鲁历史彰彰,在人耳目,回去岂不危险!”我复信说:“我同一位共产党的领导干部说过,那人说,像苏雪林这样高才硕学之人,我党定要争取的;‘反鲁此事,谁能记忆,请你转告,勿以为虑。”苏雪林在复信中又说:“离开武大是不告而别,回武大也不会要我。”我又一次复信说:“我可与校长吴贻芳相商,聘你为金陵女子文理学院教授。”但是,苏雪林还是心存疑虑,不敢回来。她在复信上说:1950年是公教的圣年,许多教友将到罗马朝圣。是否回大陆,等我朝圣回来再说。是议如何?中凡师知道苏雪林害怕,不敢回来,于是回信骂了她一通,并遗憾地说:“长与足下生死辞矣!”从此中凡师与苏雪林便断了书信来往。1952年5月,苏雪林又到了法国,曾对好友潘玉良说:“共产党实行专政,像我这样嘴不关风的人,在那个政权下是没法过的,我只好逃出来了。”这恐怕是1949年中凡师苦劝不听,坚持不回来的原因吧。苏雪林由于王世杰的推荐,于1952年7月到了台湾,执教于台湾师范大学。1954年又赴新加坡南洋理工大学大学执教,一年多后返台,执教于台湾成功大学,1973年退休。