浅谈济青高铁淄博北站站前广场一体化设计策略

2019-01-28王冉

王冉

(淄博市规划设计研究院,山东淄博255000)

1 项目背景

随着经济的持续快速发展,以高铁等城市快速交通为先导的规模化、高品质的新城建设成为了我国城市生长的重要模式[1]。

在这种模式中,高铁车站是新城人流的引入器,最显著的特征是快速通过,而高铁新城是导入人流的吸纳器,其基本职能是供人驻留活动。站与城之间关系密切,但快速通过和驻留活动的属性却是相互排斥。这就需要一种柔和的方式在两者之间进行过度,使之达到高效联系和有效融合。这种充当城与站之间接合器的正是站前广场。

淄博将于张店城区的西北部规划建设高铁新城,规划一共分为3个圈层——高铁新城、核心区和高铁车站。本次景观设计为高铁北站南侧的站前广场,北起站房出入口,南至站前路,东西两侧分别临广场东西路,总面积约5.5hm2。

2 一体化设计策略

作为城与站的接合器,站前广场需要满足以下4个方面的需求:(1)满足城市交通高效、便捷换乘的需求;(2)满足车站人流集散的需求;(3)满足烘托城市门户形象,展现地域特色的需求;(4)满足容纳城市公共文化生活的需求[2]。

基于以上4方面的需求,高铁广场需要布局交通、景观、休闲等多样功能,不同功能之间既要有相对明确的空间界限,又要彼此之间有机联系,同时还要与高铁站房、城市功能高效互动。在此次设计中采用了一体化的设计策略,具体分为3个方面:(1)广场空间与城市空间的一体化设计;(2)广场空间与建筑空间的一体化设计;(3)广场空间与地下空间的一体化设计。

2.1 广场空间与城市空间的一体化设计

广场空间与城市空间之间进行一体化设计,这其中又包含了一体化的概念设计、序列组织和空间布局3个方面。

2.1.1 概念设计

在上位规划中,高铁新城提出了“有机生长—化茧成蝶—繁花似锦”的设计理念,高铁车站作为人流的引入器,聚集着人气与活力,孕育着新生气息,很好地诠释了“化茧成蝶”的寓意。本次设计顺应了这一理念,提出了“新城之翼、魅力淄博”的设计概念,将上位规划中的设计理念与广场的设计概念进行了一体化的考虑。并在形式上运用了放射状的设计语汇,将“翼”的元素融入其中,使得整个平面就像是一只破茧而出、振翅高飞的彩蝶,同时也预示着城市的发展与腾飞。

2.1.2 序列组织

在空间上,从城市的角度来考虑场站城一体化的空间序列组织,从城市交通体系和区域发展的全新视点来展开空间塑造。在本次设计中,高铁新城被规划为“两横三纵”5条发展轴,高铁车站及其站前广场则位于中央核心轴上。

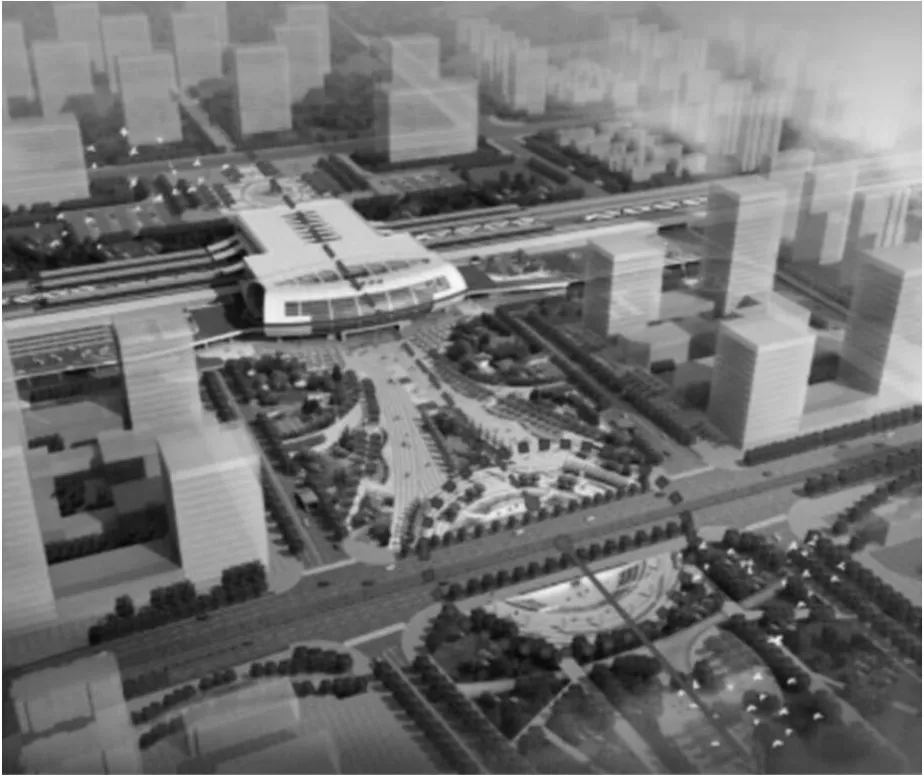

在这条核心轴上,一系列公共开放空间作为绿色斑块从高铁车站一直向北延伸到滨水区,形成中央景观带。本次设计中,将广场南侧与城市绿带进行一体化的设计(见图1),相互融合、密切衔接,从而延续了南北向的步行和绿化景观系统。

图1 广场南侧与城市绿带的一体化设计

2.1.3 空间布局

在本次设计中,广场周边为商业用地,站前广场作为城市开放空间与城市的关系十分密切。公交场站、长途场站等城市交通服务功能布局在站房两侧,使得站前广场超大人流集散的功能弱化,而满足城市文化展示、周边人群休闲的功能需求增加。设计中打破了传统单一、大尺度硬质空间的设计,从城市关系出发,针对不同的功能对广场空间进行了精细化的布局,形成了核心主题景观区、交通集散区、休闲停留区以及绿化景观区等不同的功能区,使整个广场集集散、景观、休闲等功能于一体。

2.2 广场空间与站房空间的一体化设计

除了在城市层面的联系,广场空间更要与站房空间进行一体化的考虑,而其中最主要的是两者之间交通空间组织的一体化。

高铁站内外的功能布局和流线很复杂,传统的站前广场的流线单纯为了人流疏散而设计,导致空间尺度过大而且缺少变化,很少考虑到行人的空间认知。而现在高铁站房多设计为开放空间,从站前广场到站房应当作为一体来看待,只有空间组织具有方向性和连续性,才能使交通流线更为顺畅。

这种一体化的交通空间组织,实际上就是要把旅客进出站所发生的一系列活动的空间结合起来,形成连续中具有变化的空间序列。

对于站前广场的线状交通空间,在设计中沿着疏散的方向利用连续的室外长廊形成方向的引导,使步行流线的目标更加清晰明确。同时,廊架的设计与站房建筑的现代风格协调,能够形成具有序列感的光影效果,同时也为行人提供了良好的步行环境[3]。

2.3 广场空间与地下空间的一体化设计

站前广场地下空间开发利用以后,广场空间还要与地下空间进行一体化设计。

2.3.1 庭院式的地下车库出入口

在本次设计中,广场的地下空间为停车场,地下空间的通风、采光、出入口等要结合地上部分进行综合考虑,既要满足地下功能的需求,又不能对地上景观空间产生影响。

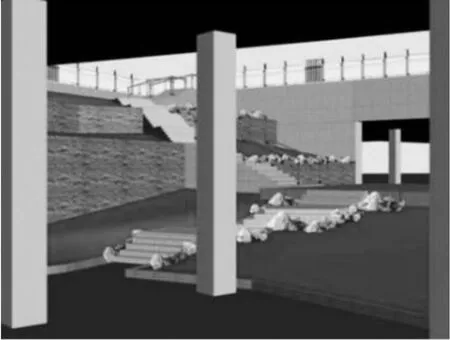

为了有效地联系地上和地下空间,设计中采用了庭院式的地下车库出入口,在引入自然光和自然风的同时,将景观绿化向地下空间延伸,柔化了出入口的边界,增强了广场空间与地下空间的渗透与流通(见图2),不仅具有交通集散、空间过渡的功能,还具有休憩场所的属性,并对改善地下空间的环境起到了重要作用。

设计采用了“多进一出”的方式,将地下多个消防通道口集中在一个庭院式的出入口中,并通过一出大面积的硬质转换空间集中通往地面广场空间,从而加强了景观环境的导向性,起到了安全疏散人流的作用。

图2 地下空间效果图

从地面空间进入到地下空间,空间感的反差会让人在心理上感到不适应,庭院式的出入口呈现出的是一种宁静的庭院空间环境,对开阔的广场空间及幽闭的地下空间都形成了对比与补充。它是地下空间的前奏,增强了地下入口的通透感,同时又是地上空间的尾声,增强了广场空间的层次,很好地实现了空间的过渡,缓解了行人心理压力。

除了以上满足交通组织、空间过渡的功能外,设计中在大的硬质转换场地中设置了树池坐凳等休息设施,使整个庭院式的出入口也成为一处休憩场所,通过植物的配植和置石的搭配,增强了休息场所的观赏性。

2.3.2 下场广场式的地下车库出入口

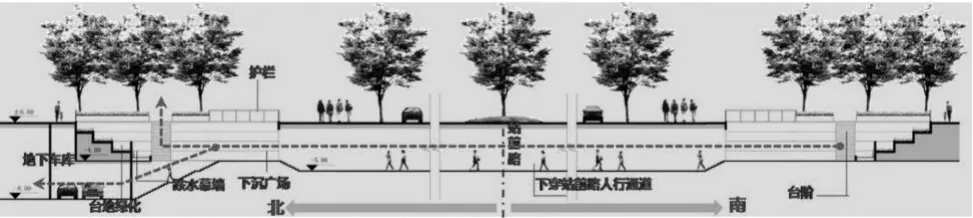

类似的手法设计还用于广场南侧的入口处。在道路规划中,一条人行通道从地下穿过站前路,景观设计将地下通道与广场空间联系的梯段往外移,结合弧形花坛形成了下沉广场式的出入口(见图3),穿行的人流会通过通道直接进入下沉广场,再经过台阶进入广场空间或地下停车空间。

图3 下沉广场式出入口剖面图

作为过渡性空间,不仅要在视觉上对景观环境进行设计,还要对声和光等因素进行考虑,才能塑造一个更好的空间环境,才能让人在其中有更舒适的体验效果。所以在下沉广场的设计中,结合地形高差设置了跌水幕墙,营造了景观又缓解了城市道路的喧嚣。同时利用彩色琉璃灯柱勾勒出入口的弧形轮廓,满足了夜间照明,烘托了出入口的景观氛围。

2.3.3 自然式的地下空间采光

本次设计中,地下空间自然采光除了以上2种开放式的出入口,还有另外一种方式,就是设置玻璃天窗,但这种方式的缺点是会对地面的景观和使用空间造成较大的影响。为了解决这个问题,设计考虑了成分与玻璃相似,但外表晶莹剔透、光彩夺目的当地特色琉璃。淄博博山是中国琉璃之乡,琉璃则成为淄博最具代表性的地域文化之一。通过在博山琉璃艺术中心的进一步了解,确定琉璃可以烧制成多种透光度,并且随着技术的不断发展创新,已经广泛与室内外的工程技术相结合。因此,本次设计决定采用琉璃代替传统玻璃,对地下采光功能和地上景观进行一体化设计。

设计将地下空间的采光位置选在了广场的中轴线上,在兼具地下空间采光的同时充分展现淄博琉璃艺术的魅力,形成广场上标志性的景观。在具体的设计上,利用琉璃塑造成淄博地图的形式,并根据不同区县的特点赋予了不同的色彩,立面上则根据淄博的地势特点形成起伏的变化。这一标志性的景观充分彰显了淄博城市门户形象,同时琉璃保平安的寓意也为来去的旅客带去了美好的祝福。

3 结语

综上所述,站前广场作为城市与车站的重要转化节点,是城站一体化得以实现的关键。随着城市的发展,站前广场的需求也在不断变化,在站前广场的设计实践中,只有通过广场空间与城市空间、站房空间及地下空间的一体化设计,创造出一个具有多重功能的,并且与外部站房、城市有机融合的站前广场,才能真正成为城与站的纽带,从而促进城站一体化的实现,带动新城的建设,推动中国城市化的进程。