德化白瓷佛像艺术现状及未来发展之路初探

2019-01-15杨芳

杨 芳

(泉州工艺美术职业学院,福建 泉州 362500 )

一 、德化白瓷佛像艺术发展的多元化现状及其艺术特征

当代文化艺术的多元化,改变了传统艺术发展的单一形式,处于纷繁复杂的社会背景下的德化白瓷佛像艺术亦呈现出多元化的发展状况。综合德化目前的市场现状,主要体现在4个方面。

1.仿古之风盛行

明代瓷塑大师的留世作品,代表了德化白瓷瓷雕艺术的最高水平,特别是何朝宗的作品被称为“何派”瓷雕,这些优秀作品一直是后人争相仿效的楷范。 如今陶瓷收藏艺术品市场的流行,更促进了这种仿古之风的盛行。但是,随着时代的变迁,人类生活的社会背景和精神文化背景发生了改变,对于特定时代产生的传统艺术品的理解难免不产生理解上的差异。加之,现代瓷塑艺人的文化水平及技艺水平的差异,致使仿制出的白瓷佛像呈现出不同的“形相”。如仿制何朝宗的传世名作《渡海观音》就非常多,其面相、姿态、衣纹、海浪都存在或大或小的差别。(如图1、图2、图3)

图1、图2、图3 渡海观音

2.佛教宗派的多种信仰并存

佛教主要包括三大体系:藏传佛教、汉传佛教和南传佛教。而在三大体系之下,各种分支流派众多。佛像信仰在当下社会环境下,呈现出没有主流、多种宗派林立的特征。因此,德化白瓷佛像的创作题材也牵涉到多种宗派的艺术形式。如禅宗、净土宗、密宗、律宗等,是目前德化白瓷佛像艺术制作的主要题材。佛教发展至今,已经形成完整的系统。各个宗派的经、典和历史故事造就了众多的佛像人物,即使仅一个佛像人物也有千变万化的造型,因此,德化白瓷佛像艺术呈现出多样化的宗派文化特征和丰富多变的造型艺术特征。

3.崇高、世俗、庸俗的精神审美特征并存

陶瓷艺术风格的变化,与社会生活的变化和时代风尚有极大的关系。当我们把陶瓷的或明显或细微的变化与当时的整个文化现象联系起来时,从中不难发现陶瓷以特殊形态对人的心灵的物化和外化。佛教信仰属于精神生活的一部分,现代人的精神生活趋向多元化,已经是一个不争的事实。这种多元化的精神生活状态,导致了多元化的审美特征。大致体现出3个特征:庄严肃穆的崇高精神审美追求,幸福自在的世俗化的精神追求,以及精神生活严重物化的庸俗的审美趣味。

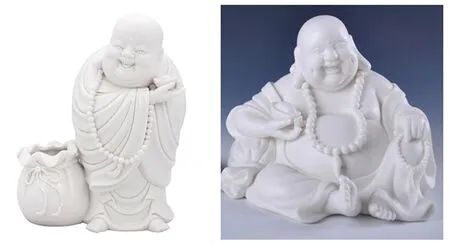

德化白瓷佛像艺术在多样化的精神审美特征的环境下,同样产生了相应的艺术风格。如释迦牟尼佛祖像、地藏王、西方三圣、华严三圣、娑婆三圣等,这些佛像人物大都庄严肃穆,要么双盘坐于莲花或坐骑,要么立于莲座、眼睛微眯俯视众生状,带有强烈的宗教神秘性、威严性。表达禅宗思想的达摩、观音是完全人格化、世俗化的人物形象。如渡海达摩、披坐观音、坐岩观音等,无不显现出和谐、自在、安宁的精神境界。另外,拥有无边法力,可以千变万化的观音,事实上其形象变化的核心是围绕着人们对于世俗生活的幸福追求而产生的。比如:立龙观音、鲤鱼观音、如意观音、送子观音等,无不体现着吉祥、如意、多子、多福的美好愿望。现如今物质生活极为丰富的人们,精神生活的严重物化导致精神生活的异化,即物质生活完全替代了精神生活,宗教信仰被“拜金主义”侵染。如强调华美衣饰,注重做工精细繁琐而忽略精神内涵、宗教精神表达的观音像;还有,弥勒佛像从布袋弥勒演变成了充满“肉欲”手托元宝的“财神爷”。这类白瓷佛像完全体现了庸俗的审美特征。(图4、图5)

图4、图5 托宝弥勒图

(四)市场的多元化需求

德化白瓷佛像的产品市场是多样化、多层次的。首先,从其产品销往的地区就有海外、国内之分,海外主要是东南亚、日本等地;国内又存在南、北、地区的差异。另外,就其市场层面而言,不仅分为高、中、低三个层次,还有大师艺术品收藏、工艺品收藏和信众供奉用品之别。因此,德化白瓷佛像的造型、规格、材质,反映出不同地区,不同层次、不同风格的艺术特征。

二、佛像出现的历史及意义

相传佛祖传法之初,便有不立文字不传像的祖训,大概也有担心不能“离相”的忧虑吧。然而后期佛陀弟子因尊崇佛祖而设此方便法门,确实也是为更多民众能早离八苦而打开的一道方便法门,不过这就给做“像”的从业者们提出了极高的要求。相和像的问题释迦摩尼早已参透,不管你如何用心,技巧多么高明,始终难逃肉胎凡相的束缚。很简单,成佛需要见空觉悟。不过这需要太高的慧根和悟性。普通民众极难企及,因而从客观上限制了佛教的发展。释迦摩成佛涅槃后,他的历代弟子们逐渐认识到了这个问题的重要性。公元前3世纪,孔雀王朝的阿育王极力推崇佛教,佛教成为印度的国教。由于观想的需要,石窟中开始出现佛陀的形象。自始,佛教洞窟造像艺术开始迅速传播。佛教传入我国后。因为是以佛经和洞窟佛教造像为传播工具和方式,所以最早在中国佛教又名“像教”。由此方便法门,佛教徒得以“观佛修禅”的方便方式以修禅,像在佛在。佛教也因此在东方得以快速传播发展。

关于佛像的最早出现问题同时又有这样的说法,根据《根本说一切有部·毗奈耶》(卷二八)记载,当年释迦牟尼讲法时,通常都是坐在众弟子中正中的位置,这样的布局安排使众弟子都能观佛“相好”,肃穆庄严。然而当释尊不在场时,弟子们顿感威德大减。所以,众弟子推举孤独长者请示释尊,请求造像代佛,供于众弟子中,以能观佛相好,助以威德。佛陀首肯:“随意当作,置于众首”。以上可以看出,释尊在世时便允许弟子为其造像,以像代佛,材料通常用檀香木。

佛像出现的时间问题并非本文的论述核心,无论早晚,佛像的出现都是一个目的:就是观其“相好”。“相好”是“三十二相”及“八十种好”的合称。在《禅秘要法经》卷中,对“观佛相好”有详尽的解释:首先“应当谛观顶上肉髻”,“次观像面,像面圆满,如十五日月”,再“复观额广平正”,“眉间毫相,白如珂雪,如颇梨珠”。而后依次观其口、颈、臂、手、足、脚,等等,上下依次可顺观也可逆观。《观佛三昧海经·观佛品》中记载,“佛告阿难,佛灭度后,现前无法佛,当观佛像,乐逆观者,从像足指,次第仰观,顺观像者,从顶上诸蠡文间,具足观身,渐下至足,如是往返,凡十四遍,谛观一像极令了了。观一成以,出定入定恒见立像在行者前,此念想成,名观立像。”从中我们不难看出,观佛“相好”是佛教徒最重要的一种修禅活动。对芸芸众生深埋着的慧根起到了祛蔽显见的作用。这其中最核心的是“像”。像在佛在,因而佛的庄严、佛的心胸、佛的释然、佛的慈悲、佛的自在、佛的明慧……等等所有佛陀觉悟成道的“相好”都要尽可能的通过巧匠充分表达出来,这样佛陀的世界和智慧才能转化为佛徒的世界和智慧。也就是说此时的“佛像”成了释尊的“相好”成果往弟子们身上转化的“便利通道”。佛像能表现出的释尊“相好”越多,佛陀对弟子们“示现”的可能也就越多,弟子们觉悟的层面无异也就越高。因而,佛像对先天慧显的少数弟子可能会是“相碍”,也就是刻板地让先天佛性根器较好的弟子去观佛礼像反而会造成阻障,但对绝大多数的僧众却是祛蔽显慧而后觉悟的这么一道重要法门。相随心生,那么觉悟成道的心性自然而然也就可以通过外相来度化众生了。“相好”会出现好的心性“气象”,而“象”语言的能指性肯定会超越我们已知的其它“转述”语言,机缘契合时也能产生“直指”的功效,因而佛像的布法功能性不容小觑。

纵观中国佛教造像史我们不难发现,佛教造像从洞窟的贴壁凿石造像到佛教寺院的木雕、铸铜或泥塑造像再到居家佛龛里供奉的铜的或瓷的小型佛像,信众修禅观想礼佛活动越来越方便,也越来越亲近。观想的禅修活动也从观释迦牟尼佛发展为观众多佛像:观七佛像(毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍婆佛、拘楼孙佛、拘那舍牟尼佛、迦叶佛和释迦牟尼佛等早期小乘佛教的禅观对象)、观多宝佛像、观三世佛像、观四方佛像、观十方佛像、观无量寿佛像、观弥勒菩萨像等。随着佛家弟子信众的激增,洞窟个体观佛修禅逐渐让位与寺院的僧众诵经、念佛、供养的礼拜活动。从修禅观佛发展到诵经、念佛、供养的礼拜佛,虽然佛像功能发生了一些变化,但早期的观佛修禅过程中的深刻认识和众佛法像对信众的指引作用却深植于人们心中。在后期一些小型化供养于家中佛龛内的佛像中,人们把佛的三十二相八十种好浓缩在大的体块线条和面相中,其中面相的重要性是不言而喻的。在日常生活中,我们的面部表情器官几乎担负着所有重要的情感传达。我们的喜怒哀乐通过细微的表情变化就能被别人轻易的捕捉到,哪怕面相微乎其微的变化都是极其重要的,有时候甚至会产生完全不同的心相感受。所以象佛陀放下一切觉悟成佛而出现的相貌确实会带有美好的加持意义,后期在不同地区由当地高僧们观禅得来的带有各地人种相貌特征的众佛法相则更能全面的加持于当地民众。这些功能的存在,在弗洛伊德的个人潜意识和荣格的集体潜意识的理论中均有论述。

作为家庭供奉的各种佛像存在不容置疑的潜移默化的度化功能。在我国,佛教东渐的过程是不断汉化的过程,其不断的融入道家和儒家文化的各种精神元素,使之能更好的被更广泛的民众接受。在众多的汉化佛教造像中,弥勒和观音像在民间的大量供奉最值得研究。弥勒光头大肚,一脸灿烂的笑容和开怀无拘令人顿感释然。观音温和庄严,莹润慈悲,望一眼则静入澄明。从早期弥勒观音像的类同到汉化后两像的截然不同,我们能强烈感受到汉文化神奇的幻变作用。汉化后的弥勒和观音像俨然已分阴阳。阴阳是中华文明元典《易经》中的基本概念,“大一“之后分阴阳,阴阳共济而化生万物。光头大肚笑容灿烂的弥勒佛无异是阳性的,而具备母仪之相的大慈大悲的观世音菩萨则非阴性莫属。关于弥勒观音像项坠的佩戴方法,世间早有说法云“男戴观音女戴佛”,一语道破天机。女人的天性中普遍存在多愁善感、疑心重肚量小的性格问题,在家庭生活中,在工作交往中,存在这些心理问题无疑会造成许多障碍,直至演变成家庭矛盾或社会问题。当大肚能容的弥勒佛形像出现在这些信女们面前时,弥勒阳光坦荡的笑容及开怀大肚的形象极大的化解了这些问题,使女性朋友们做到心细却又能容,温润而又阳光的性格品德,远离“贪嗔痴”三界。一尘不染大慈大悲的观世音菩萨,手持净瓶柳枝或莲花向世间播撒的是洁净的圣水和清静自在的理念,而这些恰是忙碌躁动的男人们所普遍缺失的宝贵属性。心中有了观音的“相好”加持,男人很快会入静达定,沉稳厚重。所以,在中国阴阳文化的深厚背景下,汉化的观音弥勒具备了强大的社会功能性。不只是弥勒和观音,众多佛像融入中华文化元素,潜移默化地优化着我们的性格,并深深的渗入我们的民族性格中。

三、当下德化白瓷佛像艺术存在的问题及未来的发展之路

总观德化白瓷佛像之现状,在林林总总每天都在生产制作的大量佛像中,我们不难发现进入眼界的许多都是一些刻板僵化的“像”。弥勒笑不坦荡,观音竟显媚态,阿弥陀僵化无神……。试想信众求进家中供于龛内的“方便法门”,不知能把他们度到何种境地!这些乱相的背后其实是艺人在唯利是图的经济背景下不能潜心修习佛教思想,不能通晓佛像历史及对于民众的特殊教化方法和意义所致。

在德化白瓷佛像的制作过程中,我们并没有看到白瓷佛像背后的深层宗教意义受到足够的重视,众多问题的产生归根结底是佛教文化本旨的缺失造成的。德化有世界上最通透的玉白瓷原料,有最悠久的白瓷佛像的制造历史及宝贵经验,有最勤劳智慧的陶瓷艺人等众多条件。唯独缺乏的是对佛教文化各宗派本旨的研究和表达。宗教精神本旨的背叛是世界性的问题,是人类长时间逐本求末追求肉体物质享乐,放弃精神育养的恶性累积。心不静则神不宁,喧嚣浮躁的物质化社会背景下,陶瓷佛像艺人创作之难可以想象。在德化,有些艺人已经点亮了阑珊灯火,他们已经懂得只有具备了“佛心”才能做得好佛像这个朴素的道理。另外一个层面,年轻的艺人开始尝试用西方心理学原理探寻现代空间中的佛性表达方式。这些积极的艺术倾向必然会引发德化白瓷佛像业更深层次的变革。艺人们会寻求掌握更多的佛之心性的传达方式。可以预见,在不远的将来,德化陶瓷佛像创作将会呈现多流派多方式的发展高峰期,僵化的形式束缚将被自由多维的艺术表达形式所取代。我们相信,短暂的调整期后,德化白瓷佛像艺术将能更好的作用于文化融合后的现代人类。