《好几个》创作漫谈

2019-01-15张南赵晗

张 南 赵 晗

2018年8月31日,中间剧场首届科技艺术节开幕,我们翻译并排演的英国女作家Caryl Churchill (卡萝尔·丘吉尔)的作品《好几个》作为开幕戏在中间剧场首演,加上之后的两天一共演出四场。它以克隆为故事的载体,以科技伦理为切入点,在一个科技发展有可能将我们带入的极端语境里探讨人的存在。

用文字记录戏剧演出本就是难事,剧目公演之后写文章回顾创作,也有刻意解释、画蛇添足的风险。但试想如果今后有人有兴趣研究卡萝尔·丘吉尔的作品首次进入中国的情况,除了设法找到这次《好几个》的演出录像观看之外,或许也会希望了解到这部戏的最初想法的诞生、排演的过程,以及它在科技艺术节之中的位置等等一系列语境问题。本文尽量避免重复《好几个》已经呈现在舞台上的内容,而从创作者的角度讨论这部作品排演过程中的思路。

《好几个》可以看做是一个父亲和三个儿子之间的故事。只不过这三个儿子并不是寻常意义上的兄弟。最先出现的儿子“伯纳德2”(伯2),一辈子都以为自己是家里的独生子,有一天却突然发现自己其实是很多个克隆版本其中之一。父亲索尔特多年以前将亲生儿子“伯纳德1”(伯1)抛弃而克隆出一个和他一模一样的,企图通过第二次机会从失败中获得救赎。然而这位父亲没有想到,医生竟然违背科学伦理,偷偷克隆了好几个。这些突如其来的信息为这部戏揭开大幕,我们仿佛透过门上的小孔旁观这两个儿子各自与父亲的对话,看他们在记忆的迷宫里绕行,看他们在各自情感的漩涡里求生。在全剧结尾的第五场里,失落的父亲见到了“其他那些个”之一的迈克尔,他试图去了解这个与自己另外两个儿子基因完全相同的陌生人,却最终发现他们——“不一样”。

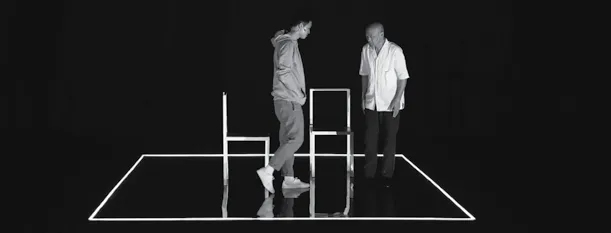

《好几个》剧照(摄影:陈雷)

《好几个》创作于2002年,这让人不得不佩服丘吉尔超前的眼光和敏锐的思考。从克隆羊的诞生到今天,基因技术突飞猛进而且还在继续发展,不仅实现了从前我们无法想象的事情,也让我们对人自身有了更多了解,但同时这种可能性的另一面恰恰是其可怕性。我们常说,不知道的东西会让人害怕;当全世界还在为克隆羊震惊的时候,丘吉尔就放眼未来,给我们制造了一个极端戏剧情境:如果有一天实现了人的克隆,那我们会如何面对?2002年的剧本,十六年后读起来、排演起来丝毫没有过时感,而且在可以想见的未来也不会有任何过时感:科技的确在一步步走向丘吉尔巧妙预言的那个极端,而我们的思考却还没有跟上。科技本身并无好坏之分,只有作用在人身上、进入人的选择时才变成伦理问题,而思考人与科技的关系时,什么又会比“克隆人”更让我们有切肤之痛呢?当你不是唯一的,当你的存在、身份、独特性受到强大外力冲击的时候,你要怎样重新认识世界,重新认识与他者的关系,重新认识自己?“我”究竟如何定义?如果我没有成为现在的我,我有可能成为谁?我之所以为我,在多大程度上是先天决定的?又在多大程度上是种种选择——自我的、他者的——累积叠加的结果?自我如何区别于他者?而我又究竟为什么要区别于他者?剧作家关注在科学飞速发展的今天,我们应该如何思考这些发展对人的影响,而她提出的问题——这些关于人如何认识自己、定义自己的问题——是永恒的、超越时代的。

《好几个》剧照(摄影:陈雷)

《好几个》作为丘吉尔第一部搬上中国舞台的作品与中间剧场科技艺术节这个契机有着很大的关系,但是介绍丘吉尔的作品这个想法我们已经酝酿了很久,大多出于对剧作家在当代戏剧史上地位的仰慕,以及对国内一直没有她作品译介、排演的感慨。《好几个》并不像丘吉尔其他作品,比如Cloud Nine, Top Girls, Big Money等等那么广为人知,但是它颇能代表丘吉尔凝练的语言风格。《好几个》的台词句子没头没尾、没有标点符号,像极了日常隐含着冲突的对话:语句碎片化,对过去的记忆不清晰,想到哪儿说到哪儿,相互打断,莫名沉默等等不一而足。这些台词似乎没说的部分比说了的更重要,充分体现着丘吉尔对语言本质的探求——我们究竟为什么说话,如何选择说或者不说,又如何决定怎么说。无论作品背后隐藏着多么宏观的、深刻的话题,舞台上展现在我们面前的是具体的人,是父与子的关系与交流。每一句台词说出来的理由都是窥探他们之间关系的窗口。丘吉尔强迫我们抛弃对文字和对话想当然地、被动地接受,这在翻译的过程中又被放大了很多倍——因为语法句法不同,遣词造句更不可能逐字逐句生硬对照,要翻译出一句被打断的话,我们必须弄明白要说而没说、被打断的究竟是什么。因此我们的创作也就起始于对台词抽丝剥茧般的梳理,对那些说与不说、如何说的理由作出选择,以求在中文语境中不仅做到忠实于剧作家的文字,更要最大程度上地还原这些文字背后的一切。

文本翻译仅仅给整个翻译工作打下了基础,带进排练厅的至多不过是初稿,而翻译工作的真正完成,全在于排练过程中与演员一起工作,对初稿的不断打磨。个中乐趣和煎熬也让我们更坚信,为舞台排演而做的文本翻译,一定要经过排练厅的历练才能稳稳地立在舞台之上。

在文本基本成型之后,首先亟待确定的是作品的舞台空间和样式。与对话的简洁凝练相对应,剧作家对环境的描述也简单得不能再简单:索尔特的家。丘吉尔对五幕戏的时间以及它们的间隔也没有限定,我们只能从角色的对话当中循着蛛丝马迹去拼凑出在舞台上这个空间、这些时间以外发生的、与这五段对话互为因果互相关联的事件。

在《好几个》的故事里,家是一个空间概念,更是每个人物定义自己身份的语境——索尔特不断要面对自己作为父亲的权利和选择;伯1和伯2在不同的位置上经历了对自己作为儿子这一身份的质疑和由此而来的危机;迈克尔对自己独立于这一语境的身份表现出的坦然和淡定则将这一语境进一步问题化。四面墙把互相看做是亲人的人与外界隔离开来。然而亲人是如何定义的呢?人又是如何定义的呢?父亲索尔特与儿子们的对话就是在这样的框架中进行的。为了让这个家的概念有充分的可延展性,我们很早就决定这个空间:这个家只是一个抽象的方框。它如丘吉尔的剧本一样言简意赅地为人物提供了一个既成立又被不断消解的语境。当然越是看似简单的东西越需要精确,舞美设计为这个方框做了很多版模型,我们最终确定了由白色LED灯带围合起来的黑色镜面平台。在合成过程中我们又决定将这个空间缩小到原来尺寸的三分之一,加强这个空间的逼仄与抽象,强化父子关系中的复杂情绪与张力。灯光设计用光与影营造了强烈的时空感:大量的侧光配合地上的LED光带让父子二人总是如同漂浮在一座孤岛之上;情感浓烈的对话,低角度的脚光像黑暗里的一支蜡烛把两个人笼罩在一起,既温暖也孤独;纱幕后面如乌云翻滚般的烟雾被光染成淡淡的蓝灰或者昏黄,在幕与幕之间衬着父亲孑然一身、孤独迷惘的剪影,把我们带出这个框架,带到那些在舞台以外的或悲伤、或惨烈的情境。我们在舞台呈现上没有追求所谓的“舒服”,因为这个戏就不让人舒服。相反,观众也许能感受到在梦境里走进只有两个人的医院,或者实验室,尤其是在不知道将发生什么的情况下,会体验到的那种莫名的严酷。当然,如果仅仅觉得这种视觉效果好看简洁,也完全不会影响到观剧体验。

声音是这个戏另一个重要的元素,它同舞美灯光一样支撑着这个作品的时空和情感。我们开始考虑过用暗示性偏强的声场补充叙事,比如说克隆人危机的爆发会有很多媒体报道的声音叠加在一起,再比如说克隆发生地的具体音效。随着排练的深入,我们越来越强烈地意识到,这类暗示性的声场都是在为剧本画蛇添足,于是我们决定抛弃音效,而从更宏观的层面上去探索这个极端情境会需要什么样的声音,身处其中的人物会在想象中听到什么声音。如此,没有一处声音会接地气,没有一处声音会图解人物心理或情绪;声音在表达上更注重营造一个我们在现实中谁也没体验过却又似曾相识的情境。最终我们选择了墨西哥音乐家Murcof用电子乐重新演绎的爱沙尼亚当代作曲家Arvo Pärt的作品Variations for the Healing of Arinushka,并在其上叠加电子音乐家Oneohtrix Point Never 短小精悍的打击乐作品6th Floor。变奏曲隐合克隆人的身份危机,广义上的氛围音乐又在换场时把观众置于熟悉又陌生的环境之中,从上一场的紧张剧情中出来,去揣摩下一场会发生什么。声音与剧本形成的互补,在衔接场次的同时也给观众提供了想象空间。

服装的创作似乎是最简单也是最难的。我们的服装设计师人在纽约巴黎两地,排练时来过北京进组,但没有待到首演。工作方式只能是与导演持续沟通,由剧组去实现他的设想。在这点上,他更像是个服装创意总监,确定服装如何作为语汇帮助人物的表达,把握方向,并在看到实物之后做取舍判断。艺术家天马行空的想法很难付诸文字,即使用文字确定下来也经常会让人感到“虚”。例如他为父亲设想的衬衫,在西方被称为“保龄球衬衫”——看过美剧《好汉两条半》的观众应该不陌生。这款衬衫会让人产生与酒吧、台球以及早期摇滚乐的联想,但是在国内语境中究竟会传递给观众何种信息呢?工厂工人?退休教师?这种文化元素的视觉翻译中,不确定的正是最有趣味的,只要你相信它的生命力。三个儿子的定位就更有趣了,原始儿子伯1在我们的想象中是个街头长大、有些许黑社会意味的人,他被造型成了一个滑板中年,克隆儿子伯2则获得了焦虑中产阶级的形象,而乐天派的克隆儿子迈克尔有点儿书呆子气,活脱脱一个“码农”。视觉上,这三个儿子既有联系,又有断裂,既有西方语境里的表达,也具备中国排演需要的元素。

当然,一切视觉听觉都需要围绕表演创作。舞美灯光声音服化再高级,不符合人物的表演塑造也都会成为空中楼阁。我们的两位演员从来没有拿剧本想当然过,尝试过编所谓的“人物小传”,行不通就换方法,具体情境具体分析,想不通的时候大家一起回归文本,把想象和感觉都归拢到丘吉尔给出的有限信息之上。《好几个》披着现实主义的外衣,却又把赌注押得不能更高,高过生死,这个时候该如何演?怎么能让观众体验到庸常中的危险感?我们尝试过大调度,尝试过抽离,设想过平铺直叙,也设想过大起大合。最后的表演节奏应该说还是来自剧本给我们提供的那种潜伏的、无处不在的威胁感。沉默不语,就是父子之间互相赠送片刻的生命来补偿过去缺失的一切;欲言又止,就是人与人之间的理解或不可能理解,竟无语凝噎;打断对方,就是急于表达强烈情感却又无法做到。

《好几个》虽然是科技艺术节的开幕戏,但科技实实在在只是个引子,引出的是科技冲击到人,然后人做出什么反应。我们会自觉不自觉地把科技作为一个独立的实体来考量,但科技和艺术的结合却能让我们再多走一步,去思量科技的人性维度:没有人,便没有科技;没有人,也一样没有科技的意义;今天的基因技术、克隆技术是科技,几百万年前人类使用石头也是科技。排演一部《好几个》不是也不应该是什么新鲜事,无非是在一个合适的时间点上把我们已经司空见惯的情境重新陌生化放到观众眼前,让大家有机会重新和我们一起思考眼前存在的一切和应该、可能存在的一切之间的关系。

在充满科技感的科技艺术节的有关科技的开幕戏开幕之前,我们还做了个有趣的尝试:做剧场和舞台工作的同行们都知道让观众在看戏的过程中别用手机有多难。我们找了戏剧界朋友的孩子们分头录了一段话,混剪成童言无忌的观众须知。庸常的话从天真的孩子们口中说出,仿佛成了魔法,无论是“欢迎大家来观看演出”还是“请把手机调成静音或关闭——现在就关了吧”还是重叠的“谢谢大家,谢谢,谢谢”都发挥了奇效,在中间剧场的几场演出大概是我们近些年间有过的最美妙的观演体验,几乎没有手机的荧光屏亮起,就连北京初秋剧场里的咳嗽声都能找到合适的气口咳出来而不影响表演或其他观众,实属难得。