饲料原料粉碎粒度对大鳞副泥鳅生长性能的影响

2019-01-03周秋白王自蕊钟潮明张正洲

■高 淼 周秋白王自蕊 钟潮明 王 颖 张正洲 杨 鑫 刘 瑜

(江西农业大学动物科学技术学院,江西南昌330000)

大鳞副泥鳅(Paramisgurnus dabryanus)隶属于鲤形目(Cypriniformes)、鳅科(Cobitidae)、花鳅亚科(Cobitinae)、副泥鳅属(Paramisgurnus)。大鳞副泥鳅常生活于底泥较深的湖边、池塘、稻田、水沟等浅水水域。对低氧环境适应性强,除了鳃呼吸外,还可以用皮肤和肠呼吸。视觉很弱,但触觉及味觉极为灵敏。因其高蛋白、低脂肪且味道鲜美,深受消费者青睐。大鳞副泥鳅是一种杂食性淡水鱼类,环境适应能力强,抗病力强,生长快,养殖成本低,分布广泛。具有良好的食用和药用市场的潜力,我国南方各地会将泥鳅养殖在稻田中,形成稻-鱼共作模式。Wang等(2008)研究了不同饵料水蚤与小球藻对泥鳅生长情况的影响,证明增重率等生长性能指数可以较好的反映泥鳅对饲料的利用及饲料对泥鳅健康养殖的影响。

一个优质的泥鳅饲料产品,不仅取决于饲料配方,还与加工工艺密切相关,饲料原料的粉碎是配合饲料加工工艺中的关键工序之一。合适的粉碎粒度不仅可提高鱼虾对饲料的消化利用率,减少鱼虾因为粪便排泄量和营养流失对水质环境造成的污染,还能使饲料中各种原料更易混合均匀,生产出质地均匀的饲料;但过度的粉碎则使机器的能耗增加、降低饲料生产效率,增加生产成本,也可引起其他负面效应。所以饲料原料的粉碎粒度应在一定的范围之内。动物的种类不同对饲料原料的粉碎粒度要求也不尽相同。目前相关研究以畜、禽为主,在水产方面比较少。本文通过用不同粉碎粒度的原料制作饲料进行投喂观测其对于泥鳅生产性能的影响,旨在为泥鳅饲料生产工艺提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计及日粮基本营养水平

试验饲料用同一种配方(见表1),分别使饲料原料粉碎至完全通过20(0.850 mm筛孔)、40(0.425 mm筛孔)、60(0.250 mm筛孔)、80(0.180 mm筛孔)、100目(0.150 mm筛孔)和120目(0.125 mm筛孔)的分样筛,计为1、2、3、4、5组和6组,每组3个重复,共18个泡沫箱,泡沫箱的体积为45 cm×25 cm×17 cm。每个泡沫箱放置40尾试验泥鳅,分别投喂上述试验饲料。

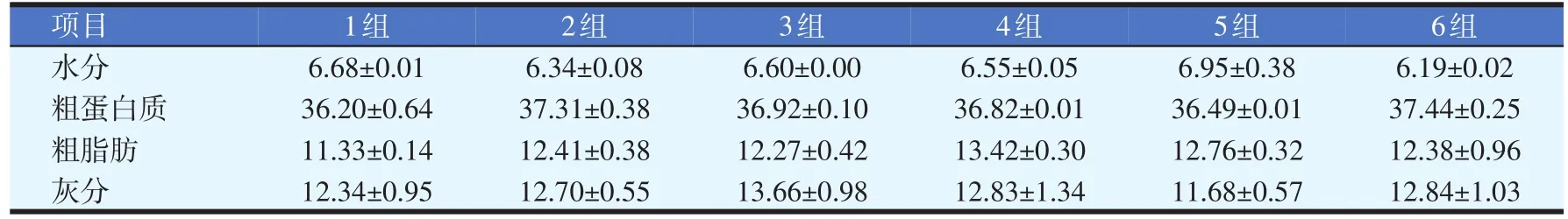

表1 试验饲料的基本营养水平(%)

1.2 饲养管理

试验所用的大鳞副泥鳅来源于江西农业大学水产试验基地,泥鳅体质健壮,无病无伤。体重为(3.58±0.01)g。随机将泥鳅放入到试验泡沫箱内,每天8:00和18:00各投喂一次。每天根据泥鳅的摄食状况,及时调整饲料的投喂量(以30 min内吃完为准)。曝气后的自来水做为养殖用水。试验期间及时换水。试验持续60 d。试验前期30 d的周平均水温是13~18℃,试验后期30 d的周平均水温是8~10℃。试验期间仔细观察泥鳅养殖的情况,及时处理突发状况。

1.3 样品的采集与指标的测定

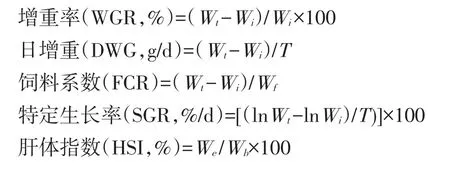

试验30 d后对试验鱼饥饿24 h,然后对各组进行计数、称重。养殖60 d后对试验鱼饥饿24 h,再次对试验鱼各组进行计数、称重。分别在各重复中随机取3尾。测定体重、全长、体长,随后解剖取出内脏,并分离出肠和肝脏。测定内脏重、肠长、肠重、肝重和胴体重。并计算肝体指数(HSI)、肠体指数(IBI)、丰满度(CF)。

养殖试验结束后,在分析各组织成分前,测定和计算个体及相关器官的参数。

式中:Wt——试验结束时的平均体重(g);

Wi——试验开始时的平均体重(g);

T——试验天数(d);

Wf——摄食饲料的总重量(g);

Wb——试验鱼的体质量(g);

We——试验鱼的肝脏重量(g);

Wg——试验鱼的肠重量(g);

L——试验鱼的体长(cm)。

1.4 常规营养成分的测定

参照GB/T 6435—2014《饲料中水分的测定》、GB/T 6438—2007《饲料中粗灰分的测定》、GB/T 6432—1994《饲料中蛋白质的测定》和GB/T 6433—2006《饲料中粗脂肪的测定》相关国家标准进行样品处理,并测定水分、粗灰分、粗蛋白质、粗脂肪的含量。

1.5 数据处理

试验结果采用“平均数±标准误(Mean±SE)”表示,试验数据用Excel 2016和SPSS 17.0进行统计分析。先对数据作单因素方差分析(one-way ANOVA),若处理间差异显著,再用Duncan's法进行多重比较,显著水平为P<0.05。

2 结果与分析

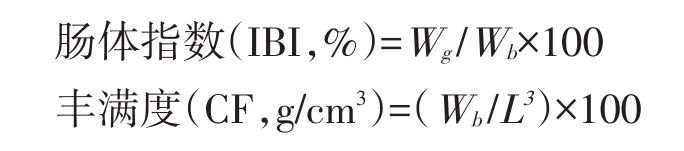

2.1 饲料原料的不同粉碎粒度对泥鳅生长性能的影响

在周平均气温13~18℃,养殖30 d,不同粉碎粒度的饲料原料对泥鳅生长性能的影响见表2。随着饲料原料粉碎粒度的减小,大鳞副泥鳅的末增重、增重率和特定生长率均会呈现先升高后降低的变化趋势。5组的末均重最高,显著高于2组和6组(P<0.05),但和1、3、4组的差异不显著(P>0.05);5组的增重率均显著高于其他各组(P<0.05);5组的特定生长率显著高于2组和6组(P<0.05),与1、3、4组差异不显著(P>0.05)。4组的饲料系数最低,与其他试验组的差异不显著(P>0.05)。

表2 不同处理组大鳞副泥鳅的生长性能(30 d,n=3)

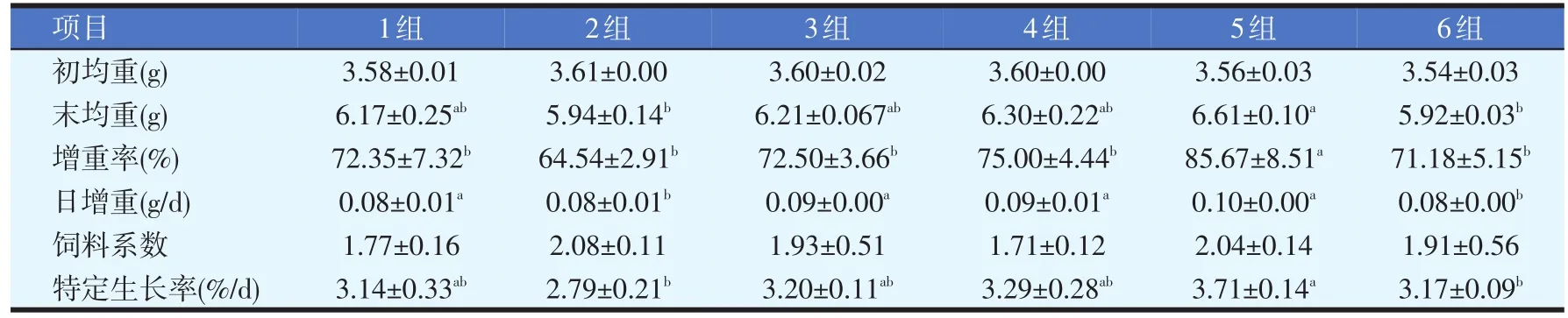

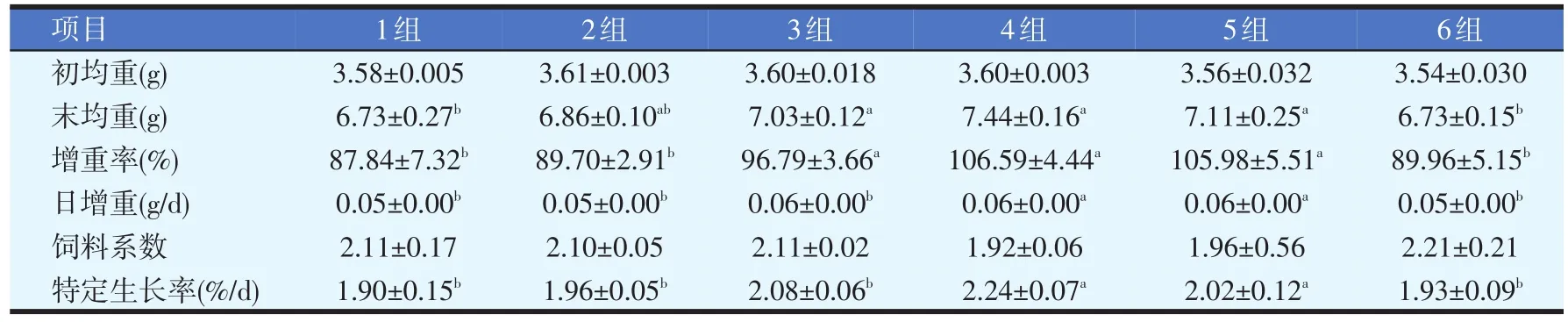

在周平均气温8~10℃,继续养殖30 d后,不同粉碎粒度的饲料原料对泥鳅生产性能的影响见表3。随着饲料原料粉碎粒度的减少,大鳞副泥鳅的末增重、增重率和特定生长率均会呈现先升高后又降低的变化趋势。4组的末均重最高,显著高于1组和6组(P<0.05),但与2、3、5组的差异不显著(P>0.05);4组的增重率显著高于1、2、6组(P<0.05),但和3、5组差异不显著(P>0.05);4组的特定生长率显著高于1、2、3、6组(P<0.05),但和5组的差异不显著(P>0.05);4组的饲料系数最低,与其他试验组的差异不显著(P>0.05)。

表3 不同处理组大鳞副泥鳅的生长性能(60 d,n=3)

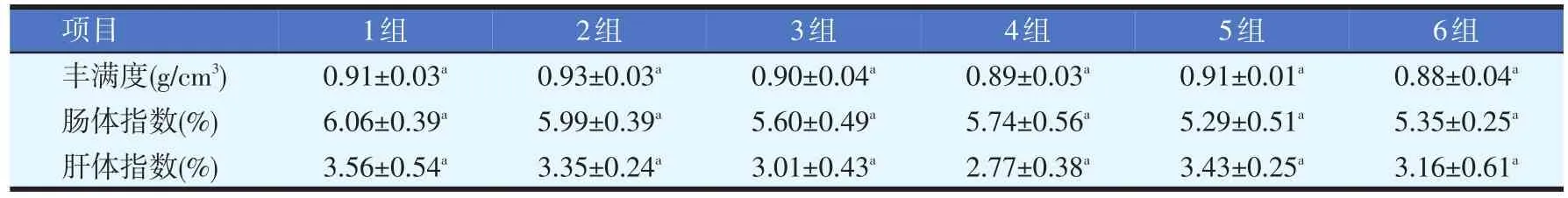

2.2 饲料原料的不同粉碎粒度对大鳞副泥鳅形体指数的影响(见表4)

由表4可知,随着饲料原料粉碎粒度的减少,大鳞副泥鳅的丰满度、肠体指数和肝体指数均呈现波动变化的趋势。肝体指数在第4组时最低为(2.77±

0.38)%,肝体指数各组差异不显著(P>0.05),5组的肠体指数最低为(5.29±0.51)%,肠体比各组差异不显著(P>0.05);丰满度在第6组时最低为(0.88±0.04)g/cm3,丰满度各组差异不显著(P>0.05)。

3 讨论

表4 不同饲料原料的粉碎粒度对大鳞副泥鳅形体指标的影响

3.1 不同粉碎粒度的饲料对大鳞副泥鳅生产性能的影响

饲料原料的粉碎粒度对大鳞副泥鳅的生产性能有着不同的影响,在周平均水温是13~18℃时投喂饲料30 d以后,粉碎粒度为100目的饲料对增重率均有显著影响(P<0.05)。在后期周平均水温是8~10℃继续投喂饲料30 d,粉碎粒度为80、100目的饲料对增重率和特定增长率均有显著影响(P<0.05)。不同粉碎粒度的饲料影响泥鳅生产性能的原因可能有3点:①在一定范围内,饲料粉碎粒度变小,原料在肠道内与消化液接触的表面积增大,有利于泥鳅对营养物质的消化和吸收,减少了营养物质的流失和泥鳅粪尿的排泄量。可以与消化液混合更充分,通过提高泥鳅对营养成分的消化吸收来影响泥鳅的生长性能,这一点与李忠平、邓君明、王卫国等、陈道仁研究观点相同。当粉碎粒度较小时原料在调质过程中,对温度更为敏感,虽然与粒度较大物料升高同样的温度,但是粒度小的粉料更容易吸收热量,容易导致加热过度,此时会引起饲料中有益酶活性、维生素损失,还会导致美拉德反应,降低蛋白质氨基酸表观利用率,从而降低动物生长性能。②粉碎粒度的大小影响原料的调质制粒效果,粉碎粒度小,有利于物料的混合均匀,在调质制粒过程中原料能受热均匀,充分调质,可以产生更好的黏合性和适口性,更利于消化吸收。李忠平指出,在普通调质制粒过程中,粒度影响因素占20%。饲料粒度减小时,组分接触更加紧密,混合更加均匀,制粒时更易压紧,饲料不会出现裂缝和破裂,在水中溶失率减少。③试验的泥鳅处于幼苗期,肠道的消化吸收功能可能会受到粉碎粒度影响。段海涛等研究表明,在生长猪生长发育初期,肠道上皮细胞的吸收机制尚未完善,对饲粮的粉碎粒度的大小比较敏感,当饲喂适宜粉碎粒度的饲料时,生长发育较快,料肉比比较低。动物生长性能的不同,主要在于肠道对不同粉碎粒度的饲粮消化吸收能力不同。特别是处于幼龄的个体肠道发育不全,粒度越小对肠道损伤也越小,更有利于肠道发育和营养吸收,温超等的研究结果也支持这一观点。

3.2 不同粉碎粒度的饲料对大鳞副泥鳅形体指标的影响

在本试验中,随着饲料粉碎粒度的减少,大鳞副泥鳅的丰满度、肠体指数、肝体指数和脏体指数均呈现波动变化的趋势。肝体指数是判断肝脏发育和脂肪积累程度的一个重要标志。肠道是鱼类最重要的消化吸收器官,肠道生长发育状况对营养物质消化吸收有很大影响,因此肠道的重量在一定程度上可以用来评价鱼类消化能力。鱼的丰满度是检验鱼体肥瘦的重要指标。本试验结果表明,肝体指数在粉碎粒度为80目时最低,肠体指数在粉碎粒度为100目时最低;丰满度在粉碎粒度为120目时最低。各组肝体指数、丰满度和肠体指数均无显著差异,表明在本试验条件下,不同粉碎粒度的饲料对肝体指数、丰满度和肠体指数无显著影响。

3.3 不同温度下饲料原料的粉碎粒度对泥鳅生产性能的影响

从表2和表3综合来看,第一阶段的特定生长率比第二阶段的整体要高。80目组的末增重第一阶段由3.60 g增加到6.30 g,增加了2.7 g。第二阶段由6.30 g增加到7.44 g,增加了1.44 g;第一阶段增重的平均值是第二阶段增重平均值的3.30倍。产生这种情况的原因可能有2点:①试验期间的前30 d,周平均水温是13~18℃,最高温度达22℃;试验的后30 d的周平均水温是8~10℃,最低气温达8℃。泥鳅小肠内各种酶的最适宜温度均在20℃以上,这与董孝国的研究相符合。在试验的后期由于温度较低每个试验组泥鳅摄食量每周在4 g左右。有研究表明,泥鳅的最适宜生长温度在26℃到28℃。当温度低于13℃或者温度高于30℃时,泥鳅就会表现为活动能力减弱,几乎不摄食。在自然条件下,此时泥鳅就会进入冬眠或者夏眠。因此,在试验的前30 d期间泥鳅的活动能力强,摄食积极,摄食量比较多。100目组的增重率显著高于其他各组;在试验的后30 d温度比较低泥鳅的活动能力也比较弱,摄食不积极,摄食量比较少。第一阶段的饲料系数比第二阶段的整体要低,说明温度低饲料系数变高,可能是温度低消化酶活性弱,对饲料消化吸收能力也差。②在温度较高时100目组的饲料在水中的溶散较多,泥鳅吃的多,消化快,长得好而且相对于80目组,100目组所用的消化能比较少。80目组在这两个阶段中饲料系数均比其他试验组的较低,可能80目的颗粒有利于泥鳅胃肠蠕动促进消化。本试验是在秋、冬季节的试验,温度比较低,春、夏季节气温比较高,80目的饲料原料粉碎粒度是否为最适的粉碎粒度有待进一步研究。

4 结论

试验结果表明:本试验条件下,在周平均水温是13~18℃时泥鳅饲料原料粉碎至完全通过100目标准筛,可以获得最大的增重率、日增重和特定生长率。在周平均水温8~10℃时泥鳅饲料原料粉碎至完全通过80目标准筛,可以获得最大的增重率、日增重和特定生长率,同时也获得最小的饲料系数。从整个养殖周期阶段总体效果来看80目效果最优,100目次之。