图式理论在高中物理概念教学中的应用探讨

2019-01-03

(江苏省苏州市吴江区汾湖高级中学,江苏 苏州 215211)

哲学家Kant最早提出了“图式”的概念,他认为图式就是学习者对过往所获得的知识、经验和反应等一种自我组合而形成的特定结构。[1]经多位心理学家、教育家、人工智能专家的发展和实践,逐步由“图式”发展为“图式理论”。现代认知心理学认为图式是以某一个主题为中心形成的知识结构,从而储存在学习者大脑中的,具有“组织性”“集合性”等特征,影响着学习者对后继的各种客观事物的反应和判断。[2]学习者在获取新知识、理解新事物时,往往会调用自己头脑里已有的图式去尝试理解和分析,当两者相符时,就可以比较顺利地理解新信息;当两者不符时,就需要对已有的图式进行修正或重构。

高中物理中的概念教学可以在图式理论的指导下完成,有助于学生构建良性的物理知识体系,培养学生掌握类比、迁移等科学方法,发展学生解决实际问题的能力。本文以高中物理概念教学为例,尝试在教学中应用图式,从而实现概念的同化和顺应。

1 呈现多样实例,帮助学生形成图式

学习者对于陈述性知识的学习,大多是基于对大量实例的分析,通过对实例的差异性、共同性的反思后,形成对该方面内容所涉及的相关信息的记忆和理解,最终具体化为某一个确定的图式。因此,在人脑形成图式的过程中,教师应围绕主题设计一系列的事例,以连续呈现或同时呈现等方式展示给学生,为学生较快地形成图式作铺垫。

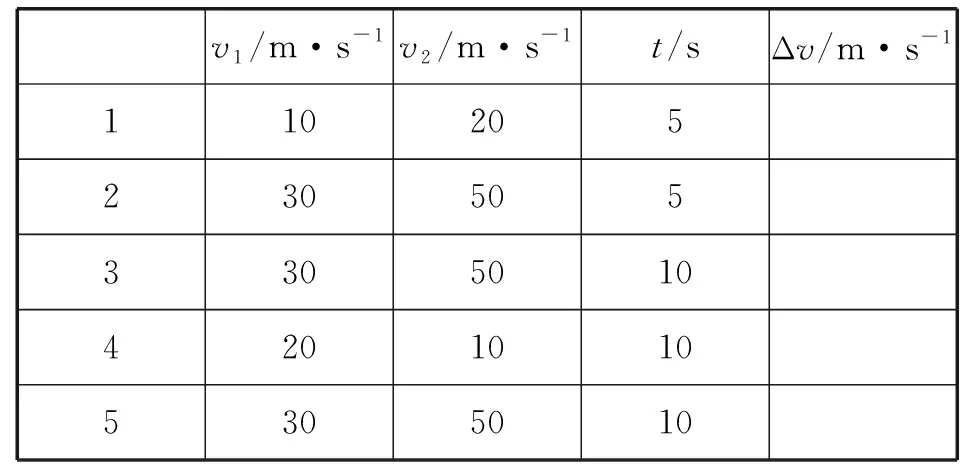

案例1:“加速度”概念的建立

学生在学习“加速度”这一节前,可能关于“速度变化的快慢”的讨论或观察较少,更多的是观察到物体运动的快慢,即速度的大小。如何帮助学生构建“加速度”的图式?笔者认为可以依托学生已有的生活经历,通过收集、整理各类实例,集中展示出来。如在加速度的引入中,可以通过“体验—定性—定量”的流程来设计:首先,播放视频(飞机、赛车等加速启动的情景和正常刹车、急刹车等情景的比较),让学生真实感受到“不论是启动过程还是减速过程,其中均存在速度变化以及变化快慢的问题”。其次,出示表1,让学生在“具体化”的数据情景下,去思考、辨析,从而形成“定性加半定量”的判断方法,即“等Δv看t,t越大,v变化得越慢;等t看Δv,Δv越大,v变化得越快”。最后,对两种判断方法“等Δv看t”和“等t看Δv”进行理性思考,引导学生思考这两种方法的本质实际上是比较了单位时间内的速度改变量,从而顺利地引出在“Δv与t”均不等时的比较方法,为定义加速度打下坚实基础。

表1

2 对比差异性实例,修正图式

学习者对于知识和方法的认识不是一蹴而就的,是在不断研读、反复应用中逐步形成的。同样,储存在大脑里的图式也是在一系列新情景下的应用中不断地修正、逐步地形成正确的图式。在实际操作中,教师可以有意识地选择一系列差异性较大的事例,通过实例的比对分析,帮助学生提炼关键信息和特征,巩固正确图式。

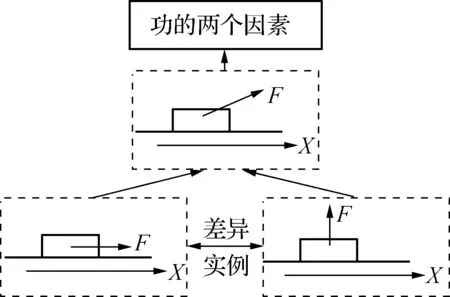

案例2:“功”概念的修正

关于“功”的概念,学生在初中“简单机械和功”的学习中有所涉及。由于考虑到学生的接受能力和思维发展的特点,初中教材中的事例均是设计为“力与位移方向一致的情况”,但事实上这些事例均是特例。在高中阶段,如何引导学生构建正确的“功”的图式,从而更有利于分析一般的情况?笔者引入了差异性实例,如图1所示。通过差异性实例,以正反对比的方式,激发学生对原有的“功”的图式进行反思,然后由两个“差异性实例”向“一般实例”延伸,从等效的角度,重新理解“影响做功的两个因素”,修正了“功”的图式。另一方面,在此概念的修正中,强化了“特殊—一般”的探究方法,引导学生利用比较、等效等方法分析问题、归纳结论。

图1

3 自主应用实例,重建图式

关于教学目的,从浅层看,是在课堂教学中通过恰当的问题设计,帮助学生逐渐掌握相关知识和处理问题的方法;从深层看,是通过课堂教学有意识地培养学生解决问题和自主学习的能力,促进其适应社会需要和终身发展所需的关键能力的提升。在教学中有意识地引导学生自主提出新的事例,去修正、重建图式,恰恰是培养上述能力的有效途径之一。

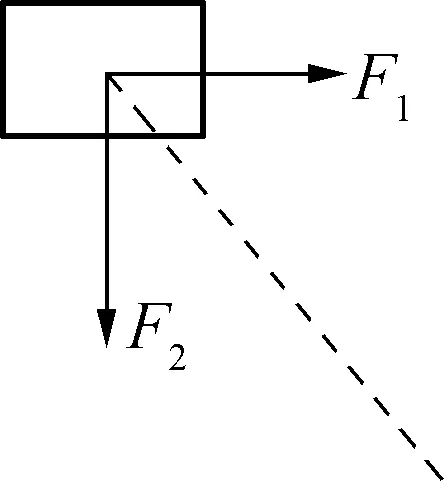

案例3:“功”的性质

在初中阶段,主要讨论的是各个物理量之间的“数量关系”,不区分标量和矢量的问题。但在高中阶段,“能够正确处理矢量的运算”是一个重点,也是一个难点。从多年的教学经验看,学生在这个问题上,一直存在较大的问题。如何突破?笔者认为在教学中有意识地引导学生自行构建图式,有助于突破这一难点。

图2

如在“功的性质”这一问题上,笔者没有直接告知学生“功是标量”,而是设计了以下问题情境:图2为某一水平面的俯视图,一物块受两个互相垂直的力作用,其中F1=3N,F2=4N。物体从静止开始沿着合力方向运动了1m。求:(1) 在运动过程中,F1对物块做了多少功?(2)F2做了多少功?(3)F1和F2做的总功是多少?(4)F1和F2的合力多大?(5) 合力做了多少功?(6) 合力与分力的关系?(7) 根据对上述问题的探讨,你有何判断或结论?

由于学生初次接触“功的性质”这一问题,脑海中不具有相关的事例,笔者设计了图2的事例,在上述的7个小问中,笔者提出了前3个问题,后继的4个问题是由学生讨论而提炼出来。通过这一方式,学生在自行求解中提炼、归纳得出“功是一个标量”这一结论,有效地帮助学生掌握标、矢量的判断依据和方法。

4 结语

奥尔康、金德和申内特通过研究发现:在学习中,由于学习者采用的学习方式不同,往往会影响他们的知识获得量,如一般能记住他们所阅读过的10%、他们边做边说的90%。由此可见,学习者在课堂上的思维调动度和参与度是决定其收获的主要原因之一。在高中物理概念教学中,通过列举恰当的事例,有助于激发学生的学习兴趣和提高学生课堂的参与度;让学生在具体的事例情境中分析、思考、归纳,从而形成正确、合理的概念图式,有助于知识和方法的结构化、集成化和简约化;利用图式进行教学,还可以进一步优化学生的认知结构,便于激活和迁移。[3]