试析技术语境下混凝土材料的多元应用

——以贝聿铭作品为

2018-12-27王创懿

王创懿

(重庆大学 建筑城规学院,重庆 400030)

1 研究背景

当今建筑领域,混凝土材料凭借其优良性能广泛运用于建筑工程之中。但是,一方面混凝土材料常常与各类技术结合在一起使用,呈现出多种表现形式,致使其本身的存在容易被人忽略;另一方面,纯粹表达混凝土材料的建构美学和材料自身艺术性的混凝土建筑设计及技术施工还有待发展完善。因此,对于混凝土材料在技术领域各个层面的应用研究是不可或缺的。研究发现,贝聿铭的建筑作品从来不乏混凝土的应用,且每一栋混凝土建筑对于材料的处理都有其独到之处,自成一体而又不失一贯风格。本文选取贝氏的一系列混凝土建筑为案例,以表皮呈现、结构形式、细部构造等多个角度为切入点,分析建筑作品中混凝土材料所展现的多元化应用能力[1]。

2 表皮呈现

贝聿铭历来注重建筑形式与场地环境之间的呼应,认为不同建筑表皮所具有的不同质感会反馈给建筑体验者不同的空间体验感。纵览混凝土建筑的发展史,早期开创者奥古斯特·佩雷主张裸露混凝土材料的真实性,之后柯布西耶提倡的“粗野主义”更是将混凝土材料的质感表现推向了设计浪潮的顶端。时至今日,安藤忠雄所擅的清水混凝土业已成为混凝土建筑的经典。对于贝聿铭而言,乃是通过使用不同手法处理混凝土材料表皮,使其呈现出多种质感,以满足对不同建筑设计的需求。

2.1 以凿刻法表现整体感

建于1961年的美国大气研究中心,是贝聿铭首次采用凿刻法来表现混凝土墙面质感,为之后的一系列作品打下了基础。研究中心位于美国洛基山脉,周围一望无垠,为了保证建筑与场地的契合,贝聿铭反复思索,终在一次采风中从偶遇的印第安土著居民的居所中获得了启发。贝将当地的淡黄色砂石混入混凝土中,待混凝土浇筑完成后,再用凿石锤进行加工,使表皮呈现出深粉色。从图1可以看到,这层粉色赋予了建筑生命力,凿痕亦塑造了建筑的粗犷之美,让建筑从视觉效果上再现了山脉的自然风貌。此外,工人还通过定位夹具保证加工点的规则排列,以掩盖多次混凝土浇灌的痕迹,让整个建筑浑然天成,好似从地里生长出来的巨石。对此,贝聿铭曾向委员会表示,5000年后研究中心将与山体完全融为一体,无法分辨[2]。

图1 美国国家大气中心外观

在之后设计的艾佛森美术馆中,同样使用了凿刻法。清水混凝土墙体经过锤击加工,展现出一种如粗绒布面般的柔和质感。为掩盖混凝土浇筑时留下的接头部分,特意在表面凿出45°斜纹,使得整个外墙皮浑然一体,其呈现的光泽与城市环境水乳交融,交相呼应(图2)。此外,在达拉斯市政厅、得梅因艺术中心扩建项目的外立面处理上,也同样采用了这一手法(图3)。

图2 艾弗森美术馆外观

图3 得梅因艺术中心扩建项目

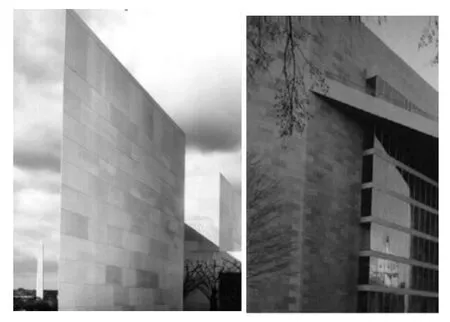

2.2 以整体浇筑表现精细质感

伴随技术的进步和审美的转变,混凝土建筑开始越来越多地追求表皮的精细质感。从东馆项目开始,贝聿铭第一次采用具有精美完成面的清水混凝土浇筑结构构件(图4)。为了保证与旧馆风格相符,贝聿铭还专门聘请了当年主楼的石匠重新出山,挑选主楼使用的粉红色田纳西大理石,将大理石末混入混凝土中用来填充墙体,但在细微之处仍然保留了二者的不同之处。模具由经过细木精雕细刻的花旗松制成,为避免留下细小的瑕疵,工人甚至穿着拖鞋施工。竣工后东馆的墙面光滑细腻,泛着晶莹的粉红色光泽,雕塑感十足,与旧馆相辅相成(图5)[3]。

图4 国家美术馆东馆

图5 国家美术馆东馆外表皮细节

3 结构形式

基于实用性和经济性的考虑,在决定建筑的构造形式时,贝聿铭通常会选用以最有效和最节约成本的方式去解决最实际问题的结构体系,具有适用主义的倾向。故作为性价比较高的混凝土材料,一直都是其常用之选。对于混凝土材料的使用,贝氏可谓是驾轻就熟,充分运用于各种不同的结构形式,均呈现出不俗的效果。

3.1 作为组合材料

在中银大厦夺人眼球的创新性超级合成桁架的背后 (图6),最大的杰作其实是它的复合拼接技术。它摒弃了传统费时耗资的复杂空间焊接,而是选用混凝土来固定所有的结构组成部分。“混凝土就好像一大滴胶水,把所有分散的部件粘在一起,而这些部分之间并不用互相连接”,贝聿铭解释道(图7)。这样的体系使得结构钢筋只用到了同规模传统钢结构建筑的65%。事实证明,这一做法是相当高效实用的,在节省了钢材的同时也满足了荷载要求,显露于室内的节点也具有良好的光影效果(图8)。

图6 荷载传递图

图7 幕墙细部(左)和角柱剖面图

图8 室内构件节点

3.2 作为承重结构

位于台中的路思义教堂,采用的便是混凝土薄壳结构。整个教堂由混凝土现浇而成,浇筑形成的四片薄壳以自身结构相互支撑,不再另设柱支撑。壳体是屋顶,同时也是墙体,之间留有空隙以供采光之用。为了巩固混凝土的承重能力,结构工程师在壳片内部附加了菱形支撑肋,并将支撑肋直接敞露于室内,放眼望去,菱形的结构网格排列从小到大由疏至密,极富韵律感(图9)。对于这个教堂,贝聿铭解释道:“这个设计严格遵照结构体系以及所选材料,并以逻辑和准则贯穿始终。”

图9 路思义教堂室内结构

又譬如德国国家历史博物馆新馆,馆内的承重柱和楼板采用的是“建筑混凝土”做法(图10)。由一种专门加了色的混凝土材料制成,一般使用细长条状俄勒冈松木板作为模板,在浇筑时添加了色彩的特殊混凝土,拆模后便形成独特的条状木质纹理,色彩与石灰岩相仿。通过图9和图10我们不难发现,在各类结构形式之中,混凝土材料都展现出良好的适用性。

图10 德国国家历史博物馆新馆室内结构

3.3 结构表皮一体化

基普斯湾广场项目中,贝聿铭尝试将结构混凝土应用于楼体,探索将建筑结构与表层一体化浇筑完成的方案:将结构和表皮合二为一,一步完成。也就是将混凝土倒入模具里,成型后直接作为楼体,包含防火结构、外立面、窗框、整饰,外部和内部的设计全部合成一个整体。虽然当时结构混凝土已被广泛使用,可还未被用作直接成型的楼体。为此贝聿铭认真分析和检测了混凝土生产的每个方面,从材料来源到定型技术,事无巨细。在动工建楼之前,还制作了完整尺寸的排架用于最后测试(图11)。实际施工的时候,模具是由工人根据贝提供的规格专门制作,采用加上塑料表层的花旗松制造,然后再注入混凝土材料而成,这一工艺后来还成为业界的标准(图12)。

图12 混凝土结构在外墙上的表现

4 细部应用

师承密斯的贝聿铭,在建筑设计中同样注重对细节的表达,讲究室内设计的精巧。这一点,在美秀美术馆和苏州博物馆的各式框景设计中可窥一斑。故而在对混凝土材料的细节处理上,充分挖掘其优异的可塑性能,以多种形式大量运用于建筑细部之中[4]。

4.1 螺旋楼梯

在贝氏的建筑作品中,我们可以看到大量极具雕塑感的螺旋楼梯,这无疑是充分利用了混凝土可塑性的成果。其中最为典型的就是艾弗森美术馆内庭的螺旋楼梯,它构成了整个中庭的高潮部分(图13)。楼梯因混凝土质地显得刚劲有力,

图13 艾弗森美术馆中的螺旋楼梯

跟随梯步螺旋而上,景致与灯光亦会随之变化,与中国园林中的移步异景有异曲同工之妙,完全可以将其视为一座实用性极强的大型展品。这类楼梯设计在国家美术馆东馆、肯尼迪图书馆等大量作品中都有采用,可谓不胜枚举(图14)。

图14 东馆中的螺旋楼梯

4.2 细部考量

位于基普斯湾的样板公寓,贝聿铭在设计中同样加入了很多细节的考虑,为巨大板楼注入了人性的尺度:辐射型的窗楣冲出了密斯式的风格,强调了混凝土外层的可塑性,从结构上来讲也增加了强度和抗风力;因为楼梯的弧度,大块的无框玻璃可以直接滑入混凝土墙,不用另外修改;结构上最鲜明的设计就是蜂窝墙,它既可以减少炫光,增加私密性,和平板幕墙比起来,又可以减小由于窗帘等住户个人装饰所造成的杂乱感(图15)。

又例如,贝聿铭在设计达拉斯市政厅时,选用倾斜的V字形象,决不是为了哗众取宠,而是通过对当地气候条件、地理环境作了相当深入的研究后作出的大胆设计。当地阳光强烈,倒V字形体能够形成大片的阴影,从而使市政厅面前的广场成为引人逗留的良好的室外空间,倾斜的V字形建筑本能的形体趋向就是产生与广场相互亲近的气氛,此外这一建筑也充分展示了混凝土适于悬挑的力学性能(图16)[5]。

图15 公寓室内图

图16 达拉斯市政厅

5 展望与结语

从历史学角度定义一个历史阶段时,往往会以该阶段一种驾驭能力出众的材料作为依凭,甚至以此命名,如石器时代、青铜器时代、蒸汽机时代等。同样,在建筑学中,通过对材料的认知也最能抓住时代的特性。正是认识到了这一点,贝聿铭注重对混凝土材料的研究,忠实于材料质感的表达,充分挖掘混凝土材料的多元应用能力,并在建筑设计中在表皮、结构、细部等各个领域大量使用,将对混凝土材料的应用上升到一个新的高度。

展望未来,混凝土材料的发展潜力无疑是巨大的。材料的饰面特性、结构特性、施工工艺势必会得到全面综合发展,为混凝土建筑带来更多的可能性。此外,伴随混凝土材料的原生质朴之美得到越来越多人的认可和推崇,诸如混凝土墙纸、混凝土时装、混凝土饰品等一系列新事物已开始进入人们的视野。故而我们有充分的理由相信,随着混凝土材料的不断发展,其在建筑领域的应用也会更加多元化。