浅谈STEAM教育理念的实践探索

2018-12-24王晓

王晓

摘 要: STEAM教育理念倡导孩子超学科学习,注重学习与现实世界的联系,往往是引导学生从学习和生活中发现问题,构建需要完成的项目,并利用学生本阶段所学习的科学、技术、工程、艺术、数学方面的内容,完成并进一步完善项目,使学生在学科之间,相互支撑,相互补充,共同发展.在相互碰撞中,培养各方面技能和认知,强调学生的主动探索精神.本研究以对“密度计”的改进为例,进行了在课堂中利用STEAM教育理念引导学生从学习和生活中发现的问题,找出可研究的项目,设计方案,完成项目的实践探索,对STEAM教育理念应用于中学课堂和如何培养学生的核心素养具有一定的指导意义.

关键词: STEAM教育;核心素养;液体密度测量仪

STEAM教育是科学、技术、工程、艺术与数学五门科目首字母的组合,倡导学生超学科学习,注重学习与现实世界的联系,往往是引导学生从学习和生活中发现问题,构建需要完成的项目,并利用学生本阶段所学习的科学、技术、工程、艺术、数学方面的内容,完成并进一步完善项目,使学生在学科之间,相互支撑,相互补充,共同发展.在相互碰撞中,培养各方面技能和认知,强调学生的主动探索精神.STEAM教育目前在国内还属于探索阶段,针对其定义,目前普遍认为STEAM教育是有目的、有方法地将科学、技术、工程、艺术、数学进行系统地融合,来解决真实世界问题的教育.笔者认为STEAM教育并不是要把原本建立起来的学科概念全部消灭,重新建立一个新的科目,而是作为一个教学理念,指导一线教师,在进行本学科教学时,不要忘记学科间知识的融合,不要忘记,一切教学任务应围绕培养学生的核心素养、培养学生解决实际问题的能力而展开,而不仅仅是为了掌握本学科的知识.基于以上教学理念的指导,笔者经常会思考如何将STEAM教育真正应用于课堂中,也进行了一系列的实践探索,笔者在研究的基础上发现在阶段性学习后,引导学生利用学科融合的思维对教材所提及的内容进行改进,并以项目式的学习方法进行推进,符合STEAM教育理念的本质要求,对于培养学生的科学思维、科学探究能力与科学责任与态度起到了很好的作用,有利于培养学生的核心素养与创新思维能力.

以下是笔者在平时教学中应用STEAM教育理念的案例——“设计液体密度测量仪”的介绍.

1 教学背景介绍

1.1 课题开发缘由

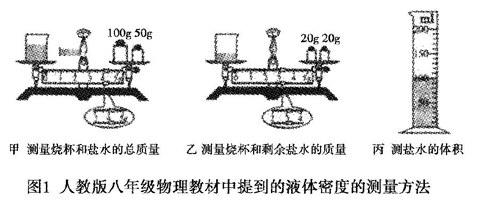

对于液体密度的测量,人教版教材中第一次提到是在八年级物理第六章第三节,如图1所示,是利用ρ= m /V 的原理来进行测量.教材所列举实验能帮助学生很好地运用公式ρ= m/ V ,让学生能更熟练、更准确地利用托盘天平测量物理质量、利用量筒来测量物体的体积;并且让学生深切地体会到改进测量方法可以减小测量误差,从而引导学生养成善于思考更精确地测量方法的科学好习惯,提高学生的科学素养.

但是教材所列举实验并不能直观地读出具体的密度值,且操作过程较为复杂,容易出现错误,这种方法在实际生活中应用效率较低.

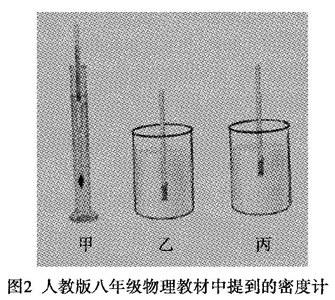

与STS思想接轨,人教版教材中对液体密度的测量提出过一次改进方案,是在八年级下册第十章第四节“物体的浮沉条件”一节的“动手动脑学物理”中出现,如图2所示,是依托于阿基米德原理的密度计,教材引导学生根据浮力的相关知识设计出现象更直观、操作更便捷的密度计.

但此密度计也存在一定缺陷.

缺陷一:刻度不均匀

因为在浮力相等情况下,密度与排开液体体积不成正比,所以刻度不是均匀的,不能准确测量出所有液体密度,具有间断性.即这种密度计放入某些较特殊的未知待测液体中,会出现没有刻度对应的情况,所以此时只能判断出待测液体的密度范围,而不能读出待测液体的具体密度值.

缺陷二: 精确度不够

因为密度计需比较其排开液体体积的大小,才能标定刻度,会带来较大的误差.

基于以上液体密度测量仪器存在一些值得改进的地方,所以,由实际问题驱动,运用跨学科的顶层思维理念,运用STEAM教育,一个需要解决的项目——设计更精确、使用范围更广的液体密度测量仪出现了.而这也正是STEAM教育理念所倡导的,由问题驱动解决跨学科教育,旨在培养学生的科学素养、技术素养、工程素养、艺术素养和数学素养.

1.2 学情分析

本课程的学习对象是学完整个八年级物理的学生,他们掌握了密度、浮力、杠杆的相关概念,能对实际生活情境中的物理进行一定的受力分析,并经历了长度、温度、质量、力的测量,具备设计和改进多种测量仪器的能力.并且,在数学方面,也掌握了一次函数的相关知识;在技术、工程、艺术方面具备一定的素养.所以,学生在教师的引导下,对液体密度测量仪进行设计和改进,能培养学生对力学知识的综合运用能力,并能较充分地挖掘学生的以上潜能,从而达到提高学生核心素养,培养学生创造力的目标.

2 主题课程的设计及教学过程

2.1 课程目标

本案例引导学生从生活实际问题出发,综合运用已有的物理知识:杠杆的平衡条件:F1L1 = F2L2、浮力的计算方法 :F浮= ρ液V排g、简单的受力分析,并从温度计的定标实验得到启示,并根据STEAM教育理念,引导学生分小组合作,利用科学、技术、数学、工程、艺术的相关知识,制作出操作简单、可直观地读出任意液体密度的液体密度测量仪,力求培养学生的创造性思维、发散性思维,更突出学生的主体地位,提高学生的核心素养,对新课程改革在物理学科上的应用起到非常重要的作用.

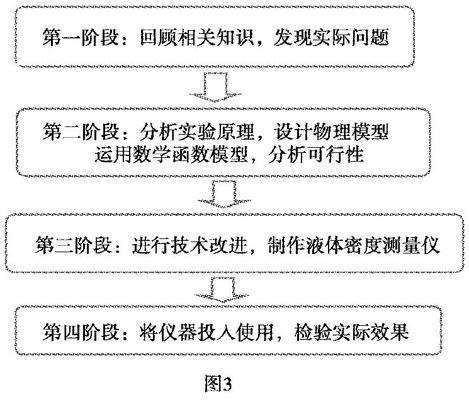

2.2 流程图(如图3所示)

2.3 主题课程实施过程

第一階段:回顾相关知识,发现实际问题

展示课本中,对于液体密度测量的两种方法,并引导学生分析其局限性与存在的弊端(在教学背景中已阐述,此处不再赘述),从而确立研究课题:设计一个更直观、精确度更高的液体密度测量仪.

第二阶段:分析实验原理,设计物理模型;运用数学函数模型,分析可行性

2.3.1 引导学生根据问题分析物理原理,构建物理模型

问题1:计算和测量液体密度可能用到哪些公式?

问题2:哪些公式中的物理量比较容易通过实验进行测量?

问题3:因变量与自变量之间最简单的函数关系是什么?

问题4:要如何得到一个因变量为液体密度的线性关系的函数?

设计意图:引导学生分析物理原理,综合运用力学知识,对液体密度的测量原理进行分析,学生会根据测量工具天平,而联想到杠杆模型,从而建立通过浮力建立密度之间的关系,并且,通过分析得到,本项目需要得到液体密度与另一个物理量的线性关系.根据密度计的原理,学生能较快速的分析出,可以利用杠杆两边的平衡,构建浮力与重力间的关系,而由此会引入“物体体积”和“排开液体体积”的多余变量,如果两边采用同一个物体,并且让其在液体中完全浸没便可把这两个变量消除,從而得到一个液体密度与力臂长度的函数模型.具体分析如图4所示.

根据杠杆平衡原理可得:

(G物-F浮)L1=G物L2

(ρ物-ρ液)VgL1=ρ物VgL2

ρ液=ρ物- ρ物 /L1 L2

2.3.2 建立数学函数模型,分析模型的可行性

由 ρ液=ρ物- ρ物/ L1 L2可知,保持 L 1始终不变,可得ρ液与 L 2呈一次函数关系,即液体密度ρ液随力臂L2呈线性变化,液体密度ρ液的测量可以直接通过L2反映出来.

可根据函数解析式,引导学生进一步确定函数图象上两个确定的坐标点:当L2=0时,ρ液=ρ球;当L2=L1时,ρ液=0,即(0,ρ球)和(L1,0),只要测量出小球的密度和确定L1的具体值即可.

2.3.3 通过技术分析,确定定标方法

回顾:自制温度计到实验室用的温度计的改进实验.

提问学生:通过以上改进实验的回顾,你可以得到什么启示?

学生分析通过分析,从理论上进行如图5所示的定标:

当L2=0时,ρ液=ρ球;

当L2=L1时,ρ液=0

这样就根据右边小球在标尺的位置可以直接读出待测液体的密度.

第三阶段:进行技术改进,制作液体密度测量仪

问题1:标尺、小球应选用什么材料制作更合适?

问题2:如何提高测量仪的精确度、扩大测量仪的量程?

问题3:如何使测量仪更美观?

问题4:如何减少制作测量仪的成本?

通过问题导学的方式,引导进行小组合作,更换所选材料(如杠杆、支架、定标重物的材料),不断进行尝试,直至实验操作更简便、测量范围更广、精确度更高,不断优化,如图6所示.

最终学生制作出许多作品,有的选用废弃的台球、高尔夫球、灌泥沙的乒乓球来作为配重,其中废弃高尔夫球的密度为1.2g/cm3,与大部分液体比较接近,这样,即使想提高精确度也不需要太长的标尺;而且高尔夫球的制作与台球相比更规范,普通台球室的同型号不同台球也可能质量不等.而对于标尺,大部分同学选用有机玻璃来进行制作,有机玻璃质量分布均匀,而且硬度较大,不至于因太长而下垂,比较容易调平衡.标定的刻度也是利用PS等软件,不断进行细化,以提高测量仪的精确度.

第四阶段:将仪器投入使用,检验实际效果

不同小组的学生,交换各自制作出的液体密度测量仪,测量水、酒精等已知密度的液体,都较为准确.

各小组交流分析,总结各小组所制作仪器的优点,并总结后期的优化方案:

(1)目前所设计出密度计精确度最高为0.01g/cm3,仍可通过将杠杆做长,或增加等分份数,提高精确度,减小误差;但是在选材和技术方面还要通过进一步尝试;

(2)实验装置采用废弃的高尔夫球定标,取材方便,非常环保;但废弃高尔夫球的密度为1.2g/cm3,只 能测量密度为0~1.2g/cm3的液体,如果想要扩大测量仪的量程,仍要在选材上进行不断尝试.

3 案例评价

(1)本案例是对杠杆、浮力部分知识的综合运用又与我们的生活息息相关,很好的体现了STEAM教育思想,可作为项目式教学的一个范例;

(2)实验方法较新颖,可激发学生的学习兴趣,培养学生留心生活、善于利用物理知识解决实际问题的能力;突出了学生的主体地位,有利于培养学生的创造性思维能力,提高学生的核心素养.

参考文献:

[1]范文翔,张一春. STEAM教育:发展、内涵与可能路径[J]. 现代教育技术,2018,28(03):99-105.

[2]彭敏,朱德全. STEAM有效教学的关键特征与实施路径——基于美国STEAM教师的视角[J]. 远程教育杂志,2018,36(02):48-55.

[3]符水波. STEAM课程在中学开设的实践与反思[J]. 中国信息技术教育,2018(01):59-62.

[4]陈宏敏,卢宇. 基于建构主义的IT新技术项目式教学策略的研究[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版),2009(01):145-149.

[5]王春燕. 项目式教学的研究与应用[J]. 计算机教育,2007(18):10-11.

[6]蒋国金. 项目式教学中教师如何扮演好各种角色[J]. 成功(教育),2011(10):142.

[7]韩叙虹. 基于物理核心素养培养的STEM教学的实践与探索——以“重现富兰克林的风筝实验”项目式学习为例[J]. 中学物理,2018,36(05):2-6.