浅谈初中物理教学中的高效练习策略

2018-12-24曹继纲

曹继纲

摘 要: 练习是提高学生考试成绩最有效的方式之一.在教学中,教师只有根据教学内容、学情,合理选题、针对训练,才能有效练习;只有在练习中渗透学法,培养学生能力,才是高效练习;只有以学生为本,为学生发展着想,才会提高学生的科学素养.

关键词: 初中物理;高效练习;策略

在物理教学中,学生仅学习物理教材不做练习题,不可能考高分,只有通过练习熟练运用所学知识、熟悉解题方法、提高了能力,才能在考试中取得好的成绩.练习题是教师的教学工具之一,教师经常给学生布置各种练习题,如课堂练习、课后作业题、单元复习题、期末复习题等,教师出啥题,学生就做啥题,学生被动地听从教师的安排.如果教师将学生带进“题海”盲目练习,练习的效果差、效率低,会浪费学生的时间和精力;如果练习不能提高学生的能力,只教给学生一些应试技巧、屠龙之技,教师就是兢兢业业地误人子弟.那么,怎样练习效果好、效率高?下面是本人对这一问题的一些想法.

1 扎扎实实,练出效果

1.1 目的明确,练习才不盲目

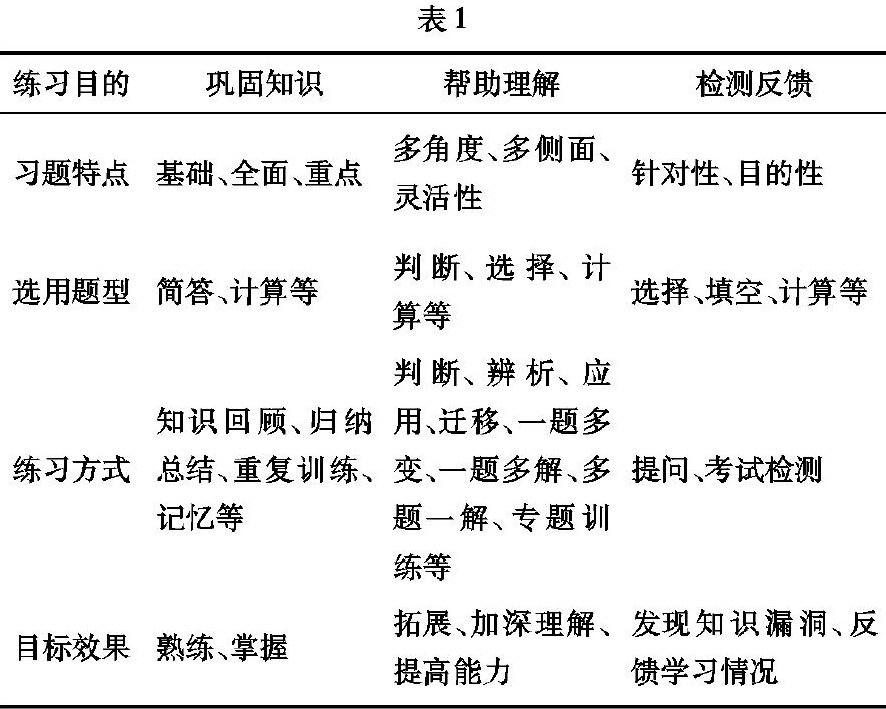

练习要有目的性.练习的主要目的有:一是为了巩固所学知识,二是帮助学生理解,三是检测反馈学习漏洞.根据练习目的不同,练习的方式、习题的选择和达到的目标等也是不同的.对比分析如表1:

学习了导体和绝缘体的知识后,有这样一类练習题.

例1 下列物质中,通常情况下全是导体的一组是( )

A. 金属、盐水、石墨 B. 金属、塑料、橡胶

C. 金属、大地、玻璃 D. 大地、盐水、陶瓷

若将此题作为考试题,可以检测出学生是否记住了题中物质哪些属于导体;若作为课堂练习,就难以达到复习巩固知识的目的,应将此题改为:“通常情况下,属于导体的物质有哪些?属于绝缘体的物质有哪些?”让学生列举出所有常见的导体和绝缘体,复习掌握;教师通过解题过程观察学生的解题思路、思维障碍等,若将计算题改为填空或选择,就只能检测学生会不会做,起不到发现问题、针对指导的作用.

练习还要有针对性.针对学生所学内容、思维障碍等,让学生在做题的过程中回顾和应用知识,或是针对某种方法、解题思路等训练学生反应能力.

例2 关于物体的内能,下列说法正确的是( )

A.在相同物态下,同一物体温度升高,它的内能会增加

B.物体内能增加,一定要从外界吸收热量

C.温度为0℃的物体没有内能

D.温度相等的1kg水和100g水内能相同

关于内能、热量和温度的问题涉及到的知识多,学生不易理解、也不易记住,做过很多题,还经常出错,这是由于练习时缺乏针对性,尽管做了不少题,但是没有解决学生存在的问题.

先将所考查的知识进行梳理:

(1)物体的内能跟物体的质量有关,质量越大内能越大;只要有质量的物体都具有内能,物体有无内能与温度高低无关,0℃的物体也具有内能.

(2)物体的内能大小跟物体的温度有关,温度越高,内能越大;但内能变化时温度不一定变化,比如晶体熔化时,内能增大,温度不变.

(3)物体的内能跟物体内分子运动的剧烈程度有关,分子运动越剧烈,内能越大;温度越高物体的分子运动越剧烈.

(4)改变内能的方式有两种:做功和热传递.对物体做功时,物体内能增大;物体对外界做功时,内能减小.物体吸收热量,内能增大;物体放出热量,内能减小.这两种方式对于改变物体的内能是等效的,也就是说物体内能减小时,可能是物体放出了热量、也可能是对外做了功,或是即放出热量又对外做功.

(5)热量是是一个过程量,用“吸收”“放出”等修饰,不能用“有”“含有”“具有”“物体的”等词修饰.

(6)热传递的条件是存在温度差,热量总是从高温物体传递给低温物体,或从物体的高温部分传递给低温部分;热传递过程中传递的是能量,不是温度.

学生掌握这些知识后,就有了清晰地判断依据,教师也能够根据学生答题情况发现学生存在的问题.若是学生A选项判断出现错误,就说明第(2)条没有掌握,B选项判断出现错误说明第(4)条没有理解,以此类推,就能发现学生存在的问题,然后再进行针对性的讲解和训练,就能解决学生一错再错的问题.

在考试题中,经常考查学生易忘、易混、易错的问题,练习时就要针对这些问题进行训练.因此,教师一定要对所教内容要考查的知识、方法及思维障碍等做到心中有数,掌握学生的学习情况及常出现的问题,教师针对练习的目的精心选择和编制练习题,有的放矢,练习不盲目,才会有效果.

1.2 明察秋毫,指导才能有效

例3 如图1所示是物体A通过凸透镜(透镜未标出)成像的示意图.当凸透镜放在哪点时,才能产生图中所成的像A′( )

A.a点 B.b点 C.c点 D.d点

错误思路:根据物体A通过凸透镜成的像A′是倒立缩小的实像,判断物体到透镜的距离应该大于透镜的二倍焦距.只有c点满足要求,故选择C选项.

试想若在c点的左侧(或右侧)再有一点e,同样都满足“物距大于二倍焦距”的要求,该选择c点还是e点?在满足“物距大于二倍焦距”要求的点上放置凸透镜,所成的像都是A′吗?

正确思路:这道题是需要画图作答的题目.根据通过透镜光心的光线不发生偏折的知识,在物体A与像A′的对应点间连接一条直线,这条直线与主光轴的交点才是凸透镜光心的位置,选择C选项.

对于这道题,很多学生都是运用错误思路得出的正确答案,学生没能真正理解题意,又不能发觉自己的思维漏洞,如果教师不能为学生讲清题意或指出学生存在的问题,练习没有效果.

教学过程中类似情况挺多,尤其是选择题,一些学生碰巧蒙对了或是采用排除法得出了正确答案,而这些不会做的学生往往又不会主动问老师,被老师误认为明白了.长此以往,这些学生学习就会越来越差.

教师批改作业时,学生做对了就打对号,做错了才会指出和改正.有时候学生做对了,也不一定是真正明白了.因此,教师在批改作业或指导学生练习时,一定要关注学生是否真正会了,摒弃“做对就行”的思想,认真分析学生思维过程.学生真的理解了、明白了、会做了,才能达到练习的效果.

1.3 及时复习,记住才能学好

不同学生的记忆力是有差别的.做完题,有的学生一年后还会有印象,有的学生第二天就忘记了.学过的知识忘记了,就相当于没学;以前做过的题忘记了,就相当于没做过.练习题不是做一遍或听一遍讲解就能记住的,做过的练习题也需要复习.

(1)复习才易记住.教师布置的练习、作业题等要精选,不能过多,而且要求学生保留做过的练习题、作业题和考试卷,养成经常复习的习惯.比如课上做的题,下课前复习一遍,放学前复习一遍,下节物理课前再复习一遍等.根据艾宾浩斯记忆曲线可知在学后九小时内遗忘最快,复习的越早、次数越多,记忆的效果越好.

(2)练习就是复习.有的教师觉得学生做过的题没有了新鲜感,就不断地选择学生没做过的题进行练习.其实,在原来做过的题的基础上,变换题的背景、条件、数值或问题等,重新再做或做原题,更具有针对性,更能检测出学生的掌握情况,复习效果也会更好.随意选择新题、见题就做的练习方式,缺少针对性,知识碎片化,不易形成整体印象,往往起不到复习巩固的作用.

(3)分散练习效果好.认知心理学研究发现:被试者如果采用分散练习(各次练习安排在不同时间),而不是集中练习(所有练习都挤在一次完成),那么他们能够在较长时间里记住这些信息.学习过程的时间分配的越好,被试者在长时间过后记住的东西越多[1].

尤其是对于不易理解和掌握的知识,可以采用分散练习的方法.比如分析物理计算题的方法——分析法,在力学计算时运用分析法解决不同的力学问题,到电学计算时,再利用分析法分析电学问题,主要是让学生学会分析问题的方法,这样分散式运用相同方法,就容易让学生熟练掌握.

(4)方法好记忆牢.重复式的机械记忆容易忘,如果能将一些枯燥的数字、物理名词等转化为形象的画面,就能发挥右脑记忆的功能,帮助学生记忆.比如:学习速度的单位时,很多学生容易混淆“m/s”和“km/h”的大小和换算关系,如果教师带领学生有表情的大声朗读“m/s大,大3.6倍”夸张的表情、快乐的情景,会令所有学生瞬间记住,并且印象深刻.

2 授人以渔,提高效率

习题是永远做不完的,一道题变换一下条件,就是另一道题.练习的过程不仅让学生明白了、会做了,还应该是“授人以渔”的过程.通过练习教会学生学习、复习、及分析和解决问题的方法,学生“会学了”比“学会了”更重要.

2.1 追宗溯源,悟物穷理

练习不是完成作业,完成了就行,练习也不能简单重复,要通过练习找到解决问题的策略与方法.

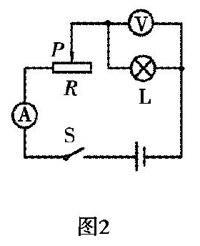

例4 根据图2所示电路图,用笔画线代替导线,将图3中电路连接完整.

例4中设置了一定的难度,在实物图中变换了各元件在电路图中的摆放位置,把电路图中与灯泡并联连接的电压表,实物图中与灯泡串联摆放,把电路图中与灯泡串联连接的滑动变阻器,在实物图中与灯泡并列放置在一起.如果学生根据电路图连接实物图问题时,只是简单模仿、凭感觉连接,没有理解电路图与实物图之间本质的联系,就很难连接正确.

圖中需要连接两条导线,一条是考查变阻器的连接方法,从电流表的负接线柱连到滑动变阻器的上端接线柱;另一条考查电压表的连接,由于电压表已经串接在电路中,很多学生不知道如何连接.按照电路图连接实物时,应该与电路图一一对应连接,电压表的正接线柱已经接到灯泡的左端接线柱,电压表负接线柱上的导线就应该连接到灯泡右端接线柱上;或是根据电路图,灯泡的一端已经跟滑动电阻器相连,那么,灯泡的另一端就应该连接到电源负极.

虽然一题可以多变,但是“万变不离其宗”,练习时要找出题目背后的“宗”,也就是让学生透过题目表面现象,认识到题目背后的“理”,弄清问题的本质,就能起到“做一道题顶十道”的练习效果.

2.2 步步为营,越练越熟

学习欧姆定律时,学生遇到的习题较多.涉及串、并联电路,电流、电压和电阻之间的关系,欧姆定律等,规律多、变化多,题目繁杂.盲目做题,学生就会越做越乱.如果学生是由易到难、由简单到复杂循序渐进的练习,即使遇到复杂问题,也能深入浅出、迎刃而解.

例5 如图4所示,Rl=6Ω,通过Rl的电流为1A,干路电流为2.5A.求电源电压和R2的阻值.

例6 如图5所示,电源压为6V,Rl=6Ω,R2=4Ω,求电路中的电流和R2两端的电压.

例7 如图6所示电路中,电源电压不变,已知R1=6Ω,R2=4Ω,当S1和S2都闭合时,电流表A1的示数为1A,电流表A的示数为2.5A,求:

(1)电阻R3的阻值和电源电压;

(2)当S1和S2都断开时,电流表和电压表 的示数.

例5和例6分别是关于并联和串联电路的简单计算,学生很容易解答.例7看起来比较复杂,但是按照题中条件,当S1和S2都闭合时是Rl和R3并联的电路,同例5相似;当S1和S2都断开时是Rl和R2串联的电路,同例6相似.所以题7实际上就是前两道简单题目的组合.

复杂问题一般是由简单题组成,将复杂问题分解成简单问题,会解答简单问题,也就能解答复杂问题.学生审题时要学会联想做过的相似问题,运用原来的思路分析新问题,这样与做过的题建立联系,就能在原来学习的基础上解决新问题.在教学中,教师要有计划、有意识地通过教学活动培养学生把所学的知识、方法建立联系,归纳总结解题思路,训练学生分析、综合和迁移的能力,学生就会越做越熟练.

2.3 深度练习,熟能生巧

学生做过几遍的题,还不会做;已经会做的题变化一下条件,就不会做了.这都是因为学生还没有练到熟练的程度.学习是一个“懂、会、熟、巧”的过程,首先学生能听懂、看懂例题,其次会想、会做习题,然后熟悉、熟练基础题,最后才能巧思、巧解难题.对于一些重点题型,就需要进行变式练习、深度练习,使学生达到“熟”的程度.

例8 如图7所示,用滑轮组提升重物.已知物重G=1200N,物体在10s被匀速提升的高度h=1m,拉力F=500N.(不计绳重与摩擦)求:

(1)对物体所做的有用功W有用;

(2)拉力所做的总功W总;

(3)滑轮组的机械效率η;

(4)物体上升的速度ν物;

(5)绳子自由端移动的速度ν绳;

(6)拉力F所做功的功率P;

(7)动滑轮的重力G动;

(8)若提升的物重增加到2700N时,绳子自由端的拉力F′和滑轮组的机械效率η′.

例9 如图7所示,已知物重G=1200N,物体上升的速度ν物=0.1m/s,拉力F=500N.

求:(1)拉力功率P;(2)滑轮组的机械效率η.

例10 如图7所示,已知拉力F=500N,拉力功率P=150W,滑轮组的机械效率η=80%.

求:(1)物重G;(2)动滑轮的重力G动;(3)物体上升的速度ν物.

例8将与滑轮组相关的计算问题整合到一道习题中,有利于学生认识各种问题间的联系,形成对滑轮组计算题的整体印象;例9、例10是在例8的基础上变换了条件和问法,多侧面、多角度练习,能进一步挖掘试题深度,训练学生的应变能力.

练习时,可以把同一类或相同解法的练习题放在一起,能够拓展试题的广度,避免学生盲人摸象,形成片面认识;通过拓展问题、变换条件或问法,有计划的反复练习、定期检测反馈,让学生把这一类题练熟、练透彻,能够举一反三、触类旁通. 便是真正的学会了.学生练习越多就越熟练,但是学生的时间和精力有限,不可能每道题都能练熟练透,这就需要教师能够为学生精选重点题,让学生重点练习,深度练习,达到熟能生巧的程度.

3 以人为本,注重效益

3.1 记录所得,保留所学痕迹

学生最不容易理解的问题,也最容易遗忘;现在躲不开的陷阱,将来还会掉进去;当时会做的题,过一段时间可能就不会做了.要避免出现这些情况,就应该教会学生记录“所学所得”.“所学所得”是指学生做题时发现的还没有掌握的知识、归纳的解题思路、提炼的解题方法及得到的启发和感悟等,错题中的思维障碍、错误原因等.学生将这些“所学所得”简单记录在题目旁边,及时复习,就能避免遗忘、再次出错.

记录“所学所得”一要简洁、易记,寥寥几字把题的考查意图、解题方法等记录下来;二要醒目,尽可能用红色或其他颜色的笔记录在题目的旁边;三要根据学生自己的情况,把自己不会、不熟悉的知识或思维障碍等记录下来,已经熟练的知识、方法等就不用再记录.

例11 将一个底面积为0.01m2、重5N的物体放在1m2的水平桌面上,物体对桌面的压强是多大?

这道题的命题意图是考查学生是否理解压强公式中的“受力面积”问题.如果学生选择1m2计算,说明学生不理解.记录“S为受力面积,不是接触面积”.

有时,做一道练习题可能有几条需要记录的内容,也就是“一题多得”;有时,几道题都是从不同角度考查同一知识、方法、思维障碍等问题,把这些题放在一起比较、梳理出一类问题的解题思路,这是“多题一得”;错题整理时,保留原来的错误答案,用不同颜色的笔直接在原题上改正,并分析、记录错误原因,能够“吃一堑长一智”.

做一道题,听一节课,学一单元,都会有所得,将这些所得及时记录在所学教材上或习题旁边,复习时这些不熟悉的、不易掌握的内容就能一目了然.虽然在学习、练习时记录“所学所得”要费些时间,影响学习和练习的速度,但是“磨刀不误砍柴工”,学生经常记录“所学所得”能够反思自己的学习方法、发现学习漏洞、归纳解题思路、总结学习经验,养成良好的学习习惯.

“所学所得”不只是要记录,更要记住.让学生保留做过的习题、试卷等,复习时重点复习记录的“所学所得”,内容少,效率高.所以记录复习“所学所得”是一种非常好的学习方法,对于学生以后学习物理或其他学科都会有好处.

3.2 形成习惯,培养能力

心理学认为“学习是个体在一定情况下,由于反复的经验而产生的行为或行为潜能的比较持久变化”.练习也要通过反复的训练,使学生的某些行为或行为潜能发生的持久改变.改变学生的不规范行为和习惯,习得良好的行为习惯.比如审题、解题规范、马虎等,英国心理学家汉弗莱认为“人们的大部分行为行都是在习惯下进行的,这些习惯都是我们习得的”[2].考试前再提醒学生“认真答题,别马虎!”恐怕不会有效果,这需要平时的大量训练,才能改掉马虎习惯;教师还要有意识地锻炼和培养学生的能力,如计算能力、分析综合能力、缜密的思维能力等.做前面的题3时,暴露出一些学生做题“想当然”的思维习惯和不求甚解的学习态度,如果教师能及时发现并加以纠正,培养学生求真的科学精神,学生会受益终生.

总之,练习是提高学生考试成绩最有效的方式之一.练习时,教师只有根据内容、学情,合理选题、针对训练,才能有效练习,为学生减负;只有在练习中渗透学法,培养学生能力,才是高效练习,学生越学越轻松;只有以学生为本,为学生发展着想,才能提高学生的科学素养,实现教學价值.

参考文献:

[1](美)斯腾伯格著,杨炳钧,陈燕,邹枝玲译.认知心理学[M].北京:中国轻工业出版社,2006.

[2]郭本禹,王国芳等译.人类心灵的故事[M].江苏:江苏人民出版社,2010.