国学艺术札记(十二)

2018-12-21

人之所患

人的成长,需要学习;学习,需要有老师的指导。所以“天、地、君、亲、师”,老师是人文传承中的一个重要环节,“师道尊严”,尤为国学的一个优秀传统。但这个尊严,首先是道的尊严,而不是某一个老师个人的尊严。尊师重道,老师个人的尊严,是建立在道的尊严之前提下的,而不是凌驾于道的尊严之前提上的。明乎此,我们也就可以明白孔子的一句话:“人之所患,在好为人师。”孔子本人是伟大的教育家,是万世师表,他为什么说“人之所患,在好为人师”呢?就是因为作为老师,不能把个人的尊严凌驾于道德尊严之上。

“生也有涯,知也无涯”,我们需要了解的客观知识是无穷无尽的,是绝对真理。而任何一个人,包括先知先觉的老师也不例外,他对于客观知识的了解是非常有限的,无论多还是少,都是相对真理。任何相对真理,摆在绝对真理的分母上作为分子,都是无知。这是从知识的量上讲。“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特”,对于同一个事物,不同的人,包括老师也不例外,因为时间、空间、条件的立场不同,一定是因人而异的,每一个认识,对于这个事物都不可能是完全的真相、准确,因而也就不可能是真知。这是从知识的质上讲。正是在知识的量和质的意义上,人人都是无知的。所以,作为老师,自以为知了,而以其他人为不知,从而“诲人不倦”,就必然有“患”。而必须自以为不知,“学而不厌”,与他的学生不是师生的关系,而是同学的关系,然后“诲人不倦”,与其说是在教育、指导学生,不如说是在与学生共同学习、探讨。所好者不在“为人师”,而在“传道”,这才当得起“师道尊严”。

可是,大多数为人师表者都不是这样想的。他自以为拥有了知识,我明白,你们不明白,我是对的,你们是错的,所以要求学生听他的,照他的要求去做,一切以“我”为标准,听我的,照我的去做,就对了,就是好学生;不听我的,不照我的去做,就错了,就不是好学生。最典型的例子,是对“一日为师,终身为父”这句俗语的认识。

这句俗语,本来是站在学生的立场上而提出来的。它的意思是说,作为学生,对于曾经教过自己的老师,应该像对待自己的父亲一样永远地尊敬爱重。在这里,“一日为师”与“终身为父”是类比句,指二者的内容虽然不同,但性质是一样的。这样的句式,我们还可以举出不少,如“家之孝子,国之忠臣”等等。

但“好为人师”者却把它当成是站在老师的立场上而提出来。我曾经教过你,你就应该永远跟我学,不能改投师门,改投师门就是“欺师灭祖”;就像你的父亲是你的父亲,你就应该永远只认这一个父亲,不能认别人作父,认别人作父就是忤逆不孝!学生像对待父亲一样永远地尊重曾经教过自己的老师,这当然是对的;但作为老师,要求自己曾经教过的学生像对待父亲一样永远地恪守师门,显然是过分了。

事实上,当“一日为师,终身为父”这句俗语被站在老师的立场而提出来,它就不是一个类比句,而是一个对比句,就像“十年树木,百年树人”一样,强调的是二者内容的不同,因而性质亦不同,树木只要十年就可以成材,而树人必须经百年才能成才。同样,老师是“一日”的、阶段性的、变动的,父亲是“终身”的、长久的、不变的。任何父亲,都是他儿子终身的、唯一的父亲;而任何老师,都不可能是他学生终身的、唯一的老师。父亲是唯一的,不可能遍地都有,绝不可“有奶便是娘”;老师则“三人行,必有我师”,圣人无常师,人人都可以是我所教过学生的老师,甚至我曾教过的学生也可以是我的老师。

故,当一个老师认识到自己的有限和无知,并以师道之所在,在“道”而不是某一老师这个“人”,则“师道尊严”存。当一个老师自认为无所不知,并以师道之所在,在我这个老师的“人”而不是“道”,则“师道尊严”废。“师道尊严”废,则不仅是这个老师个人之“所患”,也是整个社会之“所患”。西方有学者指出:“这个世界被知识分子弄得一团糟。”就是专指自以为是而别人为非的知识分子而言,扩展而为有自以为是而别国为非的强权之国,实由“人之所患”变而为“世之所患”也。

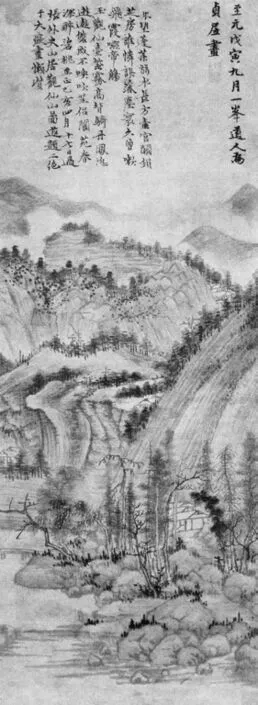

吴镇 洞庭归隐图 轴 纸 墨笔74.9cm×27.5cm 1341年台北故宫博物院藏

经典、个性、时尚

古典艺术的创造,以经典为目标。什么是经典呢?就是提到这个时代的代表,必然使人想到这件作品,这件作品便可以称作经典。至于创作这件作品的画家,可以是显赫的大家,也可以是名不见经传的画工。如提到唐代的人物画,阎立本的《历代帝王图》、孙位的《高逸图》、佚名的莫高窟壁画,都是不可回避的作品。提到北宋的山水画,范宽的《溪山行旅图》、郭熙的《早春图》、王希孟的《千里江山图》,同样是不可回避的作品;提到北宋的花鸟画,徐熙的《雪竹图》、黄居的《山鹧棘雀图》、崔白的《双喜图》,还是不可回避的作品。而且,这三个问题,不论向哪一个美术史家提出,他们的答案,都是不约而同地基本一致。

现代艺术的创造,以个性为目标。什么是个性呢?就是提到这个时代的代表,必然使人联想到这个画家,但代表这个时代,乃至代表这个画家的作品,却使人莫衷一是,则这个画家和他的风格而不是某一件作品,便可以称作个性。当然,能创作个性风格的,必然是大名家,而不可能是名不见经传的小名头。如提到清初这个时代,八大山人、石涛是不可回避的名头,但要举出几件具体的作品来代表清初这个时代乃至八大山人、石涛,不同的美术史家所作出的答案肯定是各不相同的。所以说,经典一定是众所公认的具体的作品,个性则不是一件具体的作品,而是某一画家的独特风格。

当代艺术的创造,以时尚为目标。什么是时尚呢?就是提到这个时代的特色,必然使人联想到某个具有新闻轰动效应的风气,至于这个风气是由哪个画家发起,以哪件作品为代表,则并不重要。不少观众,参观各种当代艺术的展览,就是感到新奇,前所未见,有参与感、互动感,至于感的是什么,画家是谁,作品怎么样,全然不晓。所以说,经典用共名的作品来体认,个性用异名的画家来实现,而时尚则用变名的活动来展示。

专以作品而论,因为个性也好,时尚也好,它们也是有作品的,包括没有作品的“观念”“行为”,其实也是一种作品。经典、个性、时尚又有何异同呢?

经典具有空间的普遍性和时间的悠久性。悠久性讲的是它可以永远地留存在美术史上受到尊敬,子子孙孙,其永宝之。普遍性,则是讲它在当时、后世可以为最广大的人民群众所欣赏,所学习效仿,吴道子也好,李成也好,黄筌也好,郭熙也好,王希孟也好,他们的作品,不仅在当时受到大众的欣赏,千百年后的今天依然受到大众的欢迎。唐宋画家中学吴道子、李成、黄筌者众多,无不各有成就。可见经典好比高考的普招,是适合大多数人普遍地学习并学有所成的。明清以降,文人画取代画家画,学习经典的风气几乎窒息,但是并不意味着经典本身不适合普遍地学习,而是因为学习者自身不愿意普遍地学习经典。即使如此,个别如仇英等致力于学习经典,还是取得了显著的成绩,至于今天,学习唐宋经典重新成为风气,成绩就更为喜人了。

个性具有空间的局限性和时间的悠久性。悠久性当然还是讲它的可以永远留存在美术史上受到尊敬,子子孙孙,其永宝之。局限性则是讲它在当时、后世不可能为最广大的人群所欣赏、所学习效仿。八大也好,石涛也好,他们的作品,在当时能够欣赏其美的圈子是非常小的,所谓“曲高和寡”“只可与知者道,不可与俗人言”。倪云林的画,介于古典与现代之间,尚且有人视之为麻为芦,何况八大、石涛?到了今天,伴随着美育的普及,虽然大家都知道了他们作品的珍贵,但真正能够懂得其美的人数实际上还是不多,远不能与欣赏经典作品之雅俗共赏同日而语。至于学习,倪云林的画尚且难学,八大、石涛风靡画坛,家家而学,人人而效,能成功者更是凤毛麟角,大多数只能沦于“荒谬绝伦”“不复可问”。可见个性好比高考的特招,是不适合大多数人普通地学习并学有所成的。

时尚具有空间的普遍性和时间的短暂性。短暂性是讲它无法永远地留存在美术史上受到尊敬,为子孙永宝。所谓“只要曾经拥有,何必天长地久”,观念艺术也好,行为艺术也好,装置艺术也好,具有强烈轰动的新闻效应,但不具有恒久流传的历史性。普遍性,当然也就仅限于当时而不是后世。在当时,因为它的新奇和泛娱乐,可以吸引大众嘉年华式的广泛参与,包括狂欢的欣赏和互动的参与,但时过境迁,便归于销声匿迹。

以演唱艺术喻之,梅兰芳的《贵妃醉酒》是经典,马玉涛的《马儿慢些走》是个性,流行歌手的《忐忑》便为时尚。

清代学术

这个学术,是国学认识中的学术,而不是我们今天所从事的西学意义上的“学术”。梁任公论清代学术,以为“国初之学大,乾嘉之学精,而道咸以降之学新”。国初之学,即清初王夫之、黄梨洲、傅青主尤其是顾亭林之学。乾嘉之学则以惠栋、戴震等为代表;晚清之学,即以魏源、龚自珍、曾国藩、康有为包括梁启超为代表之学。

明代隆万以后,“异端邪说”的人欲横流,士风大坏,儒学淡泊,文人无行,斯文扫地,由“叛圣人之教”“无法而法,我用我法”而“无耻之尤”,卒至天地翻覆。故亭林等志士仁人,痛定思痛,力倡圣人的“行己有耻”“博学于文”以担当“克己复礼”“天下为公”的大道,究心于古今天地之变以重塑士人的学养,重振士林的正气。嗣后清代的各种学派,包括“精”学和“新”学,莫不承其端而发其绪,其含弘光大如此,故谓之“大”。到了清三代,清朝的统治日趋巩固而不可动摇,灭绝了士人和匹夫“反清复明”的念想。再加上文字狱的炽兴,于是,学问的方向便转向对传统文脉的精深发掘,以“明道救世”。尤其在古文经学的训诂考据方面,直追汉学,是之谓“精”。

道咸以后,列强入侵,坚船利炮,势不可挡,中华危亡,更甚于清移明祚,而各种新文化、新思潮也源源不断地排荡而入。一时学界分为两大潮流,一“以存中国为心”而“倡言守旧”,一“不以存中国为心”而“日言变法”。倡故步自封的“守旧”,实悖于传统文脉的“其命维新”;而倡抛弃传统的“变法”,又悖于传统文脉的“周虽旧邦”。所以,合二为一,便是“以存中国为心”而“言变法”,将外来的西学、新学与国粹的国学、旧学融会贯通,互为体用,是之谓“新”。

新者,变也。而历代之学,“苟日新,日日新、又日新”,何尝代代而不变?但历代之学的变,主“量变”,变尽沧海阅桑田,不变民族性特殊。而晚清之学的变,则主“质变”。盖前此之变,都是以“天下”(国家、中国)为大单位,而视“君国之变”“种族革命”为小单位,亦即政权的更替。而从此之变,则以“世界”为大单位,而视“国家”“中国”为小单位,不再斤斤于“圣清”“我皇上”之更小单位。这一眼界,不仅是历代的圣贤所未尝见识过的,就是清初乾嘉的学者亦未尝见识。当然,今天,我们的眼界更由“地球”“世界”开放到了“宇宙”,文化学术的创新,就被置诸一个更大的空间背景。

清代学术的主流跟着时代空间背景的压抑或拓展变动如此,但对清代文艺的主流似乎毫无影响。因为,文艺既可以跟着时代空间的背景而创新,也可以跟着文艺家个体心灵的背景而创新。尤其是晚明以降的文艺,从作为辅佐“名教之乐事”变为纯粹“自娱之乐事”,其创新的主要背景,便是文艺家个人的性灵,以个体之心为天下、世界、宇宙。所以,明清性灵派的闲雅小品文也好,正统派消遣寂寥、野逸派排泄孤愤的绘画也好,便完全沉浸在个人的小世界中,而与大世界的风云际会“不与焉”。

又,清代三学术中,至今影响深远的为“大”;“精”者仅限于所谓的“学术圈”;“新”者则因为创新是不可复制的,事过境迁,其精神可学,其具体的做法则不可学,所以影响也不大。盖“大”者旨在“立德”,“精”者旨在“立言”,“新”者旨在“立功”。“立德”所泽是人人都需要,但“立言”“立功”并不是人人可以复制的。故社会对于文化、对于学术的需要,立德之为用,其有益于世道人心,实在在“立言”“立功”之上啊!圣人之教,不仅精神万世不移,具体的做法也人人可学。

思无邪,行无事

周公制礼乐,所以正名分、重人伦,于是大一统、外夷狄,秩序井然。《诗经》三百篇,一语以蔽曰“思无邪”。《孟子》十四卷,自强不息在“行无事”。什么意思呢?安分安命安所遇,顺人顺天顺自然,当仓库保管员就安心当保管员,把出入账目做得清清楚楚,不要去觊觎管家的位置。那我不会被埋没了吗?不会的,因为社会上有专门的组织部门官员,他们的“思无邪”“行无事”就是发现、考察并举荐各类人才为国家部门所用。所以我们看西周三百年,除了开始时有管蔡之乱,嗣后一直没有什么大事发生,“平庸”得很,然而,无论精神还是物质生活,却达到了“郁郁乎盛”!人人“思无邪”“行无事”,安于本分,尽其本职,日出而作,日落而息,只如吃饭睡觉,天下无事,天下亦臻于太平盛世。

然而,“王迹息而诗亡,诗亡而春秋作”。礼乐崩坏后,人人就思邪了,心邪也就多事了。有饭吃了想吃鱼,有马骑了想乘车,当着士兵却想当将军,“帝王将相宁有种乎”?于是子弑父,弟弑兄,诸侯问鼎天子。春秋三百年,轰轰烈烈,重大的事件从无间断,天下苍生陷于水深火热!所以,孔子删《春秋》,意在警僭窃,诛弑逆,孟子说是“治邪说暴行,诛乱臣贼子”,使在世的乱臣贼子读了之后有所畏惧而加以收敛。

因为,当时的人还相当愚昧,他们迷信报应。所以,看到过往的乱臣贼子被钉在历史的耻辱柱上诛心,就会“见贤思齐,见不贤而内自省”。孔子也正是看准了人们这样的心理,以为通过删《春秋》的微言大义,能使得活着的乱臣贼子改过自新,自然世道人心也就回到周公“思无邪”“行无事”的时代。

但孔子却不知道,潘多拉的魔盒一经打开,放出去的魔鬼是再也收不回来的。不仅在唯物主义彻底战胜唯心主义的今天如此,就是在唯心主义居于主流思想的时代也是如此。而人们喜欢轰轰烈烈的多事,当然更甚于平淡乏味的无事,无事虽然太平,但那多无聊啊!折腾闹事虽然很累,但那多刺激啊!何况,一旦折腾成功了,那多荣耀啊!而且,每一个心思邪、行生事的人,绝不是从《春秋》中被诛心的乱臣贼子那里引为借鉴,而大多是分析其成为耻辱的原因,他做得不到位,我要避免他的不到位,我比他行,所以我的思邪、生事一定可以成功而不会沦为现实的、历史的耻辱。有了这样坚定的信念,他就不会惧。所以,孔子试图通过诛过往之乱贼来惧今日之乱贼的想法是根本行不通的,而思无邪、行无事的周公时代,也根本不可能回去。

于是,这是孔子之后的事了。在孔子的时代,读《春秋》只在惧乱贼,而至两汉,读《春秋》就不限于惧乱贼,更在褒忠义。

在孔孟眼中,“春秋无义战”,一部春秋三百年,只有乱臣贼子,没有忠义烈士,因为,乱臣贼子固然是思有邪、行生事,忠义烈士也不复思无邪、行无事,他们只是用正义去抵抗僭窃,用忠烈去抵抗弑逆。而从两汉之后,春秋便成为正思对邪思、义事对逆事的历史,所以,褒忠义作为“春秋”大义的褒贬倾向便被置于惧乱贼之上了。

《春秋》,是东周三百年乃至而后三千年的《春秋》,是国家政事之《春秋》,思无邪、行无事的大一统在忠奸的斗争中轮番地演绎。但顾亭林又说有亡国,有亡天下。亡国者,国家政事权衡的更替;亡天下者,天下斯文教化的兴亡。所以,《日知录》,是隆万一百年乃至而后五百年的《春秋》,是天下斯文之《春秋》。所谓“敢叛圣人之教”“名教罪人”“无耻之尤”,皆斯文之僭窃邪思、弑逆生事,一统之礼崩,华夷之防溃!所以,坚定文化自信,在今天就显得尤为必要。当然,最可怕的是,打着“思无邪,行无事”或“警僭窃,诛弑逆”的旗号行“思有邪,行多事”。

黄公望 为张伯雨画仙山图 轴 绢墨笔 74.9cm×27.5cm 1338年上海博物馆藏

八股文和学术论文

文化的生息,直接关系于教育,而教育的考核制度,则间接影响到文化生息的盛衰。中国古代的科举考试,为国家选拔了人才登于台阁,唐宋时,“天下文章在台阁”,明清时,“天下文章不在台阁”。为什么?因为明清科举考所用的是八股文制度,而唐宋则不是。不是说八股文绝对地不好,但总体上它把真正的人才扼杀在文化生息的台阁之上了;同样,唐宋的科考制度也不是绝对的好,它也有遗漏了英才而选拔了庸才的,但就概率而论,唐宋时在文化上做出杰出贡献的人才,大多通过了当时的科考制度;而明清时在文化上做出了杰出贡献的人才,大多通不过当时的科考制度。

但对社会有没有贡献是一回事,通不通得过科考,对学子个人则是一件利益攸关的大事。所以,无论八股文的受益者还是受害者,都对这一制度没有行动上的质疑,但积怨都相当之深。直到西学传入,终于废除了科举考试。

所谓“废除了科举考试”,实际上只是废除了八股文的考核制度。因为,任何教育的验收,人才的选拔,都是需要有一个考核的制度的,包括今天的高考,虽然不叫“科举考试”,性质与科举考试无异,只是考核的制度不同而已,它所考的不是八股文,而是英语等等。

不过,今天教育的考核,不只在入学前的考试,更在出学前的考试,这就是学术论文。这个考试,在性质上与科举考试大异,不严格,很宽松;而考核的制度则无异,无非一个叫“八股文”,一个叫“学术论文”,包括学士、硕士、博士乃至副教授、教授的学位、职称论文等等。

至少应该在十年之前了,当时的官方媒体发表统计数字,我国的学术论文发表量居于世界前三!投入了多少国家的、个人的财力、精力啊!取得了如此丰硕的成果,跻身于世界学术论文的大国!然而,其质量却在世界120位之后。全世界约有180多个国家,120位之后就是居中。但我们知道,这180多个国家中,至少有60个国家是没有学术论文发表的!

如上所述,还是指自然科学领域的情况。人文艺术学科,则我敢肯定,我国的学术论文发表数量居于世界第一,这个第一而且很可能十倍于世界各国的总和!至于质量呢?毕竟不是自然科学论文的“武无第二”,它是“文无第一”的,既然“文无第一”,我们当然可以自称为居于世界第一,填补了人类人文学科的重大空白。

每年,我们有这样大量的学术论文被研究出来,发表在核心期刊上,评了奖,印成书,但真正的读者,据说不超过20人!即使它们的评委,也从不认真、完整地阅读它们。一年以后,便被学术圈遗忘了,然后又有新的“重大创造”的学术论文发表出来。这些新的学术论文,印刷所用的纸张则是去年的学术论文直接从印刷厂送到纸浆厂去制造出来的。

八股文有一套规定的格式,破、承、起、入、起、中、后、束;学术论文也有一套规定的格式,好的选题、好的行情、足够的厚度、好的方法。形式上的千篇一律不论,根本是内容上没有真切的感悟。

古今中外,天下的好文章,根本是在内容上的有感而发,发出来可以有益于世道人心。至于形式、格式则是可以不拘的。并不是说八股文、学术论文的格式就不可用。所以,八股文,害了中国的教育。中国的文化,不在它的格式,甚至也不在它的内容,而在它内容的空洞。平心而论,它所论述的内容,都涉及儒家许多微言大义,但作者对它实在不知所云。同样,学术论文正在祸害中国的教育、中国的文化,也不在它的格式,而在它的内容不仅空洞,而且没有多少意义,却自认为意义甚大。只要想想,潘天寿的《听天阁画谈随笔》,在今天是根本通不过学士学位论文评审的,便可明白,今天硕士、博士、教授学位、职称论文的铺天盖地,对于中国文化、中国教育的祸害之大,有甚于当年的八股文。

阿Q精神

鲁迅先生所揭示的阿Q精神,是国民性格中的糟粕,又称“民族劣根性”。我们在坚定文化自信、继承并弘扬传统优秀文化精华的同时,不能不高度关注传统文化中的糟粕,并坚定地扬弃它。泼出脏水,不能把婴儿泼出去;但保护婴儿,也不能把脏水也当宝贝保护起来。阿Q精神,即“精神胜利法”,与坚定文化自信貌似相近,实则南辕北辙。

什么是“精神胜利法”呢?就是力气上输掉后,口气上永远是胜利者。“我是对的,你是错的;我是胜利者,你是失败者!”它把比力气的事转化成比口气,而比口气的事,永远我比你们厉害、正确。

前几年流行抗日雷剧。中国人民的小米加步枪,日军的飞机加大炮甚至还有生化武器,论杀伤力,孰大孰小,不言而喻。所以,八年抗战,艰苦卓绝,中国人民付出了巨大的牺牲。可是,在阿Q精神,你的飞机、大炮、生化武器,在中国人民的武术面前不堪一击,我用双手就可以把你撕成两半,我的飞镖速度快过你的子弹。这样的力气之比,实际上就是在比口气了,“老子祖上比你阔多了!”

宁波天一阁有一个麻将厅,其中有一座雕塑,晚清的时候,一个中国人以一敌三,与西欧、东洋、沙俄三国的代表开战,中国人气定神闲,胜券在握;三洋人气急败坏,手忙脚乱而毫无对策。这使人联想起鸦片战争之后坚船利炮的入侵,在中国的官兵和义和团的面前被打得落花流水,不是清政府丧权辱国,而是列强自讨苦吃。真是大快人心 !

我们常说,在力气的较量上,战略上藐视敌人,战术上要重视敌人,要承认敌强我弱;可是在阿Q精神,不仅在战略上藐视敌人,在战术上也藐视敌人,坚信我强敌弱,即使我被打败了,真正败的也不是我而是敌人。这一精神表现在口气的较量上,当然更是坚定不移地信奉我是厉害的,你们都是不堪一击的。

我们看诸葛亮、韩愈、苏轼等等,够厉害了吧?但他们的自述,无不是我很不够,我不行,我“才弱”而“卑鄙”,我“学材迂下”。这是不是没有自信呢?相比于阿Q精神,这似乎是没有自信,然而,这却是真正的自信。

包括潘天寿的《听天阁画谈随笔》、钱松 的《砚边点滴》,毫无疑问,具有坚定的文化自信,很高的学术价值。然而,他们却说,这只是我个人的点滴经验和习惯,不仅没有太大的价值,而且有不少还不是好的经验、好的习惯,发表出来,只是请同志们批评的。

而我们今天的学术论文,从教授的职称论文,到博士、硕士、学士的学位论文,一个个都表示自己所研究的问题非常重要,自己的成果填补了历史的空白,以重大的创新,为人文学科的完善和健康发展做出了积极的贡献。总之,我是非常厉害的,别人都是不厉害的。接受、认同我的观点,你们有福了;不接受、不认同我的观点,是你们的莫大损失。

当然,这种阿Q精神,不仅表现在今天的学术论文中,表现在不同观点的争论中。事实上也早已表现在民国时期的文艺中。如闻一多所写《诗人的蛮横》一文,便淋漓尽致地揭露了精英阶层文化人的阿Q精神,与作为社会底层人物的阿Q精神异曲同工。

坚定文化自信,“不是简单复古,也不是盲目排外”。简单复古就是自以为是,盲目排外包括以人为非。这是阿Q精神,而不是文化自信。真正的文化自信,是在战略上坚持传统的精华,在战术上扬弃传统的糟粕。而阿Q精神,正是传统的糟粕,它不仅把脏水当作宝贝,更因这脏水而淹没了婴儿。所以,要想保护婴儿,一定要泼去脏水。