高管财务背景与盈余管理方式选择

2018-12-11陈松

陈 松

(兴业银行北京分行投资银行部,北京 100000)

一、研究背景和研究目的

自20世纪80年代以来,盈余管理逐渐成为会计理论以及公司治理的研究热点之一,盈余管理行为增强了委托代理问题,降低了会计信息质量,不利于企业长期发展。为了应对上市公司的盈余管理问题,证监会于2001发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》聘任适当人员担任独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士),财政部分别于2007年实施新《企业会计准则》和2009年7月1日起实施《企业内部控制基本规范》,对盈余管理进行了有意识的反制,并取得了一定成效。利用应计项目管理盈余的空间越来越小,公司日益倾向于操纵真实活动进行盈余管理(Roychowdhury,2006)。而真实活动盈余管理与应计项盈余管理之间存在此消彼长的关系(Zang,2006;李彬等,2009)。我们不禁发出疑问,在面对会计准则不断完善、外部监管不断增强、公司治理不断健全时,面临外界的各种压力,上市公司高管团队会如何选择盈余管理方式?

上述盈余管理研究假设管理者是同质的、可完美替换的,忽视了管理者个人特征对盈余管理的影响。由于高管背景特征不同,高管的风险偏好以及工作能力存在较大差异,会对公司会计政策(Ge et al.,2011;张兆国等,2011)、财务报告披露(Bamber et al.,2010;Hua-Wei Huang;2012) 以 及 公 司 业 绩 (Bertrand and Schoar,2003;Chava and Purnanandam,2010)产生影响。这些证据表明高管团队背景特征可能会对盈余管理方式产生影响。高管团队的趋势化特征对公司经营经营绩效有至关重要的影响,那么我们有必要追问,是否高管团队为达到某一目的而进行盈余管理,高管的团队特征是否会有助于其操控盈余?是否会更青睐于应计项盈余管理或者真实活动盈余管理?

因此,有必要基于高管团队背景特征,重新审视盈余管理中人的因素,从管理者背景特征研究盈余管理方式选择行为,为治理上市公司盈余管理行为、完善上市公司治理结构和促进资本市场持续发展提供了新思路。

本文基于企业盈余管理行为视角,对于治理上市公司盈余管理行为提供了新的思路。中国上市公司有着特殊治理结构,管理者也有着不同于西方国家的文化背景,会影响到企业盈余管理行为。企业盈余管理行为通常被认为是低质量会计制度引起的,但其背后则是上市公司治理的失效,改进管理者背景特征组合、构建具有不同背景特征的管理者团队,有助于抑制公司盈余管理行为和完善公司治理结构。

二、高管团队背景与盈余管理方式

Ewert and Wagenhofer(2005)研究表明会计准则规定越具体,公司越有可能通过构造交易方式来进行盈余管理。应计项目盈余管理对于会计政策和方法的依赖性较强,管理盈余的空间将越来越小,风险也越来越大,其事中容易受到外部审计人员的核查和制约,事后受到监管机构调查和集团诉讼的风险较高。由于会计准则的日益完善、内控制度的健全和监管力度的不断加强,更具有隐蔽性的真实活动盈余管理获得了上市公司管理层的青睐。真实活动盈余管理通过构造真实活动,改变了企业经济活动的实质,其确认、计量和列报并不违反准则要求,上市公司通过真实活动进行盈余操控面临的审计和监管制约相对较小。这两种不同的盈余管理方式之间存在一定的替代作用(Zang,2012;李增福等,2011),公司管理层会基于真实盈余管理与应计盈余管理之间的相对成本来权衡两种盈余管理方式的行为选择(Zang,2012)。但应计项盈余管理仍是盈余操控的主要手段。因此本文提出如下假设:

假设1:上市公司会同时采用应计项与真实活动盈余管理。

接受教育能够使高管了解更多的专业知识,提升经营管理能力,在经营决策中具有更多的专业信息优势,因此,高管的专业背景能够很好地反映其专业技术水平。Beber and Fabbri(2012)发现具有MBA学历的高管会对资本结构以及外汇投机行为具有显著的影响,Brochet and Welch(2011)从商誉减值视角分别研究了CFO和CEO的专业背景,发现具有财务专业经历的CFO其商誉减值更具有价值相关性,而具有财务专业背景的CEO确认商誉减值,主要是基于职业生涯的考虑。在投资决策方面,Graham and Harvey(2002)发现具有MBA学历的CFO能够熟练使用投资模型,姜付秀等(2009)、李焰等(2011)也发现高管教育水平、财务工作经历能够显著提高投资效率,间接证明了Graham and Harvey(2002)的观点。通过上述研究,我们发现在经营管理实践中,公司高管能够很好地利用其专业知识。

采用真实活动盈余管理需要实施者较强的会计基础(Roychowdhury,2006;Zang,2006)。因此,对于具有财务专业背景的高管来说,在进行盈余管理时,会更倾向于采用较为隐蔽的手段,以此来避免相应的外部审计与监管制约。因此本文提出如下假设:

假设2:具有财务背景的高管更倾向于采用真实活动盈余管理。

三、样本选取与研究设计

(一)样本选取

本文采用了沪深A股主板上市公司2010-2016年披露的数据,研究数据主要来自于国泰安CSMAR数据库,并且剔除了金融行业、数据缺失和数据有差错的样本。

(二)研究变量

出于多种动机,企业会对其报告盈余进行管理,从而达到扩大盈余或平滑盈余的目的,方式主要包括:应计项目管理和构造真实交易活动。本文主要采用Roychowdhury(2006)和基于行业分类的横截面修正Jones(1991)模型分别测度真实活动盈余管理与应计项盈余管理水平。

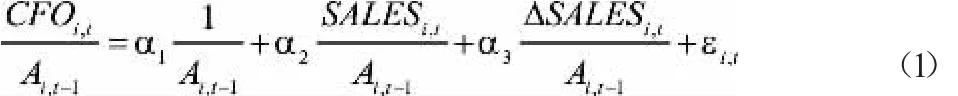

1.真实活动盈余管理。真实活动盈余管理包括销售操控、生产操控以及费用操控。本文借鉴Roychowdhury(2006),Cohen et al.(2010)的研究,分别计算操控性经营现金流、操控性生产成本和异常操控性费用,以度量公司的销售操控(DCFO)、生产操控(DPROD)和费用操控(DDISEXP)水平,同时利用上述三个指标计算真实活动盈余管理综合指标。①操控性经营现金流计算。Roychowdhury(2006)、Dechow and Dichev(2002)认为正常的经营活动现金流量是当期销售收入和当期销售收入变化的线性函数,据此设计模型(1),并分行业分年度计算操控性经营现金流:

其中,CFOi,t为i公司第t年经营活动现金流量,SALESi,t为i公司第t年的营业收入,Ai,t-1为i公司第t-1年资产总额。用公司实际的经营活动现金流量减去期望经营现金流量,即模型(1)的残差并取绝对值,可以得操控性经营现金流量DCFOi,t。

②操控性生产成本计算。生产成本等于销售产品成本与存货变动之和,Roychowdhury(2006)通过期望销售成本模型与期望存货模型得出期望生产成本估计模型,并分行业分年度计算操控性生产成本:

其中,PRODi,t为i公司第t年的生产成本,即销售成本与存货变动之和,SALESi,t为i公司第t-1年的销售收入变动,用公司实际的生产成本减去期望生产成本,即模型(2)的残差并取绝对值,可以得到公司的操控性生产成本DPRODi,t。

③操控性费用计算。Roychowdhury(2006)认为,操控性费用与当期销售收入存在线性关系。但是,如果管理人员在任何一年都通过增加销售收入来提高盈余,那么即使他们并没有减少操控性费用,也会使其当年回归后的残差项(异常性操控费用)减少。为了避免上述问题,Roychowdhury(2006)改用滞后一期的销售收入,据此得到了期望操控性费用估计模型。操控性费用包括销售费用和管理费用,与上期销售收入存在线性关系,据此得出期望操控性费用估计模型(3),并分行业分年度计算异常操控性费用:

其中,DISEXPi,t为i公司第t年的酌量性费用,即销售费用和管理费用之和。用公司实际的操控性费用减去期望操控性费用,即模型(3)的残差并取绝对值,可以得到公司的异常性操控费用DDISEXPi,t。

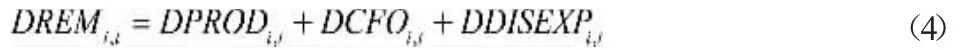

④真实活动盈余管理综合指标计算。李增福等(2011)在研究真实活动盈余管理时,考虑了上市公司盈余管理的方向,构建了真实活动盈余管理综合指标,在本文的研究中,我们主要关注上市公司盈余管理的程度,因此真实活动盈余管理综合指标为上述三个指标之和,如模型(4)。

其中,DREMi,t表示i公司第t年真实活动盈余管理的综合指标。

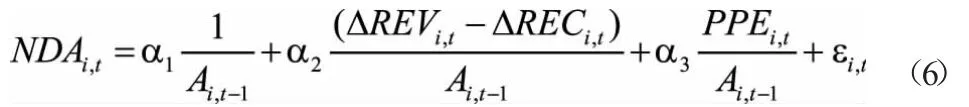

2.应计盈余管理。Dechow et al.(1995)、薄仙慧和吴联生(2009)等研究表明基于行业分类的横截面修正Jones(1991)模型能较好地估计公司盈余管理。本文采用修正的Jones(1991)模型来估计操控性应计利润,以此作为上市公司利用会计选择进行盈余管理的幅度。为i公司第t年的应计利润总额;

利用模型(5)进行回归,得到的系数估计值α1、α2、α3代入到模型(6),并控制行业及年度,回归求得非操控性应计利润。

最后,运用模型(7)可得到应计项目盈余管理的替代指标操控性应计利润()。

(三)研究模型

设计如下回归模型(8),以检验我国上市公司高管财务背景对盈余管理的影响。

变量定义见表1。

?

由于姜付秀等(2009),何威风、刘启亮(2010),李焰等(2011),张兆国等(2011)等在研究高管财务背景对公司财务行为影响时,发现国有与非国有上市公司存在差异,因此我们也将对国有与非国有上市公司进行分样本检验,以确认在不同产权性质下,高管财务背景对盈余管理方式选择的影响。

四、实证结果及分析

表2报告了盈余管理模型的回归结果。从数据来看,真实活动与应计项盈余管理模型的F值都在1%的水平上显著,表明模型变量整体影响显著。上市公司具有财务背景高管比例(Financialper)与操控性经营现金流(DCFO)、操控性生产成本(DPROD)、真实活动盈余管理综合指标(DREM)正相关,而与异常性操控费用(DDISEXP)、应计项目盈余管理(DA)不相关,证实了假设2。

上述结果表明高管财务背景对上市公司是否选择应计项目进行盈余管理并不具有显著影响,但是却对是否采用真实活动进行盈余管理具有显著影响,印证了我们提出的假设。上市具有财务背景的高管倾向于采用真实活动盈余管理这一较为隐蔽的盈余管理手段,在不违背会计准则规定的同时,能够降低被监管部门发现的概率,说明具有财务背景的高管在企业经营管理中,能够充分其所具有的专业知识。

同时还可以观察到,在三种真实活动盈余管理方法的选择上,上市公司高管更倾向于对经营性现金流与生产成本进行操控,而不愿意对费用进行操控,而这其中的原因主要是由于外部审计师的抑制作用。由结果可以看出,外部审计(Audit)能够显著抑制上市公司对费用和应计项目的操控,而无法察觉上市公司对经营活动现金流和生产成本的操控。因此上市公司高管为避免得到不利的审计意见,更愿意采用操控经营活动现金流和生产成本的手段进行盈余操控。

表2 全样本回归结果

五、研究结论及建议

本文基于“高层梯队理论”,从高管财务背景的视角研究了我国上市公司盈余管理方式选择问题,研究发现财务背景总体上未对上市公司采用应计项目进行盈余管理产生影响,而对真实活动盈余管理却具有明显的影响。具体而言,高管团队拥有财务背景高管比例越高,对真实活动盈余管理促进作用越强,主要表现在操控经营活动现金流与操控生产成本方面,表明具有财务背景的高管会更易利用其专业知识,采用较为隐蔽的盈余管理手段,以此来避免外部审计和监管部门的监督。分样本研究后,我们发现,相较于国有企业,非国有企业具有财务背景高管采用真实活动盈余管理的程度高于国有企业;而国有企业中,具有财务背景的高管对真实活动盈余管理和应计项盈余管理均具有一定影响。此外,我们还发现,外部审计对应计项目盈余管理具有抑制作用,而对真实活动盈余管理的抑制作用较低,间接地说明了具有财务背景的高管为何更愿意利用真实活动进行盈余操控的原因。

结合上述研究结论,本文提出如下政策性建议:一是对投资者来说,盈余信息是决策者进行决策时的重要参考信息,它的质量对决策者做出正确的判断有直接的影响。高管团队财务背景比例为投资者提供了评估投资风险的一种新途径,投资者可以通过观察上市公司高管团队的构成来识别投资风险,从而在参考所依赖的盈余信息时提高分辨能力,帮助其做出正确的投资决策。二是对于监管部门来说,应对上市公司的盈余管理行为加强监督,不断夯实对应计项盈余管理的监督和处罚,上市公司董事会、监事会也发挥其监督职能,限制高管对真实活动盈余管理的操控。

注释

①本文在研究中主要考虑我国上市公司盈余管理的程度,并不研究盈余管理的方向,因此在各盈余指标的计算中都取绝对值,以便衡量上市公司的盈余管理程度。