珠江口盆地白云凹陷天然气水合物与浅层气识别及成藏控制因素*

2018-11-21颜承志施和生李元平朱焱辉王秀娟

颜承志 施和生 李元平 李 杰 朱焱辉 王秀娟

(1. 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 广东深圳 518054;2. 中海石油(中国)有限公司勘探部 北京 100010;3. 中国科学院海洋研究所 山东青岛 266071)

近年来,大陆边缘海域广泛发育的浅层气和天然气水合物因其资源量巨大且影响海底管线的安全而受到人们的广泛关注[1-2]。目前,我国南海北部的台西南盆地、珠江口盆地、琼东南盆地、西沙海域等多个盆地和地区都发现了天然气水合物赋存的证据[3-10],其中珠江口盆地进行了大量水合物钻探,是水合物研究的热点区域[9-14]。浅部地层中存在的大量浅层气,可能是温压条件变化导致水合物分解产生的,也可能是深部地层气体向上运移形成的或者是原位产生的生物成因气,越来越多的学者认识到这些浅层气的存在与海底的滑动、滑塌等海底地质灾害关系密切[15-18]。

似海底反射(Bottom Simulating Reflection,BSR)是利用地震资料识别水合物的一种重要标志,可能反映了水合物稳定带的底界。在白云凹陷,地震振幅异常与钻井资料对比发现,水合物层一般对应于BSR上部与海底极性一致的强反射区[10]。水合物成藏需要合适的温压条件和气源条件,同时也受沉积物岩性的影响,粗粒沉积物中更易形成高饱和度水合物层[19-20]。气体运移可为水合物成藏提供充足的气源,大量气体从深部储层沿气烟囱、断层、侵蚀或不整合面以及渗透性岩层等向上运移而形成水合物[9-10]。

本文利用三维地震资料在剖面上识别了BSR,认为其上部强反射指示水合物,下部亮点反射指示浅层气,并对解释的层位提取均方根振幅属性,认为强均方根振幅属性反映了水合物层在该区的分布,并结合钻井资料对水合物及浅层气成藏的控制因素进行了分析。

1 区域地质背景

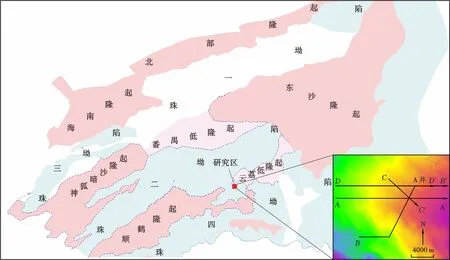

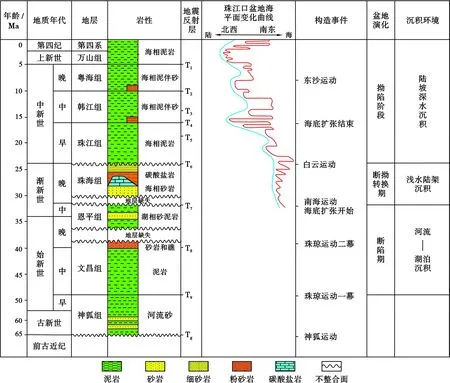

研究区位于珠江口盆地白云凹陷(图1)。珠江口盆地是南海北部最大的新生代沉积盆地,面积达14.7×104km2,为典型的下断上坳的被动大陆边缘型构造样式,其构造沉积演化可以分为3个阶段,即晚白垩世—早渐新世的早期裂谷阶段、晚渐新世—早中新世的拗陷阶段以及中新世至今的断层发育和盆地充填阶段,其中裂谷阶段发育河流及湖泊等陆相文昌组与恩平组,断拗转换期发育滨海相珠海组,拗陷期发育陆坡深水沉积的珠江组、韩江组、粤海组、万山组以及第四系。文昌组—恩平组以泥岩为主,富含有机质,是主要的烃源岩层;珠海组以砂岩及碳酸盐岩为主,是主要的储层;上部珠江组等地层都以泥岩夹少量细粉砂为主,为区域性盖层(图2)[21-22]。新生代以来珠江口盆地沉积速率很高,发育巨厚的沉积物,提供了大量陆缘碎屑物质及有机质。该区域进行了大量深水油气钻探,并发现了大型气田,如LW3-1气田[21-22],一直是海上油气勘探开发的重点区域。研究区水深范围在1 500~2 100 m,地形较为平坦,面积约为450 km2(图1)。由于研究区地层近水平分布,因此在地震剖面上识别的BSR与海底极性相反,呈与地层近平行的强反射,仅局部存在穿层现象。

图1 研究区位置Fig .1 Study area location

图2 研究区区域构造及沉积演化Fig .2 Tectonic and sedimentary evolution in study area

2 水合物与浅层气分布识别

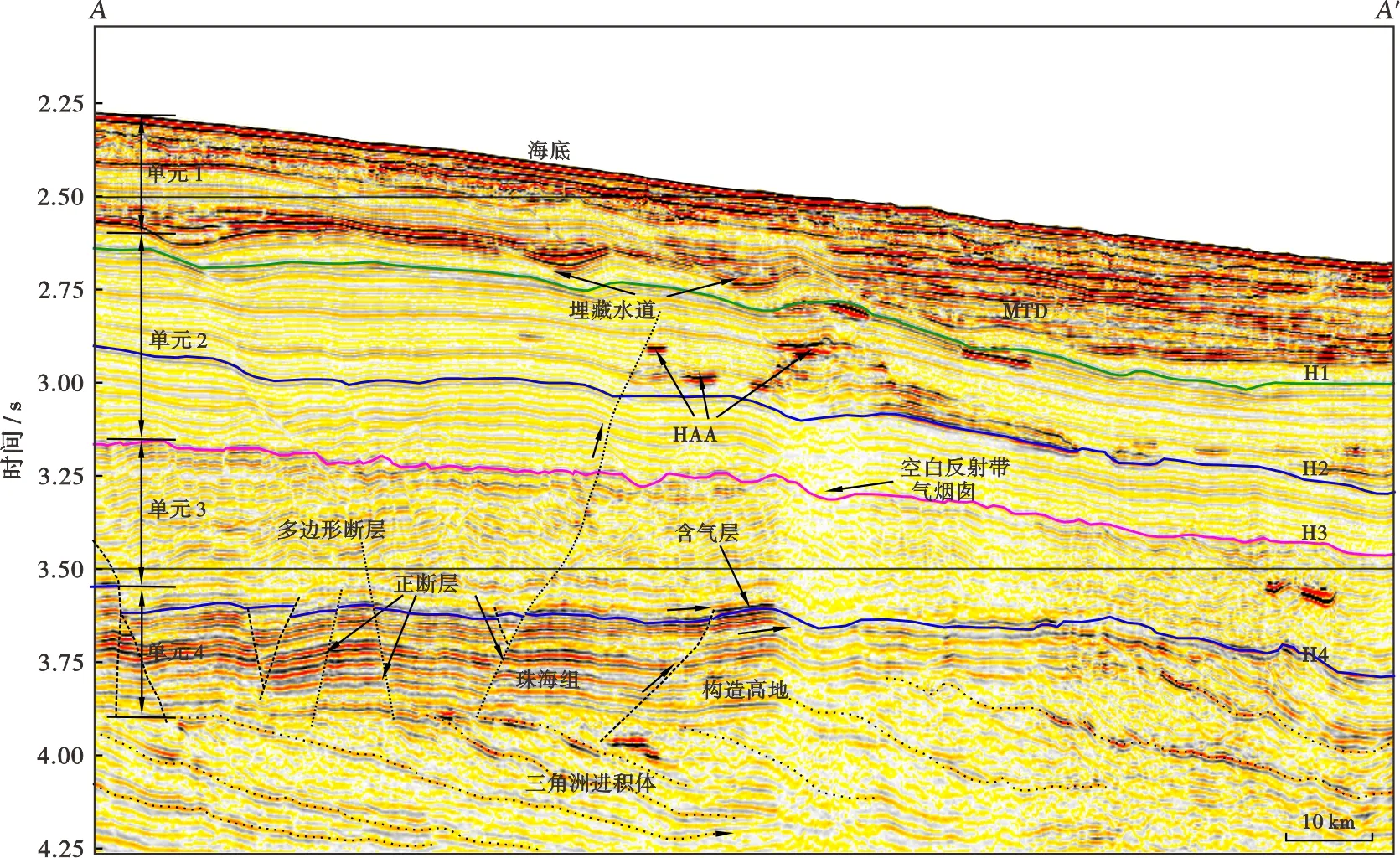

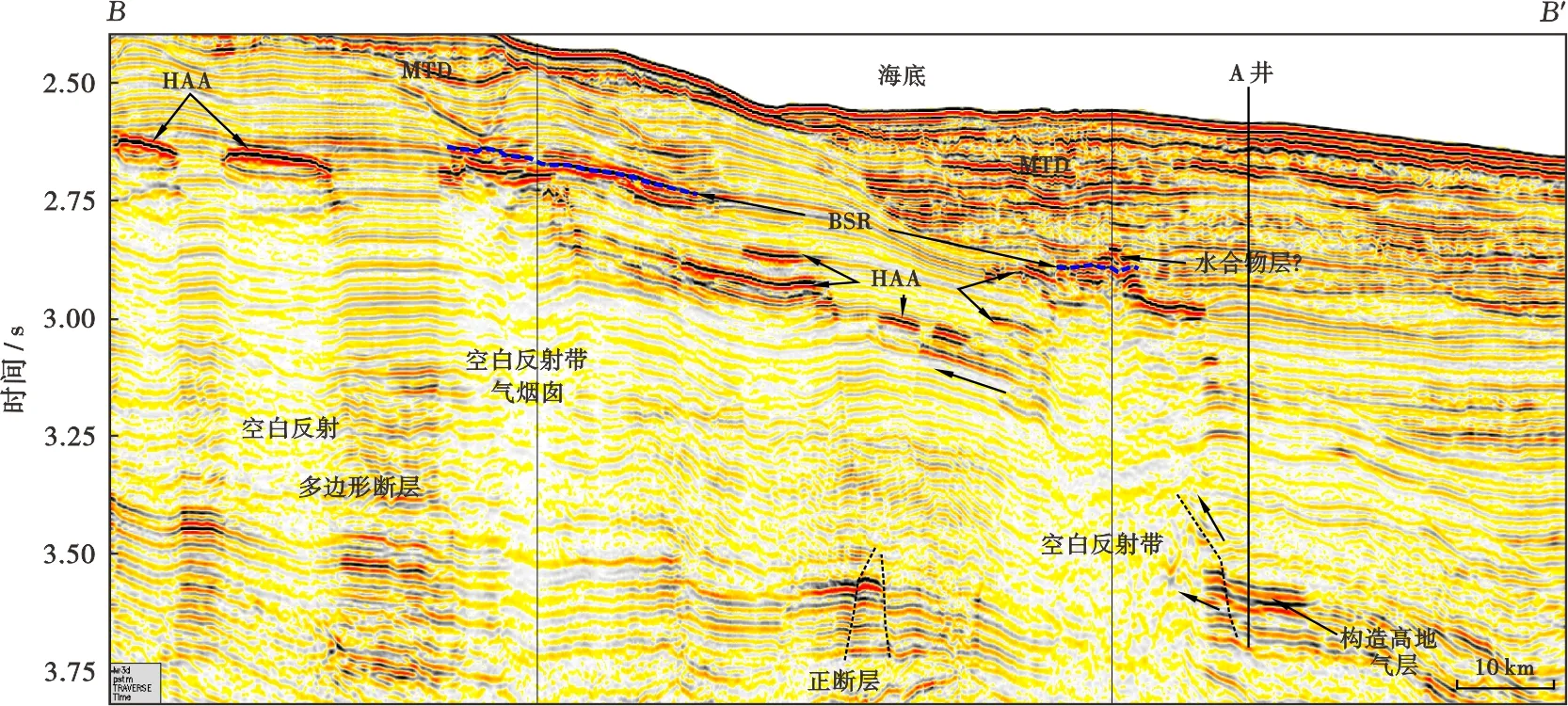

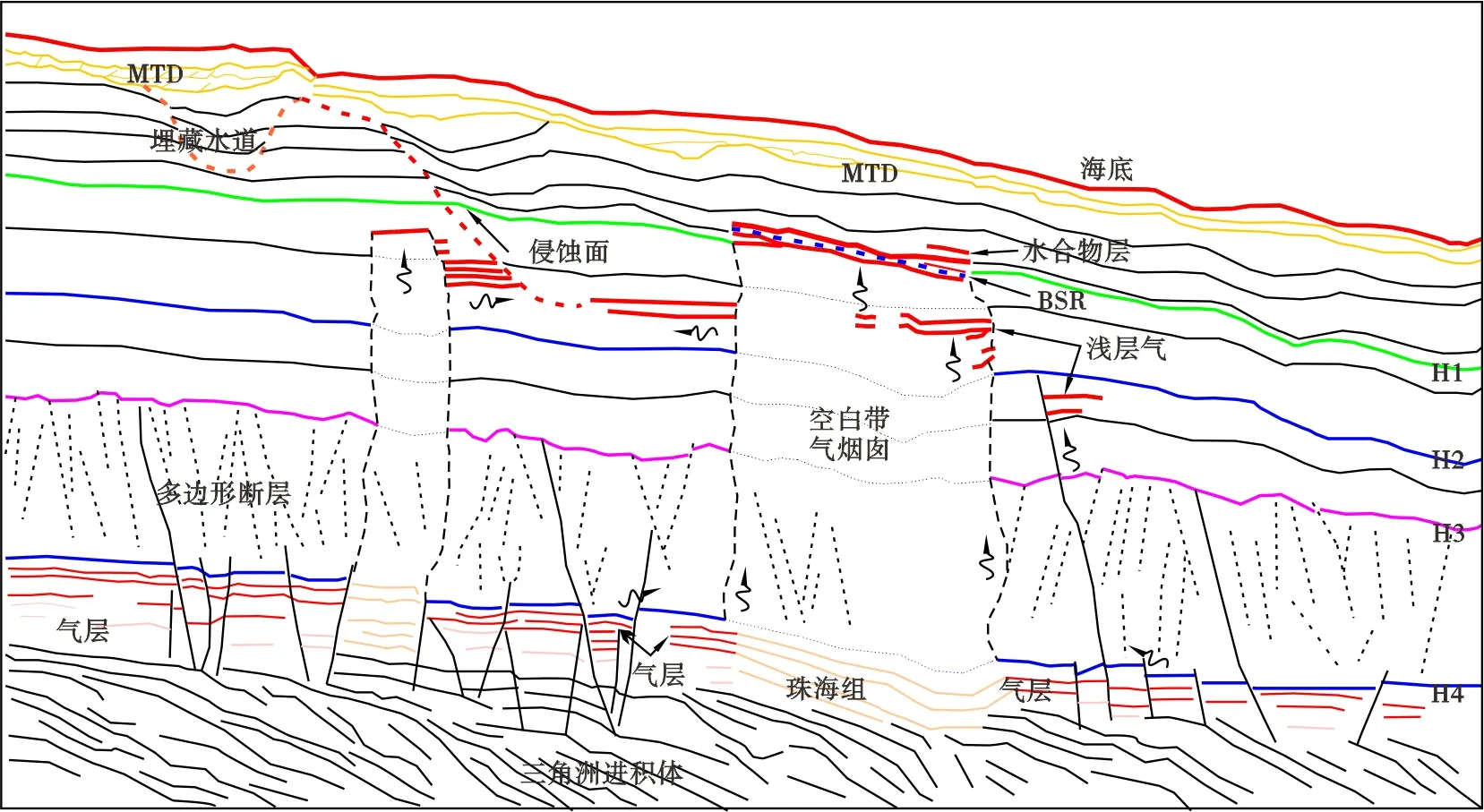

在研究区追踪了4个区域性的代表性层位H1—H4,划分出4个研究单元(图3):①单元1为浅部地层,发育块体搬运沉积(Mass Transport Deposit,MTD)和埋藏水道。从地震反射特征看,MTD较薄,内部呈杂乱、弱振幅反射,而埋藏水道主要呈下凹的反射特征。②单元2为主要目标层位,识别出大量强振幅异常(High Amplitude Anomaly,HAA)。HAA下部常发育振幅空白带,且具有同相轴下拉现象。根据穿层、与海底极性相反等特征可以识别出BSR,BSR下部的HAA主要是游离气的存在导致地层速度降低造成的,局部HAA与深部断层相伴生;而BSR上部与海底极性一致的强反射有可能是水合物层的顶界面(图4)。③单元3为多边形断层带,地震剖面上其双程走时在3 200 ms左右,为多种正断层组合样式,且受到层位的限制,主要为泥岩等细粒岩层。④单元4为连续的强振幅反射,发育于一套三角洲进积体之上,与钻井结果对比分析发现为区域性储层和含烃气层,其地层年代为珠海组,在地震剖面上可以观察到其内部发育局部构造高地,且钻井A证实这套地层中构造高地上发育较好的含气层,为典型的深部气藏。

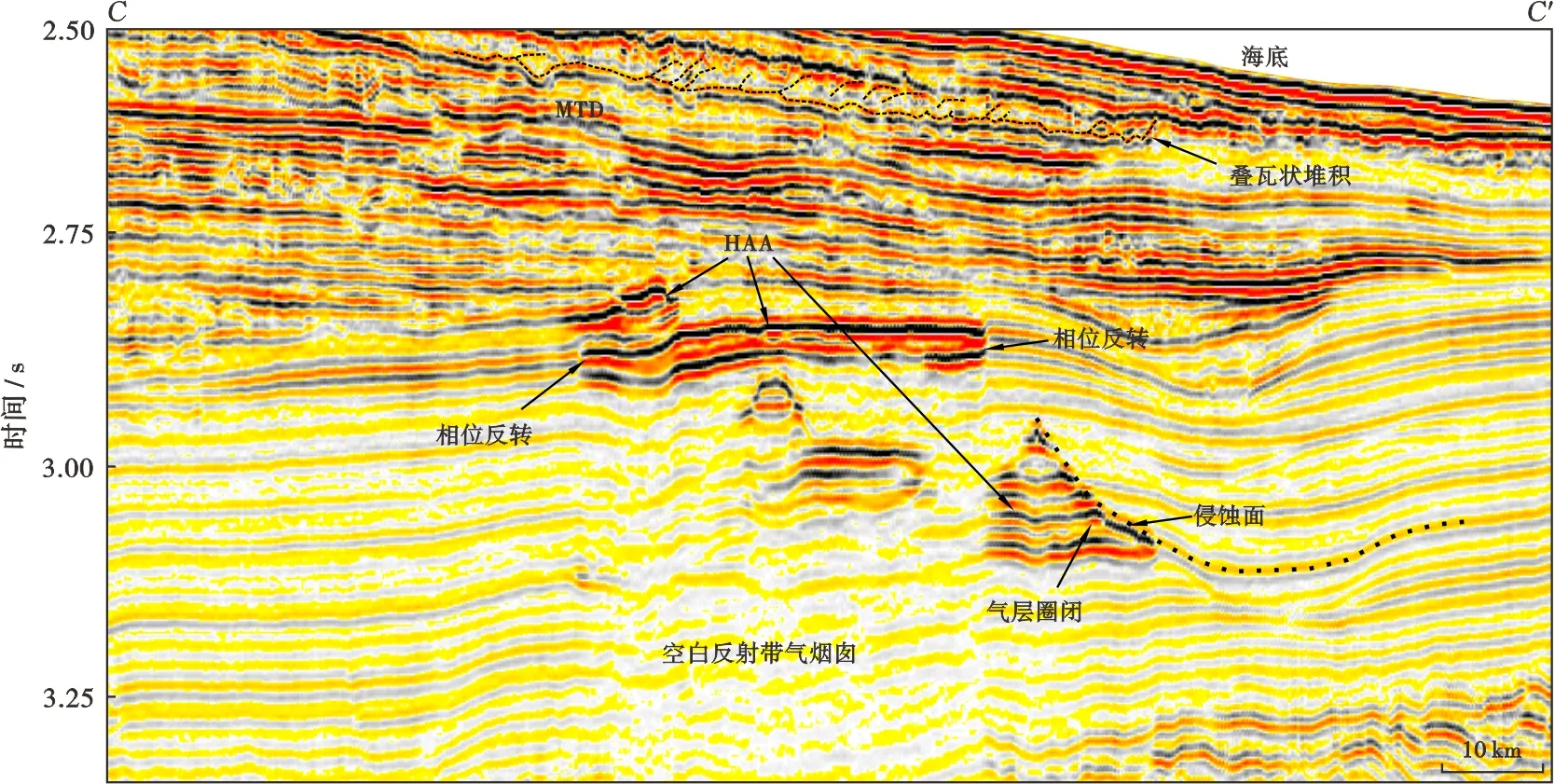

单元2中HAA距海底深度不同,下部发育气烟囱,出现反射同相轴下拉和空白反射现象,可能是由于流体的垂向运移以及HAA对地震声波能量的屏蔽共同作用造成的。在气烟囱周围的水平地层中也发育HAA,可能是由于气体沿渗透性地层横向运移圈闭在地层中。部分HAA也与断裂相伴生,呈现与海底极性相反的负极性反射特征,这些断层向下延伸到深部珠海组油气储层中(图3),因此,HAA可能是下部油气层的气体沿这类断层运移到浅部地层而形成。局部HAA侧向终止于埋藏水道的侵蚀面上,可能是游离气受到水道侵蚀面的封闭作用而圈闭下来(图5)。BSR下部的强振幅反射指示地层可能存在游离气,而BSR上部与海底极性一致的强反射轴可能代表相对高饱和度的水合物层。埋藏的迁移古水道的侵蚀面也与地层呈交切关系,但BSR的振幅比侵蚀面明显更强,单元1中的MTD底部和顶部均为强反射特征,与上下地层呈整合关系且内部为杂乱反射,局部出现叠瓦状反射特征(图4、5)。

利用三维地震资料,在剖面上识别出大量HAA,沿H1层上下各60 ms时窗提取均方根振幅属性(RMS),可以看到HAA在平面上的分布主要集中在研究区中部,面积较大;而在研究区西部及东部也有部分分布,但分布面积变化较大,范围为0.5~35.0 km2(图6)。

图3 研究区地层单元划分及构造解释(剖面位置见图1)Fig .3 Tectonic interpretation and stratal division in study area(see Fig.1 for location)

图4 研究区强振幅异常和似海底反射与运移通道和气藏的匹配(剖面位置见图1)Fig .4 HAA and BSR couple to migration pathway and gas reservoir in study area(see Fig.1 for location)

图5 研究区HAA相位反转及侵蚀面对其圈闭作用(剖面位置见图1)Fig .5 Effect on trap due to phase rotation of HAA and erosion in study area(see Fig.1 for location)

3 水合物与浅层气成藏控制因素

当地层温压条件比较稳定时,影响水合物成藏的主要因素是气源条件、流体运移以及储层条件,粗粒沉积物更有利于水合物生成[23]。研究区位于2 000 m 左右的较深水环境,单元2及浅部地层沉积物均以泥岩、粉砂质泥岩等细粒沉积物为主,储层条件可能并不理想。

3.1 气源条件

充足的气源是水合物及浅层气成藏的关键因素。研究区目前没有岩心资料可用于研究气体组成及来源。但在临近的勘探程度较高的白云凹陷峡谷区,GMGS-1岩心样品的地球化学分析显示,样品中甲烷含量(C1)与乙烷(C2)和丙烷(C3)含量之和的比值,即C1/(C2+C3)值超过1 000,δ13C1范围在-54.1‰~-62.2‰,而δDCH4范围在-54.1‰~62.2‰,表明气源以生物成因为主,存在少量热成因气,也有可能是热成因气后期受到微生物作用的改造[24-25]。但是,2007年在SH7井水合物饱和度相对高的层位出现C1/C2值在130左右,表明了下部热成因气对水合物成藏的贡献[19];2015年在W17-2015井同样发现了丙烷和戊烷等重烃异常现象及II型水合物,表明热成因气是水合物的一个重要气源[8]。

研究区A井显示,在海底以下2 995~3 005 m和3 040~3 072 m层段(单元4)都发育较好的气层,录井及测井资料显示两个气层的储层都是细砂岩夹少量粉砂岩,气相色谱分析显示两个层位中都存在明显气体峰值(图7)。该气层在研究区内广泛分布,发育于一套三角洲进积体上。从过井地震剖面看,该含气层呈强振幅异常反射,极性与海底相反,可能是气体充填在地层孔隙中导致地层波速降低,与围岩地层的波阻抗差造成的。该气藏位于一个构造高点上,旁边发育一个规模范围较大的气烟囱,断层延伸到气烟囱内部,因此断层及气烟囱构造是流体向浅部地层运移的通道,使得气藏中气体能够到达浅部地层。气烟囱顶部发育大面积的HAA,且在其内部识别出BSR,BSR上部发育的强反射可能指示相对高饱和度水合物层顶界(图7)。由于研究区浅部地层堆积速率较大,有机质较为丰富,经过生物降解也可为水合物的生成提供气源。因此推测气源主要是深部来源的热成因气与生物气的混合。

3.2 运移条件

地层流体超压现象广泛存在于深水盆地中,超压现象有利于气烟囱或者底辟构造的发育[9-10,19-20,26-27]。南海北部沉积盆地中,发现的天然气水合物系统与气烟囱以及底辟构造有密切的关系[9-10,27]。三维地震数据显示,浅层HAA与气烟囱、深部正断层都有很好的匹配关系,其分布明显受到这类流体运移通道的控制,气体可以沿着运移通道向上运移到浅层沉积物中形成浅层气或者水合物(图3、4、5)。气烟囱的周围会发现一些地层中存在HAA,部分HAA延伸较远,但下部并不发育空白带,这是由于气体在该位置沿渗透性地层发生侧向运移,地层中少量气体就会造成明显的振幅异常反射(图3、4、7)。

气烟囱主要发育在构造高点上,由于上部HAA的屏蔽作用,底部难以识别,推测可能主要发源于晚渐新世的珠海组气藏(图4、7)。当下部地层中气体不断充注形成的超压超过岩体能够承受的压力后,地层发生破裂,形成气烟囱构造,为气体向上运移到浅部地层提供有利通道,大量气体聚集在浅部地层形成超压,整个过程循环发生,出现幕式运移特征的气烟囱。与正断层相比,HAA的分布与气烟囱更为密切,这表明气烟囱在气体聚集或者水合物成藏中具有重要作用。

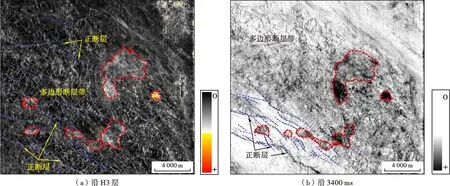

从研究区沿H3层位提取的相干属性切片(图8a)可以看出,该区域正断层主要为NW—SE向展布,相互间为平行或亚平行分布,断层间距在2 000~3 000 m,长度从2 000~14 000 m不等,剖面中断层倾角范围60°~80°,断距为15~40 m,从浅部到深部最长可延伸达1 200 m以上(图7、8a)。沿3 400 ms提取的相干属性切片(图8b)同样反映了断层在平面上的展布主要位于研究区西南部,横向延伸范围较大,部分正断层伴有HAA发育,且其下部未出现空白带现象,这表明这些正断层可能是深部气体向浅部运移的一个通道。

图8 研究区相干属相切片Fig .8 Slices of coherency attributes in study area

3.3 成藏模式

晚渐新世气藏上部发育一套多边形断层,是以泥岩或粉砂质泥岩等细粒沉积物为主的地层(图7、8)。从沿H3层以及3 400 ms提取的相干属性切片均可以看到多边形断层发育密集,展布方向不规律。多边形断层均为正断层,倾角为40°~85°,断层长度为1 000~1 500 m,断距为10~30 m。尽管很多盆地中发现的多边形断层在烃类运移、渗漏以及聚集等方面起到了重要作用,但是本文研究区中发现的气体运移构造(如气烟囱构造和正断层)是穿过多边形断层到达浅层,发现的大量HAA位于气烟囱顶部、两侧或断层一侧等,而与区域分布的多边形断层并不完全一致。因此,推测研究区的多边形断层仅在下部超压形成且流体运移活动时期才能作为流体运移通道,在正常压力时仍会保持封闭作用对下部气层起到圈闭作用,而下部晚渐新世气藏沿气烟囱、正断层等向上运移,为水合物及浅层气成藏提供重要气源(图9)。

图9 研究区水合物及浅层气成藏模式Fig .9 Reservoir paradigm of gas hydrate and shallow gas in study area

4 结论

1) 在白云凹陷研究区典型地震剖面上识别了强振幅异常、似海底反射、块体搬运沉积、空白反射带、多边形断层及局部构造高地等特征,刻画了研究区内天然气水合物及浅层气的分布,所识别的气烟囱、正断层、多边形断层等与发现的珠海组气层相连通。

2) 白云凹陷发现的天然气水合物和浅层气的分布主要受深部气藏和流体运移通道影响,深部热成因气为气藏的重要气体来源,流体运移通道主要包括起源于下部气藏的气烟囱、正断层以及浅层渗透性地层。