政治认同:习近平新时代中国特色社会主义思想的主线

2018-11-16常轶军

常轶军

(山西大学政治与公共管理学院,山西太原030006)

1 问题的提出

十八大以来,习近平提出一系列治国理政的新理念、新思想、新战略,在十九大报告中最终形成习近平新时代中国特色社会主义思想,从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题。坚持和发展中国特色社会主义成为习近平新时代中国特色社会主义思想的主线。习近平在十八届中央政治局第一次集体学习时强调指出:“坚持和发展中国特色社会主义是贯穿十八大报告的一条主线。我们要紧紧抓住这条主线,把坚持和发展中国特色社会主义作为学习贯彻党的十八大精神的聚焦点、着力点、落脚点,只有这样,才能把党的十八大精神学得更加深入、领会得更加透彻、贯彻得更加自觉。”[1]此后,习近平在新进中央委员和中央候补委员学习贯彻十八大精神研讨班上指出:“十八大精神,说一千道一万,归结为一点,就是坚持和发展中国特色社会主义,坚持和发展中国特色社会主义是一篇大文章,现在,我们这一代共产党人的任务,就是继续把这篇大文章写下去”[2]。为了把握习近平新时代中国特色社会主义思想的主线,本文利用计算机辅助分析软件NVivo11,采用内容分析法,对两卷《习近平谈治国理政》进行文本分析,通过大数据词频统计功能,词频统计发现习近平新时代中国特色社会主义思想主线的核心词、高频词和聚焦点,并挖掘背后的政治逻辑和政治主线。

习近平新时代中国特色社会主义思想是以习近平为主要代表的中国共产党人在治国理政的实践中形成的新理念、新思想和新战略,主要收录于《习近平谈治国理政》《习近平谈治国理政(第二卷)》。《习近平谈治国理政》于2014年9月出版发行,收入了习近平在2012年11月15日至2014年6月13日期间的讲话、谈话、演讲、答问、批示、贺信等79篇,分为18个专题,近18万字。担任总书记职务之后,围绕中国共产党在新形势下如何治国理政提出一系列新理念、新思想和新战略,使中共十八大以来党的理论创新成果更加丰富、更加系统。2017年11月,中共中央宣传部(国务院新闻办公室)会同中共中央文献研究室、中国外文出版发行事业局,编辑出版了《习近平谈治国理政(第二卷)》。本书收入的是习近平在2014年8月18日至2017年9月29日期间的重要著作,共有讲话、谈话、演讲、批示、贺电等99篇。全书分为17个专题,近27万字。换言之,两卷《习近平谈治国理政》是习近平新时代中国特色社会主义思想的物质载体,也是对其进行理论研究的根本依据。截至2017年上半年,20多个语种累计发行600多万册,覆盖160多个国家和地区,在海外受欢迎程度是40年来没有出现过的盛况[3],在国内成为了解和把握中国政治现实和未来的“指南针”,是理解中国制度、中国道路、中国发展的钥匙。出版和发行具有重大的政治价值。在中国政治生活中,“领导人文选的编选有着严格,甚至是苛刻的编选要求,并且形成了极其严谨的编选程序,具有非常明显的政治意义”[4]。两卷《习近平谈治国理政》作为党和国家集中展示习近平总书记治国理政思想的文集,在国内外广泛传播,也具有非常明显的政治意蕴,反映习近平的政治价值观、政治理想和政治思想。那么,研究习近平新时代中国特色社会主义思想的主线,必须从其中寻找理论依据和思想线索。

2 研究设计

为了把握习近平新时代中国特色社会主义思想的主线,按照习近平总书记明确指出的坚持和发展中国特色社会主义的主线的指引,笔者分别以“坚 持和发展”“中国特色社会主义”以及“坚持和发展中国特色社会主义”为参考点,使用内容分析软件NVivo11对《习近平谈治国理政》《习近平谈治国理政(第二卷)》进行基本的参考点和覆盖率分析。结果如下:

表1 “坚持和发展”的参考点和覆盖率

表2 “中国特色社会主义”的参考点和覆盖率

表3 “坚持和发展中国特色社会主义”的参考点和覆盖率

在质性分析中,覆盖率的大小反映某类材料被利用的比重多少,体现了其编码的价值和对理论建构的贡献程度,可用于指导下面的概念归纳和理论抽象。由上表参考点和覆盖率数据可知,两卷《习近平谈治国理政》都反映习近平高度重视“坚持和发展中国特色社会主义”主题,两者没有实质性差别,具有内在一致性和时间稳定性,可以作为习近平新时代中国特色社会主义思想的主线。相比较而言,《习近平谈治国理政》中“坚持和发展”“中国特色社会主义”和“坚持和发展中国特色社会主义”三者的参考点都略多,只有“中国特色社会主义”的覆盖率略低。

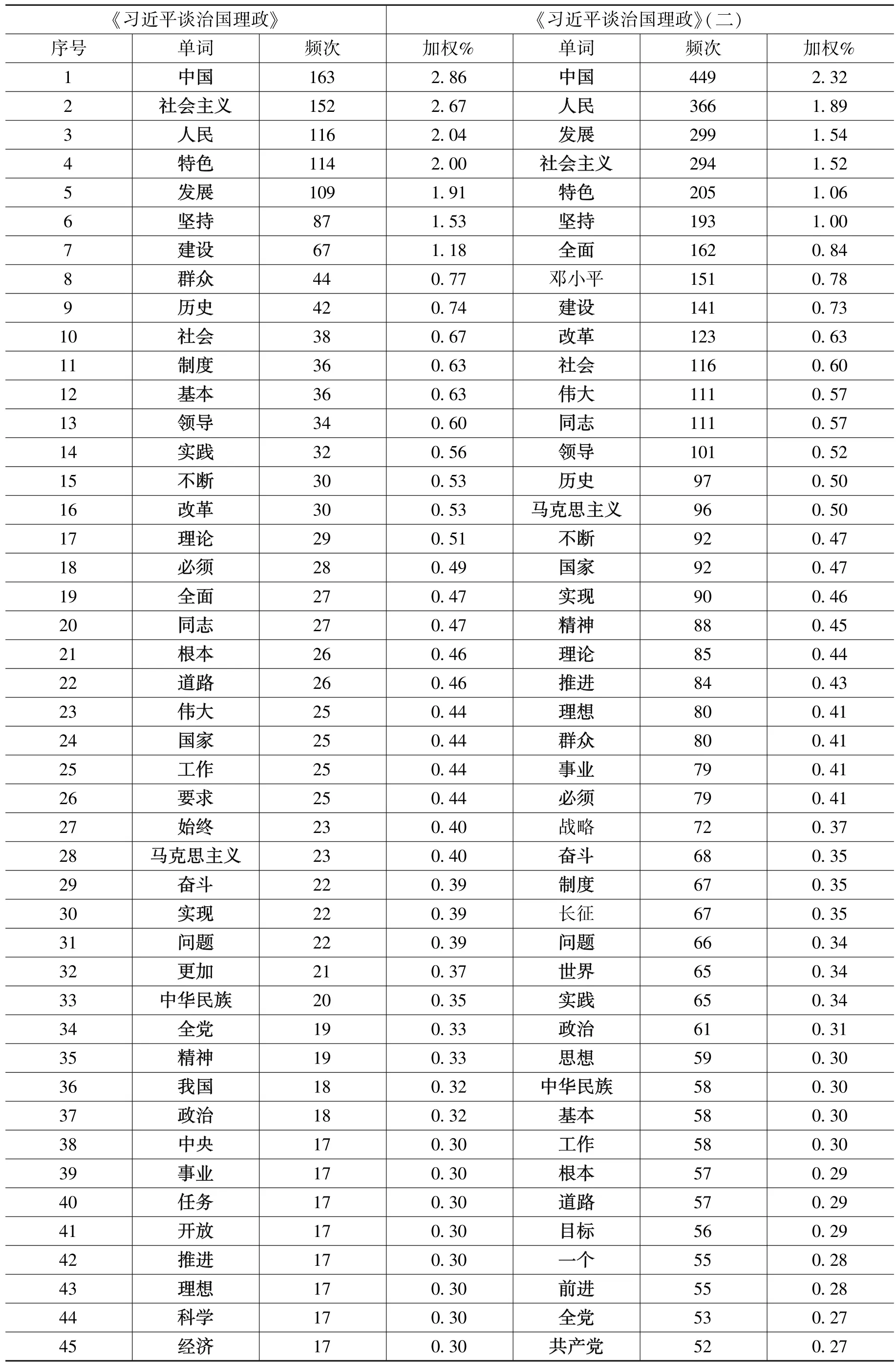

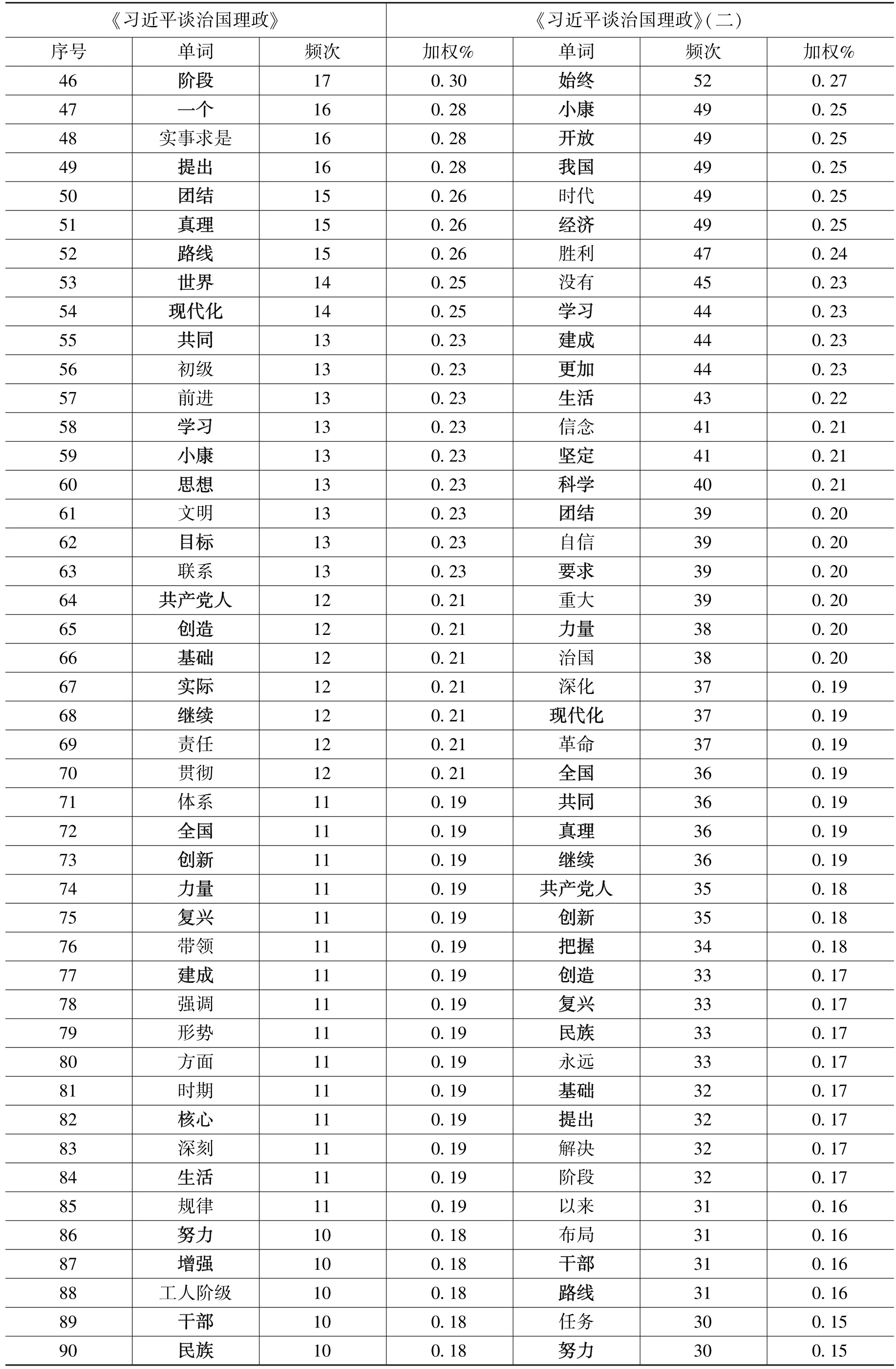

为了更好地分析“坚持和发展中国特色社会主义”背后的政治逻辑,我们将两本著作中“坚持和发展中国特色社会主义”专题的文章和其他专题中包含“坚持和发展中国特色社会主义”节点的段落进行数据搜集、整理,形成一个“主线数据拓展集”,从而得到一个49 867字的“主线话语文集”。通过对“主线话语文集”进行词频统计,排名前100的词汇如下①其中加粗词为两卷《习近平谈治国理政》词频前100名中的共享词,不加粗为非共享词。:

表4

(续表4)

(续表4)

根据词频统计结果,利用NVivo11软件做出词云图如下:

图1 《习近平谈治国理政》词云图

图2 《习近平谈治国理政(第二卷)》词云图

图3 习近平新时代中国特色社会主义思想的主线脉络图

由此可以看出,两卷《习近平谈治国理政》排名前6位的高频词完全一致,即“中国”“人民”“坚持”“发展”“特色”“社会主义”,与习近平总书记明确提出的主线“坚持和发展中国特色社会主义”完全吻合,印证了“坚持和发展中国特色社会主义”作为习近平新时代中国特色社会主义思想的主线的科学性、准确性。从词频统计结果来看,排名前50的高频词共享45个,排名前100的高频词共享76个,反映2012年11月15日到2017年9月29日期间,习近平新时代中国特色社会主义思想的聚焦点具有一致性和稳定性。为了分析习近平新时代中国特色社会主义思想主线的政治意蕴,分析坚持和发展什么样的中国特色社会主义、为什么以及如何坚持和发展中国特色社会主义。笔者对这些共享词进行总体合计排序,除去坚持、发展、中国、特色、社会主义5个高频词之外,我们从共享词中选出前20个核心词。核心词是出现频率最高的一类词,与其他高频词存在紧密逻辑关联,因此,有利于我们认识新时代中国特色社会主义思想的主线脉络。具体包括:人民(482次)、建设(208次)、全面(189次)、社会(154次)、改革(153次)、历史(139次)、同志(138次)、伟大(136次)、领导(135次)、群众(124次)、马克思主义(119次)、国家(117次)、理论(114次)、不断(112次)、实现(112次)、精神(107次)、必须(107次)、推进(101次)、理想(97次)、共产党136次(其中全党72,共产党64)。根据其基本内涵,属于坚持和发展什么样中国特色社会主义语义范畴的有:人民、群众、同志、伟大、共产党、领导;属于为何坚持和发展中国特色社会主义语义范畴的有:国家、历史、社会、建设、实现、理想;属于如何坚持和发展中国特色社会主义语义范畴的有:必须、不断、推进、全面、改革、马克思主义、理论、精神。为了挖掘主线的政治意蕴,根据核心词的属性和政治学内涵,我们发现:人民、群众是国家的主人,同时也是被领导者,共产党是执政者,同志是具有党员身份的人民群众,具有特殊的使命和要求,共产党领导是中国特色社会主义的最本质特征,相互之间是典型的政治认同主体和客观关系,具体表现为拥护共产党领导。政治认同是人民群众对于政权的赞同态度、支持行为及由此产生的对政权代表的国家的心理归属感。具体到新时代的中国,就是坚持和认同以中国共产党领导为最本质特征的中国特色社会主义[5]。伟大是一种一致性情感的表达,是爱、认可、赞同的情感流露。因此,坚持和发展中国特色社会主义是习近平新时代中国特色社会主义思想主线的政治内核,也是一个非常明确的政治认同命题;而为什么要坚持和发展中国特色社会主义,或者说为什么人民群众必须认同共产党领导,则是国家的历史、社会发展和建设以及实现理想的需要,历史、现实和未来三个维度共同构成政治认同的依据;而如何坚持和发展中国特色社会主义,或者说巩固人民群众政治认同的具体举措,一是必须不断推进全面改革,二是马克思主义理论的指导,三是精神。

3 研究发现

3.1 坚持和发展中国特色社会主义:政治认同的命题

核心词“人民”出现482次,是出现频率最高的词汇,反映人民在新时代中国特色社会主义中的核心地位,与习近平提出的党的根基在人民、党的力量在人民,坚持一切为了人民、一切依靠人民的“以人民为中心”的发展思想完全吻合,也与人民民主专政的国体和人民代表大会的政体建构的政治框架下人民的主人地位和人民当家做主的政治理念完全吻合。“群众”出现124次,在中国政治语境下,与人民内涵非常接近,经常并列使用,是指未加入中国共产党、共青团的人,与党员相对而言的政治身份。“同志”出现138次。同志是指政治理想相同的人,同一政党成员相互间的称谓。“伟大”出现136次,共产党出现136次,领导出现135次,说明三者几乎同时出现和并列使用。十九大报告提出,中国特色社会主义最本质的特征是共产党领导。“伟大”是高大、壮美、盛大、奇特、不寻常的意思,反映人民群众对于共产党领导的赞美、尊崇、认可,是一种正向的政治态度和情感表达。因此,从核心词可以看出,坚持和发展中国特色社会主义实质上是中国人民对于中国共产党领导的认同,是一个明确的政治认同命题。政治认同是公民对于政权统治的态度赞同和行为支持,具体到当前就是认同以中国共产党领导为本质特征的中国特色社会主义。其中人民、群众是公民的最重要构成,是政治认同的重要主体。“同志”是党员间的称谓,也是公民的一部分,一定情境中代表共产党的形象,既是政治认同的主体,又是政治认同的对象,政治认同主体共产党员对于共产党领导的认同,与全面从严治党背景下要求党员遵守政治纪律和政治规矩契合,“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”的“两学一做”要求党员在党爱党、在党言党、在党忧党、在党为党的政治要求一致。同时“群众路线教育活动”要求党员深入基层、深入群众,把自己当作群众,作为政治认同主体想群众之所想、急群众之所急,为群众排忧解难。爱、想、忧、言、急、为不仅体现政治态度和政治情感,而且有政治行为,属于由浅入深的政治认同逻辑和外在表现,体现党中央对共产党员比普通人民群众更高的政治要求。

因此,坚持和发展中国特色社会主义是一个完整的政治认同命题。政治认同主体是人民、群众、同志,政治认同客体是中国特色社会主义政治,具体表现为拥护中国共产党领导。而为政治认同做出脚注的是“四个自信”。自信是自我认同的内核。政治认同包括自我认同和他者认同两个面向,两者相互影响。自我认同是他者认同的前提和基础,也是政治认同的核心,习近平多次强调,全国各族人民一定要增强对中国特色社会主义的“四个自信”。

3.2 为何坚持和发展中国特色社会主义:政治认同的依据

关于为何坚持和发展中国特色社会主义,分为历史、现实和未来三个层面:其中核心词分别是国家(117次)和历史(139次)、社会(154次)和建设(208次)、实现(112次)和理想(97次)。现代政治认同是公民基于自觉形成的政治态度、情感和行为,并非与生俱来,而是需要政治认同资源,也即“凭什么”认同。国家的历史、社会建设的现实、未来实现的理想共同决定了必须坚持和发展中国特色社会主义。

国家的历史是政治认同的历史依据。“明镜所以照形,古事所以知今。”历史是现实的参照物,是政治认同的宝贵资源和重要依据。因此,坚持和发展中国特色社会主义,也须从中国历史找寻依据。近代以来,在西方列强的坚船利炮下,中国沦为半殖民地半封建社会,丧权辱国、民不聊生。为了实现主权独立、民族解放、国家富强、人民富裕,多少代仁人志士前赴后继、抛头颅、洒热血进行了艰辛探索。先后经历了君主立宪制、复辟帝制、议会制、多党制、总统制等多种政治制度和道路,结果都行不通。最后,中国人民选择了社会主义道路。习近平说:“历史告诉我们,历史和人民选择中国共产党领导中华民族伟大复兴的事业是正确的,必须长期坚持、永不动摇;中国共产党领导中国人民开辟的中国特色社会主义道路是正确的,必须长期坚持、永不动摇。”[6]中国特色社会主义挽救了国家和民族,实现了国家独立、民族解放、人民当家做主,中国人民实现从站起来富起来到强起来的飞跃。历史唯物史观认为:国家和社会发展存在明显的路径依赖,过去的选择决定了现在和未来的选择。过去只有被置于制度演进的过程中才可以理解。国内有学者指出:“前一阶段发生的事情在后一阶段依旧会产生作用和影响,尤其在政策和制度上,政策制定者在本性上会有一种尊重历史和从历史之中寻找根据的心理。”[7]72换言之,中国特色社会主义是历史的选择,历史告诉我们必须坚定对于中国特色社会主义的认同。而现实中的脚注则是,为唤醒中国人民和中华民族的历史记忆,十八大之后常规性、高规格地举行近代以来重大历史人物和事件的纪念活动,并以法律的形式确立下来。

社会发展和现代化建设成就是政治认同的现实依据。政治认同是对于现存政权的评判,政权现实表现是更根本的依据。当前,国家和社会最大的国情就是处于社会主义初级阶段和社会主义现代化建设的关键时期。邓小平开创的中国特色社会主义,使得我们的社会主义现代化建设取得了举世瞩目的成就①注:下文反映国家社会主义现代化建设成就的数据均来自国家统计局网站。。经济层面而言,1978-2017年国内生产总值由3 678.7亿元增加到82.7万亿元,由世界第十位跃居第二位,占世界经济比重由1.8%增加到2017年15%左右。全国居民人均可支配收入由238.5元增加到25 974元,其中,城镇居民人均可支配收入由343元增加到36 396元,农村居民人均可支配收入由134元增加到13 432元;政治层面而言,社会主义民主法治建设取得巨大成就。党和国家领导体制机制不断完善,领导人权力平稳交接成为常态,社会主义民主日益充分,党内民主更加广泛,社会主义协商民主开创了民主新模式,中国特色社会主义法治体系完善,法治观念深入人心,依法治国取得重大进步。权力运行制约和监督体系不断完善,将权力关进制度的笼子里,腐败蔓延问题得到根本性遏制;社会层面而言,人民生活持续改善,按当年价现行农村贫困标准衡量,1978年农村居民贫困发生率为97.5%,农村贫困人口规模7.7亿。2017年贫困发生率下降到3.1%,农村贫困人口3046万人。此外,生态环境持续改善,社会主义核心价值观深入人心等一系列社会主义现代化建设成就令人欢欣鼓舞。因此,社会主义现代化建设的伟大成就,充分证明中国特色社会主义道路是正确的,必须坚定“四个自信”,坚定对于中国特色社会主义的认同。马克思主义认为,人所奋斗的一切都与利益相关。“现实利益是政治认同的最直接资源”。[8]改革开放40年来,中国特色社会主义发展道路给人民群众创造的前所未有的获得感是政治认同的现实资源。为此,各行业、各领域全面展示改革开放以来尤其是十八大以来的成就,呈现全方位、全平台、全员化特征。例如纪录片《复兴之路》展览等。

实现理想是政治认同的未来依据。当前,中国人民和中华民族的理想就是实现“两个一百年”奋斗目标,即在建党100年时实现全面建成小康社会,建国100年时实现中华民族伟大复兴的中国梦。无论全面小康还是中华民族伟大复兴的中国梦,都只有在中国共产党领导下沿着中国特色社会主义道路才能实现。中国共产党的初心就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。而且,之所以提出“中国梦”并成为中国政治生活中的热词,本身作为政治符号,被全体中华儿女识别,凝聚了几代中国人的夙愿,体现了中华民族和中国人民的整体利益,是每一个中华儿女的共同期盼。基本内涵包括国家富强、民族振兴、人民幸福。“中国梦”是中华民族团结奋斗的最大公约数,中国人民发自内心地拥护实现中国梦。事实上,“中国梦”是凝聚民众共识,化解社会分歧,塑造政治认同的核心代码,可以超越时空、利益、价值分歧,唤醒中国人民和中华民族共同的历史记忆,描绘共同的未来蓝图,建构共同的话语体系,代码承载的共识奠定了中国特色社会主义政治认同的基石。

3.3 如何坚持和发展中国特色社会主义:巩固政治认同的路径

如何坚持和发展中国特色社会主义是习近平治国理政的根本指南。在习近平新时代中国特色社会主义思想中,涉及的核心词包括:必须(107次)、不断(112次)、推进(101次)、全面(189次)、改革(153次)、马克思主义(119次)、理论(114次)、精神(107次)。分为三个层次:一是不断推进全面改革,实现国家治理体系与治理能力现代化,提升治理绩效;二是确立意识形态领域马克思主义的主导地位,确保话语权;三是精神和信念。

治理绩效是巩固中国特色社会主义政治认同的现实路径。现代政治认同是自觉性认同,主体以一定的标准评判客体,认同以客体满足主体的需要为前提。因此,人民会认同“有作为”的政权。沿着中国特色社会主义道路,社会主义现代化建设取得举世瞩目的成就。但是经济增长内生动力不够足,发展不平衡不充分的问题尚未解决,城乡、行业贫富差距问题依然突出,脱贫攻坚任务艰巨,生态环境污染严重,腐败高发多发态势没有根本改变,离人民群众的期待和要求还有很大差距。巩固人民群众对于中国特色社会主义的认同,必须通过全面深化改革,取得更优的治理绩效。因此,十八届三中全会做出全面深化改革的决定,着力破除束缚发展的体制机制障碍,总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。通过全面改革,增强发展的系统性、整体性和协同性,实现经济发展、政治民主、文化先进、社会和谐和生态文明,使发展成果惠及每一个人,增强人民群众的获得感。总之,不断推进全面改革,实现治理能力与治理体系现代化,以更好的治理绩效巩固人民对于中国特色社会主义的认同,夯实政治认同的现实路径。

马克思主义理论在意识形态领域主导地位是巩固中国特色社会主义政治认同的话语基础。意识形态是体现统治阶级利益和要求的理论体系,是关于政治的世界观和方法论的统一。统治者通过意识形态灌输、宣传和教育,影响和塑造民众的政治心理和政治态度,并最终形塑民众的政治认同,为政权合法性提供辩护。意识形态是合法性资源结构中最为基础的部分,它为政治体系的合法性提供道义上的支撑。因此,持续稳定的政治认同离不开意识形态的话语权和领导权。“意识形态领导权的实质是要为统治阶级提供广泛的社会和群众基础及其合法性因素,其核心环节就是要争取被统治者自发的同意和拥护,其主要手段是对全社会实行意识形态的领导,其方式是采取弥散式的、毛细血管式的长期渗透和潜移默化,从而广泛播撒到日常生活的各个层面和各个角度。”[9]意识形态认同是政治认同的内核。中国特色社会主义的指导思想是中国化的马克思主义。巩固中国特色社会主义政治认同必须确立马克思主义话语体系在意识形态领域的主导权。“话语体系是政治认同的统摄性资源。”[7]不同的话语体系隐含的概念、理论、世界观、人生观和价值观迥异,是纷繁复杂的人类世界的过滤器,剔除不符合话语标准的部分而有选择地呈现有利于维护自我利益的部分。对历史本真的剪辑和呈现,唤醒不同的历史记忆;对现实成就的叙述和展示,塑造不同的获得感;对未来蓝图的描绘和刻画,引导不同的期盼。巩固中国特色社会主义政治认同,必须确保马克思主义话语体系在意识形态领域的主导地位。

自信的精神状态奠定中国特色社会主义政治认同的心理基础。自信是自我认同的内核。自我认同指向“存异”,即自我证明(self-verification)和自我预期(self-efficacy)。自我认同是他者认同的前提和基础。而这一命题成立的前提是认同本身的建构性。关于认同,卡斯特认为,当它指涉的是社会行动者时,它是在文化特质或相关的整套的文化特质的基础上建构意义的过程。角色是由社会的组织与制度所架构的规范来界定。认同是行动者意义的来源,也是由行动者经由个别化的过程而建构的。与此同时,认同的意识是一个人或一个群体的自我认识,它是自我意识的产物,在绝大多数情况下,认同都是建构起来的概念。人们是在程度不等的压力、诱因或自由选择的情况下,决定自己的认同的。当然,认同的建构性并不是单向度的,而是互动意义上的,是在不同主体之间的相互交流过程中建构的。十八大报告提出道路自信、理论自信、制度自信,此后文化自信成为中国特色社会主义的“第四个自信”。“四个自信”是关于政治发展道路、核心政治理论和根本政治制度的权威性界定,其根本指向就是坚持和发展中国特色社会主义,巩固中国的政治认同。“认同是行动者对认同对象于自身的意义和价值的诠释和建构的过程,本质上是精神的和文化的。”[10]7-8因此,政治认同很大程度上就是对政治赖以存在的文化基质的认同。政治认同与文化认同在本质上具有一致性。习近平在建党95周年庆祝大会上指出:“全党要坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。当今世界,要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话,那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。有了‘自信人生二百年,会当水击三千里’的勇气,我们就能毫无畏惧面对一切困难和挑战,就能坚定不移开辟新天地、创造新奇迹……文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信。”[6]从“三个自信”到“四个自信”,实质上是为政治认同注入文化认同的种子,形成政治认同与文化认同相互强化、相得益彰的认同培育路径。在国际社会,习近平多次强调,发出“中国声音”,讲好“中国故事”,弘扬“中国精神”,做出“中国解释”,拿出“中国方案”,贡献“中国智慧”,构建中国的国际话语体系,在国际政治舞台上为中国争得更多认同,以自我认同引导他者认同,让他者认同强化自我认同。“四个自信”是塑造政治认同的通俗表达和心理暗示,其逻辑顺序是自信—自我认同—他者认同—政治认同。