莫索湾地区白垩系油气藏的成藏特征及模式

2018-11-15任江玲丁振刚何清波

靳 军 李 勇 王 熠 任江玲 丁振刚 何清波 王 攀

(1. 新疆油田分公司实验检测研究院, 新疆 克拉玛依 834000;2. 西南石油大学地球科学与技术学院, 成都 610500)

自2000年在陆梁隆起发现亿吨级白垩系油田以来,准噶尔盆地腹地成了勘探白垩系油气藏的重要区域。盆地腹部中的莫索湾凸起为典型凹中凸,具备良好的成藏条件,一直是准噶尔盆地的重要勘探区[1]。目前在莫索湾地区发现的油气主要分布在侏罗系储层中,分布在白垩系储层中的多口井的岩心含油级别显示较高,但生产测试却出水。盆地白垩系的油气分布较为复杂。北面的陆梁、石南31井区及南面永进油田的勘探成效[2-4]均较好,而在莫索湾地区白垩系储层,仅盆参2井为油水同层,其他井的生产测试发现均为水层。

研究者认为,莫索湾地区的白垩系油气主要来自二叠系烃源岩[5],其中的原油经历了多期成藏,并遭受了一定的生物降解[6];断层对莫索湾地区的油气成藏具有重要的控制作用[7];该区的缓坡型岩性油气藏主要受构造背景、沉积体系时空分布、砂体成因类型与油源断裂等因素的控制[8]。针对莫索湾地区白垩系勘探成效较差、含油岩心测试出水等问题,我们将综合分析该区的油气成藏的动态演化过程,探索该区白垩系的油气成藏特征及主控因素。

1 研究区概况

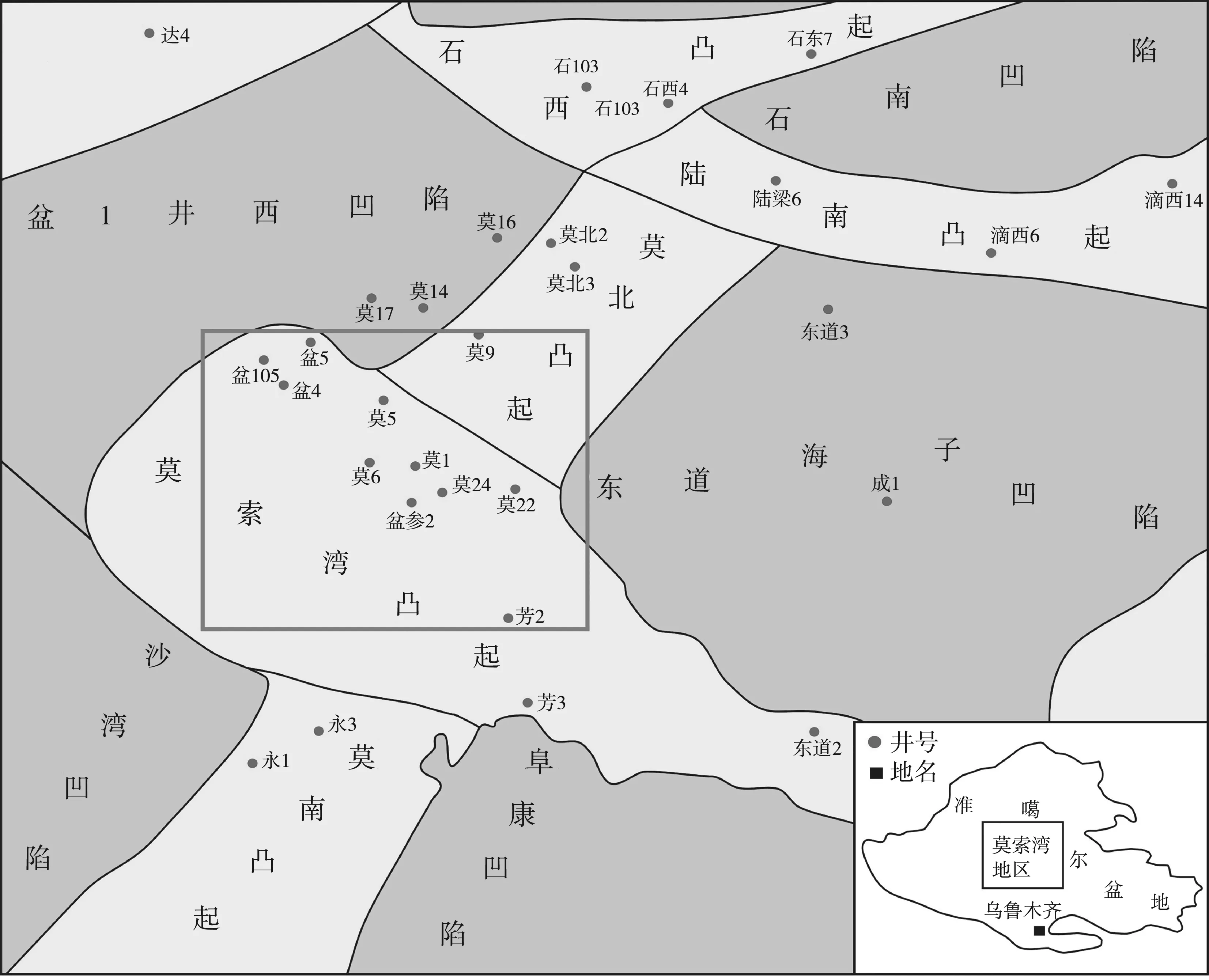

莫索湾地区位于准噶尔盆地腹部中央,构造上属于盆地陆梁隆起的马桥凸起[9],勘探面积约3 800 km2(见图1)。莫索湾凸起为典型凹中凸,其南面有昌吉凹陷(包括沙湾凹陷和阜康凹陷),东面有东道海子凹陷,西北面为盆1井凹陷,北接莫北凸起,南接莫南凸起,成藏条件优越。其构造是在石炭纪基底背景之上,经二叠纪的长期继承性基底隆升、侏罗纪末的剧烈拱升和新经纪的掀斜作用,最终形成南低北高的缓坡单斜构造形态[10-11]。

准噶尔盆地腹部地区主要发育石炭系、二叠系、三叠系及侏罗系4套烃源岩层,其中最重要的是二叠系烃源岩。莫索湾地区白垩系储集层油气,主要来源于二叠系的乌尔禾组及风城组[12-13]。

风城组烃源岩,为一套海陆过渡相残留海-泻湖沉积,有机质丰度较高,有机碳含量0.41%~4.10%,平均1.26%;有机质类型多为Ⅰ型和Ⅱ1型,有机质类型良好;烃源岩成熟度0.8%~1.2%,处于成熟阶段,是一套较好的烃源岩。

下乌尔禾组烃源岩,为一套内陆湖泊的浅湖相-半深湖相沉积,有机碳含量0.70%~9.16%,变化较大,平均1.73%;有机质类型多为Ⅱ2型和 Ⅲ型;烃源岩成熟度0.83%~1.25%,属于成熟或过成熟烃源岩。

图1 莫索湾地区位置示意图

生烃演化史研究表明,风城组烃源岩在晚二叠世进入主要生油期,并在侏罗纪后进入大量生气阶段;下乌尔禾组在侏罗纪初期进入主要生油阶段,第三纪开始进入大量生气阶段[14]。

2 研究区的储集层特征

莫索湾地区白垩系沉积时,准噶尔盆地进入准平原化沉积阶段,白垩系底部清水河组主要发育一套辫状河、三角洲—滨浅湖沉积体系[15]。其岩性主要以大套的中、细砂岩和含砾砂岩为主,局部井区发育薄层泥岩,如盆参2井[16]。

研究区白垩系储集层整体物性较好,砂体发育规模大,横向连通性强,但局部的砂泥岩薄互层及物性较差的砂岩,对油气的运聚规律具有重要影响[17]。对研究区176块岩心做的孔渗实验结果表明,白垩系储集层孔隙度主要分布在1.0%~20.0%,平均14.89%;渗透率主要分布为(10.0~100.0)×10-3μm2,平均51.26×10-3μm2。整体而言,其物性较好,属于中-高孔、中-高渗储集层。

3 研究区的油气成藏特征

3.1 原油地化特征

莫索湾地区白垩系原油,从平面上看,普遍存在25-降藿烷,表明该地区遭受过大面积的生物降解[18];从单井纵向来看,生物降解发生的主要层位为侏罗系顶部至白垩系中部,并且表现为由下至上生物降解逐渐减弱直至消失的特征。该区虽普遍存在25-降藿烷,但从全离子流质量色谱图上看,却存在较为完整的正构烷烃序列。例如盆5井,白垩系底部井段(3 921.0 — 3 922.5 m),在mz177质量色谱图中明显存在25-降藿烷,同时正构烷烃却保存完整。该区其他井白垩系也都普遍存在此情况。这说明该地区白垩系原油具有多期成藏的复杂特征。

此外,镜下荧光分析发现,莫索湾地区发生了生物降解的岩心段在镜下荧光显示均较好,无降解严重的沥青存在。这表明该地区虽遭受过大面积的生物降解,但降解程度较弱,而主要油气成藏期保存较好的原油与前期生物降解油混合了。

3.2 油气成藏期次

莫索湾地区白垩系油气存在多期混合的成藏特征。储集层成岩过程中,流体包裹体捕获油气运聚时期的流体,保存了当时油气的温度、压力和成分等信息。因此,可以依据储层流体包裹体中的均一化温度来确定油气的充注期次。

对莫索湾地区盆参2、莫4、盆4以及盆5井白垩系储集层的21块岩心样品,进行了包裹体均一化温度测定。从检测结果看,该区白垩系流体包裹体均一化温度分布为60~135 ℃,均一化温度主要表现为两组:70~85 ℃,90~115 ℃。

根据对原油地化特征与流体包裹体均一化温度的分析,结合该区的埋藏热演化史,可以看出,莫索湾地区白垩系油气的主要成藏充注期有2次:第一次发生在早白垩世,少量二叠系原油进行充注,并在平面上发生大面积生物降解;第二次油气充注发生在晚白垩世到渐新世,为主要油气成藏期,此时大量的二叠系油气进行充注,并与第一期生物降解油发生混合,形成现今的油气地化分布特征。

3.3 油气成藏模式

莫索湾地区为典型凹中凸,断裂疏导体系发育,储集层物性好,具备形成高效油气藏的条件。然而现今的勘探成效却较差,除盆参2井获得工业油流外,其他井测试均出水。据研究,车莫古隆起的构造演化对准噶尔盆地腹部地区油气成藏具有重要的控制作用。中晚侏罗世 — 古近纪,车莫古隆起长期继承性的背斜形态,为油气的运聚提供了良好的聚集圈闭[19]。新近纪 — 第四纪阶段,车莫古隆起随着喜马拉雅的剧烈运动而逐渐消亡,盆地腹部地区南部急剧下陷而北部抬升,古隆起构造高点逐渐向北迁移,形成了现今该区南低北高的单斜构造形态。构造的向北抬升,对该区的古油藏调整和逸散起到了重要的控制作用[20-21]。

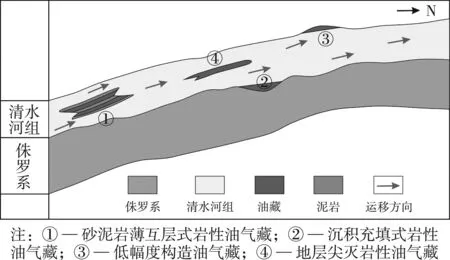

晚侏罗世构造抬升剥蚀后,盆地迅速沉降,进入准平原化沉积阶段,在不整合面之上填平补齐,沉积了白垩系清水河组辫状河、三角洲-滨浅湖沉积体系。清水河组底部砂岩厚约50 m,孔渗条件较好,砂体发育规模较大,可作为古油藏的良好储集层。新近纪构造向北掀斜之后,物性较好的大套砂岩可作为油气运移的良好输导层。由于侏罗系顶部不整合面残丘、低洼以及三角洲前缘沉积微相的差异,清水河组底部砂岩横向存在一定的变化,可形成局部低幅度构造。由此,建立4种油气成藏模式(见图2)。

(1) 砂泥岩薄互层式岩性油气藏。三角洲前缘水下分流河道频繁变浅,水动力条件不断变化,白垩系底部纵向上可形成一套薄互层状的砂泥岩层。其横向连通性较差,在构造调整过程中,油气不易逸散,于是形成岩性油气藏。如盆参2井。

(2) 沉积充填式岩性油气藏。晚侏罗世构造抬升剥蚀形成不整合面,低洼凹陷部分填平补齐沉积,可形成沉积充填式岩性油气藏。

(3) 低幅度构造油气藏。在车莫古隆起演化过程中,由于右旋压扭的挤压应力而形成部分次级小褶皱,在后期掀斜运动中可形成局部的低幅度构造,在油气调整过程中可形成低幅度构造控制的油气藏。如陆梁油田。

(4) 地层尖灭岩性油气藏。薄层的砂岩顺层延伸到一定位置会发生尖灭,油气调整过程中,可形成地层尖灭型岩性油气藏。如莫索湾东南翼部。

图2 莫索湾地区白垩系油气成藏模式

4 结 论

(1) 莫索湾地区白垩系储集层,平均孔隙度14.89%,平均渗透率51.26×10-3μm2。整体而言,其物性较好,砂体发育规模大,横向连通性强,属于中-高孔、中-高渗储集层。

(2) 莫索湾地区白垩系油气普遍存在生物降解,但降解程度较弱。单井,自下而上,生物降解逐渐减弱。主要有2次油气充注:一次发生在早白垩世,有少量油气充注,并发生生物降解;一次发生在晚白垩世到渐新世,为主要油气成藏期,成藏的原油与先前的生物降解油发生混合。

(3) 新近纪 — 第四纪的构造抬升运动,导致莫索湾地区形成现今的单斜构造,对油气运聚调整具有重要的控制作用。掀斜运动过程中,物性好的大套砂岩可作为油气调整和逸散的良好输导层,油气大量顺层向北发生调整。因此,研究区可形成砂泥岩薄互层、沉积充填式、低幅度构造及地层尖灭式4类岩性油气藏。