基于“雨课堂”的混合式教学在《内科护理学》教学中的应用

2018-11-09徐慧文

徐慧文, 胡 艺, 邱 爽, 孟 方

(1. 扬州大学护理学院, 江苏 扬州, 225009;2. 扬州大学附属医院 护理部, 江苏 扬州, 225001;3.江苏省扬州市中医院 药剂科, 江苏 扬州, 225009)

内科护理学是临床护理学中的一个重要学科,作为一门奠基性的临床专业课,既是临床各科护理学的基础,又与其紧密切相关。因此,内科护理学的学习是临床专业护理课程学习的关键[1]。目前的内科护理学教学中存在着一些急需解决的问题。首先,内科护理学知识量大,但课时少,在课堂面授的短时间内,限制了教师的发挥,学生也难以理解。其次,目前《内科护理学》的教学还是以传统讲授法为主,师生之间的互动有限,教师对学生的学习情况无法实现动态监测和反馈,缺乏对学生个性化的指导。因此,目前内科护理学需要成熟的线上平台来辅助传统的课堂教学。“雨课堂”作为一种新兴的智慧教学工具,科学地覆盖了课前、课上、课后三个教学环节,能够实现线上线下混合教学、实时互动、动态反馈。借助现代互联网+教育模式,将“雨课堂”引入教学,有效提高了教学效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

采用整群抽样方法选取2018年春季学期某学院护理专业同一年级的2个班级(A班、B班)学生作为研究对象,其中A班34名学生,年龄20~22岁,平均(20.32±0.67)岁,均为女性;B班51名学生,年龄20~22岁,平均(20.48±0.60)岁,均为女性。2个班级学生年龄、性别等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

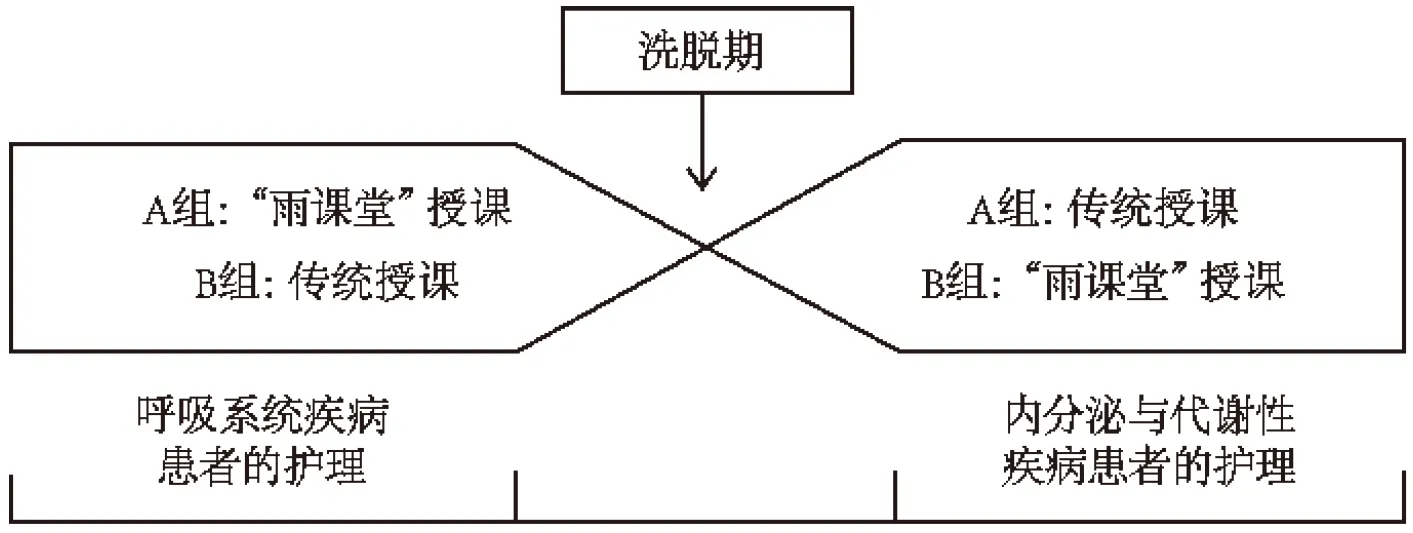

研究采用交叉设计,先将A班作为观察组,B班作为对照组,干预2周后进行第1次阶段测试和问卷评价;经过2周的洗脱期进行第2次干预,将B班作为观察组,A班作为对照组,干预2周后进行第2次阶段测试及问卷评价(见图1)。

图1 试验设计

1.2.1 教学内容: 根据本教研室的实际教学安排及《内科护理学》的特点,选择2个章节的内容进行实施,分别是:第1次干预选择“呼吸系统疾病病人的护理”,共6次课计12个学时;第2次干预选择“内分泌与代谢性疾病病人的护理”,共6次课12个学时。每个学时教学时长为45 min。2个班级均由同一老师授课。

1.2.2 干预方案: 对照组采用传统课堂讲授方法。授课教师根据《内科护理学》教学大纲的要求进行课堂授课。观察组采用“雨课堂”软件进行授课。以“呼吸系统疾病病人的护理”一章中的第5节——“慢性阻塞性肺疾病(COPD)病人的护理”为例。具体实施步骤如下:①班级建立:在微信关注“雨课堂”公众号,在课程选项中点击“我要开课”,建立《内科护理学》课程及上课班级;②学生加入:第1次上课时,将“雨课堂”邀请码放映于PPT上,学生通过微信“扫一扫”加入班级并填写个人信息,包括班级、姓名、学号等;③课前预习:课前1 d教师在笔记本电脑安装“雨课堂”插件,在PPT中选择授课班级发送预习材料——《爱的供“氧”》。以1位COPD患者的视频为案例,请同学们思考下述问题:“COPD患者为什么需要氧疗?”“氧疗的注意事项是什么?”“如何观察氧疗是否有效?”同时布置4道单选题作为课前预习题目;④课堂授课:教师在电脑端打开PPT,登录“雨课堂”并开启授课,学生通过扫码或者输入“课堂暗号”等方式进入课堂,教师通过手机端遥控 PPT放映,学生的手机也与PPT同步。从“说到COPD,你会想到什么?”引入,开启“弹幕”,让学生自主思考并提交自己的答案,从而活跃教学氛围。接下来总结学生的观点,引导学生思考课前预习题,进一步解释COPD的病因及发病机制、辅助检查、治疗及护理。授课过程中教师发布随堂测试,限时答题,并及时显示测试结果,针对错误率较高的题目,教师深入讲解。对于不理解的PPT内容,学生在手机端可以点击“不懂”,教师亦能及时得到反馈。在讲述COPD患者的呼吸功能锻炼时,以视频和现场演示的形式授课,利用“雨课堂”的“课堂点名”功能,随机抽取1位学生现场演示,教师进行指导;⑤课后复习:教师在电脑端发布一套关于本节课的测试题,以巩固学习效果;发布《2018年慢性阻塞性肺疾病全球倡议》,要求学生在讨论区发表自己的想法,教师线上互动。

1.3 观察指标

①理论成绩:采用阶段笔试测验,试题均从题库中随机抽取,试卷批阅按统一标准。监考老师、批阅老师均不知分组情况。②教学评价:采用自制问卷调查表,内容包括:学习效果评价、教师评价、“雨课堂”评价3个维度共15个条目,每个条目设置5个等级(非常满意、满意、中等、不满意、非常不满意)。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 学生阶段测试理论成绩

第1次阶段测试结果显示,A班(观察组)理论成绩高于B班(对照组),差异有统计学意义(P<0.01);2组交叉后,第2次阶段测试结果显示,B班(观察组)理论成绩高于A班(对照组),差异有统计学意义(P<0.01),见表1。

表1 学生阶段测试理论成绩±s) 分

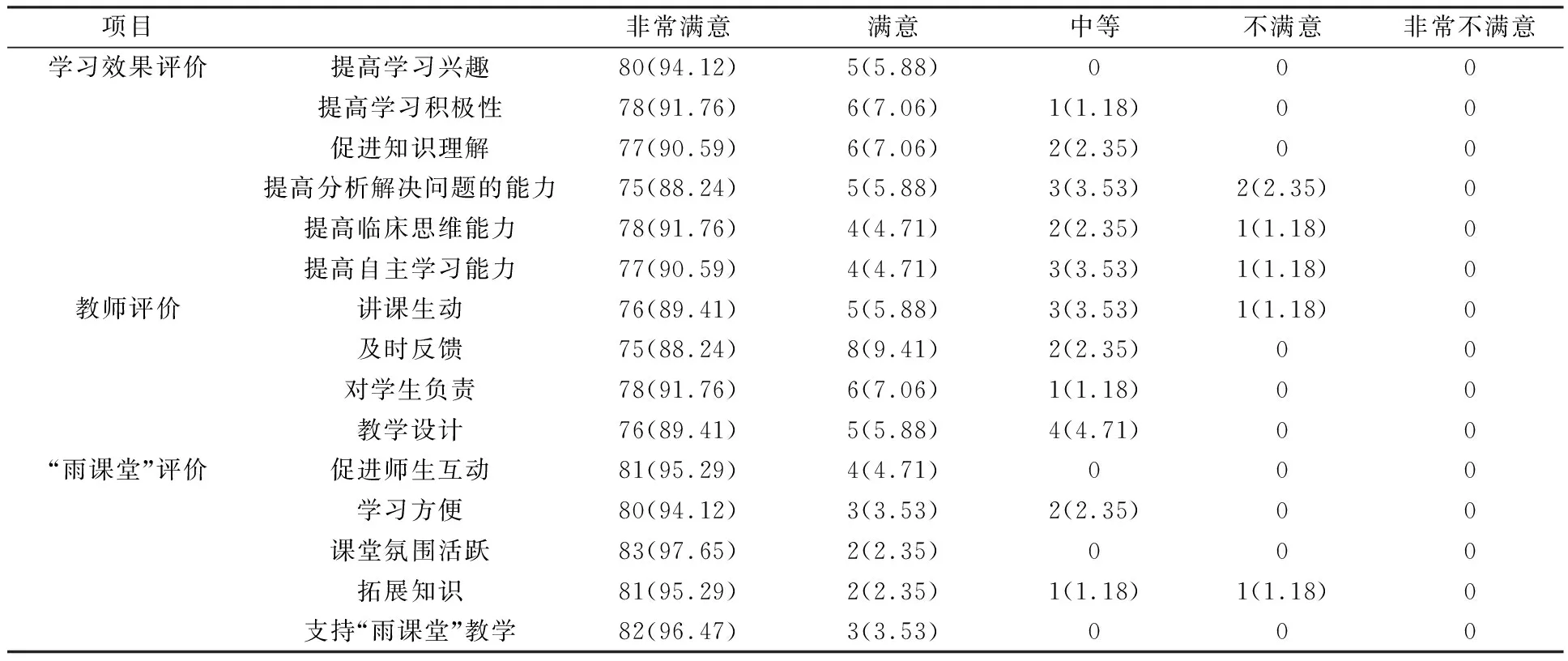

2.2 学生教学评价结果

2个班共85名学生对学习效果、教师及“雨课堂”的评价均较高,90.00%以上学生认为“雨课堂”授课能够提高学习兴趣、学习积极性、临床思维能力、自主学习能力,促进知识理解。96.47%的学生支持“雨课堂”教学,95.00%以上的学生认为“雨课堂”有效地促进了师生互动,充分活跃课堂氛围,并在课后提供了相关知识拓展及材料链接,有利于进一步深入学习。85.00%以上的学生对教师评价非常满意,见表2。

表2 学生教学评价结果[n(%)]

3 讨论

3.1 “雨课堂”有助于提高学生学习成绩

本研究结果显示,与传统教学模式相比,基于“雨课堂”的混合式教学明显提高了学生的学习成绩,差异有统计学意义(P<0.01)。这可能由于经“雨课堂”发送的课前、课中、课后学习材料,均保留在“雨课堂”后台,学生能够随时随地利用碎片时间学习,从而培养学生自主学习能力,提高学生学习成绩[2]。杨慧等[3]在基于微信与微课的翻转课堂教学中模式的实践研究中发现,将课程学习资源上传至微信平台供护生课前自主学习,能够有效提高护生的自主学习能力和实践探索能力,提高教学质量和教学效率。“雨课堂”的互动交流使教师能够及时了解学生的学习情况,对学生进行针对性辅导,促进学生个性化学习,做到理解后记忆。

3.2 “雨课堂”有助于提高学生学习积极性

调查发现,95.29%的学生认为“雨课堂”能够促进师生互动,97.65%的学生认为“雨课堂”能够活跃课堂气氛,从而促进教学。在传统的PPT教学中,学生常常是被动地接受知识,持续的学习让学生感到枯燥乏味。“雨课堂”授课把手机转变成帮助学习的工具,让每一位学生都参与课堂学习,调动其思维,从而提高学生的学习兴趣,激发学习的主动性和积极性。雨课堂将青少年所喜爱的“弹幕”功能[4]移植到了课堂环境中,促使学生踊跃地表达自己的想法。“弹幕”的即时受众反馈性在很大程度上提高了受众的“思想共鸣”和参与热情,学生即时将自己的想法在 PPT “弹幕”中表达出来,促进了学生之间思想的交流与碰撞,促进受众思维的发散[5]。此外,“雨课堂”的抢答功能——在学生输入正确的答案后会有“微信红包”奖励,极大提高了学生的学习积极性,在调动课堂气氛同时激发了学生的学习兴趣。

3.3 “雨课堂”有助于教师动态把握学生学习情况

“雨课堂”的课内限时习题、“弹幕式”讨论、“不懂”按键、推送“手机课件”等功能能够后台自动采集学生在使用过程中产生的每一次学习行为,这些数据被整合分析后,将有助于教师量化学生的学习效果,从而帮助教师更好地评估、分析自己的教学,及时调整教学进度。这些以往在传统课堂所看不见的数据,极大促进了教学由“经验驱动”向“数据驱动”的转型,在大数据的背景下,让教学进入了“数据时代”[6-7]。利用“雨课堂”辅助教学,将传统的课堂讲授与现代网络信息技术相结合,打破了教学时间和地点的限制,贯穿了课前、课中和课后3个阶段,是传统的面对面的课堂教学有效延伸和拓展,方便师生及时交流互动[8]。此外,微信平台能够有效提高护生人文素质。在“雨课堂”中,师生可以借助平台进行沟通,教师能够及时了解学生的学习动态和思想状况、学习需求,对学生进行针对性的帮助,最终使学生受益[9]。

3.4 “雨课堂”有助于教师对学生进行形成性评价

在以往的综合评价中,平时成绩仅仅依靠学生的出勤率和随堂问答来评定。但课堂点名会占用有效的课堂教学时间,且出勤率只能反映学生的到课情况,而无法评判学生到课后是否认真听讲、用心学习。随堂问答是授课教师进行课堂互动的重要方式,有助于提高学生学习的注意力和检验学生的学习效果,但是教师在课堂上所提问题的难易程度、问题答案是否具有量化评分标准等,都影响评判的客观公平性[10]。“雨课堂”的扫码进课堂、“随机点名”、“课堂测验”等功能不仅很好地解决了上述问题,而且为形成性评价提供了量化考核标准,不仅包括课堂的评价,还延伸到课前、课后的评价。做到“教-学-测”一体化,动态、实时、全面把握学生的学习情况。

3.5 “雨课堂”对高校教师提出的挑战

引入“雨课堂”后,要求教师将“雨课堂”的功能与课程有机结合,重新设计课堂教学和组织教学内容,根据学生的测试、互动与反馈调整教学策略。因此,对于课前预习内容的选择、课中教学方式的组织及课后复习内容的发布,均对教师的信息获取能力、课堂授课能力、教学设计能力提出了新的挑战。在移动互联网时代,信息更新日新月异,教师也需要及时学习最新知识,才能正确引导学生,有效促进学生学习。同时,教师要学习、思考教学的新变化,探讨如何将教学内容与现代信息技术手段相融合,从而提高学生学习效果[11]。教学设计时,教师需要结合课程特点、学生需求、自身教学风格思考课前预习资料的内容及呈现方式、课堂“弹幕”的开放、课堂习题的选择、课后知识巩固内容等。课程教学评价时,教师需要具备较高的信息统计和分析处理能力,对学生自学用时、答题效果、讨论情况进行分析处理[12]。

传统的护理教育方式大多都是“注入式”教学,即教师生硬地向学生传递信息,使学生机械被动地接受,形成机械记忆。这种教学方式课上学生知识忙着听课和记录,没有时间思考[13],教师对于课前、课后学生学习的掌握及课堂当堂知识内容的掌握把控度较弱,不能及时收到学生的反馈并掌握学生实际学习情况的有效信息,从而对于教学的调整有一定的滞后性[14]。“雨课堂”的引入,利用现代互联网的优势,将信息技术与教学充分融合,实现混合式教学,有利于提高课堂效率,提高学生学习成绩,促进学生自主学习。同时,教师也需要不断丰富自身,拓展知识和技能、提高信息综合分析能力,进一步加强信息技术与课堂教学相融合,从而提高课堂教学的实际成效,全面提升应用型人才培养质量[11]。