灾害的神话表征

——“大禹治水”的景观分布及减灾表述

2018-10-26张多

张 多

大禹治水神话是中国最具标志性与影响力的洪水神话。“治水”是大禹神话的核心母题,这种治水母题的洪水神话被鹿忆鹿视为中国洪水神话有别于西方洪水神话的一大特点。*鹿忆鹿:《洪水神话——以中国南方民族与台湾原住民为中心》,里仁书局,2002年,第18-19页。有关鲧禹治水或大禹治水神话的研究,学界多数成果是基于文献的溯源研究。这些研究比如认为“鲧”“禹”乃两个联姻氏族之名称*田兆元:《大禹治水故事背后有什么秘密》,《解放日报》2017年4月11日。;“禹生石纽”之说可能是“禹生于石”神话传说的变形与置换*刘惠萍:《破石而生的英雄——关于“禹生石纽”神话传说的考察》,《长江大学学报(社科版)》2016年第11期。;“治水”是对大禹“敷土”之功的误读*李道和:《昆仑——鲧、禹所造之大地》,《民间文学论坛》1990年第4期;尹荣方:《社与中国上古神话》,上海古籍出版社,2012年,第147-148页;杨栋:《神话与历史:大禹传说研究》,东北师范大学博士论文,2010年。等。

既然“治水”是大禹治水神话的核心母题,那么从洪水灾害的角度进行研究就是必要的。对灾害神话的研究主要涉及环境史的考察,是历史地理学与环境史学的擅长领域。目前,有少数学者在这一领域有所掘进。比如许海亮、轩辕彦《龙山时期黄河下游灾害——大禹治水文化的自然背景》一文,从环境史的角度阐述了龙山文化时期黄河下游洪水灾害的情形。他们认为龙山晚期规模性治水活动盛行,治水调整了人地关系、促进了鲁豫苏皖地区聚落、城邑文化的发展。*许海亮、轩辕彦:《龙山时期黄河下游灾害——大禹治水文化的自然背景》,《中原文化研究》2017年第1期。这类研究主要是在阐述灾害史的同时,将治水神话纳入其中,谁也无法确凿地说大禹治水与特定历史事件能对应。

从神话学的角度来看,大禹治水神话的核心意义并不在于其对应某个史实,而在于其文化凝聚力和减灾知识传统。比如陈志勤对浙江绍兴大禹治水神话与信仰的研究就很好地诠释了这种研究思路。她并未纠缠于繁复的文献与历史,而着重考察了神话信仰的当代实践。*陈志勤:《中国江南地域の紹興周辺における水神信仰——治水に関する神話伝承を中心として》,樱井龙彦编:《東アジアの民俗と環境》奈良金寿堂出版,2002年。以“朝向当下”的眼光,考察大禹治水神话在当今社会以何种面目存在,对当代社会有何意义,确是一条有别于历时溯源研究的路径。

一、中国大禹祠庙的地理分布及其与洪灾的关系

大禹治水神话在当代社会中,除了图书影视中的描写和日常生活中的教育性、娱乐性讲述外,其最主要的存在形式是民间信仰。许多地区有关大禹的民间信仰有非常悠久的历史传承,神话之形态在信众的信仰实践中主要不是口头传统,而是宗教传统。民众信仰大禹的最主要原因,正是其治理水灾(恢复秩序)的超能力。

大禹信仰最主要的空间外化形态就是祠庙,因此大禹祠庙是一种非常显在的神话景观。这些祠庙常常位居名山大川的关键位置,有时候也隐身于村落深处。千百年来,中国东部季风区的洪灾不仅成为社会秩序的重大威胁,更塑造着区域民众文化记忆。而神话中的治水英雄在这种洪灾不断的情境中,有着独特的精神文化影响力,并且神话叙事中也传承着民众应对洪灾(恢复秩序)的古老知识。

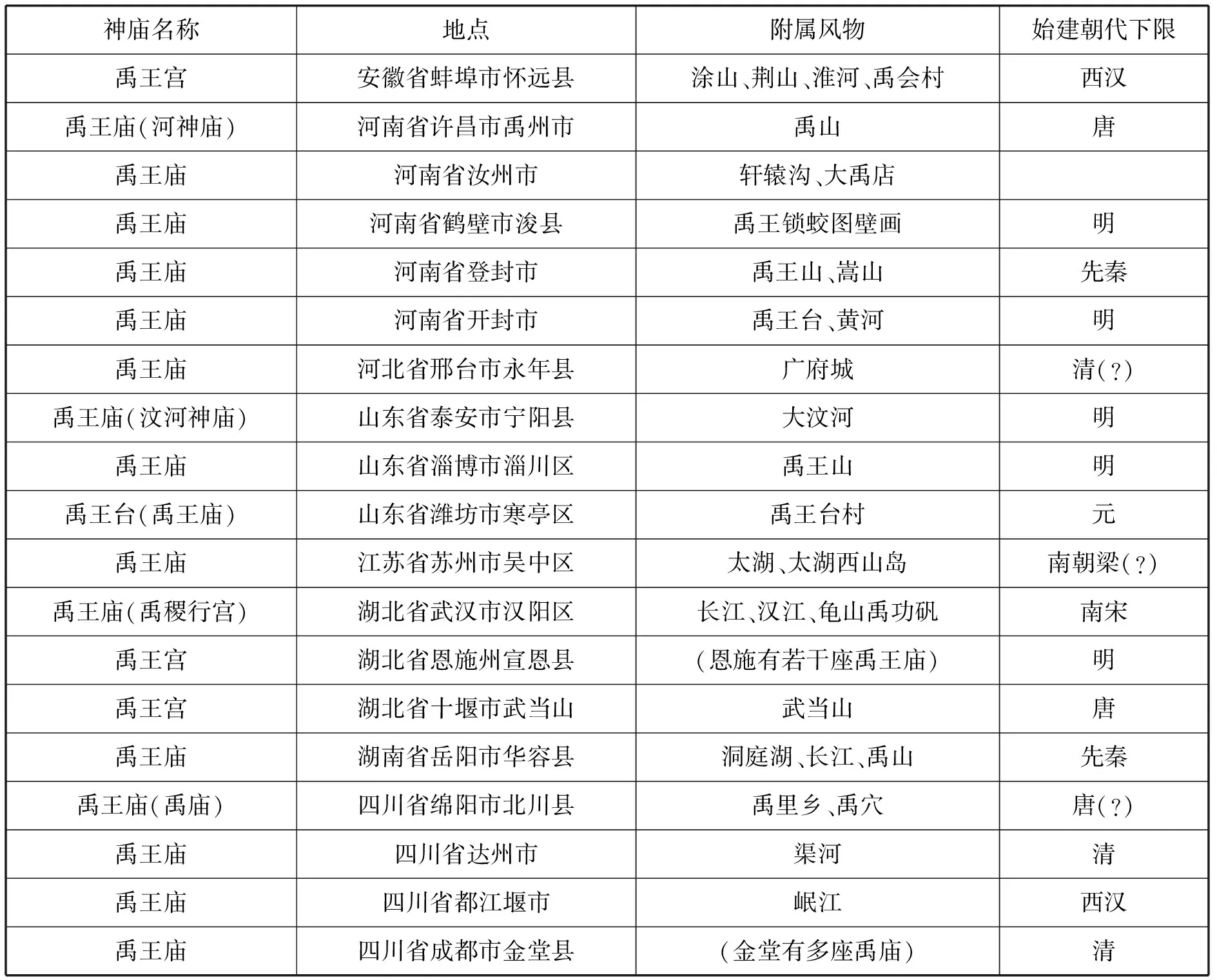

中国哪些地方有大禹祠庙?这是以往大禹神话研究不大关注的问题。根据笔者实地调查并结合卫星导航技术的搜求,基本锁定了若干中国主要的大禹祠庙。表一所举的大禹祠庙主要是以禹为主神的专门祠庙,并且都具有一定区域影响力。有一些村落中的小型禹庙比如浙江云和、山东章丘、四川南充的村庙未纳入其列。

表一 中国主要大禹祠庙举隅

续表

神庙名称地点附属风物始建朝代下限禹王祠四川省阿坝州汶川县岷江、石纽山、禹迹岩东汉禹王庙重庆市江津区綦江禹王庙重庆市南川区三峡禹王庙陕西省西安市户县龙泉、沣河清(?)禹王庙陕西省安康市宁陕县秦岭、禹王沟禹王宫陕西省安康市石泉县唐周原大禹庙陕西省渭南市韩城市黄河龙门禹门口元(?)禹王洞山西省忻州市忻府区系舟山西汉禹王庙山西省忻州市河曲县黄河清禹王庙山西省运城市夏县禹王城遗址、禹王村西汉禹王庙山西省运城市芮城县黄河、大禹渡、大禹手植柏清(?)大禹庙山西省运城市河津市黄河龙门禹门口西汉大禹庙山西省运城市平陆县三门峡唐大禹庙山西省临汾市乡宁县黄河龙门、壶口瀑布西汉禹王庙(大庙疙瘩)山西省吕梁市离石区湫水河、禹王庙坪清(?)夏禹神祠山西省长治市平顺县回龙寺、浊漳河元禹王庙浙江省金华市浦江县浦阳江清(?)大禹陵庙浙江省绍兴市越城区涂山村、会稽山南朝禹王庙(平水大王庙)浙江省台州市黄岩区禹岭、永宁江、椒江、南宋(?)禹王庙宁夏区固原市原州区铁塔

表一呈现的主要禹庙,基本体现了中国现存禹庙的分布态势(有些省大禹庙非常多,难以穷尽,比如山西省)。从中可以看出明显的地理分布规律。其一,长江中下游、淮河流域、黄河流域、四川盆地是禹庙分布最为集中的地区。其二,越靠近大河大湖的禹庙影响力越大,比如淮河边的蚌埠涂山禹王庙、长江边的武汉龟山禹王庙、黄河边的龙门两岸禹王庙、太湖心的西山岛禹王庙、岷江边的都江堰和汶川禹王庙等。其三,某些易发生山洪的山区也是禹庙分布的集中之地,比如山西、浙江、湖北的山区。

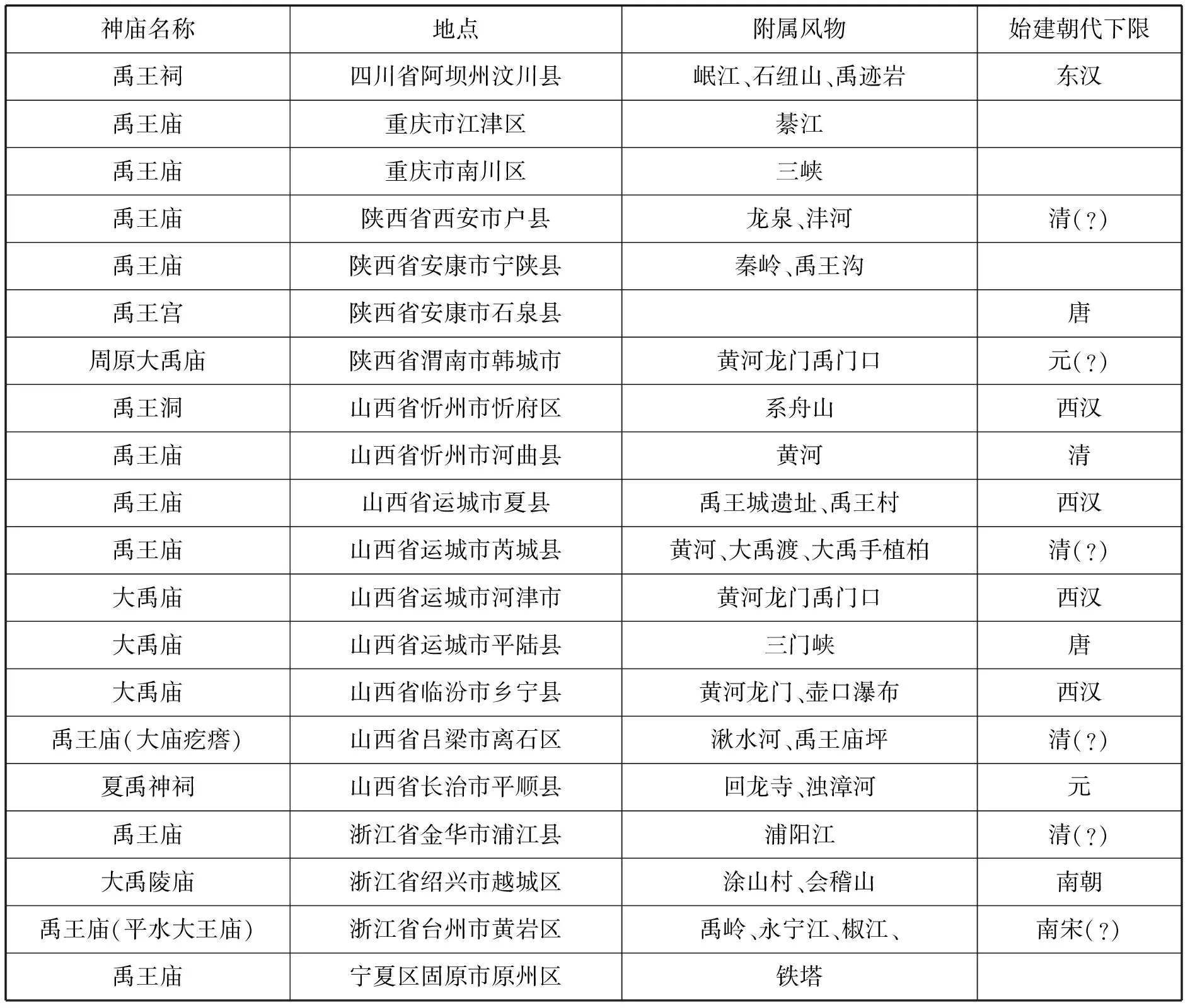

张行南、罗健、陈雷、李红团队的论文《中国洪水灾害危险程度区划》通过自然科学方法研究并制作了《中国洪灾危险程度区划图》。该图根据环境史的大量数据,客观反映了中国哪些地区发生洪灾的危险程度高。

《中国洪灾危险程度区划图》所反映的高危地区,恰好与中国大禹祠庙的分布相吻合。黄河中下游、长江中下游、淮河流域、四川盆地正是洪灾高危区,同时也是大禹祠庙分布最密集的区域。上述四个洪灾高危区域,与一般历史常识对洪水灾害的记忆也是吻合的。具体而言,黄河干流、关中、山西构成一个禹庙密集区与洪灾高危区;黄淮、江淮地区的苏、鲁、豫、皖构成另一个禹庙密集区和洪灾高危区;长江中上游的川、渝、鄂、湘、陕南地区构成第三个禹庙密集区和洪灾高危区。此外浙江(含太湖)也是一个禹庙密集区和洪灾高危区。当然,中国大禹祠庙的分布是否与洪灾有直接联系,还需要通过多学科合作来进一步验证。

图一 中国洪灾危险程度区划图(2000)(图片来源:张行南、罗健、陈雷、李红:《中国洪水灾害危险程度区划》[注]张行南、罗健、陈雷、李红:《中国洪水灾害危险程度区划》,《水利学报》2000年第3期。)

这些大禹祠庙建造的位置也常常是极为特殊的位置。安徽蚌埠怀远县,荆山、涂山耸峙淮河两岸,涂山之巅的禹王宫俯瞰整个淮河平原,位置极其显赫。而且蚌埠怀远正是淮河干流收束众多支流,注入洪泽湖之前的险要地段,向来是淮河治洪的关键节点。再比如武汉龟山禹功矾的禹王庙,镇扼江汉、俯瞰三镇,其在长江防洪历史上的关键位置自不必说。黄河干流龙门河段,自古便是大禹凿龙门神话或传说的风物地,其地建有大禹庙也就顺理成章了。太湖西山岛的禹王庙,位于湖心,饱览全湖。特殊的地理位置往往具备罕见的自然景观,在这些地点营造神话景观,也能够使神话和景观更容易形成附着关系。

通过上述分析,可以看出大禹祠庙的地理分布基本上与洪灾危险度呈现正相关。这也说明民间信仰中大禹的神格主要是治水之神。当然也有少数禹庙比如绍兴大禹陵,其神格主要是始祖神。民众在治洪的关键位置修建禹庙,供奉大禹,也主要为了寄托治理水患的诉求。这一点,也与中国大禹神话中着重“治水”母题的叙事特点相吻合。

二、风物:大禹神话减灾叙事的景观附着物

17世纪以来,国际神话学和科学史学界有许多人不断试图将洪水神话与远古洪水遗迹相对应。而他们忽略了洪水神话的当下对应物——“神话景观”,用一个中国本土的概念来说就是“风物”。风物是景观中的一种,主要指景观中粘连了地方知识的部分。而神话景观则大多属于风物,尤其是像大禹祠庙这样的标志性景观。

中国各地的大禹祠庙,多数情况并不只是单一地供奉大禹神像,其庙旁常常有一系列和大禹相关的风物。大禹神话一旦附着在这些风物上,就会形成许多和大禹有关的风物传说,神话和传说在这个过程中交替转化,形成了流动的叙事边界。对于此,余红艳在研究白蛇传说的景观时,已经做出归纳:“景观具有重要的叙事功能,它以景观建筑为核心。由传说图像、雕塑、文字介绍、导游口述等为叙事元素,景观的视觉冲击力具有诱发传说再次回复口述的可能,从而使得景观成为传说讲述与传承的新的文化空间与叙事形态,形成传说语言叙事、景观叙事和仪式行为叙事三位一体的景观叙事体系。”[注]余红艳:《景观生产与景观叙事——以“白蛇传”为中心》,华东师范大学博士论文,2015年。神庙与风物是一个神话景观的整体,其景观的叙事既可能是灵验、神圣的神话,也可能是世俗、传奇的民间传说。但以往的民间文学研究,并不太注意把两种关联性文类同具体风物相联系。

比如在蚌埠涂山,从半山腰开始,就有一系列风物沿着山路分布,一直到山顶的禹王宫。先是朝禹路、系马石,导览叙事言之“自唐朝以来”文武百官到此下轿下马。禹王作为古帝王的崇高地位通过一块简单的系马石得以提示。拾级而上,一处山崖可饱览淮河荆山峡,旁边的导览及时提示典籍《图经》中的说法:“荆涂二山,本属相连,禹凿为二,以通淮流。”这又恰到好处地提示朝山信众,禹不仅是古帝王,更是神祇,拥有劈山导河的神力。在接近山顶的山道上,民众将几块嶙峋巨石命名为候人石、启母石、台桑石、卧仙石,分别与涂山氏之女候人歌、大禹与涂山氏女婚配生启、大禹会盟天下等神话相关联。朝山时,人还未至禹王宫,便已经被景观营造置于神话的语境中。

相比蚌埠涂山,有些禹庙的治水功能更加突出。比如山西芮城的大禹渡,地处晋、陕、豫三省交界处,又是黄河出龙门后纳渭河拐弯东去的地方。这里的大禹渡、禹王庙、大禹手植柏、水官大禹像、定河神母像构成了系列治水神话景观。当地的口承神话多言此处为大禹治水时勘察地形、运筹帷幄之地,他终得天神(观音)点化,悟得治水良策,上凿龙门、下开三门,平定水患。景观所表达的叙事正是大禹治水的功绩与减少洪灾的诉求。在芮城上游的龙门河段,河津、乡宁、韩城等县都有大禹祠庙,这些庙多和凿龙门的神话有关。龙门河段是黄河流过千里晋陕大峡谷后,夺龙门隘口而出的关口,被称为禹门口。河道出龙门后陡然奔泻开去,形成极为特殊的地理风貌。因此,在从壶口到禹门口再到三门峡一段黄河两岸,形成了非常密集的大禹神话景观和信仰圈、叙事圈。[注]对晋陕豫交界的黄河两岸的大禹庙,王文慧的硕士学位论文做了更为深入的调查和描述,参见王文慧:《山、陕、豫大禹神话传说的文化意蕴与当代展演》,山西大学硕士学位论文,2017年。

有的禹庙因为地理位置特殊而导致神话叙事变异。苏州太湖西山岛西北角的禹王庙,又称平水王庙。当地民众普遍认为大禹治理了太湖水患,有典籍中“三江既入,震泽底定”为据。西山岛雄踞太湖中,整个太湖尽收眼底,一派大泽风貌。岛上还有禹期村。这里的禹庙因其湖泽地理而强化了大禹治太湖水患的叙事。浙江台州临江靠海,境内有多座禹王庙,且位置大都位于水口处,其地方叙事则强调大禹将洪水导入大海。安徽芜湖市位于长江边,青弋江由此入长江,两江交汇处历史上曾有禹王宫,现已不存,但今仍有明代中江塔。当地传说认为“大禹导中江”说的就是芜湖至太湖的水道,因而“中江”成为芜湖大禹神话的首要风物。

景观是神话学研究的一个特殊视角,景观常常作为神话的附着物,同时也构成视觉上的叙事要素。大禹治水神话与江河湖泽风物的紧密联系,透露出其治水英雄的神格在民间信仰中的重要性,其古帝王的神格反倒不如治水英雄这样突出。民众在面对洪灾时,通常会将祈愿诉诸龙王爷,而龙王作为司雨神、水神,其灵验能力主要是减少降雨量。而大禹作为神话中的治水英雄,其灵验能力是带领民众主动消除水患。相比龙王爷,大禹更加符合民众对于“减灾”的诉求。

2017年5月,山东大学民俗学团队曾对山东博山、宁阳、禹城三地的大禹祠庙进行过田野调查。其调查报告中有许多新材料和新发现,其中骆晨茜、朱振华、蒋帅、国先翼、马竹君的一些田野材料对灾害神话的景观研究颇有助益。其一,博山和宁阳都存在大禹庙与龙王庙并存的空间格局。两地村民在祈雨仪式中,对大禹和龙王的灵验认知差异很大。[注]山东大学民俗学研究所:《百脉泉·大禹神话与口头传说专辑》(第25期),2017年7月,内部刊物,第79-80页。其二,博山岭西村村民的口头讲述明确点出了灾害神话与风物的附着关系:“传说大禹治水时候来过咱岭西村这块,因为洪水很大,把这里全淹了,只剩下两个山头,大禹就划船来到这里观察水势,还下船来到这俩山头上,后来水被治好了,人们为了纪念大禹治水的功劳,就在山上修了这个禹王庙,所以这个山又叫禹王山。”[注]受访人:王士联,57岁,男,岭西村村民;访谈人:国先翼;访谈地点:岭西村。其三,宁阳县禹王信仰在当地社会有很重要的地位,当地人如果逢灾逢难,都会去禹王庙拜禹王爷。[注]山东大学民俗学研究所:《百脉泉·大禹神话与口头传说专辑》,2017年7月,内部刊物,第79-80页。

山东是禹庙分布比较集中的地区,除了一些具有区域影响的禹庙,许多村落内部都有小型禹庙,比如笔者2018年5月调查的章丘三德范村就有禹王庙,庙已破败,但三德范村历史上确实深受山洪灾害侵扰。三德范村也有龙王庙,与禹王庙隔河相望。这种景观特征恰恰表明,洪水灾害神话的附着物是多元的,原本龙王只司雨除旱,但面对洪涝灾害,它司雨的职能也有助于减少降雨。类似例子还有太湖西山岛上同时有禹王庙和妈祖庙(天妃宫)。这两种不同知识体系中的景观都共同被作为旱涝灾害的灵验物,被整合到地方知识体系中。当大禹的灵验被多次验证后,其灵验性得到加强,于是不惟洪灾,“逢灾逢难”时民众都会求助于大禹。神话在信仰、风物、灾害的交织中不断融入地方民众的文化经验中,从而外化为表述神话与信仰的实践。

除了在传统社区的信仰语境中灵验,大禹也被用作建构当代城市文化的重要景观资源。山东德州的禹城市因“大禹”而得名,如今虽然古迹留下的不多,如禹息故城、禹迹碑、泰禹楼、禹王亭等,但是新兴的城市景观营造确非常突出。禹城以大禹之名营造了大禹公园、禹北公园、大禹治水雕塑群、大禹文化长廊、禹息文化广场、大禹文化水利风景区等新景观。大禹神话脱离了信仰语境进入到都市公共文化后,同样是以景观的形式表征着减灾叙事。这些新景观一旦与都市生活文化相融合,也就成为新的大禹风物。

大禹祠庙只是诸多大禹风物中比较典型的一类,祠庙本身并不是孤立的建筑物,而与其周边的被赋予了地方意义的风物是一体的。神话景观正是通过系列的风物来达成叙事,强化信仰。在灾害神话的研究中,当代实存的景观尤其是风物,往往包含着神话与当代人相连结的丰富信息。

三、灾害神话研究与“朝向当下”的神话学转向

灾害神话是神话学研究中一个新兴的领域。诸如洪水、火灾、干旱、地震、山体滑坡和泥石流、生物灾害、陨石、台风、海啸、沙尘暴、冰冻、高温、疫情等灾害,在神话叙事中都能找到直接或间接的叙述。有学者认为灾害神话是对灾害场景的解释。比如李永祥认为灾害神话是建立在历史记忆、传统知识、宇宙观基础上的解释逻辑。[注]李永祥:《灾害场景的解释逻辑、神话与文化记忆》,《青海民族研究》2016年第3期。但笔者认为,解释现象仅仅是灾害神话的显见的方面。灾害神话所表征的减灾文化实践,是一种复杂的“传统武库/知识库藏”(repertory)[注]Repertory是民俗学概念,常指口头或艺术表演者所掌握的所有传统曲目或篇目,也译作“传统武库和个人才艺”。此处使用此概念,指的是一个地方的叙事传统中的可资调用的文化表达资源。,可供传统中的人随时加以调用。唯有站在当下社会的立场上,追索当代人如何运用减灾知识和表述资源来进行实践,方能了解这些神话景观“毁/建”之间的文化逻辑。

洪水神话作为广布世界的主要神话类型,是灾害神话研究的焦点。以往的研究倾向于寻找远古大洪水的证据,从而证明洪水神话的真实性。[注]比如吴文祥、葛全胜:《夏朝前夕洪水发生的可能性及大禹治水真相》,《第四纪研究》2005年第6期;吴庆龙团队发表于《科学》的文章,Wu,Qinglong,Zhijun Zhao,Li Liu,Darryl E.Granger,Hui Wang,David J.Cohen,Xiaohong Maet al. “Outburst Flood at 1920 BCE Supports Historicity of China’s Great Flood and the Xia dynasty”, Science . August 5, 2016.这种研究往往在证据链上易出漏洞,而且上古时期各地都有洪水遗迹,并不能解释世界各地洪水神话在母题、类型和逻辑上的相似性,更难以证明特定洪水神话与特定地点的关联。当然对大禹治水神话而言,其突出“治水”的母题在世界范围并不多见。因此,吴庆龙团队有关黄河上游积石峡大洪水与大禹治水联系的讨论,以及艾兰对其的批评,也都有其道理。艾兰的一个观点很有启示:“禹的成就不是疏浚黄河——或其他任何特定的河流,他是疏通天下的三江五湖,东注于海。”“禹和洪水的故事是创世神话的多面呈现,即禹疏通河道使水流可以控制之后,大地变得适宜居住和利于耕作。”[注]Sarah Allan, “The Jishi Outburst Flood of 1920 BCE and the Great Flood Legend in Ancient China: Preliminary Reflections”, Journal of Chinese Humanities(《文史哲》英文版), Vol.3.1, 2017.汉语版见艾兰:《对公元前1920年积石峡洪水与古代中国洪水传说的初步思考》,《文史哲》2018年第1期。大禹作为民间信仰中的神祇,其治水、带来农业的超自然力是其作为神圣叙事的灵验根源。今天各地的大禹祠庙正是这种信仰的延续和体现。治理洪水不仅仅是为了消除短暂的灾难,更在于获取稳定的农业环境,这也是大禹祠庙受到祭拜的连带诉求。

灾害神话研究除了溯源研究思路,也应积极拓展“朝向当下”的研究。一方面,当代社会生活中有许多附着着灾害神话的神话景观,比如火神庙、海神庙、虫神庙、祈雨装置、防火神兽等。现代社会中更有许多禳灾仪式和民俗活动与灾害神话息息相关。比如云南德宏一些傣族村落过泼水节时要搭建一种叫“尚鉴树”的高台装置,并举行仪式。这种仪式正是古老的祈雨仪式,与泼水节起源神话密切相关。当代社会中这些实在的神话景观、活态的民俗活动才是与当代人文化联系最紧密之处。灾害神话研究,除了还原历史灾害事件的努力,也应致力于探究神话叙事对当代社会的意义;探究当代人应对灾害创伤的文化实践。

大禹治水神话之所以传承几千年而不衰,并且一直能得到强化,其重要原因就是大禹治水神话总有现实的附着物供其附着。这些附着物就是神话景观或风物,如禹庙、禹穴、禹墟、禹迹、禹洞、禹台等。以减灾为基本诉求的神话景观,就是灾害神话在当代社会中最显著的存在形式。相比口承神话,这些景观(尤其是信仰类景观)更能够增强神话的存续力,因为它已经是交织着历史记忆、信仰和神话传统的“风物”。换言之,只要有神话景观存在,神话就有可附着的实体,其口头传统与信仰传统才有基本的传承空间。

有时候,神话景观也会将历史感、地方感附着于其上,从而形成“神话历史化”“神话传说化”的特殊场域。大禹在有些地方,就身兼家族始祖、人文始祖、上古帝王等多重身份。比如2016年5月,来自江西、河南、陕西、江苏、福建、贵州、台湾等11省的64名涂姓后裔,到蚌埠涂山祭祖,将禹王宫认为祖庙。在绍兴大禹陵,每年举行官方背景的大禹祭典,把大禹奉为全民族的人文始祖。民间叙事传统可以将一个普通自然景观塑造成为风物,也可以促进新的人工景观的兴建。反过来,这些景观也有可能形成新的民间叙事传统。景观作为神话表述的媒介,与书写、口头、电子媒介有很大不同,它是诉诸全感官实践的空间媒介。

灾害神话所附着的景观,往往也是社区共同利益所系。杨庆堃曾论述火神庙一类的民间庙宇,是为了保护社区、对抗特殊危险。[注]杨庆堃:《中国社会中的宗教:宗教的现代社会功能与其历史因素之研究》(修订版),范丽珠译,四川人民出版社,2016年,第80页。如果一个社区经常要面对同一类特殊危险(如洪灾),那么村中的景观格局除了救灾设施外,就会非常凸显精神性景观。禹王庙就是这种对抗常见灾害的社区景观,它被营建和维系的内在动力主要就是减灾的现实诉求,与此同时,大禹也被赋予社区保护神、祖先等多样的内涵。

面对常见灾害,减灾就是社区共同利益中的核心利益。民众常常将减灾装置纳入到神话景观的营造实践中。在山东宁阳的堽城坝村,旧时的禹王庙坐落于村北大汶河南岸。作为禹王庙的附属风物,其西南有一口防汛用的大钟,每到汛期大钟就被挂起。大钟本是防汛的实用装置,但其与禹王庙并置,则彰显了大禹治水神话的灵验属性是统摄性的。实用减灾装置也须统摄于减灾神话的灵验空间中,从而构成一组神人同构的减灾风物。这种例子在各地大禹祠庙都很常见,比如都江堰安澜桥和飞沙堰之间的岸边就有禹王宫。这种统摄性在其他灾害神话景观中也适用,比如防火防雷的螭尾、海神庙附近的防潮堤、火神庙的消防水缸等。

灾害神话的核心要义并不在于“远古时代”有过一场大灾难,而在于特定人群在面对灾害时生产出来的一套话语机制。这种话语机制既包含减灾知识、灾害解释,也包括灵验经验、风物营造和社会动员。正如尹荣方也认为大禹治水神话主要关乎上古祭祀活动,而不必实有治水之事。[注]尹荣方:《社与中国上古神话》,上海古籍出版社,2012年,第157页。通过对大禹治水神话的景观研究,可见神话并不一定是古老、严肃的,它的复杂面相往往和晚近的、当下的生活实践相勾连。即便在科技发达的当代社会,灾害依旧是人类社会现实秩序的巨大威胁,灾害神话也会随着应对灾害的文化实践不断发展而得以存续。

总之,从神话景观的角度看,灾害神话的社会意义并不在于叙事中记忆了某次灾难,也不在于解释灾害发生的原因,而是其承载了民众应对灾害的知识传统和表述资源。民众在调用这些减灾知识传统的时候,不断将其付诸救灾实践、信仰实践和生活实践,从而不断形成新的神话景观(风物)。各地大禹庙历史上不断被损毁、重建、再损毁、再重建,正是因为这些建筑符号是宏大减灾知识传统中的“传统武库/库藏”之一,并融合了民间信仰的多重实践,它们也是一种随时可供调用的减灾表述资源。大禹治水神话正因其标定了灾后恢复社会秩序的力量,才被民众反复调用,以信仰实践和祠庙景观的形式表述出来。这样的神话表达机制正是神话得以承传、存续的动力所在。