24 h动态血压监测在原发性高血压患者心血管危险分层评估中的应用

2018-10-11吴红

吴红

南通市通州区人民医院心电图室,江苏南通 226300

24 h动态血压监测在高血压诊断与治疗中应用较为广泛,通过对高血压患者实施24 h动态血压监测,在掌握患者不同时段血压变化以及血压昼夜昼夜节律、晨峰值等变化参数基础上,采用有效的血压控制与降压治疗措施,以减少高血压患者心血管事件发生,控制高血压病症对患者危害影响,具有十分显著的作用和意义。下文以该院收治的100例原发性高血压患者为例,对24 h动态血压监测在患者心血管危险分层评估中的应用及价值作用进行研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院收治的100例原发性高血压患者,所选取患者均符合高血压疾病诊断有关标准[1],且为原发性高血压患者。其中,男性患者54例,女性患者46例,患者年龄在 32~84 岁之间,平均为(52.7±3.6)岁。根据高血压心血管危险分层有关标准分层显示[2]:低危患者11例,男性6例,女性5例,平均年龄为(52.3±3.2)岁;中危患者 26例,男性 14例,女性 12例,平均年龄为(52.5±3.7)岁;高危患者13例,男性7例,女性 6例,平均年龄为(52.9±3.7)岁;特高危患者50例,男性 26例,女性 24例,平均年龄为(53.1±3.3)岁。不同分层患者之间在性别、年龄等一般资料上差异无统计学意义(P>0.05),具有比较意义。该次研究经医院伦理委员会批准,排除不同意该次研究的患者。

1.2 方法

临床中,患者24 h动态血压监测采用无创性便携式动态血压监测仪(德国IEM公司生产,型号为MOBILE)进行监测,具体方法为:将袖带敷在左上臂后进行自动充气,对患者从早晨8∶00至次日早晨8∶00的血压变化进行动态测定,监测过程中允许患者正常活动,但注意避免剧烈运动,并且白天血压监测记录间隔时间为30 min,夜间为1 h,具体监测操作步骤需严格按照仪器设备以及试剂盒操作说明执行[3]。

患者进行24 h动态血压监测前,首先进行诊室血压测量,测量前需静坐休息5 min左右,然后使用电子血压计(HEM7011型)进行左上臂坐位血压测量2次,两次测量之间间隔1 min左右,以两侧测量平均值为最终结果进行记录。诊室血压测量过程中,注意对两次测量血压值相差在5 mmHg以上情况,需要再次进行测量,测量结果以3次结果的平均值为准[4]。

1.3 观察分析指标

24 h动态血压监测主要对患者的24 hSBP、24 hDBP、dSBP、dDBP、nSBP、nDBP 以及 dSSD (白天收缩压标准差)、nSSD(夜间收缩压标准差)、dDSD(白天舒张压标准差)、nDSD(夜间舒张压标准差)、血压晨峰值等指标变化进行观察记录[5]。此外,患者昼夜节律类型以杓型、降杓型、反杓型、超杓型为主[6]。

1.4 统计方法

采用SPSS 17.0统计学软件进行数据分析处理,其中,计数资料采用 χ2检验,以[n(%)]表示,计量资料采用 t检验,以均数±标准差(±s)表示,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

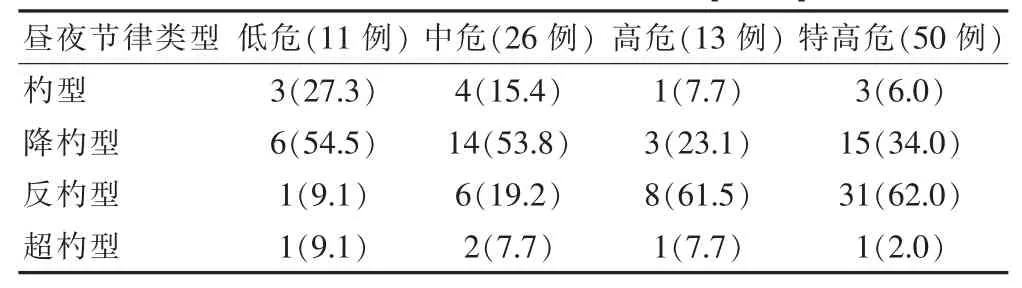

分别为不同心血管危险分层患者的24 h动态血压监测结果及昼夜节律类型对比,见表1、表2。

表1 患者24 h动态血压监测的各项指标结果对比[(±s),mmHg]

表1 患者24 h动态血压监测的各项指标结果对比[(±s),mmHg]

注:不同分层患者的各项指标对比P<0.05;其中,*为与患者心血管危险分层的关联性最为显著,P<0.01。

24动态血压监测指标低危(11例)中危(26例)高危(13例)特高危(50例)24 hDBP 24 hSBP dDBP dSBP nDBP nSBP nSSD血压晨峰值72.1±5.4(118.4±7.2)*74.2±6.1 120.8±8.9 65.1±7.2(110.1±7.3)*(8.7±4.6)*29.6±8.7 82.1±6.5(134.2±9.8)*82.9±8.1 136.1±10.4 77.9±9.2(128.9±10.3)*(10.1±4.3)*29.8±7.9 85.4±11.2(141.6±11.1)*85.4±12.1 141.5±11.2 85.1±11.2(141.1±11.1)*(13.5±4.8)*36.6±9.8 87.6±9.4(142.6±13.8)*87.4±9.7 145.4±14.7 88.2±10.7(143.9±16.9)*(13.1±5.3)*44.1±9.7

表2 患者昼夜节律类型分型对比[n(%)]

3 讨论

原发性高血压是临床中较为常见的一种高血压疾病类型,其中,高血压是引起患者心血管危险事件发生的重要独立危险因素[7],临床一旦对患者治疗不够及时有效,极容易引起患者出现心血管以及肾病、周围血管疾病等危险情况发生[8],再加上患者胰岛素抵抗影响[9],容易出现血糖水平异常。而24 h动态血压监测是高血压患者血压监测常用方法,能够通过对患者变化的昼夜多次测量观察,更加全面、准确的掌握患者的血压水平,把握患者血压高峰期,在患者降压药物选择与服用时间选择上提供更加可靠的指导,减少原发性高血压患者心血管疾病的发生。因此,对高血压患者进行24 h动态血压监测,以及时观察患者血压水平,为临床及时有效的治疗开展提供依据支持,具有十分积极作用和意义。

上文对该院收治的100例原发性高血压患者24 h动态血压监测结果与患者心血管危险分层对比显示,不 同 分 层 患 者 的 24 hDBP、24 hSBP、dDBP、dSBP、nDBP、nSBP、nSSD、血压晨峰值以及昼夜节律类型之间差异有统计学意义(P<0.05)。此外,在各项差异指标中,nSBP以及nSSD、24 hSBP指标变化与患者心血管危险分层之间的关联性最为显著(P<0.01)。由此可见,这些24 h动态血压监测变化指标在患者心血管时间发生预测的意义更显著。这是由于受到白天钠排泄异常影响,夜间患者自主神经功能的活性表现更为异常,容易发生呼吸睡眠暂停低通气综合征以及慢性肾功能不全、2型糖尿病等情况,对靶器官损害更加严重[10]。需要注意的是,血压晨峰值作为脑卒中发生预测的独立危险因素,在临床中应用最早是由日本Kario提出,这类研究认为高血压疾病早期血压晨峰值上升会引起非冠状动脉性疾病的冠脉微血管功能障碍发生,因此成为冠脉血流储备受损的独立危险因素,并且血压晨峰值在34.5 mmHg及以上水平时,其心血管时间发生可能性越大。上文中,对该院原发性高血压患者血压晨峰值变化监测显示,心血管分层中危险度越高患者其血压晨峰值水平越高,并且高危以及特高危患者的血压晨峰值水平均在34.5 mmHg以上,与上述研究结论一致。

综上所述,原发性高血压患者24 h动态血压监测的数值变化与患者心血管危险分层结果之间有着密切关系,24 h动态血压监测的各项指标结果在患者心血管危险分层评估中具有积极作用。