地铁盾构区间隧道近接下穿城市综合管廊影响分析

2018-09-20熊志浩周晓涵周晓军

熊志浩,张 路,周晓涵,周晓军

(1.西南交通大学交通隧道工程教育部重点实验室,成都 610031; 2.中铁大桥勘测设计院集团有限公司,武汉 430050)

随着城市的快速发展,城市地下空间的开发和利用也越来越得到重视,尤其在中国的一线城市,其地下更是管网密布[1-2]。因此,在地铁区间隧道采用盾构法施工过程中,经常会遇到下穿既有管线的情况。又因为盾构施工常常在软土中进行,故而在此类情况下,一旦土体产生扰动,特别容易引起地表沉降、周围土层以及上部管线的变形。为了保证土体及周围建筑物在施工过程中的安全性,采用合理的施工方法对该过程中各项指标进行施工的控制,显得至关重要[3-5]。

目前,国内外对盾构隧道三维动态施工过程的模拟研究已开展了大量的工作,但大多只是针对个别工况,或者个别地质条件,很难得到较为统一完善分析结果[6]。而不同相交角度对于近接施工影响的研究则更少。方勇[7]采用三维有限元法模拟了两平行隧道的盾构施工过程,实时监测既有隧道位移、变形和内力,并分析其动态施工过程中的变化规律。叶飞[8]以同步注浆对周围土体作用机理为基础,将其简化为半无限弹性体的柱形扩展问题,得到了相对应的地表沉降计算式。汪辉武[9]对宁波地铁1号线某区间盾构施工过程进行模拟分析,得到了饱和软土地层中掘进时注浆时间、注浆压力、顶进力等对管片上浮和地表沉降的影响。马程昊[10]在考虑隧道开挖后应力释放系数的前提下,对苏州地铁1号线双线平行隧道盾构施工进行数值模拟,分析了盾构顶推力以及盾尾注浆压力对近接施工安全性的影响,根据得到的结果提出了指导意见。孙宇坤[11]通过对某软土区隧道开挖前后上部煤气管线的监测,得到施工整个过程以及后续阶段管线沉降的规律,并验证了其沉降曲线的合理性。

以广州地铁11号线盾构区间隧道下穿城市既有综合管廊工程为依托,采用有限差分法模拟地铁盾构隧道下穿综合管廊单洞隧道的施工过程,分析上、下隧道在不同交角和不同盾尾注浆压力的工况下,盾构隧道掘进施工对既有综合管廊单洞隧道变形的影响规律。最后,结合数值模拟的结果,对实际的施工过程提出了合理建议。

1 工程概况

广州地铁11号线为中心城区的环线,全长44.2 km,全部采用地下线的敷设方式。广州市中心城区的地下综合管廊,采用了盾构预制管片衬砌的断面形式,其主要容纳电力、给水、通信等管线。广州市中心城区的综合管廊项目与地铁11号线密切结合,其主要沿地铁11号敷设,两者线路重叠段高达70%以上,两者的敷设线路如图1所示。

图1 地铁11号线与沿线综合管廊线路示意

综合管廊同下穿双线地铁区间一样,洞径6.2 m,注浆层厚度10 cm,盾构管片纵向幅宽1.5 m,厚度为30 cm。每环由3个标准块、2个邻接块和1个封顶块组成。地铁区间顶部埋深18.9~19.1 m,综合管廊埋深约为8.8 m。

经勘察,线路穿越区段范围内人工填土层广泛分布,主要为杂填土,局部夹素填土。杂填土主要成分为黏性土、中粗砂及砖块、碎石、混凝土块等建筑垃圾,顶部0.10~0.30 m多为混凝土,松散~欠压实,层厚2~13.4 m,平均层厚5.65 m。冲积~洪积砂层主要为中粗砂层,局部夹粉细砂或砾砂薄层透镜体。残积土主要由白垩系红碎屑岩层及英安斑岩及安山岩等火成岩风化残积而成。初勘时测得钻孔中初见水位埋深为2.0~4.5 m,高程为4.24~6.31 m;混合稳定水位埋深为1.85~4.7 m,高程为3.79~6.01 m。

2 盾构施工的数值模拟

2.1 模型基本假定

地铁隧道盾构施工的整个过程较为复杂,为便于进行三维开挖过程的模拟,建立有效可控的有限差分地层模型,需要对施工过程进行简化。因此本文采用以下基本假定。

(1)盾构在脱尾完成后,盾构管片成环,此时管片与周围土体间还存在一段狭窄的空隙,将其等效为一个厚度较薄的均匀的一个圆环,即为等代层,如图2所示[8]。为了简化计算,等代层厚度取10 cm。

图2 管片与地层之间等代层示意

(2)盾构管片在实际工程中采用横向幅宽1.5 m,厚度为30 cm。在三维开挖过程中的盾构管片的模拟,采用含有8个节点的实体单元。掘进时以3 m为一个开挖步。

(3)盾构开挖过程中,土体会产生扰动和应力重分布,此时不考虑渗流的影响。

(4)不考虑下部地铁隧道盾构区间的纵向坡度。

(5)计算分析时,土体采用摩尔库伦的本构模型,管片和注浆层采用各向同性的弹性模型[12-13]。

(6)考虑到盾构管片的横向和纵向连接对于隧道区间结构整体的强度会产生影响,需要对模型的强度参数进行折减。

(7)开挖过程中保证圆形管片对应的中轴线隧道设计中轴线水平夹角始终为零。

2.2 计算模型

计算模型取一个大的正六面体,纵向长度为90 m(地铁隧道与上部综合管廊交角为45°、60°、75°、90°),随着相交角度的减小,为了尽量减少边界条件对于分析过程的干扰,需要将纵向长度适当加长(30°长度为148 m,15°时为300 m);横向宽度为36 m,竖向高度为43.8 m。综合管廊顶部埋深为5.7 m,地铁盾构区间隧道顶部埋深16.9 m。隧道直径D均为6.2 m,注浆层(即等代层)厚10 cm,盾构管片厚30 cm,隧道内径2.70 m。上部综合管廊底部与下部隧道顶部间距为4.8 m,约为0.77D;下部双线地铁隧道间距为5 m,约为0.8D。模型前后左右四面施加法向约束,底面施加竖直向上的约束,顶面为自由面。

图3 数值计算模型

2.3 材料的本构关系

土体在施工过程中会产生扰动,不仅会产生弹性变形,还会产生塑性变形,故使用摩尔库伦强度理论屈服准则[14]

(1)

盾构隧道的管片和等代层采用各向同性的弹性单元模拟,不考虑不同材料间的接触问题。

2.4 计算模型的物理与力学参数

根据地铁盾构隧道和城市综合管廊线路穿越的地质勘察报告,提取计算模型中的地层物理力学参数如表1所示。

表1 土层与材料的物理与力学参数

管片和等代层的参数如表2所示,由于在实际工程中,管片的环向连接和纵向环与环之间的连接对于盾构管片整体的抗拉、抗压和抗减的能力会产生影响,所以需要对盾构管片整体的横向和纵向进行适当的折减。由文献[15]可知,一般在计算盾构管片等效刚度时,横向一般取折减系数为0.6~0.7。由文献[7]可知,模型中管片在纵向上抗拉、抗减以及抗弯的刚度折减系数约为0.01,而抗压刚度的折减可以忽略不计。

表2 盾构管片参数

2.5 数值模拟方案

具体的隧道盾构过程如图4所示,盾构机沿隧道设计轴线方向推进,模型中采用空单元来实现土体的开挖模拟,推进过程中对开挖面施加支撑压力,根据开挖面的土体压力特点,施加的支撑力也成梯形分布。

开挖后吊入盾构管片,及时成环。盾尾部分开始注浆,将盾构管片与周围土体间的空隙填满。注浆时,施加适当的注浆压力,形成对洞壁四周土体的支撑效果。盾构管片和注浆部分通过改变材料参数来实现。

盾构过程以3 m为一个开挖步,需要开挖12步,共掘进36 m。

图4 盾构施工过程示意

2.6 监测点的布置与数据的提取

图5 上、下隧道相对位置示意

上下隧道在空间上的位置如图5所示。为了更好地监测下部隧道盾构开挖对于上部既有隧道的影响,在上下隧道中轴线交点O点左45 m和右45 m的范围内,对上部综合管廊的底部每间隔3 m设置1个监测点,监测底部的沉降,具体布置情况如图6所示。

图6 监测点布置示意

3 数据处理与结果分析

通过数值计算,就地铁盾构隧道盾尾注浆压力和两隧道之间夹角的改变对既有管廊隧道沉降影响进行分析。

3.1 不同交角沉降值分析

采用FLAC3D模拟时,不同的工况条件下主要的变量为隧道相交的角度以及掘进时盾尾的注浆压力。当注浆压力为0.3 MPa时,与隧道轴线交点O左右两侧监测点的沉降分布如图7所示:可以看出O点附近监测点的沉降值,随着上下隧道相交角度的增加,O点附近的沉降越来越大;但是随着监测点范围的扩大,相交角度大的工况下,上部综合管廊底部监测点的沉降值逐渐减小,相交角度小的工况下,监测点的沉降值随着监测点向两边的减少的幅度越来越小,最后逐渐形成相交角度小时在O点较远处监测点的沉降大于交角大的时情况。如图7所示,角度为90°时,O点左右9 m范围内的监测点沉降均大于角度为75°时该范围内监测点的沉降。随着监测点离O点距离的增加,在O点9 m之外的监测点,75°时的沉降反而比90°时大。

图7 监测点沉降随角度变化

为了更好地反映这一情况,结合实际的工程情况的要求,将监测点沉降大于4 mm部分作为盾构开挖对上部隧道的影响范围。通过提取监测点的位移,计算该影响范围内上部隧道的纵向长度,其结果如表3所示。

由表3可知,0.3 MPa注浆压力的情况下,当交角为15°时,上部隧道沉降大于4 mm的区段长度达到81 m,沉降最大值为6.26 mm;而当角度为90°时,沉降大于4 mm的区段长度仅为24 m,但最大沉降值为9.36 mm。由此可知,上下隧道的交角越大,对应施工时土体扰动范围就越大,上部隧道产生的大于4 mm的纵向长度就越长;上下隧道交角越小,对应扰动范围越小,上部隧道产生的大于4 mm的纵向长度就越短。

表3 不同角度下沉降最大值及影响范围

如图8所示,上下隧道相交时,随着相交角度的变化,二者的相交长度L以及相交面积A均会产生相应的改变,通过相应计算得到不同角度下L和A的值,如表4所示。

图8 上下隧道相交参数示意

表4 不同角度下L和A

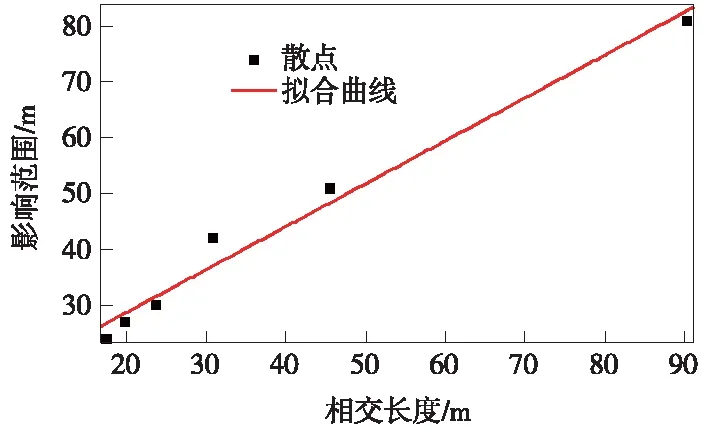

为了寻求沉降影响范围与角度以及随角度变化而产生的相交长度和相交面积的关联性,对表4中各项参数的相关性进行拟合,拟合曲线如图9、图10所示。

图9 相交长度与纵向影响范围拟合曲线

图10 相交面积与纵向影响范围拟合曲线

通过拟合

f(x)=p1x+p2(2)

在95%的置信区间得到:

p1=0.767 2(0.61,0.92)

p2=13.41(6.42,20.42)

相关系数为0.979 5,调整相关系数为0.974 4,相关性拟合良好。

通过拟合

f(x)=p1x2+p2x+p3(3)

在95%的置信区间:

p1=-0.000 37(-8.2×10-4,8.2×10-5)

p2=0.373 5(0.13,0.61)

p3=-8.91(-34.94,14.45)

相关系数为0.990 1,调整相关系数为0.983 5,相关性拟合良好。

由以上两组拟合曲线可知:下部地铁隧道施工对于上部综合管廊沉降的影响范围与二者相交的长度L线性相关,与二者相交的面积A二次相关。

3.2 不同注浆压力沉降值分析(图11)

图11 监测点沉降最大值随注浆压力变化

图11为不同的盾尾注浆压力的情况下,不同交角上部隧道监测点沉降的最大值随注浆压力的变化。在注浆压力相同的条件下,最大沉降值随着角度的增大不断增大,但增幅有逐渐趋于缓和的趋势,这与图7中的结果分析的情况基本一致。随着注浆压力的增大,上部隧道监测点沉降最大值越来越小,这一规律在交角为任意角度时都保持不变。为了体现出不同盾尾注浆压力对于沉降的影响,计算出随着注浆压力的提高,不同角度下沉降的减少值如表5所示。

表5 不同角度下注浆压力等幅增大最大沉降值变化 mm

如表5所示,相交角度相同时,随着注浆压力提高相同幅度,最大沉降值的变化越来越小。例如:当角度为15°时,注浆压力从0.1 MPa增加到0.2 MPa,最大沉降值减小了4.2 mm;注浆压力从0.2 MPa增加到0.3 MPa,最大沉降值仅减小了1.9 mm。当角度不同时,提高相同幅度的注浆压力,角度越大,最大沉降值变化越大,反之越小。例如:注浆压力从0.1 MPa增加到0.2 MPa,相交角度为90°时,最大沉降减少值为7.9 mm;相交角度为15°时,最大沉降减少值为4.2 mm。由此可见,注浆压力对于大角度相交时的沉降改善更加明显。但是随着注浆压力的不断提高,这种改善也逐渐趋于稳定。

4 结论与建议

(1)地铁隧道盾构开挖后,上部综合管廊纵向上各点沉降以轴线交点为中心,中间大两边小,呈“U”形分布。

(2)在注浆压力等其他影响条件不变的情况下,下部双线地铁隧道的开挖对上线综合管廊产生扰动,从而引起沉降。沉降最大值随着地铁隧道与综合管廊交角的增大而增大,并在地铁隧道与综合管廊轴线交点近距离处,均保持着交角越大,沉降值越大的规律;但是随着监测点离轴线交点越来越远,交角较大的工况下,沉降值迅速减小,而交角较小的工况下,沉降值减小的幅度较慢。

(3)结合现场实际工况要求,以大于4 mm沉降作为下部地铁隧道盾构开挖对上部综合管廊的影响范围。在盾尾注浆压力不变条件下,随着角度的增加,影响范围越来越小。0.3 MPa注浆压力下,15°影响范围为81 m,随着角度增加逐渐减小,当角度增大到90°时,影响范围仅有24 m。

(4)上部综合管廊较大沉降值和沉降影响范围随交角的变化产生的原因:主要是随着相交角度的减小,地铁隧道和综合管廊投影在平面上相交的长度和相交的面积不断增大,形成了越来越大的共同覆盖区域,而上部综合管廊为既有隧道,纵向长度上具有很好的完整性。故而在下部地铁隧道盾构施工产生土体扰动时,交角越大,共同覆盖区域越小,产生的沉降影响范围就越小,离交点O较近的监测点产生的沉降就越大,角度越小则反之。

(5)在角度等其他影响条件不变的情况下,一定范围内,随着注浆压力的增大,上部综合管廊产生的沉降越来越小,并且提高相同大小注浆压力,位移减小的趋势越来越不明显。

(6)将提高相同大小注浆压力在不同角度情况下进行分析,发现角度越大,位移减小的效果越明显。

(7)通过数值模拟的结果,工程实际中,建议采用注浆压力为0.3 MPa左右。而为了保证施工过程中既不产生过大位移,又能减少沉降的影响范围,交角建议采用60°~75°。