石羊河流域生态治理目标下节水灌溉技术分区

2018-09-10王军德金彦兆程玉菲

王军德 金彦兆 程玉菲

摘要:针对目前实施的石羊河流域综合治理工程提出的蔡旗断面下泄水量目标,以石羊河流域中游凉州区为研究区域,基于GIS技术,选择土壤类型、土地利用类型、坡度和高程等因子,利用生态景观分析中的生态适宜性原理确定节水灌溉技术的适宜性分区;基于最小阻力模型,以灌区渠系为源区,利用距离函数确定节水灌溉的阻力表面特征,基于自然分类法将凉州区耕地划分为高、中、低三种强度的节水灌溉区及常规灌溉区。

关键词:节水灌溉技术;生态目标;生态适宜性;最小累计阻力模型;空间布局;石羊河流域

中图分类号:5274 文献标识码:A 文献标志码:A doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2018.09.035

近年来,随着我国水利事业的快速发展,节水灌溉技术得到了快速发展。据《2015年全国水利发展统计公报》[1],到2015年底,我国工程节水灌溉面积已达3106万hm2,其中喷灌、微灌面积901.20万hm2、低压管灌面积891.20万hm2。节水灌溉技术的发展一方面有效缓解了水资源供需矛盾,增加了农业灌溉面积和农业水资源效率,为促进地区社会经济发展和生态环境的协调起到了积极作用;另一方面节水灌溉技术的发展对干旱半干旱区的绿洲内部生态特别是人工生态产生了一定程度的负面影响,大量农田路网的防护林因灌区渠系衬砌、降低渗漏而死亡,从而导致绿洲农田生态系统遭受干热风等自然灾害的影响,出现作物耗水量增大甚至死亡的现象,绿洲内部生态稳定性遭到一定程度的破坏[2-5]。如何科学地结合节水灌溉技术特点在灌区内部合理布置各项节水灌溉技术,确定节水灌溉技术布置的空间分布方式和强度,从而确保绿洲内部生态稳定、支撑农业发展,是节水灌溉技术空间布局需要考虑的重要内容,也是节水灌溉技术优化研究的热点问题之一。

近年来,专家学者对节水灌溉技术空间布局开展了大量研究,但研究方向主要集中于综合考虑地区水土资源和农作物需水特征进行节水灌溉的空间优化布局研究[6-8],忽略了区域绿洲内部生态稳定问题,对节水灌溉技术的水源支撑条件未作考虑,因此有必要探索一种在强调区域农业水源供给与生态环境良性发展条件下的节水灌溉技术空间优化方法。位于我国西北干旱内陆区的石羊河流域从2007年开始实施重点流域治理项目,核心就是推广高效节水灌溉技术,从而在流域中上游减少农业用水,实现流域治理中控制蔡旗断面有充足的水资源,从而保障流域下游农业、生态和地下水的稳定性恢复。本研究以该流域中游的凉州区为例,以构建生态目标良性恢復和农业节水优化布局为出发点,利用生态适宜性评价原理和最小累计阻力模型进行基于生态目标的节水灌溉空间分区,为进一步研究节水灌溉优化提供技术支撑。

1 研究区域

凉州区位于甘肃省河西走廊东段,地处石羊河流域中游,总土地面积4873.85km2。凉州区属温带大陆性干旱气候区,具有太阳辐射强、干旱少雨、日照充足、蒸发量大、温差大的特点。全年日照时数为2967.8h,日照百分比为67%;日均气温7月最高,为29℃,1月最低,为-14.9℃。多年平均降水量160mm,年蒸发能力2020mm。流经区内的西营河、金塔河、杂木河、黄羊河是全区的主要地表水源,多年(1993-2003年)平均地表年径流量为6.80亿m3。区内地下水年取水量为5.25亿m3,其中90%为河渠入渗量、基岩裂隙水入渗量,近l0 a来地下水年均可利用量为2.82亿m3。全区地表水、地下水可利用总量多年平均为9.62亿m3。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

研究区的数字地形资料来源于USGS/NASASRTM数据,土壤和土地利用数据分别来自于中国科学院南京土壤研究所和中国科学院西部环境数据中心。研究区的灌区、水系、河渠和节水灌溉等资料来源于凉州区水务局。

2.2 研究方法

2.2.1 节水灌溉适宜性评价原理

节水灌溉适宜性是指节水灌溉技术及其应用所依存的水源、耕地、地形等条件的适宜与否及适宜程度。这种适宜性是基于自然过程而不致引起节水灌溉技术发展受阻,按照土地适宜性评价结果构建的整体格局,是符合区域水资源条件、土壤条件和气候条件的,能够满足技术的地区适宜性要求。

基于生态目标的节水灌溉空间优化布局,其基本思路是根据干旱区流域上中下游的水力联系及水资源与生态之间的关系,节水灌溉技术的布局应设置不同的节水程度,从而减小节水灌溉对区域地下水和地表水转换关系的影响,根据高程、土壤类型、坡度、土地利用类型等生态因子,确立维护节水灌溉和生态良性发展双赢条件下的节水灌溉布局原则,利用生态适宜性原理确定节水灌溉技术的空间布局。

2.2.2 最小累计阻力模型

最小累计阻力模型是1992年由Knaapen提出的,在生态景观规划和布局研究中应用广泛,后经俞孔坚等[9-12]的修改,可用下式表示:

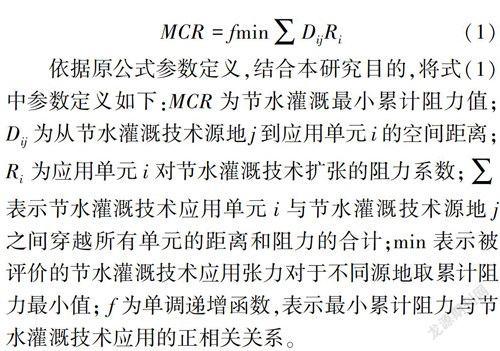

MCR=fmin∑DijRi(1)

依据原公式参数定义,结合本研究目的,将式(1)中参数定义如下MCR为节水灌溉最小累计阻力值;Dij为从节水灌溉技术源地j到应用单元i的空间距离;Ri为应用单元i对节水灌溉技术扩张的阻力系数;∑表示节水灌溉技术应用单元i与节水灌溉技术源地j之间穿越所有单元的距离和阻力的合计;min表示被评价的节水灌溉技术应用张力对于不同源地取累计阻力最小值;f为单调递增函数,表示最小累计阻力与节水灌溉技术应用的正相关关系。

最小累计阻力值反映了节水灌溉技术应用的潜在可能性及趋势,通过最小累计阻力的大小可判断应用单元与源地的连通性和相似性。

本研究将渠道作为节水灌溉的源地,主要考虑以下两方面:一是石羊河流域中游武威盆地和下游的民勤盆地地下水单元相对独立,流域中下游的水力联系主要为地表水,流域内部灌区主要采用渠道进行水量输送;二是渠道将地表水和地下水输送到田间,耗费了大量的资金技术成本,更应该采用节水灌溉技术提升水资源利用效率。因此,本研究借助最小累计阻力模型模拟基于生态目标的节水灌溉技术从渠道向周围空间扩展的过程,最小累计阻力小的地区适宜开展节水灌溉,而最小累计阻力大的地区相对而言不适宜开展节水灌溉。

3 基于生态目标的节水灌概技术空间优化

3.1 节水灌溉技术生态适宜性评价

3.1.1 评价因子分级

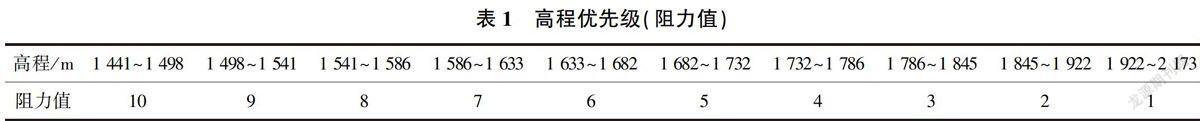

各种灌溉技术都有一定的适用范围,在选择时主要应考虑作物、地形、土壤和水源等条件[13]。畦灌、沟灌、淹灌和漫灌等地面灌溉方法适用于地形平坦、水源充足和中等渗透性土壤的区域,而喷灌适用于复杂地形、水量较少和各种渗透性土壤区域,渗灌、滴灌和微喷灌等高效节水灌溉适用于水量缺乏、地形平坦的区域,除渗灌仅适用于弱渗透性土壤外,滴灌和微喷灌适用于各种渗透性土壤。因此,本研究选择土地利用类型、坡度和土壤类型作为节水灌溉适宜性的评价因子。考虑到西北干旱区独特的水文循环特征,流域中下游的自然生态对维护人工绿洲的稳定具有举足轻重的作用,流域中下游区域应采用传统灌溉而非强化节水技术措施,从而维护天然生态,因此选择高程作为评价基于生态目标的节水灌溉技术适应性的重要因子。

3.1.2 适宜性评价原则、模型及过程

基于上述评价因子,以实现石羊河流域中游蔡旗断面下泄水量生态目标下节水灌溉优化布局为基本目标,适宜性评价的基本原则如下:①由于高海拔地区降水资源丰富,其天然生态靠降水得以维护,节水灌溉技术的发展对当地自然生态的影响程度较小,因此设定区域内高程越高,发展节水灌溉的优先级越高;②受西北干旱区风力较大的限制,喷灌技术的推广较为缓慢,在坡度因子中仅考虑地面灌溉和高效节水灌溉的方式,因此设定坡度越小,其发展节水灌溉的优先级越高;③受资料的限制(无研究区的种植结构资料),本研究仅将土地利用类型作为节水灌溉发展的评价因子,耕地、林地和草地具有较高的发展节水灌溉的优先级,这三类面积比重越大,优先级越高;④土壤渗透性较大的土壤类型具有较高的发展节水灌溉技术的优先级,同时灌区内部发展节水灌溉的优先级高于灌区外部。

根据筛选的节水灌溉技术发展影响因素,构建以高程、坡度、土地利用类型和土壤类型为因子的节水灌溉技术适宜性评价模型为

Yi=Hi(Pi+Ti+Si)(i=1,2,…,n)(2)式中:Yi为第i个评价单元的适宜性等级分值,即阻力值;Hi为第i个评价单元的高程因子优先级;Pi、Ti、Si分别为第i个评价单元的坡度、土地利用类型、土壤类型的优先级;n为评价单元的个数。

参考其他专家学者的评价过程[11,14],基于生态目标的节水灌溉适宜性评价的基本过程如下:基于节水灌溉技术评价的基本原则,对高程、坡度、土地利用类型和土壤类型因子进行分级,确定各个因子的优先级(见表1至表4);利用ArcGIS空间分析功能,根据节水灌溉技术适宜性评价模型基本结构,进行节水灌溉技术阻力表面分析,即适宜性评价分析,结果见图1。

3.2 节水灌溉技术空间格局分区

3.2.1 确立源地

节水灌溉技术源地的确立参考生态空间源地的确立方法,西北干旱内陆区农田水利建设特别是渠系建设对农业生产起着十分重要的作用,水源条件较好的地區应优先发展节水灌溉。以研究区现有的农田水利工程为主要参考因素,考虑石羊河流域关井压田工程及研究区上游均为井灌区的特点,将上游杂木灌区、黄羊灌区、金塔灌区和西营灌区内的渠系作为节水灌溉技术空间格局生态优化的源地。这些源地为灌区农田提供水资源,是灌区农业生产和粮食安全的命脉。

3.2.2 基于生态目标的节水灌溉技术空间格局分区

基于确立的源地和适宜性评价中建立的阻力表面图(图1),利用ArcGIS10.1空间分析手段,采用最小累计阻力模型(MCR),生成研究区发展节水灌溉技术最小累计阻力表面图(图2)。

以最小累计阻力表面图为基础,利用ArcGIS I0.I统计分析工具和自然分类方法确定变化拐点,结合研究区耕地分布图,利用空间分析功能生成基于生态目标的耕地节水灌溉技术分区,见图3(图中白色区域为沙漠、戈壁、居民用地、裸岩裸土、水域等非耕地区)。

4 结论

(1)传统的节水灌溉分区仅仅从作物需水量和水土资源的优化配置角度加以划分,没有考虑区域土壤、坡度和高程等因子对节水灌溉技术适应性的影响,生态适宜性评价和最小累计阻力模型等生态学方法为解决这一问题提供了一种可能。本研究选择石羊河流域中游的凉州区作为研究区域,基于上述生态学方法对该区节水灌溉技术进行分区,是对该方法的一种尝试。

(2)在考虑石羊河流域生态目标的前提下,将高程作为西北干旱区内陆河流域节水灌溉技术发展的生态目标的控制因子,这是出于减弱节水灌溉技术对流域中下游地下水和地表水循环的影响角度出发的,有利于改善中下游生态环境质量和保持中下游人工绿洲的稳定。通过中上游节水灌溉技术的发展,节约中上游的地表水,从而保障下游可获得的地表水资源量,在下游农田灌溉和生态补水过程中补充下游地下水资源,减缓地下水位漏斗扩大的趋势。

(3)基于生态适宜性评价和最小累计阻力模型将研究区域划分为4个分区:高强度节水灌溉区、中强度节水灌溉区、低强度节水灌溉区和传统灌溉区。对于不同强度区域节水灌溉方式的选择及其节水定量化指标的确定,还有待进一步分析研究。

参考文献:

[1]中华人民共和国水利部.2015年全国水利发展统计公报[M].北京:中国水利水电出版社,2016:8,

[2]张新民,沈冰,金彦兆.节水灌溉与河西绿洲可持续发展[J].中国农村水利水电,2000(12):9-11.

[3]王根绪,程国栋,徐中民.中国西北干旱区水资源利用及其生态环境问题[J].自然资源学报,1999,14(2):109-116.

[4]王根绪,程国栋,沈永平.近50年来河西走廊区域生态环境变化特征与综合防治对策[J].自然资源学报,2002,17(1):78-86.

[5]齐学斌,庞鸿宾.节水灌溉的环境效应研究现状与研究重点[J].农业工程学报,2000,16(4):37-40.

[6]康绍忠,贺正中,张学.陕西省作物需水量及分区灌溉模式[M].北京:水利电力出版社,1992;239-267.

[7]李英能,黄修桥,吴景社,等.水土资源评价与节水灌溉规划[M].北京:中国水利水电出版社,1998:86-121.

[8]吴景社,康绍忠,王景雷,等.基于主成分分析和模糊聚类方法的全国节水灌溉分区研究[J].农业工程学报,2004,20(4):64-68.

[9]俞孔坚.生物保护的景观生态安全格局[J].生态学报,1999,19(1):8-15.

[10]陈利顶,傅伯杰,徐建英,等.基于源—汇生态过程的景观格局识别方法:景观空间负荷对比指数[J].生态学报,2003,23(11):2406-2413.

[11]黎晓亚,马克明,傅伯杰,等.区域生态安全格局:设计原则与方法[J].生态学报,2004,24(5):1055-1062.

[12]张惠远,万军.GIS支持下的山地景观生态优化途径[J].水土保持研究,1999,6(4):69-75.

[13]郭元裕.农田水利学[M].北京:中国水利水电出版社,2002:56-57.

[14]赵筱青,王海波,杨树华,等.基于GIS支持下的土地资源空间格局生态优化[J].生态学报,2009,29(9):4892-4901.