隋炀帝萧后墓出土发钗材料与工艺初步研究

2018-09-07党小娟杨军昌束家平

党小娟,杨军昌,李 睿,束家平

(1. 陕西省文物保护研究院,陕西西安 710075; 2. 西北工业大学材料学院纳米能源材料研究中心,陕西西安 710072;3. 西安市钟鼓楼博物馆,陕西西安 710003; 4. 扬州市文物考古研究所,江苏扬州 225000)

0 引 言

2012年12月~2013年11月间,“扬州曹庄隋唐墓葬联合考古队”在扬州市西湖镇司徒村曹庄发掘了两座古代砖室墓[1]。随后的考古发掘与研究表明,编号M1的墓葬是隋炀帝墓,编号M2的墓葬是萧后墓。本研究检测分析与研究的12支发钗就出土于萧后墓,其原始位置与墓室东南部萧后礼冠放置在一起。

萧后墓出土的这组发钗共12支,其中在扬州曹庄的考古发掘现场提取8支,在西安实验室提取4支。由于长期埋藏地下以及土壤中有害成分的影响,12支发钗遭到严重腐蚀,或残或断,表面被土锈覆盖,均不完整,部分发钗局部发生变形,本体保存状况极差。

12支发钗按照结构特征可分为两式。

Ⅰ式:11支。形制相同,长约13cm左右,呈U形,钗首为弧形单首。仅钗首处有纹饰,钗脚为素面。主体纹饰为掐丝镶嵌莲花纹,地纹为珠子组成。

Ⅱ式:1支。编号47-10,长约30cm左右,呈U形。主体纹饰为掐丝镶嵌纹饰,地纹为珠子组成。钗脚三分之二以上部分满布纹饰,发钗长度二分之一处有一花瓣状结构连接于两只钗脚之间。

12支发钗基本信息见表1~2。

(续表1)

(续表1)

表2 十二支发钗基本尺寸、重量一览表

注: 12支发钗均有不同程度残损,长度、宽度、高度测量数据均为约略数据。-:钗头严重残损导致无法测量。

1 检 测

鉴于这组发钗保存状况极差以及发钗较高的研究价值,本研究主要采用无损、微损手段相结合的方法开展相关科学检测与分析研究,包括显微观察、X光探测、扫描电镜能谱、显微红外光谱、X射线荧光光谱、激光拉曼等方法以明确发钗的结构、材料与加工工艺,镶嵌物等装饰材料属性等。主要内容如下:

通过X光探测技术,揭示发钗的结构、纹饰特征等;通过显微观察(包括扫描电镜),获取发钗表面纹饰及其镶嵌物细部特点、工艺特征等相关信息;通过扫描电镜能谱和X射线荧光光谱,对残断部位进行全面无损的观察与分析,以获取相关发钗及其镶嵌物的材料属性信息;用显微红外光谱、激光拉曼光谱对发钗表面镶嵌物等装饰材料进行检测与分析,试图解决镶嵌物及填充物的材质、工艺等相关问题。

1.1 X光探测分析

本实验所用X光检测设备为意大利Gilardoni公司生产的X光探伤仪,其型号ART-GIL 350/6,工作电压为95~350kV,最大电流5mA。对12支发钗全部进行了X光探查,目的在于获取其结构特征、保存状况等相关信息。编号FC-2发钗的X光图像见图1,编号47-10发钗的X光图像见图2。

图1 FC-2号发钗的X光图Fig.1 X-ray photograph of FC-2 hairpin

图2 47-10号发钗X光图Fig.2 X-ray photograph of 47-10 hairpin

1.2 光学显微镜观察

1.2.1昊视KH-7700型光学高清显微镜观察 研究发现十二支发钗共分两个类型:

Ⅰ式:十一支,呈U形,钗首两面满布纹饰,两只钗脚素面。钗首与钗脚连接处、钗脚侧面在显微镜下可见接缝痕迹。

Ⅱ式:一支,呈U形,形制略区别于Ⅰ式(图3~7)。

图3 47-2号发钗掐丝工艺及纹饰Fig.3 Filigree and emblazonry of 47-2 hairpin

图4 47-4号发钗镶嵌工艺Fig.4 Inlay of 47-4 hairpin

图5 47-10号发钗掐丝、珠化工艺Fig.5 Filigree and granulation of 47-10 hairpin

图6 47-4号发钗钗首与钗脚接缝(局部)Fig.6 The joint of head and foot of 47-4 hairpin (part)

图7 47-10号发钗局部Fig.7 Part of hairpin 47-10

1.2.2金相光学显微分析 鉴于这组发钗的珍贵性,本研究仅选取(47-6,47-10)两支钗的自然残断本体作为包埋处理,进行本体金相显微分析。结果见图8~13。

仪器型号:ZEISS SKOP A1型光学显微镜。观察方式:明场。放大倍数:100倍、50倍。采集相机:Axion can MRC5。孔径光阑:0.6。浸蚀剂:HCl-FeCl3-C2H5OH,浸蚀时间:3s。

1.3 扫描电镜能谱分析

扫描电镜型号:ZEISS EVO 25,能谱仪型号:OXFORD X-MAX 20。

图9 47-6号发钗钗脚横截面金相组织(浸蚀后)Fig.9 Metallographic structure of 47-6 hairpin foot cross-section (after corrosion)

图10 47-6号发钗钗脚横截面接缝(局部)Fig.10 Joint of 47-6 hairpin foot (part)

图11 47-6号发钗钗脚横截面(浸蚀后)Fig.11 Cross-section of 47-6 hairpin foot (after corrosion)

图12 47-10号发钗钗脚横截面(局部)Fig.12 Gilding layer of 47-10 hairpin foot cross-section

图13 47-10号发钗钗脚接缝处(局部)Fig.13 Joint of 47-10 hairpin foot (part)

电镜照片可见47-10发钗表面鎏金层,能谱分析数据显示发钗基体主元素为铜,铜含量54.7%(图14),同时含有少量金及硫元素。说明发钗基体为纯铜,外表面存在鎏金层(图15),放大47-6钗脚结合缝隙处的鎏金层,可见鎏金处理时鎏金进入接缝的痕迹(图16),能谱分析发现此处汞元素含量4.4%。电镜形貌测出发钗的基体厚度约为1mm,鎏金层厚度约1~2μm。测萧后发钗47-10珠子为鎏金铜珠(图17)(珠子内芯铜含量58.0%,其余为C、O元素等)。珠子表面含金79.1%,银2.3%,其余为C、O元素等(图18)。珠子的平均直径约在200~500μm(图19)。测47-10发钗掐丝工艺所用的丝为鎏金铜丝(图20),铜丝横截面内部含大量铜元素(金属丝内芯铜含量26.4%,其余为C、O等),表面层检测到金元素。对47-2、47-8、47-10号三支发钗的鎏金铜丝测量,宽度约在200~800μm(图21)。

镶嵌物下层物质分析:以47-10号发钗为例,发钗一处镶嵌物脱落,扫描电镜元素分析脱落镶嵌物下层含大量金元素(图22),金含量为86.7%,其余为少量的Ag、Cu元素。

图14 47-10号发钗基体断面Fig.14 Section of 47-10 hairpin marix

图15 47-8号发钗表面鎏金层Fig.15 Gilding layer of 47-8 hairpin

图16 47-6发钗钗脚接缝处鎏金层Fig.16 Gilding layer of 47-6 hairpin foot joint

图17 47-10号发钗残片珠子横截面Fig.17 Cross-section of piece of 47-10 hairpin bead

图18 47-2号发钗珠子鎏金层Fig.18 Gilding layer of 47-2 hairpin beads

图19 47-10号发钗残片珠子尺寸显微照片Fig.19 Micrograph of piece of 47-10 hairpin beads

图20 47-10号发钗上掐丝Fig.20 Filigree of 47-10 hairpin

图21 47-2号发钗掐丝宽度Fig.21 Width of filigree of 47-2 hairpin

图22 47-10号发钗镶嵌物脱落后表层Fig.22 Fall-off surface of inlay of 47-10 hairpin

1.4 显微红外分析

仪器型号:Nicolet iN10 FI-IR Microscope美国Thermo Fisher公司。

样品处理:取少许样品置于BaF2窗片上,红外测试(iN10,MCT/A检测器,透射,BaF2片为背景)。

12支钗中有5支发现纤维物质,这5支分别为FC-1、FC-3、47-6、47-7、47-10号发钗。5支钗首与钗脚连接处空心内部发现纤维物质,纤维保存状况良好。研究以FC-3为例(图23~24)。

图23 FC-3号发钗纤维位置Fig.23 Position of fiber on FC-3

图24 FC-3号发钗纤维显微照片Fig.24 Micrograph of fiber of FC-3 hairpin

纤维取自FC-3号残损处暴露,红外光谱分析谱图,见图25。

图25 FC-3发钗内填充纤维红外光谱图Fig.25 Cotton fibre infrared spectrogram

1.5 X射线荧光光谱、激光拉曼检测仪分析

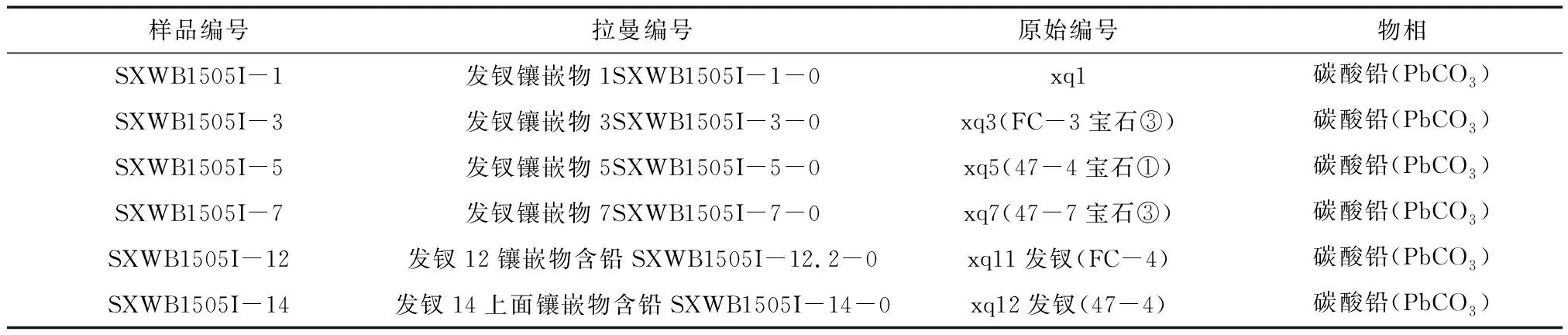

采用能量色散型X射线荧光光谱分析(pXRF)、SSR-100 简·智便携式激光拉曼检测仪两种仪器对萧后发钗的镶嵌物进行分析,结果见图26和表3~4。

表3 玻璃器pXRF化学成分定量分析结果

n.d.表示此种组分含量低于本方法检出限,而无法检测到。

表4 拉曼光谱测试结果

图26 发钗镶嵌物拉曼光谱图Fig.26 Raman spectrogram of the hairpin inlay

2 结果和讨论

2.1 X光探测

Ⅰ式发钗在钗首与钗脚之间可见明显接缝,Ⅱ式发钗的连接点略区别于Ⅰ式发钗,位于整个钗二分之一处的花瓣处。Ⅰ式、Ⅱ式发钗结合处均是通过两根木签状的物质进行连接,外面有纤维物质缠绕。X光结果说明Ⅰ式、Ⅱ式发钗钗首与钗脚均非一次成型,应为分开制作,并且整个钗体均呈中空状。

2.2 显微观察

2.2.1超景深显微镜观察 Ⅰ式:十一支,呈U形,钗首两面满布纹饰,两只钗脚素面。钗首主体纹饰为莲花纹。主体为一朵莲花:花瓣由左、中、右三组组成。中心花瓣为五瓣,水滴型主花瓣两侧各对称一水滴型小花瓣。莲花纹花瓣边框均采用掐丝工艺[2],掐丝边框内镶嵌玻璃,钗首与钗脚结合处,钗脚表面在显微镜下可见接缝,显然是分开制作后连接而成。

Ⅱ式:一支,呈U形,主体纹饰为掐丝镶嵌玻璃形成。发钗二分之一处有一花瓣状结构连接于两只钗脚之间,花瓣处至钗首满布纹饰。

2.2.2金相显微组织观察 金相显微观察(图8~11)发现47-6发钗大部分金属基体已经腐蚀,表面可见一圈残留金层。残存的基体组织为纯铜的α等轴晶和孪晶组织,部分孪晶带有细小台阶,晶内未见明显滑移带存在;晶间存在硫化物夹杂,并且硫化物存在基本同向拉伸现象,拉伸方向与钗体表面平行。47-10发钗的组织(图12)显示基体完全矿化,仅存钗体表面鎏金层以及钗脚接缝处渗入的鎏金层痕迹(图13)。

47-6发钗金相组织的等轴晶、孪晶组织以及硫化物夹杂的拉伸方向均说明发钗的基体材质为纯铜,通过热锻工艺锻打为铜箔,之后铜箔围合形成整个钗体。47-10发钗金相组织完全矿化仅存鎏金层说明发钗目前的基体保存状况极差。

2.3 扫描电镜能谱

能谱分析数据显示发钗基体主元素为铜,同时含有少量Au、Hg及S元素。说明发钗基体为纯铜,外表面存在鎏金层,47-10钗脚结合缝隙处的鎏金层,可见鎏金处理时金汞齐进入接缝的痕迹。这也正是发钗使用鎏金工艺的一个重要依据。

同时对发钗多处镶嵌物(脱落)下层进行元素分析,结果显示存在有Au元素,因未检测出Hg元素,推测此处金层可能为贴金工艺,而非鎏金形成。目的是光线透过玻璃反射出底层金箔熠熠生辉、光华璀璨的装饰效果。

2.4 显微红外光谱

FC-3发钗钗脚与钗首连接处纤维经显微红外光谱分析,其结果3350、1160、1110、1060和1030cm-1等吸收谱带完全与棉花的光谱图一致,说明FC-3发钗中的充填纤维物质是棉花[3,4]。

2.5 X射线荧光光谱、激光拉曼检测仪分析

能量色散型X射线荧光光谱分析结果显示萧后发钗镶嵌物的主要组成为SiO2、PbO、CuO等物质,激光拉曼分析结果中可见大量的PbCO3,由此综合断定萧后发钗钗首及钗体镶嵌物为含铅玻璃。

2.6 鎏金铜珠的发现

根据以往学者研究,目前已发表唐代出土文物金属珠子材质均为金珠(主要为Au及微量Ag)[5],对残损的47-10发钗钗首区域珠子进行了包埋镶样,电镜能谱检测珠子内部主元素为Cu,表面层检测到Au、Hg元素,这说明萧后发钗的珠子为鎏金铜珠。同时测量该样品7颗珠子,直径分别为196.5、235.4、246.7、253.7、284.7、376.8、404.7μm。对47-2号发钗表面珠子未包埋直接测量,直径分别为510.4、473.2、483.8μm。由此推测,萧后发钗珠子的平均直径约在200~500μm之间。JOCHEM[6]在《The Ancient Craft of Granulation》一书中研究总结了珠化工艺材质有金合金(含少量银、铜)、银合金、银镀金、铜珠等几大类。但铜珠稀少,最早出现在15世纪。中西方文物珠化工艺实物珠子材料均为纯金、纯银、纯铜。在珠化工艺珠子尺寸大小方面,考古出土实物结论:早在公元前30世纪,金珠的起源时期,其直径约为1.11mm;迈锡尼文明时期(公元前20世纪)金珠直径约为0.5mm;公元前7世纪,伊特鲁里亚人把金珠工艺发展至最辉煌的时期,金珠直径约0.14mm[7]。目前本研究的萧后发钗所用珠子(主体元素Cu,表面层可见Au、Hg)为鎏金铜珠,这种鎏金铜珠为我国隋末唐初考古实物首次发现。这一发现说明隋唐时期的鎏金铜珠工艺,在继承以往金珠工艺的基础上有所创新和发展。萧后发钗鎏金铜珠也是隋末唐初时期珠化工艺达到一个新的发展高度的实证。

3 结 论

萧后墓出土发钗,其材料属性和工艺特征为考古学、技术史等研究提供科学依据,其工艺、形制有着较高的学术研究价值。经过分析研究目前可以得出以下结论:

结构上,萧后十二支发钗呈U形,分两式,钗首和钗脚可以拆卸,均为空心钗。钗的这一中空结构在目前隋唐发钗中也是首次发现。Ⅰ、Ⅱ式发钗钗脚与钗首通过木签连接,木签包裹有棉花将其固定紧实。发钗中充填物棉花的发现在我国南方地区隋唐时期文物为首次。

材质上,发钗基体为纯铜,表面鎏金。发钗钗体镶嵌物为高铅玻璃。地纹的珠子为鎏金铜珠。

制作工艺上,发钗基体材料为热锻成型的铜箔,表面鎏金。Ⅰ式钗首应是铜箔片分别制成钗首的一个面,而后再将两面扣合成完整钗首。钗脚采用铜箔卷成空心锥状。钗体纹饰装饰为掐丝镶嵌玻璃工艺,所镶嵌的玻璃底下衬有金层。其中掐丝工艺中的细丝为鎏金铜丝。Ⅱ式发钗的制作工艺类似,区别在于整个钗体是空管状结构的围合,形成钗首与钗脚,在中间花瓣连接处同样采用木签(木签外裹有棉花)插销的结构。

隋炀帝萧后墓出土这组发钗(十二支),是目前考古出土隋唐时期墓主身份确定为皇后级别的一组发钗。目前仅见典籍记载关于唐代冠服制度中钗的信息,考古实物资料较为缺乏。因而,萧后发钗的出土是我国隋唐时期发钗文化发展序列、皇后用钗制度研究的重要史料补充。揭示其形制、数量、纹饰以及制作工艺,对隋唐发钗制度形成及确立具有较高的历史文化研究价值。

致谢: 陕西省文物保护研究院纪娟、相建凯、董少华等在扫描电镜能谱、X光探测、显微红外光谱分析方面给予帮助,上海光机所古玻璃研究中心对镶嵌玻璃分析给予帮助,在此一并表示衷心感谢!