塔里木盆地绿洲与沙质荒漠演化遥感研究

2018-08-29吕俊娥

吕俊娥

(1.中国煤炭地质总局航测遥感局,陕西 西安 710199)

干旱区绿洲化与荒漠化研究已成为气候变化、土地退化、生态环境保护与区域可持续发展等研究的热点。绿洲化与荒漠化在地理空间上主要表现为动态的面状分布,它既具有空间分布特征,又具有时间尺度上数和量的变化[1,2]。当前对新疆塔里木河流域、和田河流域及塔克拉玛干沙漠南缘地区的绿洲化或荒漠化研究较多,而对紧邻塔克拉玛干沙漠西南缘的叶城地区研究较少。叶城地区地处塔里木盆地西南部叶儿羌河流域,东靠塔克拉玛干沙漠,南以喀喇昆仑山为屏障,北与天山南麓余脉相邻,集沙漠、山地及河谷灌溉区为一体的生态景观,是研究绿洲化与荒漠化的典型地区。人类通过改善灌溉系统、熟化土壤、栽培作物、营造林木,使绿洲扩大。同时为了满足人口增长及经济发展的需求,人们不合理利用自然资源,大面积的开垦荒地、过渡砍伐及超载放牧都严重危害了干旱区生态稳定,导致绿洲生态系统失调,荒漠化严重[3]。绿洲化与荒漠化的矛盾给叶城地区可持续发展造成严重的危害。

本文采用多时相遥感卫星遥感影像,以绿洲化与沙质荒漠化过程为研究对象,进行绿洲化与沙质荒漠化这一矛盾体之间动态演化和特征研究,提出其空间分布与发展变化过程的量化结果。定量分析评价叶城地区沙质荒漠化状况及绿洲演变趋势,为今后沙质荒漠化的控制、改造工作提供理论依据。

1 研究区概况

研究区地处 76°30′00″~78°00′00″E、37°25′00″~38°00′00″N 之间,属塔里木盆地西缘,地势上西南高、东北低。行政区划大部分属叶城县管辖。为典型的中温带干旱大陆性气候,年降雨量仅几十毫米,河流主要靠高山雪水补给。受东部塔克拉玛干沙漠威胁,为典型的干旱区生态环境退化区;主要河流为叶儿羌河,叶儿羌河流域为我国第四大灌溉区,绿洲化明显,生产生活用水与生态用水间的矛盾突出。研究区干旱少雨及气温变化剧烈,生态系统极不稳定,具有很强的敏感性与脆弱性。研究该地区的沙质荒漠化程度及发展趋势,对于该地区的沙质荒漠化控制,经济、社会的可持续发展以及土地利用开发等方面都至关重要。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

为了充分反映研究区绿洲化与沙质荒漠化土地的动态变化特征和演变趋势,采用1975年MSS、2000年TM、2007年TM以及2014年Landsat8卫星遥感数据为数据源。由于数据的空间、波谱分辨率不同,对四期遥感卫星影像进行辐射校正和几何精校正的预处理,经过遥感影像纠正和投影转换,形成空间信息基础一致的4期遥感影像数据。在ArcGIS10工作平台下,采用人机交互式解译法,对四期卫星遥感影像的绿洲和沙质荒漠化专题因子进行遥感解译。

2.2 研究方法

1)在ArcGIS10工作平台下,以4期绿洲与沙质荒漠化遥感解译为基础,分析近40 a随着经济社会的发展,绿洲与沙质荒漠化在时间上的变化特征。

2)为定量分析绿洲和沙质荒漠化的总体变化趋势,将某个时间段内减少的区域称为退缩区,扩大区域称为扩张区;对比分析退缩区和扩张区的空间格局和数量特征,定量分析研究区“绿洲化”和“沙质荒漠化”时空变化规律[4,5]。在现状研究基础上,利用ArcGIS 10叠加分析,提取绿洲化土地与沙质荒漠化土地退缩与扩张区面积,编制1975~2000年、2000~2007年及2007~2014年动态变化图,分析动态变化的时空分布特征。

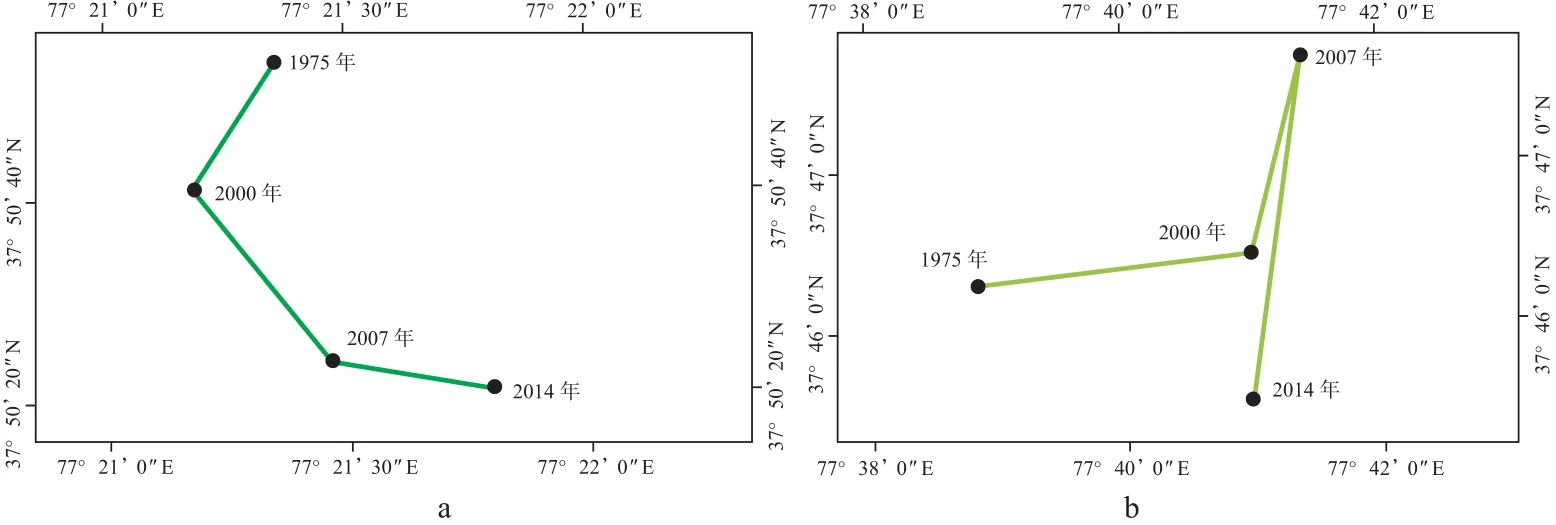

3)在时间变化与空间变化特征研究基础上,利用重心迁移模型对绿洲化与沙质荒漠化的重心迁移方向及距离进行计算研究。重心迁移模型能够具体反映其空间演变过程。重心坐标一般以经纬度表示,第t年绿洲或荒漠类型的重心坐标(经纬度)可表示为[6]:

式中,X、Y分别为绿洲化或荒漠化分布重心的经、纬度坐标;Ci为绿洲或荒漠第i个斑块的面积;Xi、Yi分别为绿洲或者荒漠第i个斑块分布重心的经、纬度坐标;n为绿洲或荒漠斑块数。

3 结果与分析

3.1 绿洲化与沙质荒漠化现状分布

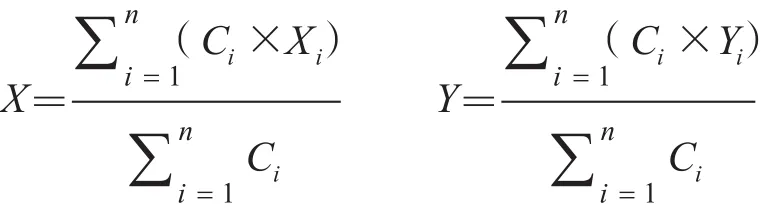

对研究区1975~2014年绿洲与沙质荒漠化进行遥感解译,绿洲与沙质荒漠化近40 a分布情况如图1所示。

图1 研究区1975~2014年绿洲与沙质荒漠化分布现状图

1975年绿洲面积977.76 km2;2000年绿洲面积1 019.20 km2;2007年绿洲面积1 086.72 km2;2014年绿洲面积1 170.85 km2。绿洲面积从1975~2014年增大了193.09 km2,增加19.75%。近40 a间绿洲面积持续增大,呈现绿洲化现象。绿洲主要以人工绿洲为主,以叶城绿洲及柯克亚绿洲为代表,天然绿洲分布面积较小。人工绿洲面积的增大,不仅破坏了天然植被,而且消耗着大量的水资源。

1975年沙质荒漠化土地面积444.12 km2;2000年沙质荒漠化土地面积381.37 km2;2007年沙质荒漠化土地面积325.85 km2;2014年沙质荒漠化土地面积463.69 km2。1975~2000年沙质荒漠化土地面积减少了62.75 km2,减少14.13%;2000~2014年沙质荒漠化土地增大82.32 km2,增大21.56%。1975~2014年沙质荒漠化出现了先减小后增大两个阶段,沙质荒漠化过程滞后于绿洲化过程。

在1975~2014年间,叶城县随着经济社会的发展和生产力水平的提高,人口增长,出现了大规模的开荒种田,开荒力度的加大导致了绿洲面积连续增加,同时带来了土地空间格局的转变和生态环境的响应[7]。研究区沙质荒漠化土地面积的增加和减少与水资源的利用直接相关,叶儿羌河流域绿洲中的水主要来源于降水和周围高山冰雪融水,人类改造化沙质荒漠化土地为耕地,使得沙质荒漠化土地面积减少;绿洲扩大必然对水的需求量加大,加之人类对水资源及土地资源的不合理开发与利用,导致沙质荒漠化土地面积的增加以及沙质荒漠化程度的加深[8,9]。

3.2 绿洲化、沙质荒漠化退缩与扩张

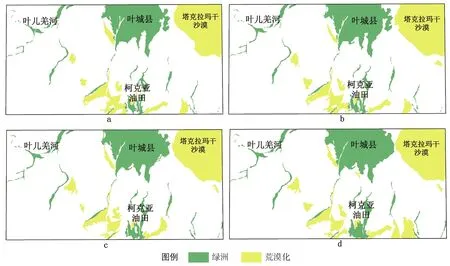

对研究区1975~2014年绿洲与沙质荒漠化分布进行叠加分析,1975~2014年绿洲与沙质荒漠化变化如图2所示。

图2 1975~2014年研究区绿洲与沙质荒漠化变化图

1975~2014年近40 a间,绿洲扩张面积218.41 km2,退缩区面积25.46 km2,绿洲呈现明显的扩张趋势,主要集中在叶城县周边及柯克亚油田附近。随着经济发展人类活动增强,大面积垦荒种田,绿洲面积持续扩张。沙质荒漠化土地扩张面积266.63 km2,退缩面209.61 km2,扩张与退缩面积总体相当。沙质荒漠化土地扩张区主要在塔克拉玛干沙漠边缘及西南部山前堆积区,退缩区为绿洲边缘地区。

在1975~2007年绿洲变化不大,基本稳定,沙质荒漠化过程相对稳定且有下降趋势。但是2007~2014年绿洲面积增长加快,随着绿洲的增大,荒漠化的过程也加快。绿洲动态变化速率大于沙质荒漠化速率动态变化速率,两者呈明显的正相关关系。绿洲化过程主要为人类活动影响过程,而沙质荒漠化过程为生态系统变化的自然过程,沙质荒漠化滞后于绿洲化过程。在1975~2014年绿洲面积虽在增加但沙质荒漠化土地面积在减小,但是随后7 a绿洲继续增加时,沙质荒漠化土地面积急剧增加。表明2007年该地区绿洲面积达到生态系统承载力,如果继续增大,生态环境的恶化程度将会加深。这对当地土地资源开发及生态系统保护具有重要的意义。

3.3 绿洲化与沙质荒漠化重心迁移

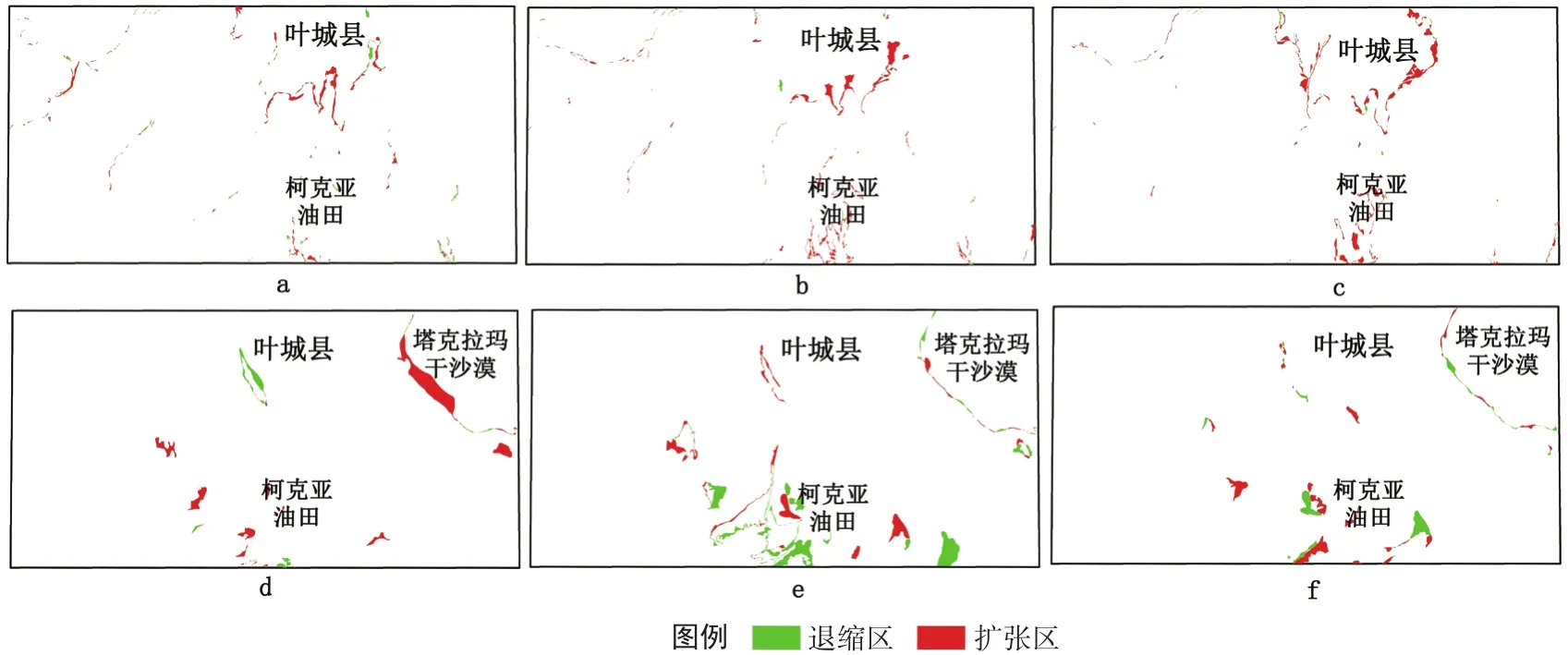

利用重心迁移模型对研究区绿洲与沙质荒漠的重心迁移方向和距离进行了研究(见图3)。

图3 1975~2014年研究区重心迁移图

1975~2000年绿洲重心向南迁移了0.003 5°,向西迁移了0.002 8°,整体向西南迁移了0.459 4 km。2000~2007年绿洲重心向南迁移了0.004 8°,向东迁移了0.004 7°,整体向东南迁移了0.673 6 km。2007~2014年绿洲重心向南迁移了0.000 8°,向东迁移了0.005 5°,整体向东南迁移了0.499 1 km。

1975~2000年沙质荒漠化重心向北迁移了0.002 7°,向东迁移了0.035 7°,整体向东北迁移了3.164 1km。2000~2007年沙质荒漠化重心向北迁移了0.020 3°,向东迁移了0.007 2°,整体向东南迁移了2.340 5 km。2007~2014年沙质荒漠化向南迁移了0.035 5°,向西迁移了0.007 4°,整体向西南迁移了3.994 6 km。

近40 a间绿洲整体重心向东南方向迁移,共迁移了1.632 1 km;沙质荒漠化重心向北东方向迁移,共迁移了9.499 3 km。绿洲的迁移方向主要是叶城县及柯克亚油田附近,随着经济发展人口数量增多,研究时段内绿洲的面积不断扩大,县城周边及油田附近很多原先基本没有植被覆盖的地方已变成人工绿洲。沙质荒漠化主要向东南部迁移,在绿洲扩张的同时使得沙质荒漠有后退的趋势,且迁移距离相对较远。另一方面,风动力条件将塔克拉玛干沙漠细粒物质带到西南部,遇到高山减弱而沉积,使沙质荒漠化增大。

3.4 影响因素及防治

研究区特殊的地理位置,沙质荒漠化类型具有塔里木盆地典型的两种沙化类型,即塔克拉玛干沙漠下风向特征和天山南麓山前平原与叶儿羌河流域冲积平原沙化特征。从宏观的角度来看,这种演变趋势受到了两个主要变量的控制,即自然因素和人为因素。

1)自然因素。叶城地区位于昆仑山北麓,塔里木盆地西南缘,地势南高北低,依山临漠。特殊的地理位置,使东北部塔克拉玛干沙漠受到西北风作用将细粒物质带到西南部的山前地区沉积,风动力条件是沙质荒漠化的重要因素,即为塔里木盆地塔克拉玛干沙漠下风向沙化特征。加之气候条件极其干旱少雨,由于日照强烈、缺水、植被分散且稀疏,使地表覆盖率低,沙物质来源丰富,被废弃的灌溉系统和不毛之地易被大风侵蚀,这些都成为近年来叶城地区生态恶化的自然原因[10],带来了一系列的生态问题。

2)人为因素。依据2000年第5次人口普查时叶城县常住人口370 229人;2010年第6次人口普查时人口454 328人。人口数量逐年增加,导致对水资源和荒地的大量开发,加剧了叶城地区的生态退化。要遏制农牧交错带土地退化的严峻态势,必须加强管理,控制人口,改革土地利用制度,调整土地利用结构,重视环境恢复[11]。

叶城地区地处天山南麓山前平原与叶儿羌河流域冲积平原区为典型的塔里木盆地平原沙化特征。由于人口增长,水量不足,河水流程缩短或河流改道及人类迁徙等原因,造成原住地荒芜。徐海量等[14]对塔里木河下游的研究发现,地下水位和土壤含水量是影响沙漠化过程的两个重要限制因子。从短期看,弃耕比开荒更易导致沙质荒漠化,从长期看,开荒是绿洲面积增大、沙质荒漠化加剧的,重要因素。

4 结 语

区内生态环境极其脆弱,沙质荒漠化严重,加之人口的迅速增长,对水土资源的开发规模和速度加快,绿洲化和荒漠化的冲突加剧,生态环境不断恶化,严重制约着叶城县经济和社会的发展。

1)通过对绿洲化与沙质荒漠化面积分析,绿洲面积从977.76 km2增加到1 170.85 km2;荒漠面积从444.12 km2减少到325.85 km2;到2014年再增大到463.69 km2,绿洲面积呈现扩张趋势,荒漠呈现先退缩后扩张的趋势。沙质荒漠化较绿洲扩张具有生态滞后效应。

2)通过扩张区和退缩区分析,近40 a间,绿洲退缩区面积25.46 km2,扩张区面积218.41 km2。沙质荒漠化退缩区面积209.61 km2,扩张区面积266.63 km2。沙质荒漠化基本稳定有较小的扩张,表明近40 a塔克拉玛干沙漠边缘相对稳定。

3)近40 a间,绿洲的重心向东南方向迁移,虽然绿洲扩张区的面积较大,但重心迁移距离不大,仅为1.632 1 km,其主要原因为扩张区相对集中在叶城绿洲的周围区域。同时,沙质荒漠化先向东北再向西南迁移,迁移距离共为9.499 3 km,相对于绿洲,其迁移距离较远。

研究结果表明,研究区绿洲呈现增加态势,而沙质荒漠化稍有增大,基本稳定,说明随着当地经济的快速发展,人们不断调整农业经济结构,扩大了种植面积,同时营造较大面积的防风林,使得绿洲面积不断扩张。大面积防风林的种植使塔克拉玛干沙漠向叶城县城侵蚀的速度放慢,沙漠边缘基本稳定。因此研究该区域绿洲化与沙质荒漠化过程的发展对叶城县城的发展及生态环境的可持续发展至关重要。