任务分析法在物理主题活动课教学中的应用

——以改进平行板电容器演示实验为例

2018-08-24邓铁桥

邓铁桥

(中南大学第一附属中学,湖南 长沙 410083)

任务分析法是通过对主题活动内容和活动对象分析,确立活动目标,并对主题活动结果分类,再根据所得结果,确定活动顺序、使能目标和学生活动起点的方法.[1]任务分析法有程序化、逻辑性和启发性强的特点,使主题活动积极有序地进行,使疑难问题迎刃而解,学生易接受、乐参与,是动手动脑学物理的有效途径. 物理主题活动是综合实践活动的重要组成部分,内涵丰富,但鉴于千校一面的教学模式,教学效果并不理想.文章通过主题活动课——改进平行板电容器演示实验,探寻任务分析法在物理主题活动课(以下简称:活动)教学中的应用方法,[2]以期利用主题活动的方式,提高学生的实验能力和自主创新的能力.

1 活动对象和活动方法

1.1 活动对象

高中二年级(1)班(35人).

1.2 活动方法

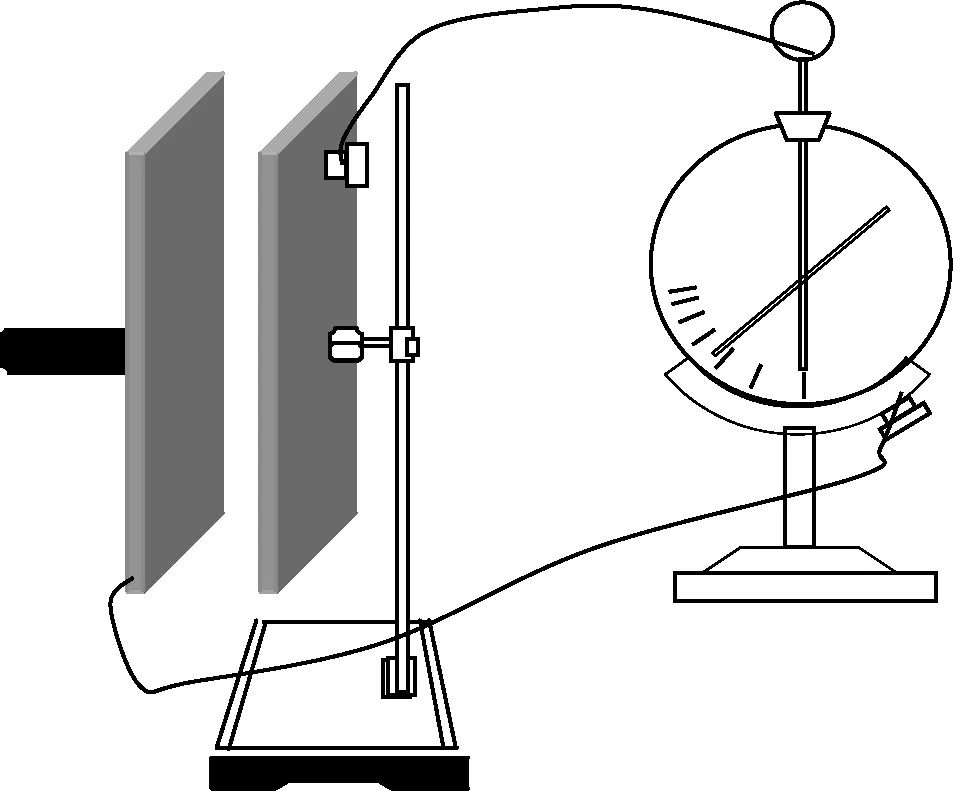

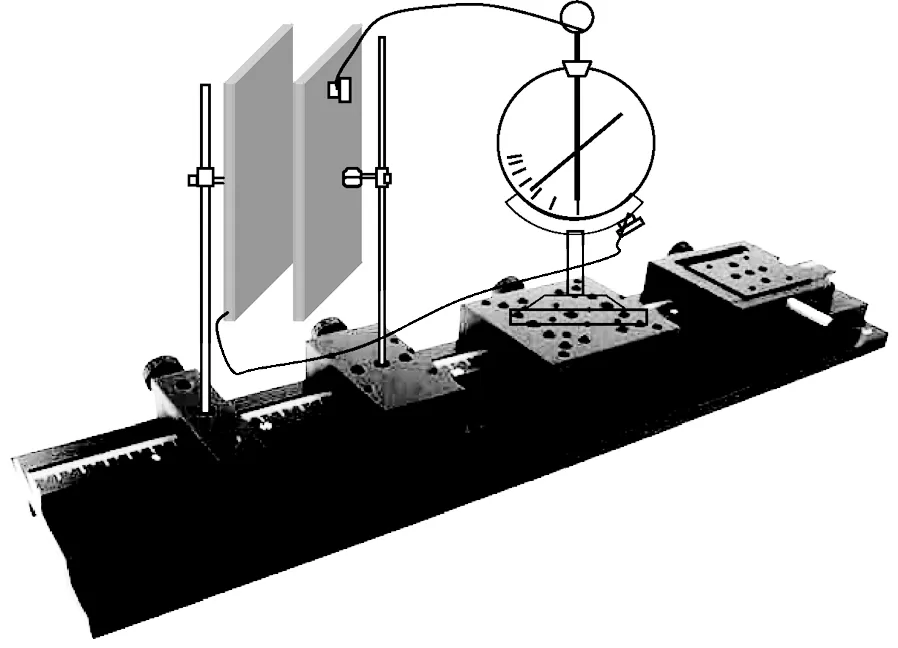

图1 平行板电容器实验装置

采用人教版普通高中课程标准实验教科书物理选修3-1(第30页)实验:“研究影响平行板电容器电容大小的因素”,原实验装置如图1所示,用静电计监测已经充电的平行板电容器极板间电势差的变化,判断电容器的电容与相关因素间的变化关系.静电演示实验很难收到预期效果,实验时静电计指针摆动幅度很小,中、后排学生观察不到现象,尝试用活动的方式由学生对实验加以改进.

活动主要考察学生对带电方法的分析与改进;对实验装置的分析与改进.通过学生分析摩擦起电与感应起电的实例,了解影响物体带电荷量多少的因素;通过学生观察静电计指针摆动幅度的变化,分析引起电势差变化的原因.通过学生动手实验,了解学生实际应用控制变量法的情况,发现实验装置的操作不便之处,最终逐一解决实验中发现的问题.

2 活动任务分析

2.1 活动动机激发的任务分析

活动内容属于静电场学习的难点,要对此实验进行改进就更具挑战性.学生参加这种主题活动难免有畏难情绪,活动中教师要鼓励学生,让学生增强学习的信心,同时创设新的问题情景,如为什么用感应起电机给电容器带电实验效果也不明显?除了平行板电容器以外还有莱顿瓶,引出实验装置中还存在多个等效电容的问题,由此激发学生的好奇心.

2.2 活动目标任务分析

活动目标是活动过程必须达到的终点,同时也是教学过程的依据.活动方式的选择,活动进程的安排等方面都要以活动目标为依据展开.活动的教学目标可以分为4个层面.

物理观念:[3]建立等效电容的概念,知道电容器的并联,深入理解摩擦起电和感应起电的本质,能根据控制变量法的经验发现实验装置的不足之处.

科学思维:培养学生的抽象思维、形象思维、类比联想等能力.

科学探究:探索用于起电的材料和操作方法,对实验装置作科学改进.

科学态度与责任:通过对实验的改进,培养创新精神和研究能力,体会物理知识的和谐美、实验装置的动态美.通过主题活动课建立辨证唯物主义观点.

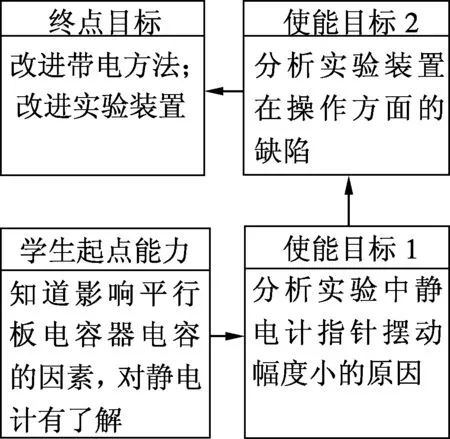

由于培养科学态度与责任贯穿活动过程的始终,因此对活动目标进行分解时,只对前3项目标分层设定为2个使能目标.主题活动子目标任务分析见图2.

图2 活动子目标任务分析

分析实验中静电计指针摆动幅度小的原因.这个使能目标要进一步拆分成2个小目标:用摩擦过的玻璃棒或橡胶棒使电容器极板带电荷量少;用感应起电机使电容器极板带电时在操作过程中极板上电荷量变化小.前1个小目标的内容在初中阶段已经掌握,且在本学段已认识到带电量与表面积的关系,目标容易实现.而用感应起电机使电容器极板带电时,涉及等效电容的概念和电容器的并联,在活动中需要适当讲授.

分析实验装置在操作方面的缺陷.这个使能目标可以分为3个小目标:原来实验装置改变极板间距离时,靠徒手操作极板上的绝缘手柄,很难控制极板正对面积不变;同理,改变极板正对面积时,很难控制极板间距离不变;在插入介质时,很难控制极板间距离和极板正对面积都不变.而控制变量法是学生已经掌握的基本方法,学生只要在实验操作时多加练习即可.

2.3 活动内容任务分析

活动内容包括2个部分: 分析实验中静电计指针摆动幅度小的原因及实验装置在操作方面存在的缺陷;改进实验装置和实验方法.其中静电计指针摆动幅度小的原因涉及:电势差、电荷量及其变化、带电体的材料、起电方法、等效电容及电容器的并联.分析实验装置在操作方面的缺陷,包括控制变量法在实验操作中的运用,改进实验则需要创新发明.

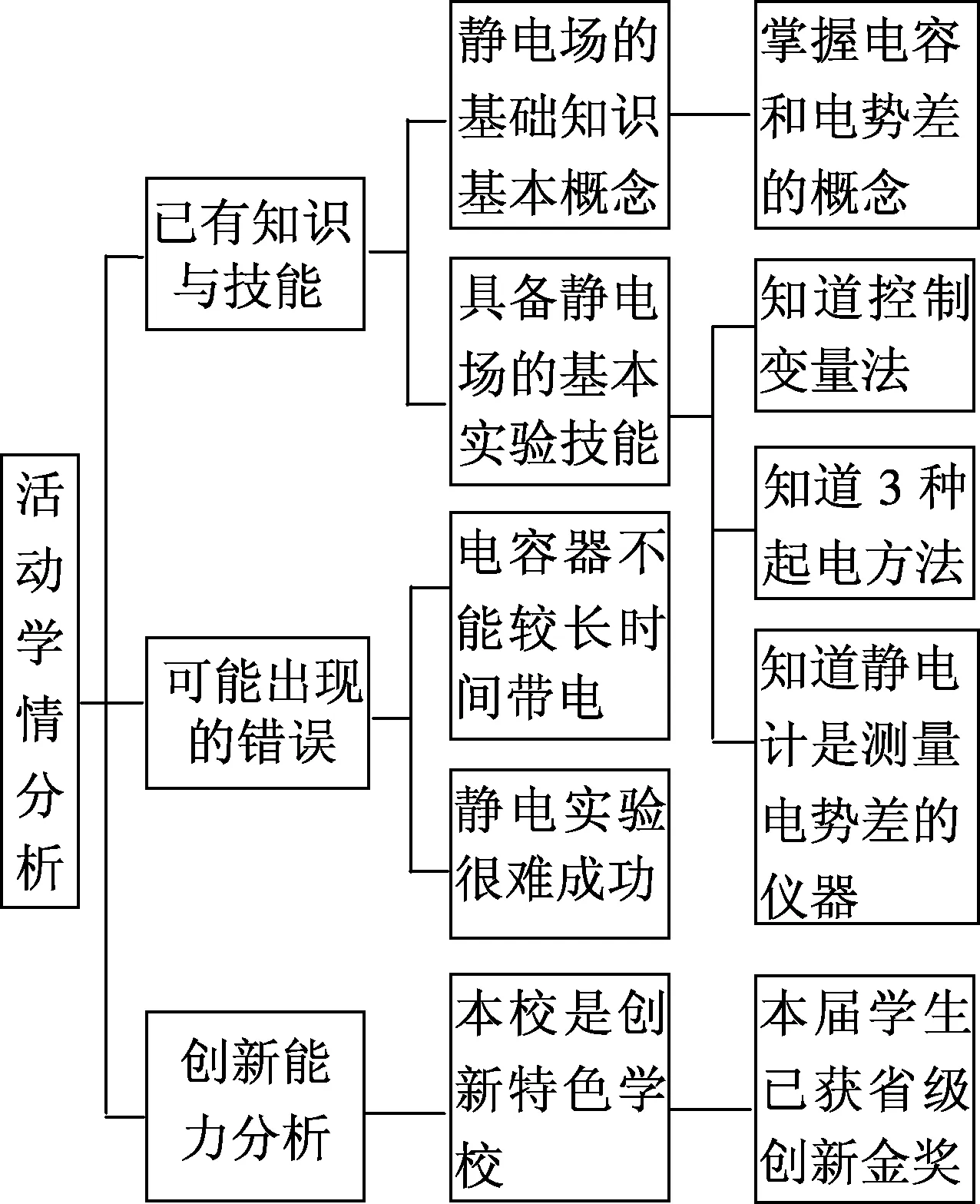

活动的过程是师生互动、获取信息、处理信息、探索创新的过程.教师要收集掌握学生的前概念,为了确保活动的有效性和高效性,学情分析是任务分析的重要环节.活动的学情分析除了对学生已经掌握的知识与技能和活动可能出现的错误进行分析以外,更重要的是还要分析研究学生的创新能力是否能顺利完成活动任务.活动学情分析见图3.

图3 活动学情分析

研究影响平行板电容器电容的因素是选修3-1静电场中的内容,在此之前学生已经学过相关知识,对电容器及其电容有所了解,知道影响平行板电容器电容的因素.掌握电场强度和电势差的概念,知道起电的原因是电荷的转移,了解感应起电机和静电计的用途,能在实验中灵活运用控制变量法.同时本校是科技创新特色学校,本届学生已荣获一项省级创新金奖,具备一定的创新实力.只要教师在活动中引导得当,改进实验成功的希望就很大.

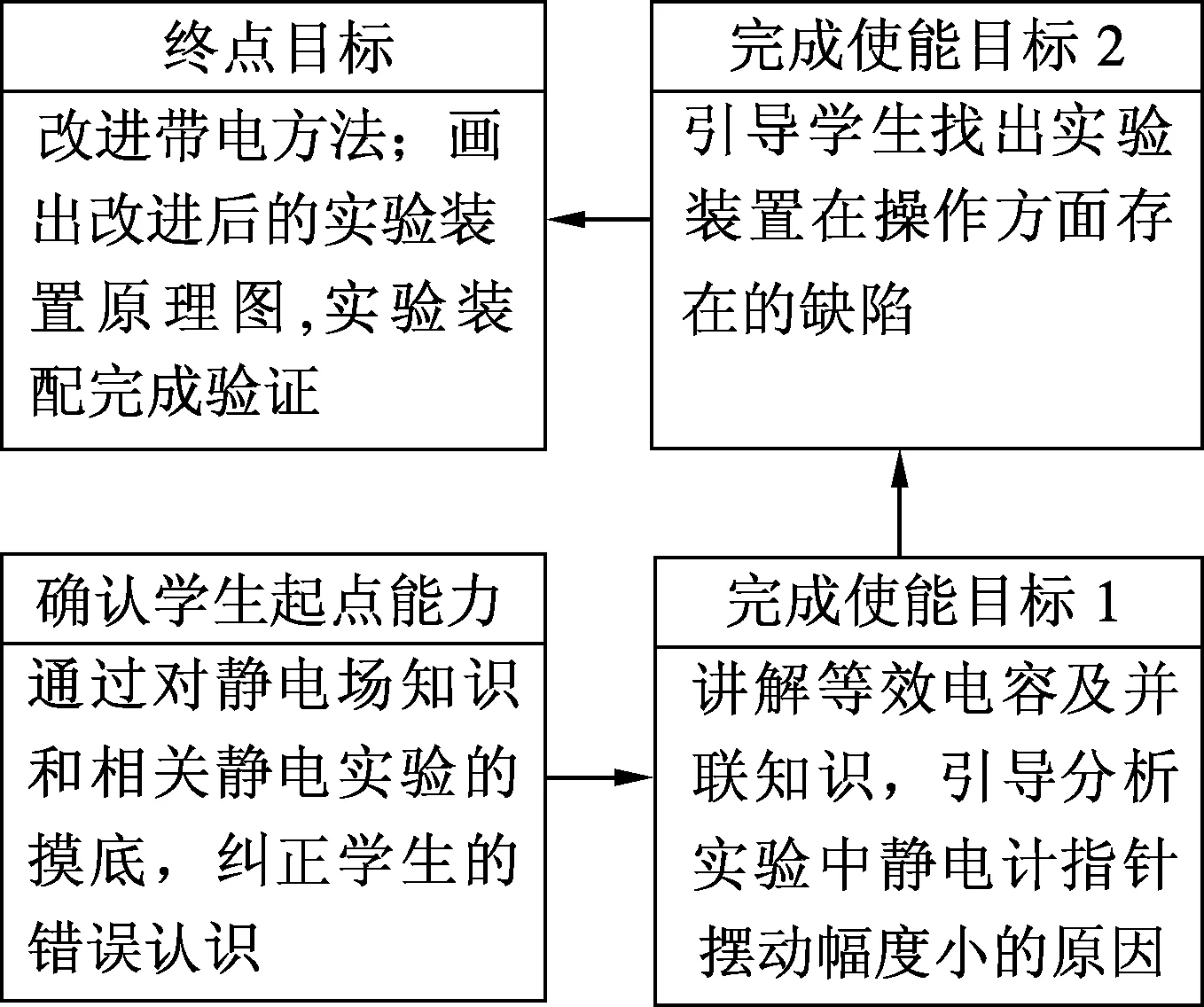

2.4 活动过程任务分析

主题活动过程见图4.

图4 活动过程任务分析

活动过程中,每一个使能目标完成时应及时给予评价总结,给学生消化整理的时间.新知识对于原有知识而言往往是上位知识,在教学中采用复习提高的方式加深,因势利导让学生实现从旧知识到新知识的突破,有利于更上一层目标的完成.

3 任务完成情况总结

3.1 实验中静电计指针摆动幅度小的原因

用摩擦过的玻璃棒或橡胶棒虽然能使电容器极板带电,但棒带的电荷量少,棒的表面积比电容器极板面积小很多,加之棒又是绝缘体,电荷在其上不容易移动,如果用接触起电方式,只能使电容器极板带很少的电荷量;如果用感应起电方式,将带电体靠近极板,用手摸一下极板后移开带电体,这块极板就会带上与带电体相反的电荷,由于带电体不能在极板附近形成足够强的电场,电容器极板带电荷量也很少.

用感应起电机使电容器极板带电,用导线将两放电杆分别与电容器两极板连接,再与静电计并联起来.转动感应起电机,平行板电容器就会带上等量的异种电荷.但是,感应起电机集电杆、放电杆和莱顿瓶组成的等效电容C1比平行板电容器的电容C2要大得多,后者一般在30 pF以下,此外还有静电计电容C3、电容器手柄与极板间形成电容C4、连接的导线间电容C5,这些电容组成并联关系.测试表明,除C4约6 pF以外,其余C3和C5很小可忽略.由于C2不够大,在调节C2时对总电容的影响较小,极板间电势差变化很小,使得静电计指针摆动幅度变化小.[4]

3.2 原实验装置在操作方面存在的不足

原来实验装置在改变极板间距离时,很难保证极板正对面积不变.同理,分别改变正对面积和插入介质时,也很难控制另外的变量不变.

3.3 改进措施

3.3.1 改进带电方法

用有机玻璃板或光盘代替玻璃棒或橡胶棒,有机玻璃板或光盘面积大,摩擦后带电荷量很多,能在极板附近形成足够强的电场.不使用接触起电,改用感应起电方法使极板带电,先将平行板电容器的两个极板靠近,再将摩擦起电后的有机玻璃板或光盘接近平行板电容器的一个极板,用手分别接触一下两个极板,这样电容器就能带上足够多的电荷量.

3.3.2 改进实验装置

图5 滑动式平行板电容器实验装置

给装置加装轨道和滑杆,或将实验移到光具座上进行.如图5所示,光具座上有轨道、滑动底座和刻度尺,滑杆固定在滑动底座上,两块极板分别安装在滑杆上.这样在改变极板间距离时,在轨道约束下只要移动底座,就能准确控制极板正对面积不变.改变极板正对面积时,底座不动,在滑杆约束下将其中一块极板上下移动即可.同理,插入介质时,也很容易控制另外的变量不变.

应充分缩短作连接用的导线,并使两根导线远离,导线尽量不要弯折,减少实验中的放电现象.进一步可以将光具座锯掉约30 cm长,全部器材组装成一个演示仪,配特制的箱子以保持洁净,箱中装配一盏100 W的白炽灯,作干燥用.实验证明,改造以后演示实验效果非常理想.

物理主题活动内容不受课程标准的限制,空间和时间灵活机动,内容丰富,促使学生动手与动脑学物理,实践与探索紧密联系起来.从任务完成情况来看,学生对实验的改进很成功,任务分析法推动物理主题活动课教学是有效的.

课堂教学能让学生掌握一定的物理知识和研究方法,但课堂教学时间有限,不能完成教师布置的或自己想要解决的问题.物理教学以实验为基础,随着时代的发展,教学理念不断更新,传统实验需要创新.教师要引导学生捕捉课堂教学的不足,灵活地应用已有的知识与技能,去解决课堂上遇到的实际问题,即便是一个很不起眼的小问题,去进行新的或较深层次的思考,任务分析法可以促进物理课堂教学的有效发展.