头针疗法结合核心稳定训练对脑卒中后上肢运动功能恢复的影响

2018-08-23王文诗叶祥明

王文诗,叶祥明,朱 迪

(浙江省人民医院,杭州医学院附属人民医院,浙江 杭州 310014)

近年来,伴随人口老龄化,脑卒中发病率显著升高。脑卒中后偏瘫侧上肢运动功能的恢复成为临床康复中比较棘手的问题之一。有关研究显示,脑卒中后具有完整上肢功能的患者仅占5%~34%[1],严重影响患者的正常工作和生活,给家庭和社会带来极大的负担。另一方面,脑卒中后患者的核心肌群时常会出现不同程度力弱的现象,不能有效地为上肢提供稳定的支撑,产生运动的低效和代偿[2]。本研究观察头针疗法结合核心稳定训练对脑卒中后上肢运动功能恢复的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年3月至2016年7月期间浙江省人民医院康复科收治的58例脑卒中患者为研究对象。患者均经头颅MRI或CT确诊,均符合全国第四届脑血管病会议诊断标准[3]。入选标准:(1)脑卒中史,为首次发病;(2)发病时间2周到2个月内,生命体征稳定;(3)年龄40~65岁,签署知情同意书;(4)认知功能良好,简易精神评定量表(MMSE)大于20分[4];(5)无影响康复训练的并发症;(6)非患侧上肢可以基本完成鼠标操作。排除标准:(1)非脑卒中引起的上肢功能障碍,关节疼痛;(2)合并严重的内科系统疾病;(3)严重的精神疾病;(4)言语和认知功能障碍;符合纳入标准的58例患者,按就诊顺序进行编号,采用随机数字表法把患者分成对照组和观察组各29例,对2组研究对象基本情况进行比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 2组患者一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 常规康复训练 2组患者均进行常规的偏瘫基础治疗,包括内科处理以及患侧上肢的主动、被动活动,良肢位摆放等常规运动治疗。

1.2.2 头针治疗组(对照组) 在常规康复训练的基础上结合头针治疗,选取穴位参考《针灸治疗学》[5]。头针选穴: 患肢对侧顶颞前斜线中2/5,结合百会和四神聪。操作方法:常规上肢处理结束后,对取穴部位用75%乙醇常规消毒后,使用30或32号短柄不锈钢毫针,针体与皮肤成15°~30°度进针透刺感觉区,快速进针,频率为200r/min,捻转约30s,间隔5min行针一次。以上穴位均留针60min,1次/天,1周5次,治疗8周。

1.2.3 核心稳定联合头针治疗组(治疗组) 在头针治疗的基础上,留针下进行核心稳定训练。核心稳定训练重点:(1)仰卧位下屈髋屈膝,上半身做卷腹训练,强化腹直肌;(2)仰卧下屈髋屈膝,进行骨盆前后倾以及左右上提下降的训练;(3)仰卧位下,在骨盆后倾的情况下进行单桥和双桥训练;(4)坐位下,骨盆前后倾及左右倾斜训练、立位下骨盆前后倾及左右倾训练[6]。注意所有训练切忌因难度的增加而引起代偿及异常模式;训练强度由小到大,速度由慢到快,循序渐进。每个动作重复3~5次,每次训练30min,1次/天,1周5次,治疗8周。

1.3 评定方法

患者治疗8周前后由同一位康复治疗师在不知情分组的前提下进行评定。评定量表采用Fugly-Meyer运动功能评定量表(FMA)[7]中的上肢部分,改良的Barthel指数(MBI)[8]。

1.3.1 上肢FMA评定表 总计33项,每项评分0、1、2分,总分66分。评分越高表明手功能越好。用以评价患者上肢的运动功能。

1.3.2 MBI指数 总分100分。用以评价患者日常生活自理能力。100分生活完全自理,61~99分轻度功能障碍,41~60分中度功能障碍,小于40分重度功能障碍。

1.4 统计学处理

采用SPSS18.0统计软件进行分析。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

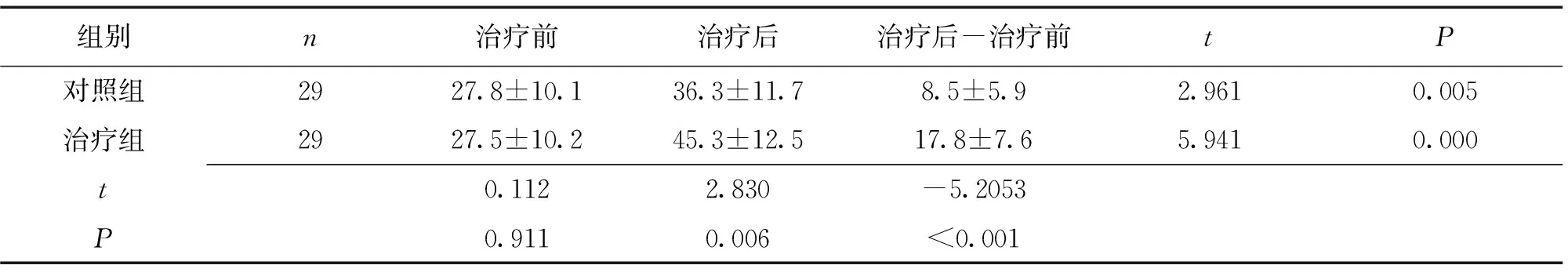

2.1 2组患者治疗前后FMA评定结果

治疗前2组患者FMA评分比较无差异(P>0.05);治疗后,2组FMA评分均比治疗前有显著提高(P<0.05),且训练后治疗组评分高于对照组(P<0.05),治疗组患者FMA评分增幅高于对照组(P<0.001)。见表2。

表2 2组患者训练前后的上肢Fugl-Meyer量表评定比较

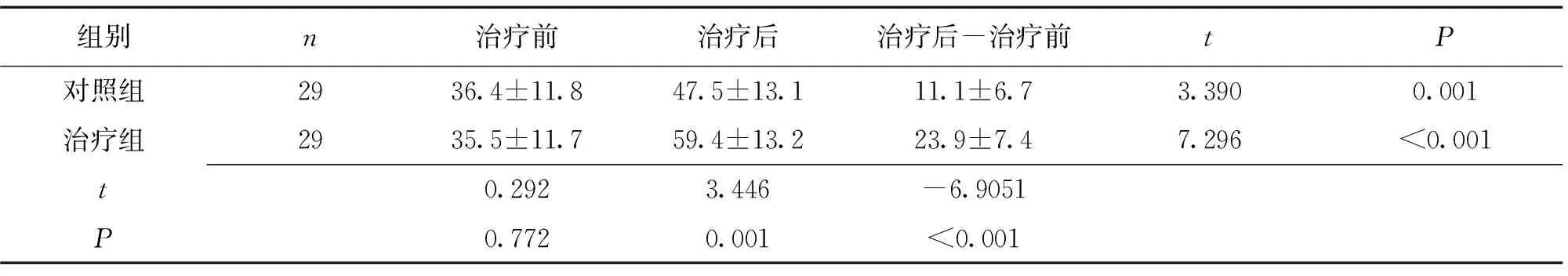

2.2 2组患者治疗前后MBI指数评定比较

治疗前2组患者的MBI指数评分比较无差异(P>0.05);治疗后,2组MBI指数评分均较治疗前有显著提高(P<0.05),且训练后治疗组评分明显高于对照组(P<0.05),治疗组患者MBI评分增幅高于对照组(P<0.001)。见表3。

表3 2组患者训练前后Barthel指数评分比较

3 讨论

3.1 核心稳定训练对脑卒中后上肢运动功能恢复的影响

脑卒中后患者由于上级神经运动元的损伤,上肢容易出现屈曲痉挛模式以及伴随运动出现的共同运动等,从而导致随意运动受限。另一方面,由于中枢损伤,导致控制骨盆和躯干的姿势控制出现障碍,核心肌群出现力弱,无法为上肢的有效运动提供稳定支撑,可能产生运动的低效和代偿。本组研究数据显示,2组患者康复训练8周后,FMA上肢运动评分和MBI评分均较治疗前提高,但治疗组效果更佳。表明在常规康复治疗的基础上,头针疗法结合核心稳定训练更能有效地改善脑卒中后患者的上肢运动功能。

3.2 核心稳定训练的机理

核心稳定是指在运动过程中为躯干和骨盆提供稳定的支撑,为上下肢的协调运动提供良好的支点,使力量的发生、控制以及传递达到最佳化。核心肌群通常不直接参与运动,而是稳定性地收缩为四肢的运动提供良好的支撑,提高四肢运动效率使动作达到最优化[9]。研究表明,在躯干和四肢运动前,深部躯干肌会预先被激活,减少了脊柱活动,增加了脊柱的稳定性[10]。因此,核心稳定是运动的起点,也是康复训练的中心环节。有研究报道,桥网状脊髓束通过自主的预备性姿势调整(anticipatory postural adjustment, APA)来完成人体骨盆及躯干的姿势控制[11],桥网状脊髓束双侧占20%,同侧占80%。脑卒中患者上运动神经元的损伤,导致了核心肌群存在力弱的现象,从而无法为上肢的运动提供良好的支撑,可能是导致上肢低效运动和代偿的原因。 因此,提高患者的核心肌群的力量和兴奋性有助于偏瘫患者上肢运动功能的恢复。

3.3 头针疗法治疗机理

头皮针疗法简称头针法,是使用针刺等物理方法对头部相应的穴位、线以及区进行刺激,以达到治疗疾病的目的。曾晓聆等学者认为,通过正确的治疗,可以激活脑卒中偏瘫患者脑部缺血半暗内处于休眠或者半休眠状态的脑细胞,可以逐步恢复脑细胞的正常功能。《灵枢·邪气胀腑病形》中有记载,“手足三阳经皆上循于面”,头为“诸阳之会”[12]。故对于偏瘫患者可于头部透刺,刺激顶颞前斜线和顶颞后斜线可以起到治疗上肢瘫痪的作用。头针作为传统针刺疗法,在治疗脑卒中患者上肢功能障碍的临床应用中已被证实确实有效。

此外,核心稳定训练中一个重要的理论为:大脑具有可塑性,反复多次的训练可以使病灶周围的神经细胞树突发芽,轴突再生,以达到脑功能重组和结构重建的目的。这点与头针治疗的机理相似,因此两者结合,将会取得更好的效果。

因各种原因,本研究仅限于患者住院期间的8周治疗,对患者的远期疗效尚未做随访研究,且存在样本量较小等局限性,今后需扩大样本量,延伸远期疗效的随访研究,以及治疗8周前后的肌力评价,以进一步验证研究结论。