基于遥感和GIS的平原和山区贫困县农村耕地利用演变对比

2018-08-21张凤荣张天柱张佰林

谢 臻,张凤荣 ,高 阳,张天柱,张佰林,周 建

(1.中国农业大学土地科学与技术学院,北京 100193;2.国土资源部农用地质量与监控重点实验室,北京 100193;3.天津工业大学管理学院,天津 300387;4.陕西师范大学西北国土资源研究中心,西安 710119)

0 引 言

贫困县农村农业发展困境是赢得脱贫攻坚战役必须攻下的壁垒。贫困尤其是农村地区的贫困,受自然地理环境影响巨大[1-2]。近年来国内外学者从地理学视角对此进行了研究。Kam 等[3]分析孟加拉国农区贫困类型后发现,地形、土壤侵蚀等自然要素是直接导致区域贫穷的要素,而地形、土地破碎度、坡度对贫困化有显著的正相关关系。罗庆和李小建[4]认为,在绝大多数贫困农区,农业生产潜力直接影响到农户的活动类型和福利水平,而农业生产潜力又与地形、土壤、降雨、温度等密切相关。王永华[5]将中国贫困农村陷入“贫困陷阱”归结于农业发展中存在土地可持续利用能力低(掠夺性经营)和土地规模不经济(农地细碎化)等现象。其他已有的研究也表明,中国贫困地区与深石山区、生态脆弱区、限制或禁止开发区等资源环境承载能力弱的地区呈现出空间上的高度叠合[2,6-7]。所以,耕地资源是人口承载力的关键,而地形作为资源禀赋的关键要素之一决定耕地资源微观地理环境下地形决定光、热、水、土资源的再分配[8],进而影响耕地的数量、质量、分布乃至社会经济发展。

著名贫困问题研究专家阿马蒂亚·森[9]认为贫困的根源在于农民基本可行能力受限,即自生能力被剥夺。在自由的活动环境下,贫困又会激发内生性的活动扩张,表现为劳动力的外拓、外流等。中国1996年以后进入加速发展阶段[10],内生性的劳动力转移以及农业现代化快速推进使得不同地形区的耕地利用发生了巨变[11-13]。在此背景下关于山地[14]、丘陵[15]、平原[16-17]地区耕地利用变化及其社会、环境效应的研究一直是学术界讨论的热点[18-20]。然而,目前对于不同地形的贫困区耕地利用的对比研究尚不多见,研究在贫困驱使下地形因素对农村农业发展现状的影响对指导农业现代化建设和精准扶贫具有重要意义。

地处平原区的内蒙古科尔沁左翼后旗(下简称“科左后旗”)和山区的重庆市酉阳土家族苗族自治县(下简称“酉阳县”)均为少数民族聚集区,也同属于国家级贫困县,21世纪初期两县在产业结构和农(牧)民人均收入、农牧业人口占比等社会经济因素方面均有相似的背景,然而,由于地形的差异,如今其农业发展迥异。本文以两县作为典型区,在实地调研的基础上,分析平原区和山区农村耕地数量、质量、空间分布及种植结构的变化差异,揭示贫困县地区耕地利用变化规律与驱动机理,为实现针对性的耕地管理和精准扶贫提供科学依据。

1 研究区概况

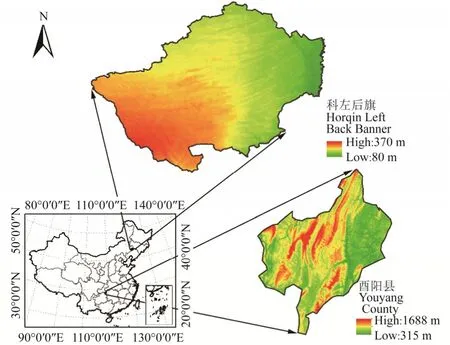

科左后旗地处科尔沁沙地(121°30′-123°42′E,42°40′-43°42′N),位于内蒙古自治区通辽市南部,地势虽由西南向东北、东南逐渐降低,但地形较为平缓(图1),地形以堆积平原为主。属中温带亚湿润大陆性季风气候,土壤以风沙土、草甸土为主,植被属典型草原植被。全县有行政村262个,2001-2015年三次产结构由48:20:32转变为21:40:39,农(牧)民年人均纯收入由1 418元提高至10 776元,全县农(牧)业人口占比由90.86%变为76.46%,是一个蒙古族、满族、回族占比约 78%的少数民族聚集县。

酉阳县位于重庆市渝东南武陵山区(108°18′-109°19′E,28°19′-29°24′N),地势中部高,东西两侧低,地形起伏较大,以山地(占76%)为主(图1),喀斯特地貌发育明显。酉阳县属中亚热带湿润季风气候,土壤以黄壤和水稻土为主,但因过度开垦,水土流失现象严重。全县有行政村278个,2001-2015年三次产业结构由43:23:34转变为24:39:37,农民年人均纯收入由1358元变为13 700,全县农业人口由91.37%变为71.7%,是一个土家族、苗族占比84%的少数民族聚集县。

图1 科左后旗和酉阳县地理区位Fig.1 Geographical location of Horqin Left Rear Banner and Youyang County

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

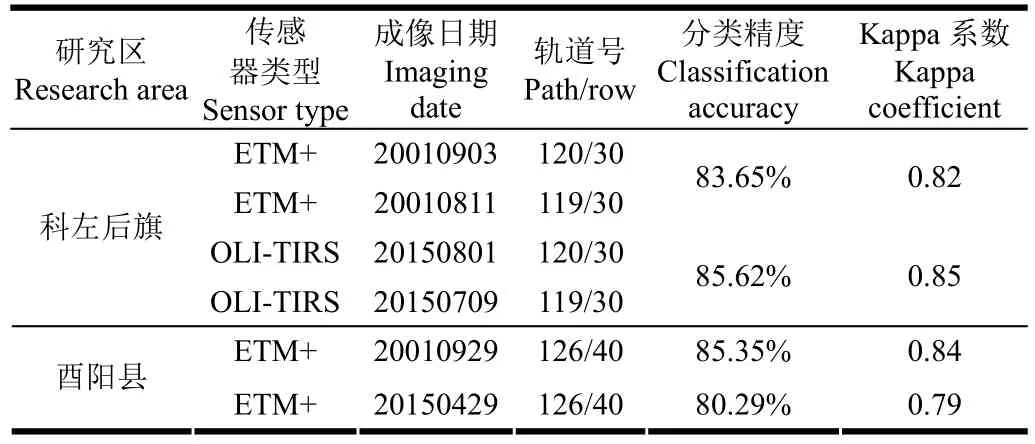

遥感影像数据来源于美国地质勘探局官方网站(http://glovis.usgs.gov/),平均云量均在 5%以下,空间分辨率为30m(表1)。利用ENVI5.1软件,影像完成辐射定标、大气校正、镶嵌、几何校正和裁剪等预处理工作。由于Landsat-7 ETM+扫描行校正器故障导致酉阳县2015年4月29日数据存在数据条带丢失,故对其进行条带修复。在此基础上,按照耕地、草地、林地、裸地/沙地、水域、建设用地共 6大地类的分类体系,采用面向对象分类法、基于极大似然法的监督分类法和人工目视解译相结合提取研究区土地利用/覆被信息,获得土地利用图斑数据库和属性数据库。使用Google Earth影像对解译结果进行精度检验(表 1),解译结果均满足土地利用精度要求(图 2)。在 Arc GIS10.2软件支持下,形成 4期土地利用/覆被数据,并存储为GRID格式,便于分类统计、空间叠加等运算处理。

表1 遥感影像数据介绍及分类精度检验结果Table 1 Introduction of remote sensing image data and test of classification accuracy

DEM高程数据选用ASTER GDEM V2全球数字高程数据,来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn),利用Arc GIS10.2软件的镶嵌、填洼、裁剪等工具进行预处理,使用表面分析工具生成坡度数据。

农用地(耕地)分等成果数据分别来源于2008年《中国农用地(耕地)等别调查与评定》内蒙古和重庆数据成果。其中国家自然质量等数据1~15等表示耕地质量由高到低,由于数据的年份与首尾年份有偏差,耕地中存在少量未定等的地块,本研究使用就近赋值的方法予以处理。

农村劳动力、农民人均收入、农业种植结构和农业机械化总动力等数据均来自当地统计年鉴,作物单产、成本、净收入数据由实地调研获得。

2.2 研究方法

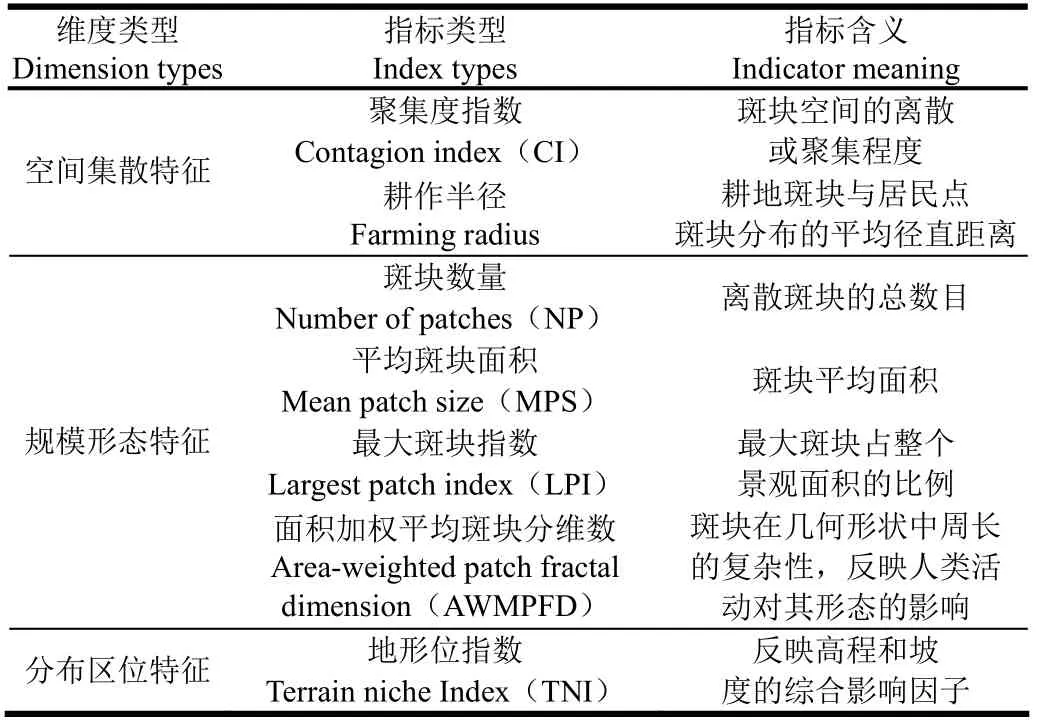

本文用不同维度指标来定量描述耕地的空间集散特征、规模形态特征、分布区位特征(表2)。

表2 类型划分指标体系Table 2 Indicators system of type division

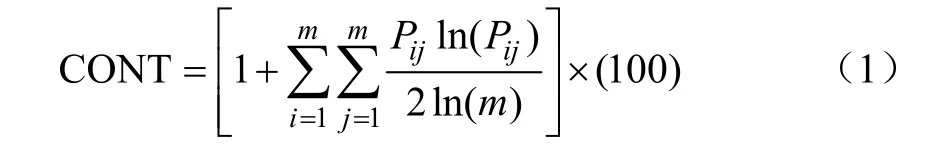

2.2.1 聚集度指数

聚集度指数(CI)是反映不同斑块类型的非随机性的聚集程度[21]。公式为:

式中,m为斑块类型总数,Pij为随机选择的两个相邻栅格细胞属于类型i与j的概率。聚集度指数通常度量同一类型斑块的聚集程度。若一类景观由许多离散的小斑块组成,其聚集度的值则较小;当景观中以少数大斑块为主或同一类型斑块高度连接时,其聚集度的值则较大,取值范围:0<CONT≤100。

2.2.2 景观指数

选取斑块数量(NP)、平均斑块面积(MPS)、最大斑块指数(LPI)、面积加权平均斑块分维数(AWMPFD)表征耕地斑块的规模形态特征。其中AWMPFD是对每一个斑块的分维数进行面积加权平均的结果,更能反映景观中主体斑块的边界形态的特征,值越低说明主体斑块的几何形状趋于简单、规则;反之则趋向复杂、不规则。研究应用Fragstats4.0软件计算研究区内耕地斑块的CI、NP、MPS、LPI及AWMPFD等指数。

2.2.3 地形位指数及梯度划分

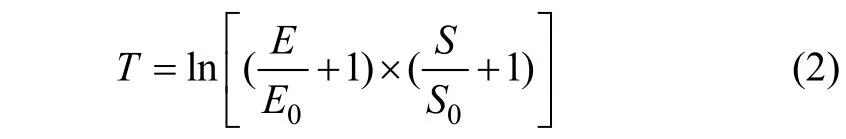

选用地形位指数(TNI)作为地形指标,该指标是反映高程与坡度的复合地形因子,公式为[17,22-23]:

式中,T为地形位;E和S分别表示某点的高程(m)和坡度(°);E0和S0分别表示所在区域的平均高程(m)和平均坡度(°)。值越大说明该点的高程与坡度越大,反之则越小。

根据研究区实际情况,本文运用ArcGIS10.2软件的自然间断点分级法(Jenks)将对地形位指数(科左后旗:0.35~3.98、酉阳县:0.34~2.67)分别分为30个等级,并使用空间分析功能对其重分类为1~30级,并统一为Cell size为30m的栅格数据。

2.2.4 地形梯度效应分析

选用分布指数(Distribution index)反映土地利用类型在不同地形梯度的分布特征,公式为[7,24]:

式中,DI为分布指数;i表示第i种土地利用类型;j表示第j级梯度区;Ai、Aij则分别表示第i种地类的总面积及其在第j级梯度区的分布面积;Aj表示第j级梯度区的土地总面积;TA为研究区总面积。若DI>1,该土地利用类型在该区呈优势分布,DI值越大,优势度越高;若DI<1,则表现为劣势分布,分布指数越小,优势度越低。本文运用Arc GIS10.2软件的Spatial Analyst模块,计算DEM数据和坡度数据并生成TNI结果,并将耕地栅格数据与TNI数据叠加,计算耕地在地形梯度上的分布指数与数量分布情况,揭示耕地利用空间格局时空演变的地形梯度特征。

3 结果与分析

3.1 耕地数量变化特征

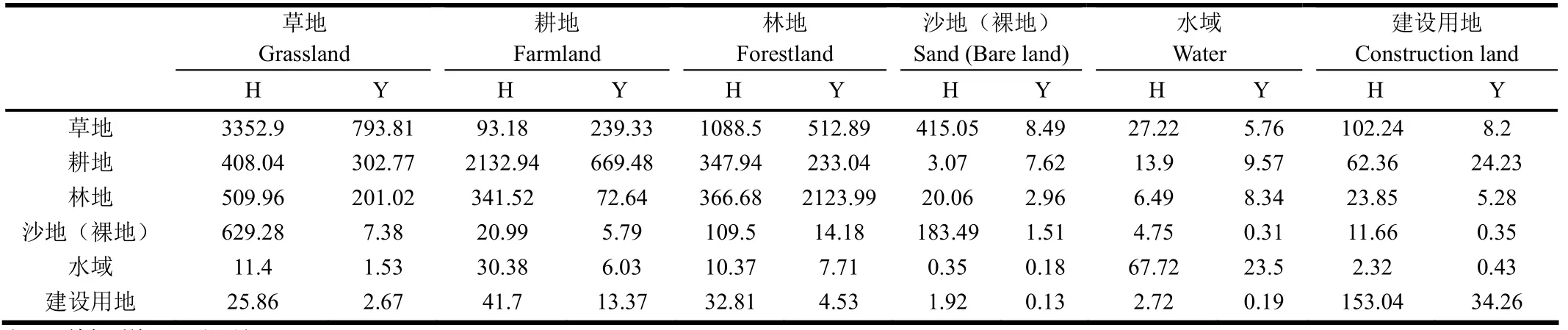

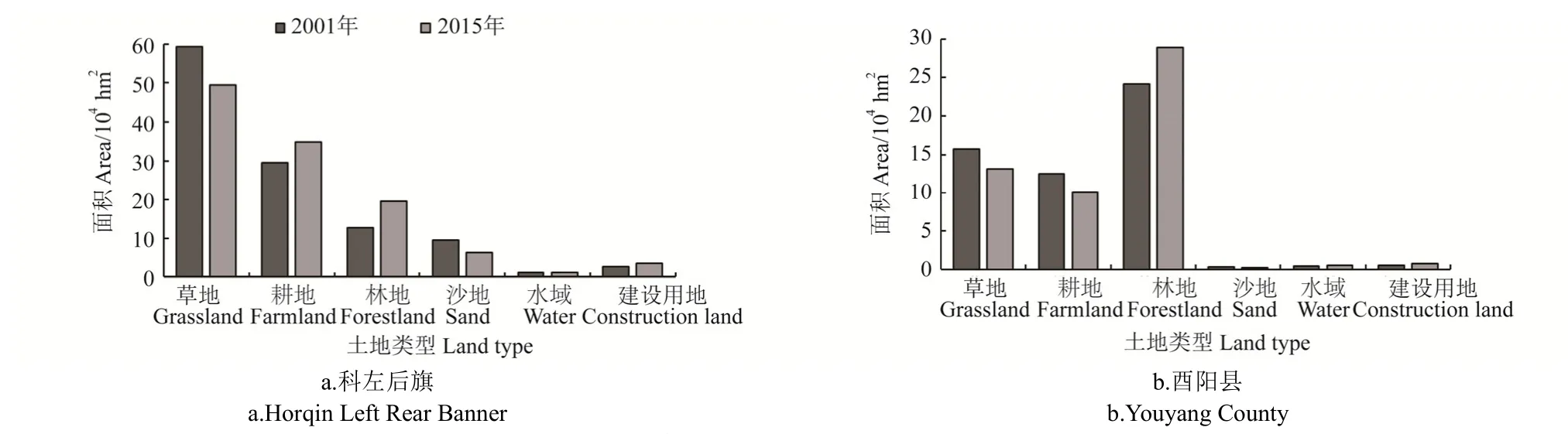

图3统计了科左后旗与酉阳县2001年和2015年的土地利用结构。两县耕地面积的变化趋势相反,平原县耕地面积由 29.68×104hm2增加至 35.02×104hm2,增幅为19.97%,耕地年增加量为3810.33hm2,山区县耕地面积则由 12.47×104hm2减少至 10.07×104hm2,降幅为19.25%,耕地年减少量为1714.82hm2。由表3可知,平原县增加的耕地中98.63%来自草地,说明新增耕地主要是通过开垦草地的方式获得;山区县减少的耕地主要转为草地和林地,各占26.43%和66.81%,转为建设用地的数量仅占4.52%,说明耕地减少主要由于转化为林草地,而非建设用地扩张。

从劳均耕地数量层面,基于耕地与农村劳动力总量可知2001年和2015年平原县劳均耕地面积分别为3.2、2.26hm2;山区县为0.39,0.42hm2。平原县劳均耕地数量下降,山区劳均耕地数量略有上升,但平原县劳动力拥有的耕地数量仍远大于山区县。

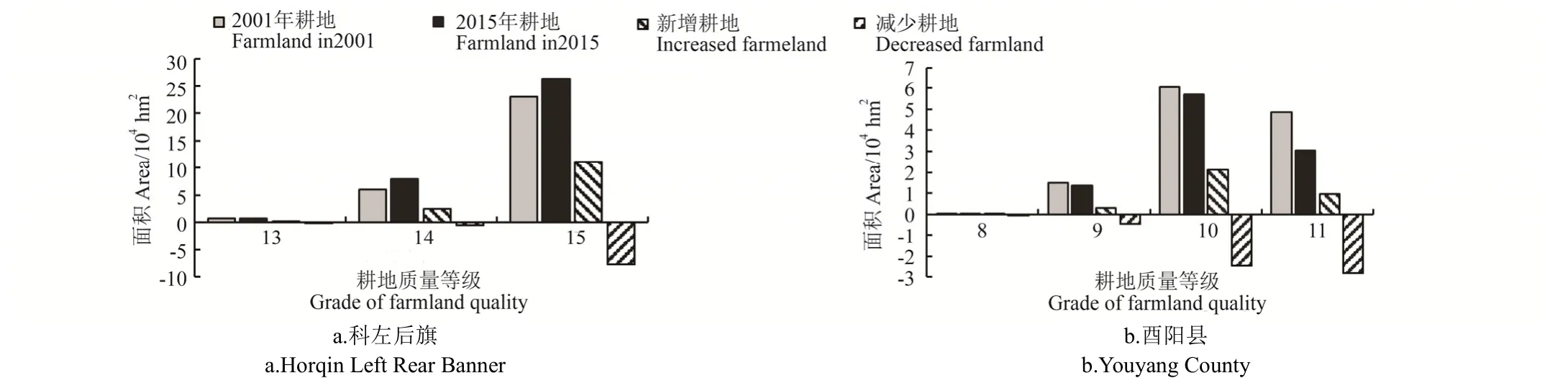

3.2 耕地质量变化特征

图 4统计了研究期内两县耕地的国家自然质量等别变化情况。平原县耕地等别主要为 13~15等,质量等别较低,研究期内14和15等耕地增加明显,其中14等耕地由 5.91×104hm2增加至 7.87×104hm2,15等耕地由23.08×104hm2增加至26.40×104hm2;从变化特征上看,质量最差的15等耕地的变化最为剧烈,分别占新增与减少总量的80.36%、91.95%,可见,平原县存在低等耕地“随开随荒”现象。相比之下,山区县耕地质量等别略高,主要为8~11等,研究期内11等耕地面积减少最为明显,由 4.87×104hm2减少至 3.02×104hm2;从变化特征上看,增加最剧烈的是 10等耕地,占新增总量的61.74%,减少最剧烈的是10和11等耕地,占减少总量的91.34%,可见,山区县新垦耕地以中等地为主,而撂荒耕地以中低等地为主。

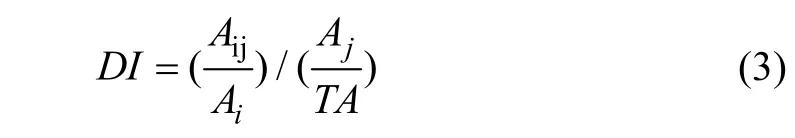

表3 科左后旗、酉阳县土地利用转移矩阵Table 3 Land use transfer matrix of Horqin Left Rear Banner and Youyang County 102 hm2

图3 科左后旗和酉阳县土地利用变化Fig.3 Land use change of Horqin Left Rear Banner and Youyang County

图4 科左后旗和酉阳县耕地国家自然质量等别变化Fig.4 Natural grade change of Horqin Left Rear Banner and Youyang County

3.3 耕地空间分布特征

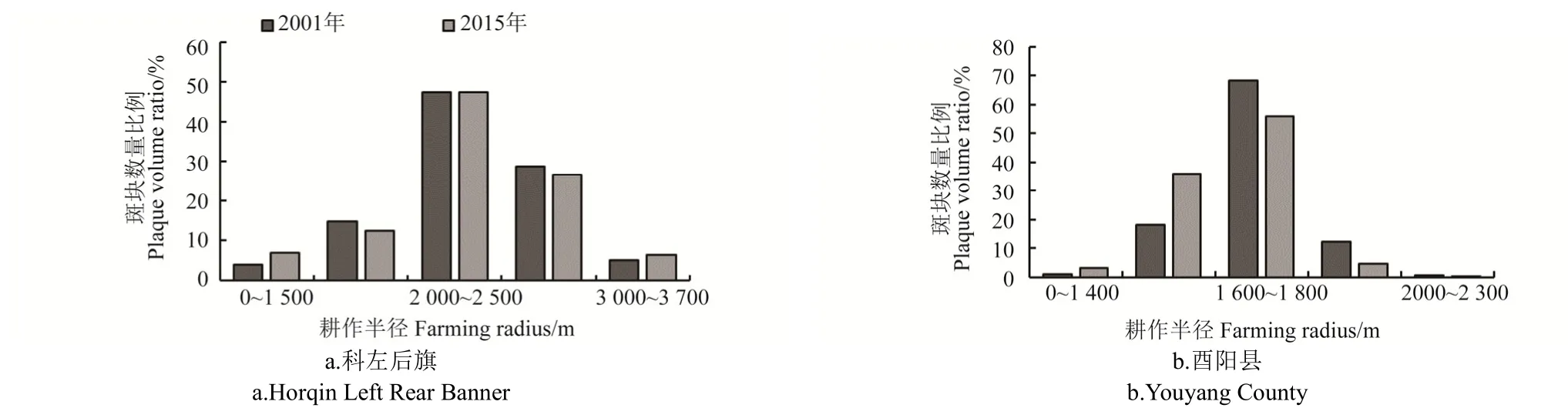

本文用景观聚集度指数和耕作半径分别表征耕地在空间分布上的聚散程度及其与农村聚落的疏近关系。

平原县耕地聚集度指数由94.48升至96.80,山区县则从75.05升至78.30。从变化特征上看,两县耕地的空间分布均朝着集聚式方向发展;从总体空间分布看,平原耕地具有更高的空间聚集度,山区耕地受地形限制呈“满天星式”散状分布,而平原耕地因无此限制而呈“地毯式”集团分布。

平原县与山区县平均村域面积分别为 42.52×102hm2、19.26×102hm2,将其分别视为半径为3.64km、2.48km的圆,以聚落图斑为中心,分别统计各聚落图斑的质心到其所在圆内耕地图斑质心的平均距离,将其视作耕作半径[25]。得到结果,研究期内平原县农村聚落的平均耕作半径由2 293m上升至2 371m,向外扩张了78m;山区县农村聚落的平均耕作半径则由1 698m下降至1627m,向内收缩了71m。山区县与平原县耕地利用半径的变化趋势截然相反。

图 5统计了两县不同耕作半径内聚落斑块的数量分布结构。平原县各耕作半径区聚落斑块占比结构变化并不显著,即不同耕作半径内的耕地的变化量率相近,说明耕作距离并非影响其耕地利用变化的因素。酉阳县聚落斑块在1 400~1 600m半径区内增加了18.06%,1 600~1800m区内减少了12.48%,山区耕地利用有明显由高半径区向低半径区转移的趋势,也说明耕作距离对山区耕地利用变化影响显著。

图5 科左后旗和酉阳县耕作半径与聚落斑块数量关系Fig. 5 Relation between farming radius and rural settlement plaques of Horqin Left Rear Banner and Youyang County

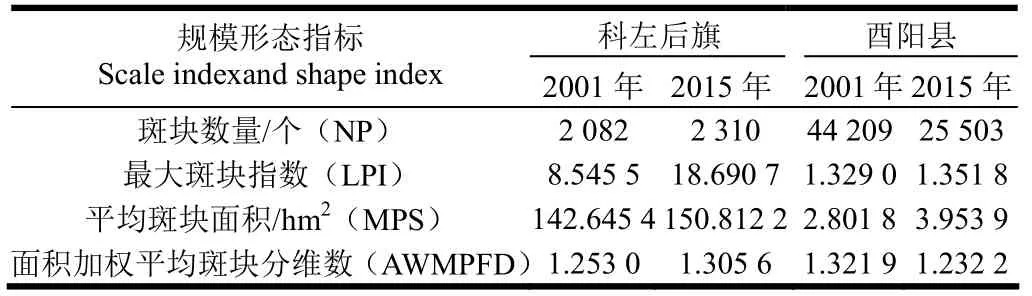

3.4 耕地规模形态特征

表4是反映耕地景观规模和形态特征的4类景观指数的分析结果。

表4 耕地规模形态特征景观指数Table 4 Landscape indexes of farmland scale and morphological characteristics

1)平原县耕地NP值略有增加,增幅为10.95%,而山区县减小显著,降幅为42.31%。2)平原县LPI值远大于山区县,且增大明显,增幅达118.72%,山区县增加缓慢,增幅仅1.72%。3)平原县耕地MPS值明显大于山区县耕地,且均有所增大。4)平原县AWMPFD值略有增大,其整体耕地斑块边界形态趋于复杂;山区县AWMPFD值略有减小,其整体耕地斑块边界形态趋于规整。

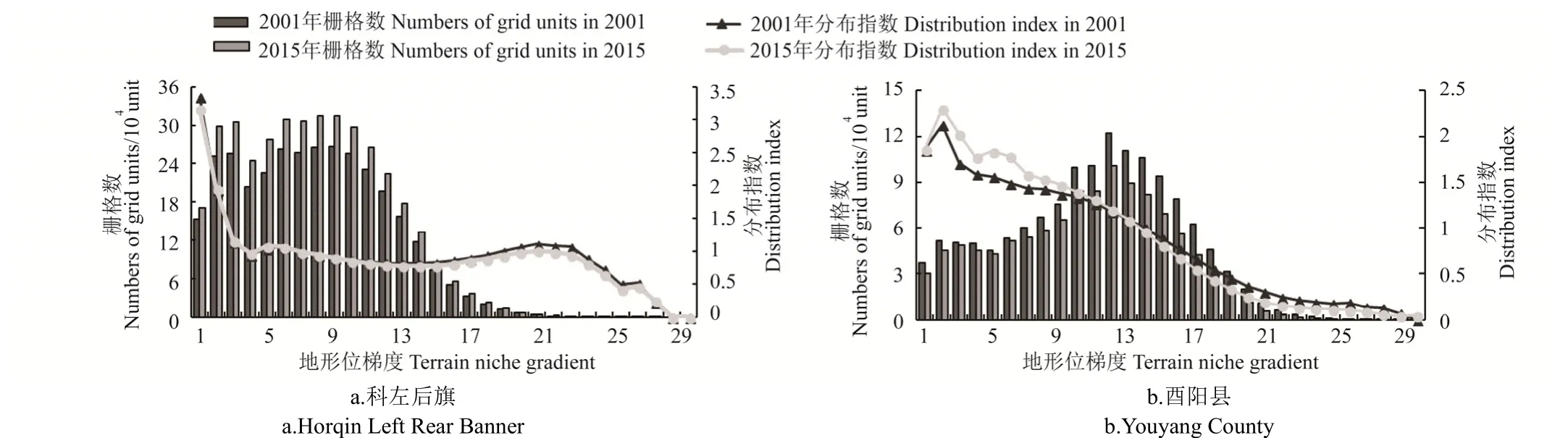

3.5 耕地地形区位分布特征

地形位对两县耕地分布影响差异显著(图6)。平原县耕地主要分布在地形位梯度1~15区内,研究期内各梯度区耕地面积均有增加;1~3区为耕地的优势分布区,2001年和2015年耕地梯度分布指数曲线基本吻合,表明平原县耕地面积的变化与地形梯度无关。山区县耕地分布区间呈正态分布,研究内各梯度区耕地均有减少;

1~13区为耕地的优势分布区,且优势分布区内耕地的优势度在升高,14~30区为耕地劣势分布区,该区耕地的优势度呈下降趋势,说明山区低地形位梯度区耕地下降速度缓慢低于平均下降速度,甚至存在上升,因而优势度上升;而高地形位梯度区耕地下降速度明显高于平均下降速度,因而优势度下降。

图6 科左后旗与酉阳县耕地地形位梯度分布Fig. 6 Distribution of farmland on terrain niche gradient in Horqin Left Rear Banner and Youyang County

3.6 种植业结构特征

种植业结构能够间接反映地区不同生产要素的比较优势。平原县主要粮食作物为稻谷、玉米、豆类、高粱等,2001-2015年粮食作物播种面积平均占比86.45%,其中2007年占比最高为91.89%,2002年最低为82.44%,经济作物占比小,主要为油料、蔬菜等,反映该区农业主要发展土地密集型大田作物;山区县主要粮食作物以玉米、水稻、小麦等为主,粮食作物播种面积占比由2001年的最高78.69%逐年递减至2015年的63.03%,经济作物主要为油料、烤烟、药材、蔬菜等,播种面积以平均每年0.63%的增长速度在增加,反映该区农业逐渐朝着高经济效益的劳动密集型农业转型。

4 讨论

4.1 耕地变化差异机理分析

1)自然地理因素

贫困山区县地形崎岖,耕地资源匮乏,劳均耕地0.39~0.42 hm2远低于平原县2.26~3.2 hm2,无法实现农业规模化生产;空间分布零散,聚集度75.05~78.30远低于平原县 94.48~96.80;加之土层薄、砾石多、肥力差,耕地质量主要为 10~11等地,农业生产仅能勉强维持温饱需求,仅靠农业无法脱贫。工业社会,机械逐渐取代劳动力进行生产,迅速提高了农业生产效率,机耕、机播、机收成为现代高效农业的代名词。然而,现代科技仍无法克服地形环境给农业带来的桎梏,能在平原区运行的大功率农机却无法在零散的山区耕地上使用,故而山区劳动力耕作效率低下。

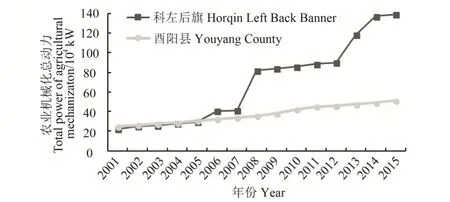

2004年底生效的《中华人民共和国农业机械化促进法》是中国农业机械化发展的里程碑,国家对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。图 7反映了研究区农业机械化总动力的增长曲线,2001-2005年两县农业机械化总动力相近,在22~31万千瓦之间,2005年起,科左后旗农业机械化总动力骤然上升,2015年达到将近140万kW,10a间增长了109.40万kW;而酉阳县2005年后农业机械化总动力只是“踱步”上涨,到2015年仅达到约50万kW,10a间仅增加了20.68万kW。“恶劣”的耕地资源禀赋与耕作条件使山区农民无法从农业中实现脱贫,因此农民“离土又离乡”、耕地撂荒的现象在山区便屡现不止。

图7 2001-2015年科左后旗、酉阳县农业机械化总动力Fig. 7 Total power of agricultural mechanization of Horqin Left Rear Banner and Youyang County from 2001 to 2015

2)社会经济因素

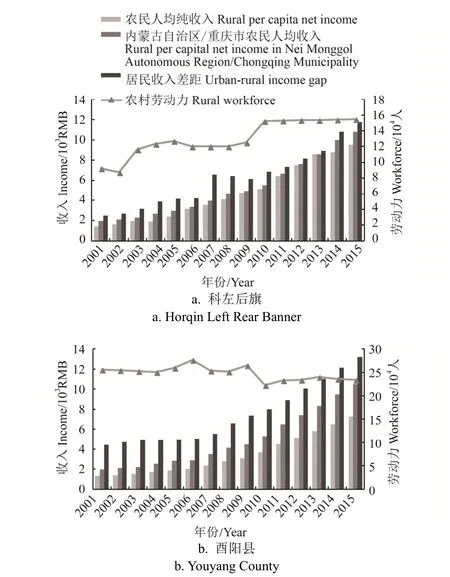

社会经济因素是“经济理性”农民行为的驱动因素。务农机会成本的出现使农民以追求劳动力收益最大化为目的。科左后旗按劳均耕地2.7 hm2计算,种植水稻产量可达到 4 750~7 500kg/hm2,成本为 7 050~7 200元/hm2,净收入约15 600元/hm2,若全种水稻每年可获利42 120元,不低于务工收入。相比之下,酉阳县按劳均耕地0.48hm2计算,种植水稻产量仅8 250~9 000kg/hm2,成本为10 500~13 500元/hm2,净收入仅12 000元/hm2,种植粮食作物年收益仅5 760元,与务工收入相去甚远,由图8可知,科左后旗农民人均收入始终高于酉阳县,且收入差距不断增大,2015年差距达3513元。再进行城乡收入和省(市)农民收入对比,科左后旗农民人均收入与内蒙古自治区农民收入平均水平差距较小,2013年甚至高于自治区平均水平;酉阳县则与重庆市农民收入平均水平有较大差距,平均差距约45.61%。虽然两县城乡收入差距均不断拉大,但较之其各自的农民收入水平,酉阳县农民表现出更大劳动力机会成本差距。由此,酉阳县农村劳动力不断外流,而科左后旗却不降反升,在此情况下,山区分散、零星、陡峭、远离居民点的耕地因劳动力收益率低首先被撂荒,而平原农民则通过不断地开垦耕地增加收入。

由于劳均耕地数量受限,为弥补土地数量的劣势,山区耕地种植结构也在发生转型,以种植烤烟为例,酉阳县净收益可达60 000元/hm2,远高于种植粮食作物,因而山区土地农业趋于在有限的土地资源下精耕细作,种植“单产”价值高的经济作物;而平原区农业更倾向于生产利于机械化耕作的大田作物,以发挥其地形和劳均耕地数量的优势。

图8 2001-2015年科左后旗和酉阳县农民人均收入与农村劳动力变化情况Fig. 8 Changes of farmers’ per capita income and rural labor force in Horqin Left Rear Banner and Youyang County from 2001 to 2015

3)政策制度因素

政策制度对于农民行为活动及耕地利用具有导向性。在农村承包地“三权分置”的背景下,土地经营权流转,一方面,缓解了农民“离土又离乡”地区平整连片耕地的撂荒;另一方面也促进了耕地的规模化经营,出现大规模连片式耕地。

以2006年农业税减免为伊始,乃至之后的粮食直补、农机补贴等一系列惠农政策,都旨在调动农民种粮积极性、提高粮食产量,以缓解“三农问题”。而此类政策在促进平原地区农地集约化、规模化、种粮化的同时,还促进了平原区耕地的开垦,使耕地数量不断上升;但对于山区农民种粮的调动效果不佳,补贴对山区农地“单产”的提高收效甚微,耕地仍被撂荒,农民依靠农业仍无法脱贫。

4.2 不同地形区农业精准扶贫建议

农业发展仍是贫困区脱贫的主要抓手,而农业发展的本质是加速农业产出和生产率的提高[26]。扶贫必须要维持农业的持续增长,了解地区耕地利用演变特征,为提出具有科学性的建议,消除由无弹性的土地或劳动力供给造成的生产约束提供了可能。

科左后旗所在平原区受气候环境影响耕地质量不高,农地生产追求耕地数量优势长期处于粗放利用,今后农业发展模式要从资源开发转为资源保持型的开发,一方面推广喷灌、滴灌等节水灌溉技术,节约地下水的利用;另一方面做好保护性耕作与秸秆还田等工作,避免“随垦随荒”现象造成土壤沙化、耕地质量下降等[27],加大轮作休耕补偿力度,提高地力,保证农民稳产的同时实现农民收入的提高。酉阳县所在山区农业发展必须选择一条缓解资源禀赋和耕作条件限制的技术增进型路径,通过技术变革转变传统农业生产方式提高耕地“单产”价值。一方面,加强技术扶贫,在低地形位区加强农业生产基础设施建设投入、提高农民农艺技术,种植高经济价值的作物;在中地形位区发展特色林果业或园林苗木等,利用起撂荒耕地。另一方面,加强生态扶贫,对于高地形位区不宜耕作地区,通过提高退耕还林还草、石漠化防治补贴等形式提高农民收入。

5 结论与讨论

1)研究期内平原区科左后旗农民劳均耕地数由3.2hm2降至2.26hm2,但耕地总量增加5.34×104hm2,主要由开垦草地获得;耕地质量较低,且低质量耕地变化剧烈,存在“随开随荒”现象;空间分布朝聚集化方向发展,耕作半径向外扩张;斑块数、最大斑块指数与平均斑块面积均有提高,整体耕地边界形态趋于复杂;耕地集中分布在中低地形位区,仅低梯度区呈优势分布区,优势度整体变化不显著;种植结构以粮食作物为主,经济作物占比小。

2)研究期内山区酉阳县农民劳均耕地数由 0.39hm2升至0.42hm2,但耕地总量减少2.23×104hm2,主要原因是耕地撂荒后恢复为草地、林地;耕地质量相对较高,中低质量耕地减少明显;耕地空间分布呈现相互聚集,但耕作半径向内收缩;零星斑块的骤减也使最大斑块与平均斑块面积提高,整体耕地边界趋于规整;耕地在地形位梯度区中呈正态分布,中低梯度区为优势区,其优势度不断增加,中高梯度区为劣势区,优势度不断下降;种植结构以粮食作物为主但经济作物比重较大。

3)平原与山区耕地资源禀赋与耕作条件的差异是影响农业生产方式和耕地利用模式的根本因素;贫困地区劳动力收益率是农民行为活动的驱动力,省(市)农民平均收入水平及城乡收入差距影响农村劳动力的流动,进而影响耕地的利用;一系列倾向于平原区大田种植的利好政策推动了平原耕地的扩张,但无法遏制山区传统农业的衰败与耕地撂荒。

由于缺乏数据,本文未考虑退耕还林还草政策对研究区耕地变化的影响,但退耕政策能够实施必然与退耕的选址、补贴符合自然、社会、经济规律密切相关,与本文研究思路相一致,故不会对结论的准确性造成影响。其次,本文使用的耕作半径测算方法更适用于地形均质、聚落分布距离相当的平原区,而山区聚落多分布于沟壑区,不同大小聚落的耕作半径不尽相同;但囿于目前测算方法的局限性,且此方法尚能在一定程度上反映耕作半径的变化情况,但仍待改进。最后,由于缺乏耕地质量等别更新评价数据,耕地质量分析未能体现不变耕地的质量变化情况,但能体现区域耕地质量总体情况及新增与减少耕地的质量,符合本文研究需求。