生态文明城市建设背景下贵阳市居民环境意识研究

2018-08-18朱晓

朱晓

摘要:十八大以来,贵阳在生态文明城市建设过程中,存在不少因居民环境意识缺失而导致的环境问题。文章主要阐述了生态文明城市建设背景下贵阳市居民环境意识现状,从性别、年龄、文化程度、职业、经济收入等方面对贵阳市居民环境意识的影响因素进行了分析研究。并在此基础上,尝试从政府、学校、家庭、社会和个人五方面提出对策建议,以提高居民的环境意识,从而促进贵阳生态文明城市建设进一步发展。

关键词:生态文明;城市建设;居民;环境意识

面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,人类的环境意识开始觉醒并不断深化,生态文明和生态文明城市建设作为一种先进的、科学的人类社会发展模式逐渐引起了世界各国的关注。作为贵州省会,贵阳在生态文明建设道路上积累了许多宝贵经验,形成了具有地方特色的生态文明建设“贵阳模式”。然而,贵阳在生态文明城市建设过程中仍存在不少环境方面的问题。究其原因,主要是居民环境意识的缺失。公众的环境意识水平已经成为衡量一个国家、一个民族文明程度的重要参数,要提高生态文明水平,关键是要在环境保护上取得突破性进展。这就迫切需要通过对公众的环境意识进行研究,找出存在的问题,并在此基础上提出对策建议,从而实现贵阳市生态文明城市建设的进一步提高。

一、生态文明城市建设背景下贵阳市居民环境意识的现状

(一)环境知识状况

环境知识是人们对环境状况和环境保护相关知识、常识、规则和政策法规的了解,问卷主要通过7个与生态环境有关的问题考察居民对环境知识的了解和掌握程度。

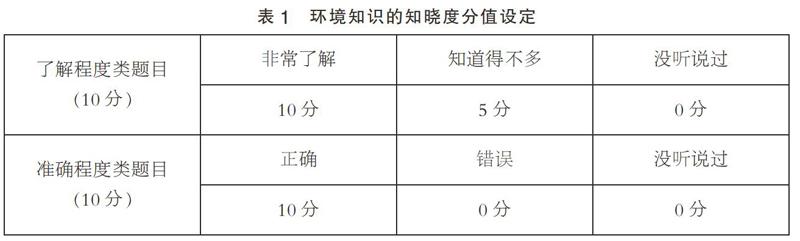

为了直观地衡量居民环境知识的知晓程度,设定7个概念的总分值为70分,了解程度类3个题目占30分,准确程度类4个题目占40分。如表1所示:

用各个概念的分值乘以其知晓比例并做和,得到居民的总体知晓度得分为29.1分,换算成百分制为41.6分。可见,居民对环境知识的知晓度总体较低。

(二)环境态度状况

环境态度是指人们在自身世界观和价值观基础上对环境问题的认识和评价,问卷主要通过14个问题来考察居民的环境价值观念、环保志愿意识以及环保满意度。

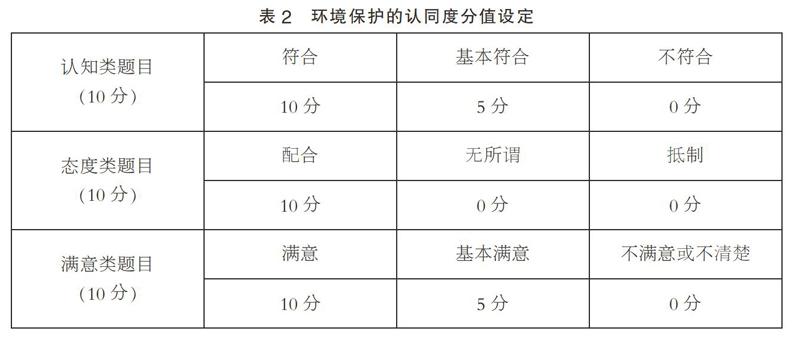

为了直观地衡量居民对环境保护的认同度,设定14个问题的总分值为140分,认知类6道题占60分,态度类5道题占50分,满意类3道题占30分。如表2所示:

用各个题目的分值乘以其认同比例并做和,得到居民的总体认同度得分为85.2分,换算成百分制为60.9分。可见居民对环境保护的认同度一般,并没有想像中的那么高。

(三)环境行为状况

环境行为也就是人们保护环境的行为习惯和倾向,问卷列举了9项有关环保的行为,涵盖了居民的衣食住行等各个方面,考察居民参与环境保护的情况。

为了直观地衡量居民环境保护的践行度,设定9个问题的总分值为90分,每道题10分,并规定受访者的表现符合生态环保理念得10分,基本符合得5分。如表3 所示:

用各個题目的分值乘以其比例并作和,得到居民的总体践行度得分为48.7分,换算成百分制为54.1分。可见,居民环境保护的践行度较低。

二、生态文明城市建设背景下贵阳市居民环境意识影响因素分析

(一)性别因素

性别在一定程度上能反映性格、心理、情感特征,性别差异会导致观察、分析、判断及解决问题能力的差距。

以环境知识的知晓度、环境保护的认同度和环境行为的践行度的评价得分为基础(按百分制计算),考察不同性别受访者的环境意识情况。经统计,从表4可以发现,男性的知晓度高于女性,女性的践行度和认同度略高于男性。但从总的得分情况来看,男性的得分大于女性,这说明男性的环境意识较女性更高。

(二)年龄因素

不同年龄的人成长在不同的年代,人生阅历、思想观念和生活习惯等存在差异。本次调查划分了六个年龄段:18岁以下、18-29岁、30-39岁、40-49岁、50-59岁和60岁以上。

以环境知识的知晓度、环境保护的认同度和环境行为的践行度的评价得分为基础(按百分制计算),考察不同年龄受访者的环境意识情况。如表5 所示,知晓度随年龄的增加呈现逐渐递减的趋势,认同度和践行度40岁以下得分较40岁以上要高。从总的得分情况来看,除50-59岁年龄段较前一年龄段高,其它年龄段人群随年龄增加,环境意识得分逐渐降低。

总体上来说,年轻人的环境意识比老年人要高。这一方面源于年轻人正处于学习知识的阶段,易于接受环境知识的学习和教育,另一方面也与老年人年龄增大,身体机能逐渐下降,手脚不灵便等因素有关。

(三)文化程度因素

文化程度不同,获取生态环境知识的能力、机会、渠道就会存在差异。按学历高低,划分为小学及以下、初中、高中或中专及相等学历、大专、本科、硕士研究生及以上6类。

调查数据显示,从总体上来看,居民的环境意识与教育经历密切相关,受教育程度越高,环境意识就越高。随着文化水平的提高,居民对环境知识的了解更加深入,对环保事业的参与程度也越高。这说明生态环境意识是一种被文化建构的“规范”,但是也不能排除“高学历、低践行”的逆反现象,此次调查本科及下随学历的增加践踏草坪的人数反而上升。

(四)职业因素

职业类型不同,社会地位和社交领域不同,日常接触的事物就不同,表出的综合素质、需求层次和社会责任感也就存在差异。

以环境知识的知晓度、环境保护的认同度和环境行为的践行度的评价得分为基础(按百分制计算),考察不同职业受访者的环境意识情况。由得分情况可知,农民的环境知晓度、认同度和践行度在被调查的所有的职业中得分最低,普通环卫工人和个体经营的得分也较低。因此,要加大对这些群体的环境教育,补足其环境知识的欠缺,从而转变自己的环境观念,做到自觉保护环境。

(五)经济收入因素

根据马斯洛的需求理论,随着收入的增加,居民会越来越关心生态环境。此次调查以2000元为一个节点,考察不同收入人群环境意识的高低。

总体上,从收入水平来看,低收入人群的环境知识水平较其它群体低,这与需求层次理论相契合。收入低的受访者大多为生计而奔波,无暇顾及生活的质量,而收入高的受访者已得到了基本的物质保障,会将更多的精力投入到提高生活质量上去。所以,在改善居民生活条件的同时,也要加强对低收入群体的环境教育。

三、生态文明城市建设背景下贵阳市居民环境意识培育措施

(一)政府方面

完善的环境保护法律法规,能够对居民的环境行为进行约束和引导,促进居民环境保护行为的养成。然而,目前我国的环境法规仍存在很多的漏洞和不足,需要政府进一步完善。同时,行政执法部门要加强其执法队伍建设,提高执法人员的综合素质和执法能力,以切实负担法律赋予的职责,有效行使法律赋予的权利。除此以外,司法部门也要加大环境违法惩罚力度,对于玩忽职守、造成环境污染的,无论是个人、单位还是地方政府,都要依法严肃查处,构成犯罪的,司法机关要严格根据保护环境的要求追究其刑事责任,加大违法和犯罪行为的打击力度,增强司法警示、威慑作用,防止因执行不力而出现流于形式的现象。

(二)学校方面

学校要建立完整的生态学科体系,把生态教育的内容渗透到各学科教学中,加强课堂环境教育,培养学生形成比较完善的生态知识结构和良好的生态环保意识与行为习惯,为国家输送更高素质人才。另外学校要建立学校环保考核机制,把绿色消费和环境保护等行为习惯纳入学生日常行为守则和德育考评体系之中,完善校园环保制度文化,通过奖惩手段促进外在文化向内在观念转化,强化学生的环保意识。同时,学校也要采取学生喜闻乐见的形式,把环保主题宣传教育活动常规化、多样化。通过开展丰富多彩的环保活动,宣传环保知识,培养学生的环保理念。

(三)家庭方面

家长是孩子的第一任老师,家长的一言一行都对孩子的人生观、世界观和价值观有着潜移默化的影响。俗话说,身教胜于言传。家长在日常的生活中,要以身作则,不断提高自身的环保素养,践行环保行为,为子女在环保方面做出表率。同时,家长也要积极为孩子营造一个良好的环保氛围,使孩子处在一个健康、绿色、环保和安全的生活环境中,让孩子能够时时刻刻感受到环保的力量,从而自觉养成良好的环保习惯。

(四)社会方面

现代社会是信息社会,媒体对人们生活的影响越来越大。利用媒体进行环境教育覆盖面广,形式活泼,人们乐于接受,容易取得很好的效果。在环境意识教育中,要注重利用媒体的宣传优势,调动各种传统以及新型媒体,对环境保护工作中的先进典型进行及时报道和表彰,发挥榜样的力量。同时,通过设立“环保形象曝光台”等,发挥新闻舆论的监督作用,对严重污染、破坏生态环境的单位和个人进行公开揭露和批评,增强公众破坏环境的耻辱感,充分运用舆论工具提高公民环境法制,唤起公民对环境保护的意识。

(五)个人方面

环境意识的形成与已有的生活观念和方式密切相关,这就需要公民树立生态环保观念,加强生态道德的引导作用。通过生态道德教育增加公民对生态环境的认识,并最终将这种认识转化为自觉保护环境的行动。同时,也要转变生活方式,培养环保消费模式。随着我国经济的快速发展,人们的生活和消费水平都有了很大的提高。然而,公民的日常生活行为对生态环境产生了极大的影响,疯狂的消费以及高能耗的生活方式,带来的是资源的枯竭和环境的破坏。因此,我们必须改变以往不合理的生活方式,养成良好的生活习惯,培育绿色环保消费模式,有效地降低对环境破坏的力度。

四、结语

人类只有一个地球,环境保护是一项全民的事业。要提高公民保护环境的意识,仅靠少数人的觉悟、少数人来做是远远不够的,必须动员全社会力量,依靠政府、学校、家庭、社会和公民个人的共同努力。只有这样,才能从根本上提高居民的环境意识,实现人与自然关系的和谐,从而推动生态文明城市建设,保护我们赖以生存的地球家园。

参考文献

[1]张晓芳.新农村建设中的农民环境意识问题研究[D].西安工程大学,2015.

[2]施超.公众的环境意识与环保参与[D].南京理工大学,2009.

[3]赵玉珍.农业院校大学生生态环保意识与行为培养研究[D].湖南农业大学,2010.

[4]王秀玉.生態文明视域下大学生环保意识与行为的培养[D].辽宁工业大学,2012.

[5]董洋.公民环境意识的培养[D].辽宁师范大学,2014.

[6]刘文娟.中国西部地区公众环境意识现状分析及培育对策研究[D].中国海洋大学,2004.

(作者单位:贵州大学公共管理学院)