不同肉色甘薯产量和农艺性状相关性分析

2018-08-16赵大伟徐宁生李国芳邓国军孟凡来李明福

赵大伟,徐宁生,李国芳,邓国军,孟凡来,李明福

(1.文山州农业科学院,云南 文山 663099;2.云南省农业科学院经济作物研究所,云南 昆明 650205;3.临沧市热作科技指导站,云南 临沧650205;4.玉溪农业职业技术学院,云南 玉溪 653100)

【研究意义】甘薯(Ipomoeabatatas)是重要的农作物。我国约94 %的甘薯品种具有冲绳100 号和南瑞苕的血缘[1]。品种遗传基础比较狭窄,不利于甘薯品种的进一步遗传改良。【前人研究进展】甘薯资源的亲缘关系评估,即品种资源多样性评价方面的工作,已有很多报道。李强等分析了中国62 份甘薯主要亲本的遗传多样性,发现通过UPGMA 法,可以聚为2 大类,一类为国内自育材料,一类为外引材料[2]。贺学勤等用RAPD、ISSR及AFLP分子标记,对来自中国4个省的48个甘薯地方品种进行了遗传多样性分析,结果表明中国甘薯地方品种的遗传变异十分丰富;此研究同时发现由3种标记产生的聚类图存在一些差异,但将3种标记产生的多态性条带结合聚类图可以很好地揭示48个地方品种的亲缘关系,48个品种聚为两大类,一类以8个广东材料为主,另一类由剩余的8个广东材料和其余3省的32个品种组成[3]。Austin用表型性状多样性标记对中美洲地区甘薯种质资源开展进化和遗传多样性研究,提出甘薯是三叶裂薯(Ipomoeatriloba)和三叶浅裂野牵牛(Ipomoeatrifida)杂交后代经染色体加倍后形成的假说[4]。李慧峰等对广西保存的476份国内外甘薯种质资源的形态标记进行遗传多样性分析,结果显示广西保存的甘薯种质资源存在比较丰富的遗传多样性[5]。【本研究切入点】研究甘薯主要育种亲本的遗传差异,对组配优良杂交组合,提高育种效率等具有重要的意义[2]。但以肉色类型为单位的亲缘关系的评价,迄今未见报道。【拟解决的关键问题】本文拟进行不同肉色的品种是否有比较远的亲缘关系方面的研究,从而为新品种选育的亲本选配,提供新的理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试材料43份,其中白肉甘薯16份,紫肉甘薯14份,黄肉甘薯13份,来源于云南(9份)、广西、江苏、河北、河南、四川和山东等地。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计 试验于2014和2015年在文山州农业科学院试验场进行,23°20′50″N,104°16′24″E,海拔1260 m。试验设计采用随机区组,3次重复。每个试验小区为4行区,面积20 m2。栽插的密度为5~6万株/hm2,5月下旬栽插,11月中旬收获,全生育期153~173 d。根据高产要求[6]实施灌溉、除草、防虫、排水等田间管理措施。

1.2.2 性状测量和数据分析 收获前10天在每个材料的第Ⅱ小区第2垄或第3垄连续取样5株,根据《甘薯种质资源描述规范和数据标准》[7],测定每个品种(系)蔓长(m)、基部分枝数和茎粗(cm);收获时测定每个品种(系)单株结薯数、商品薯率(%)和鲜薯产量(kg/hm2);收获期分区进行烤种,每小区随机取样5个,采用常规烘干法,测定薯干重量(kg/hm2),根据吕长文[8]等的方法折算出干率(%),即薯干重量=鲜薯产量×干率,再根据王文质[9]等的方法计算出淀粉含量(%),亦即淀粉含量=烘干率×0.86945-6.34587,然后根据杨爱梅[10]等的方法计算淀粉产量(kg/hm2),即淀粉产量=鲜薯产量×淀粉含量;薯块熟食适口性评分参照张允刚等的方法。试验采用Excel 2007和DPS16.05高级版进行处理和统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同肉色类型甘薯产量性状的差异分析

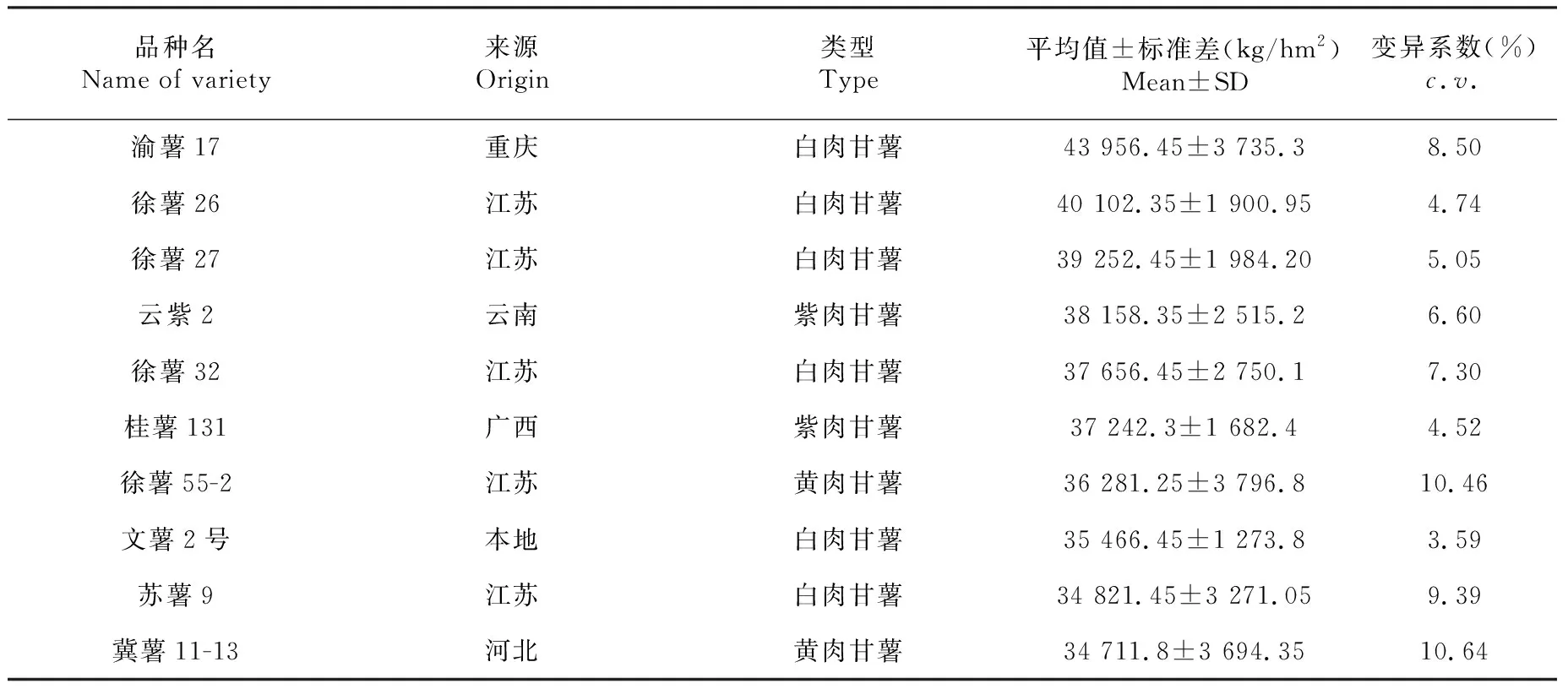

产量性状分析结果见表2,供试材料中,白肉甘薯、紫肉甘薯和黄肉甘薯的2年平均鲜薯产量分别为34 439.88、28 123.69和27 204.95 kg/hm2,白肉甘薯的鲜薯产量明显高于紫肉和黄肉。鲜薯产量最高的10个甘薯品种(系)见表1,包括6个白肉甘薯、2个紫肉甘薯和2个黄肉甘薯,排首位的是渝薯17,紫肉甘薯排首位的是云紫2,黄肉甘薯排首位的是徐薯55-2。

不同肉色甘薯产量差异显著,白肉甘薯鲜薯产量(34 439.88±1702.85)kg/hm2高于紫肉甘薯(28 123.69±1975.41)kg/hm2和黄肉甘薯(27 204.95±1382.16)kg/hm2,非云南品种鲜薯产量(32 064.77±2911.09)kg/hm2高于云南品种甘薯(24 576.61±1309.00)kg/hm2。其中源于重庆的渝薯17是供试材料中鲜薯产量(43 934.48±3733.43)kg/hm2最高的品种。

2.2 不同类型甘薯产量和农艺性状的差异分析

对蔓长、基部分枝数和茎粗3个地上部农艺性状分析结果见表2,供试材料中,云南品种的蔓比外引品种长,黄肉品种的蔓比白肉和紫肉品种长;白肉品种的基部分枝数多于黄肉和紫肉品种,非云南品种基部分枝数多于云南品种;非云南品种的茎粗于云南品种,白肉品种的茎粗于紫肉和黄肉品种。

除地上部外其余性状分析结果见表2,白肉品种的单株结薯数、鲜薯产量、干率、薯干重量、淀粉含量和淀粉产量等均高于黄肉和紫肉品种;紫肉品种的商品薯率高于白肉和黄肉品种;黄肉品种的薯块熟食适口评分最高,黄肉品种的蔓长和薯块熟食适口评分高于白肉品种和紫肉品种;非云南品种地下部性状优于云南品种,云南品种的薯块熟食适口评分高于非云南品种。

2.3 甘薯产量和农艺性状的相关性分析

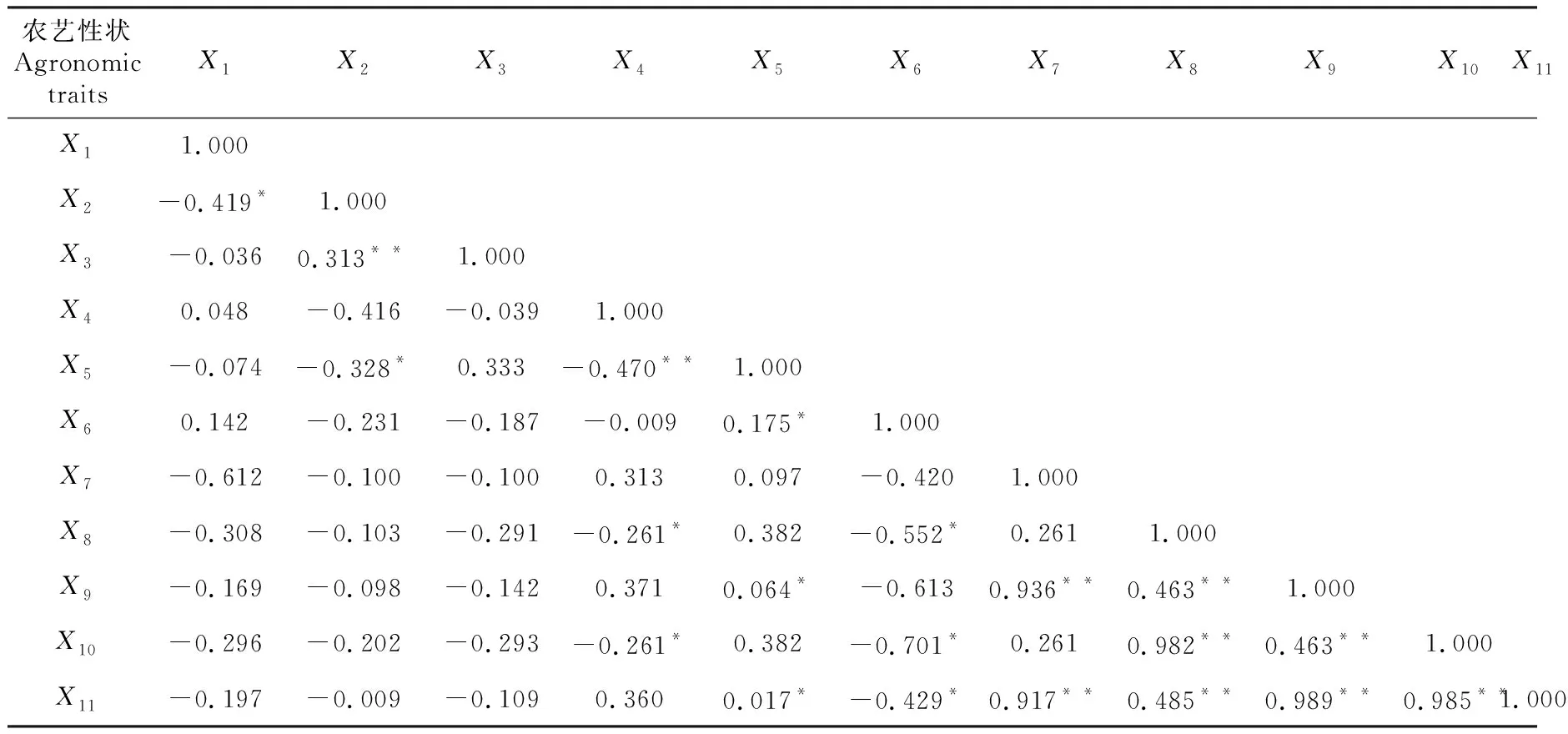

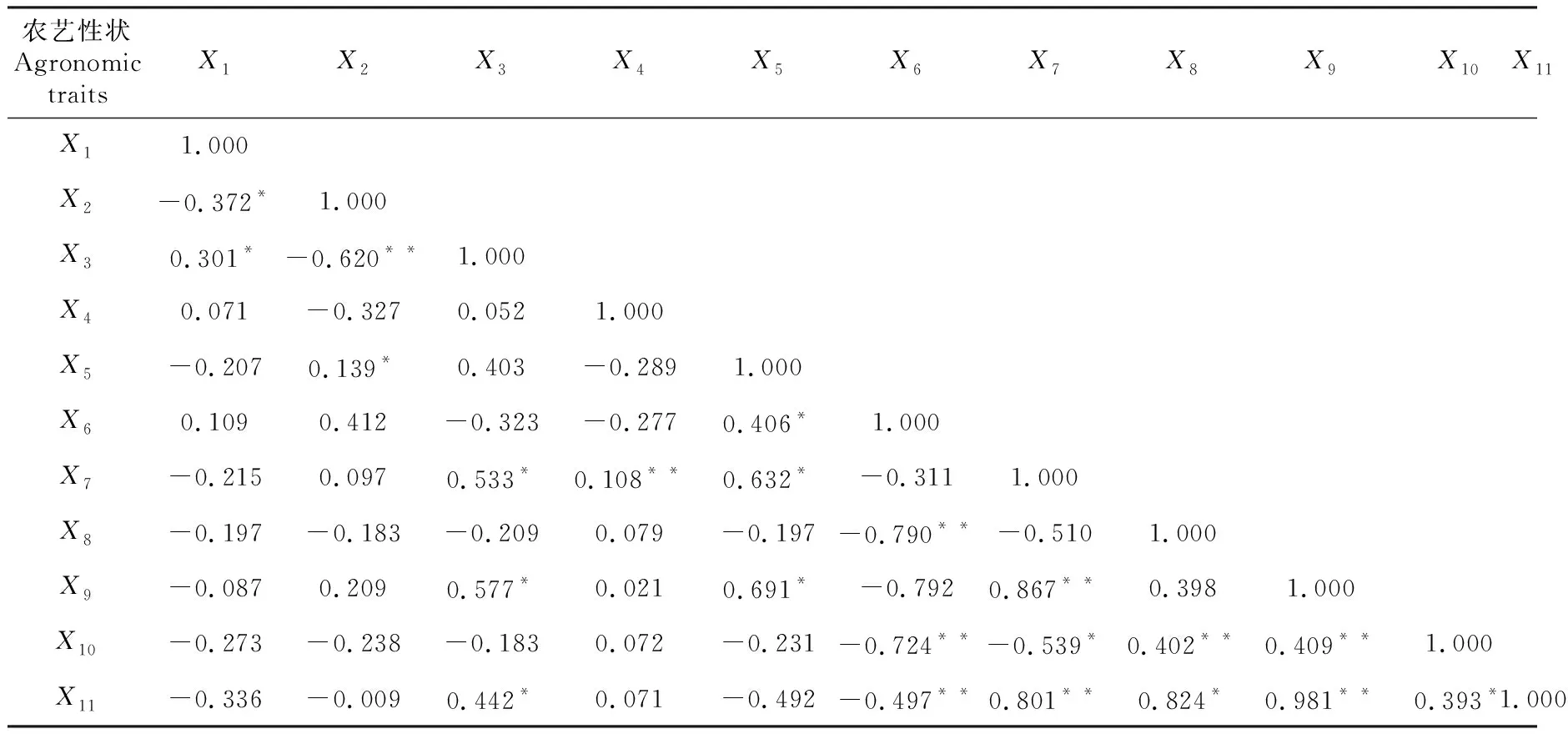

2.3.1 地上部性状间相关性分析 对蔓长、基部分枝数和茎粗之间相关性分析结果见表3~5,每个品种蔓长与基部分枝数呈显著负相关;白肉品种和黄肉品种的蔓长与茎粗呈显著正相关;紫肉品种的基部分枝数与茎粗呈极显著正相关,而黄肉品种和白肉品种的基部分枝数与茎粗呈极显著负相关。

2.3.2 地下部性状之间相关性分析 地下部性状之间相关性分析结果见表3~5,每个品种的鲜薯产量、淀粉产量和薯干重量之间呈极显著正相关。白肉甘薯的单株结薯数与鲜薯产量呈极显著正相关;商品薯率与淀粉含量和干率呈极显著负相关,与薯块熟食适口评分、鲜薯产量和薯干重量呈显著正相关;淀粉含量与干率和薯干重量呈极显著正相关,与鲜薯产量呈显著负相关;淀粉产量与干率和淀粉含量呈显著正相关。紫肉甘薯的淀粉含量和干率均与淀粉产量呈极显著正相关;淀粉含量和干率与单株结薯数呈显著负相关;薯干重量和淀粉产量与商品薯率呈显著正相关。黄肉甘薯的薯块熟食适口评分与干率、淀粉含量和淀粉产量呈极显著负相关,其余性状之间无显著相关性。

2.3.3 地上部与地下部性状之间相关性分析 地上部与地下部性状间相关性分析结果见表3~5,每个品种的基部分枝数与商品薯率呈显著正相关。白肉品种的淀粉含量和干率与茎粗呈显著负相关;黄肉品种的薯干重量和淀粉产量与茎粗呈显著正相关,其余性状间无显著相关性。

表1 鲜薯产量最高的10个甘薯品种

续表2 Continued table 2

注:X1~X11分别代表蔓长(m)、基部分枝数、茎直径(cm)、单株结薯数、商品薯率(%)、薯块熟食适口评分、鲜薯产量(kg/hm2)、干率(%)、薯干重量(kg/hm2)、淀粉含量(%)、淀粉产量(kg/hm2)。同列数据后不同大小写字母分别表示在P﹤0.01和P﹤0.05上差异显著。

Note:X1-X11represent thelength of vines (m), number of branches, stem diameter(cm), number of storage root per plant, commodity sweet potato rate(%), palatability, fresh yield (kg/hm2), dry matter content(%), dry root yield(kg/hm2), starch content(%), starch yield(kg/hm2). Different capital letters or lowercase letters in the same column mean significant difference atP﹤0.01 orP﹤0.05 levels, respectively.

注:**和*分别为0.01和0.05水平下相关显著,下同。

Note: **and*represent significant correlation at 0.01 and 0.05 levels, respectively,the same as below.

表4 紫肉甘薯产量与农艺性状间的相关性分析

表5 黄肉品种产量与农艺性状间的相关性分析

相关性分析显示,甘薯鲜薯产量、淀粉产量和薯干重量之间呈极显著正相关(r≥0.714);基部分枝数与蔓长呈显著负相关(r≤-0.582)。白肉品种的单株结薯数与鲜薯产量呈极显著正相关(r=0.064);淀粉含量与商品薯率呈极显著负相关(r=-0.120),与茎粗呈显著负相关(r=-0.099),与干率呈极显著正相关(r=0.415)。紫肉品种的基部分枝数与茎粗呈极显著正相关(r=0.313);淀粉产量与干率呈极显著正相关(r=0.485),与商品薯率呈显著正相关(r=0.017),与淀粉含量呈极显著正相关(r=0.985)。黄肉品种的茎粗与基部分枝数呈极显著负相关(r=-0.620),与淀粉产量呈显著正相关(r=0.442);薯块熟食适口评分与干率、淀粉含量和淀粉产量均呈极显著负相关(r=-0.790,-0.724,-0.497)。

3 讨 论

甘薯资源亲缘关系的研究,报道很多,采用的方法也很多,获得的结果也不少。利用表型性状多样性标记进行分析方面,Austin对中美洲地区甘薯种质资源以此方法开展进化和遗传多样性研究,最先提出甘薯是三叶裂薯(Ipomoeatriloba)和三叶浅裂野牵牛(Ipomoeatrifida)杂交后代经染色体加倍后形成的物种这一假说[3]。Sagredo 等利用RAPD标记技术对智利甘薯栽培种的遗传多样性进行研究,结果是智利本土甘薯品种遗传多样性背景狭窄[11]。

李强等进行中国甘薯主要品种遗传多样性的ISSR分析,结果为中国甘薯主要亲本遗传多样性比较丰富,其中自育材料与外引材料之间遗传距离比较远;尤其是亚洲亲本遗传多样性高于非洲和美洲的材料;他们据此建议在甘薯育种中,可以进行不同来源的亲本进行杂交,即国内自育亲本与外引材料以及外引亚洲材料与外引其他材料配制组合,从而拓宽甘薯品种的遗传背景,选育出更优良的品种[2]。

罗凯等利用SSR分子标记、多个农艺性状和品质性状,对82份中国西南地区主要甘薯资源进行遗传多样性分析,他们认为单独利用某一种标记或性状对亲本材料进行衡量都不全面,建议结合分子标记和多种表型性状进行综合分析[12]。

本实验结果显示,不同肉色类型品种之间农艺性状差异较大,是否表明不同肉色类型品种遗传距离较大?

紫肉甘薯的基部分枝数与茎粗呈极显著正相关,而白肉和黄肉呈极显著负相关;紫肉甘薯的单株结薯数与商品薯率呈极显著负相关,而白肉和黄肉不显著;白肉甘薯的商品薯率与淀粉含量呈极显著负相关,紫肉呈不显著正相关,黄肉呈不显著负相关;白肉甘薯的茎粗与干率呈显著负相关,紫肉和黄肉呈不显著;白肉甘薯和黄肉甘薯的鲜薯产量与淀粉含量呈极显著负相关,紫肉呈不显著。显然,如此大的差异,表明不同肉色类型的品种,遗传差异比较大。

关于不同肉色类型品种的遗传差异,有不同的结论。南文卓等进行30份海南地区引种甘薯种质资源的SSR分析,6份紫薯被聚类在不同树状分枝中,他们据此认为按照薯肉颜色分类的结果并不能代表其在DNA水平上整体多态性[13]。

黄洁等进行紫、红黄肉甘薯种质遗传多样性的ISSR 分析,聚类分析和主成分分析将49 份甘薯种质聚为4大类,类型间遗传差异较大,将红黄薯单独聚为1 类,说明紫薯和红黄薯分别具有明显不同的来源和系统演化关系。种质间的遗传相似系数变幅为0.58~0.93,其中,0.61~0.70之间的种质占51.4 %,0.71~0.80之间的占44. 0 %。而邻近地域育种单位或同一育种单位的品种亲缘关系较近[14]。

要得出更为准确的结论,对本研究中所用的材料进行分子生物学研究,是今后的工作。

不同肉色类型的品种杂交,即遗传距离较远的亲本杂交,有望从后代中选育出新的优异品种。高产品种和低产品种杂交,会降低产量。但新品种的选育,品质和抗病性才是第一位,产量已经不是决定性因素。选配亲本时,不同肉色品种杂交,“异色杂交”是一个值得一试的育种策略,也许能取得某些突破。

4 结 论

本研究表明,不同肉色类型的品种亲缘关系较远,在育种过程中亲本选配时,可以考虑用不同肉色的品种进行杂交,即“异色杂交”,有望从杂交后代中选育出好的品种。