我们都是待宰的羔羊?大数据杀熟的背后

2018-08-10炒鸡含大虾

炒鸡含大虾

辨别大数据杀熟

在这个话题中,我们主要需要区分三个概念:精细化运营、价格歧视以及大数据杀熟。这三个概念的现象看起来十分相近,但却不能混为一谈,我们举例说明:

为什么会有大数据杀熟

价格歧视就是把同样的服务和产品,用不同的价格卖给不同的用户,本质上,它迎合了商业公司的最终目标:利润的最大化。

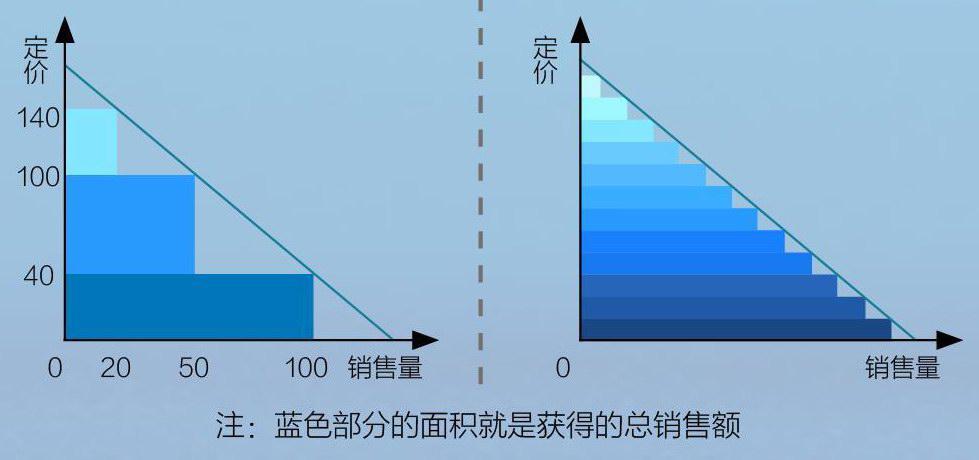

在经济学中,有个简单的模型——需求曲线(Demand Curve),来说明在其他条件一定的情况下,消费者对于—个产品的价格变动和需求量变动的关系:

商家不满足于只获得图中任意一块矩形面积的销售额,那么理想的方式就是同—件商品或者服务用不同的定价卖给不同的人,最大化地填满空白处,以博取最大利益,如下图:

但是这种理想的形式要求的几乎就是给每一个消费者一个独立的定价,这在现实商业社会中是不可能实现的,所以只能用价格歧视的手段来尽量接近这一目的。

在传统商业社会就会出现诸如街边单买一支冰棍比去批发市场批发一百支的单价要贵,去三亚比去有雾霾时的北京买同款防雾霾口罩要贵,拿着学生证去吃比萨还能打折等等情况。诸如此类传统的价格歧视我们却能习以为常,很大程度上是因为它的规则比较透明,而且针对的往往是—种人群而非某个个人。

按理说,互联网商务的发展,应该能更进一步消除这样的价格歧视,比如冰棍问题就可以团购,口罩在网上买全国一个价,吃个比萨说不定还能用券,但是事情却并不如我们所预料的那样美好,因为大数据出现了。

近日在微博上有用户爆出,使用某网络打车软件时,同一条路线,经常打车的用户手机上给出的价格明显高于不经常打车的用户。这个话题—经发酵,马上就有大批网友吐槽类似经历。

其实这不算什么新鲜事,早在2000年,就有亚马逊用户发现《泰特斯》(Titus)的DVD对老顾客的报价为26.24美元,但删除cookie后则变成了22.74美元。

这些现象都有—个共同点,就是用户的消费习惯被商家窥视得一清二楚,在此背后“作怪”的,正是目前炙手可热的“大数据”。

别小看这三者的差别,第一种是合法且有利于推进消费升级的策略;第二种是打擦边球,处于一个灰色地带,利用消费者的习惯培养,背叛成本高的现象;第三种则是商家通过大数据判断消费水平和价格敏感度,然后通过信息不对称来区别定价,属于欺诈行为。

大数据杀熟的技术原理

如果要实现完全的价格歧视,即给每个人单独定价,那么需要满足两个条件:

1.商家有能力了解每个不同消费者的购买能力、消费习惯以及价格敏感性,從而获取定价依据。

2.消费者彼此隔离,获取价格的渠道单一,无法得知商品的其他定价。

这两个条件看似很困难,但是在互联网领域就变得相对简单。

首先,每个电商平台都会有要求注册个人账户,在注册账户以及随后产生的消费中,就产生了大量的个人信息,这些信息就是大数据的一部分,通过分析用户的消费金额、单价、价格区间、次数、品类,以及浏览到下单的时间,与商家聊天情况,甚至用户使用什么手机等等这些与消费相关的数据,就可以知道这个账户的所有者的消费习惯、消费能力,以及对价格的敏感程度,从而为定出一个你不敏感的价格提供了依据。

第二个条件看起来好像不太现实,但实际上你会发现,在互联网平台上消费,往往都是个人的独立行为,在这期间,你必须登录你自己的账户,而你看到的价格等信息都是平台针对你来设置的。与传统线下商场的标价是针对所有在场顾客的情况相比,网购形成了一个相对封闭的购物环境,用户很难在同—个账户的情况下发现价格差异。

未来

那么大数据是否就一无是处了呢?其实大数据挺无辜的,因为这关键要看用大数据的人是怎么样的一群人。

亚马逊在经历了那次“大数据杀熟”事件之后,从此放弃了这条路,转而用大数据来做商品推广,安排首页默认显示的商品推荐,从而获得更多利润。

对于大数据杀熟这种现象,不仅仅需要政府和行业协会来规范,建立合理的管理制度与法律,更直接的是,这种本质带有欺诈性质的行为本身就会伤及用户忠诚度与满意度,是攫取短期利益的一种杀鸡取卵的手段,竭泽而渔注定无法长久。