海区鲍参混养技术初步试验

2018-08-08林小华

林小华

鲍海区吊养在福建省有二十多年的历史,近几年随着成品鲍价格的下跌,人工费的增加,养鲍的效益在逐步降低,为了进一步综合利用海上养鲍设施,同时不影响鲍正常养殖方式和养殖生长的前提下,在福建省平潭流水小庠海区养鲍笼内进行皱纹盘鲍和刺参混养试验,取得了一定的经济和生态效益。现将试验情况介绍如下。

1 试验条件

1.1 养殖设施

养殖设施为传统的海上鲍养殖设施,养鲍笼子为黑色塑料箱,规格为30cm×40cm×12cm,每6层组成一串;一个3m×3m×4m的网箱内吊养60串养殖笼子。

1.2 水质条件

全年水温变化幅度为11~28℃,透明度3m以上。DO 为 5.6~7.8mg/L,pH 值为 8.0~8.3,盐度为28~32。

1.3 苗种

鲍苗种来自本地的育苗场,海参苗种从山东青岛购进。

2 方法步骤

2.1 苗种选择

2015年11月1日从山东青岛购进当年人工参苗2000头,平均体质量2.5g;鲍苗来自本地2014年10月培育的苗。

2.2 参苗的强化培育

考虑到环境的变化,参苗运至养殖基地没有直接装箱养殖,而是寄放在陆基水泥池(4m×6m)进行暂养,强化培育15d,每天投喂1~2次海参专用配合饲料。经15d暂养平均体质量达到2.9g/头。

2.3 搭配混养

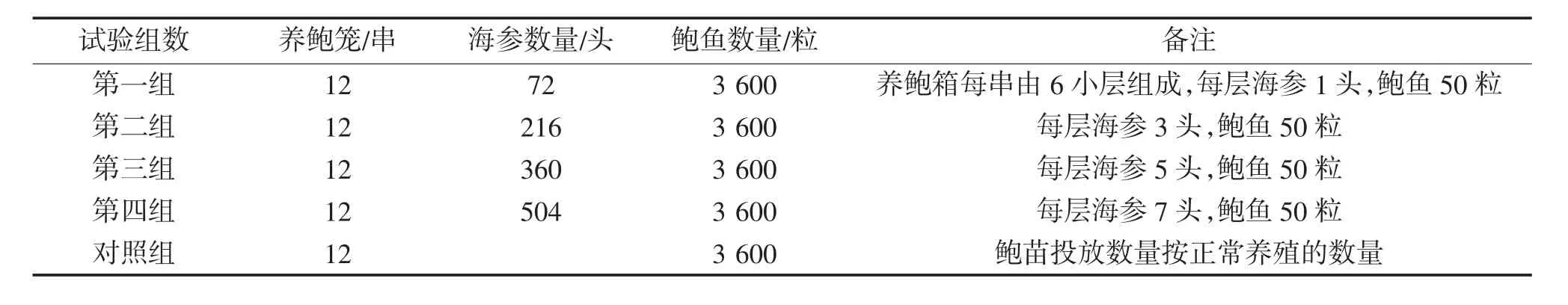

2015年11月16日开始分四组进行鲍参混养,海参按 1头/层、3 头/层、5头/层、7头/层 四组试验,鲍鱼按50粒/层正常养殖。海参平均体质量2.9g/头,鲍鱼体质量平均为2.5g/粒。具体见表1。

2.4 日常管理

表1 试验组投放鲍鱼数量比例

记好生产日志,做好海水理化因子的变化记录以及常规的生产管理记录。

3 混养试验结果

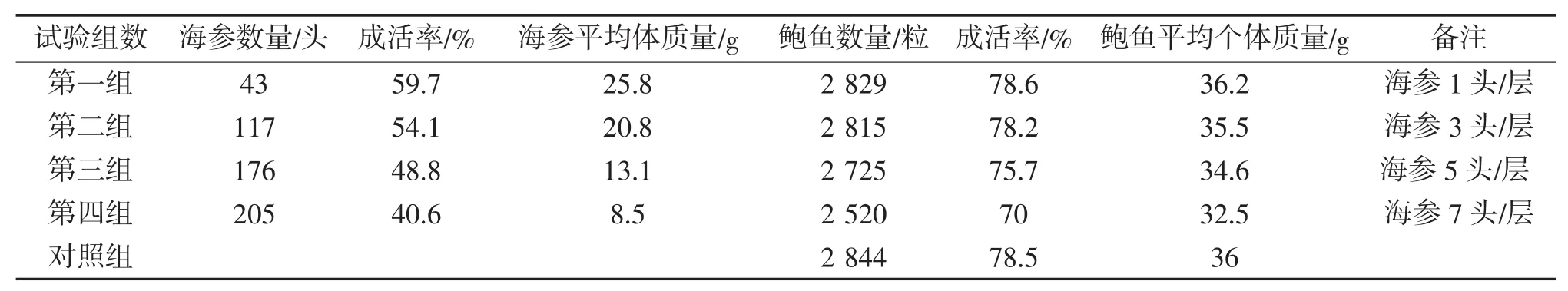

经过一年的试养,于2016年11月13日进行结果验收,见表2。

经过2016年一个夏季的养殖,同等养鲍数量下(50粒/层)刺参混养的四个试验组,刺参成活率分别为59.7%、54.1%、48.8%、40.6%,平均体质量分别为 25.8、20.8、13.1、8.5g/头,鲍鱼成活率分别为78.6%、78.2%、75.7%、70%,平均体质量分别为36.2、35.5、34.6、32.5g/粒,对照组鲍鱼成活率为78.5%,平均体质量为36g/头(表2)。

表2 各组鲍参混养成活率和个体增重表

4 小结与讨论

试验结果表明,在海区养鲍笼中,混养适当数量的刺参,实行鲍参混养是可行的。可以在不影响鲍生长的情况下,同时获取了一定的数量的刺参。

从表2可以看出刺参经过一个夏天养殖(夏眠)成活率较低,最高只达59.7%,如果在11月能进大规格参苗(平均40头/kg左右),经一个冬天的养殖,不度夏,可以在翌年夏季到来之前达到商品规格上市,成活率就能提高。

在鲍的密度相同情况下,刺参的混养密度不同,参、鲍的个体平均增重不同(表2)。刺参按1头/层的密度混养,平均个体增重效果最好,鲍的平均个体增重效果也最好。成活率比对照组略高,其原因可能是混养的刺参能够摄食鲍的粪便和笼子中残饵以及有机碎屑,有利于水质的净化和交换,可以促进鲍的生长,但刺参的混养密度超过5头/层时,鲍、参的增重都明显低于1头/层、3头/层密度的增重情况,这可能与刺参密度偏大,水体中溶氧量受到影响有关。所以,试验表明,混养的刺参密度为1~3头/层为宜。关于鲍参混养的最佳效果还有待进一步深入的研究和探索。