经济金融化的效率边界分析

——兼论金融资源“脱实向虚”的原因

2018-07-10刘祚祥

刘祚祥,肖 妮

(长沙理工大学 经济与管理学院,湖南 长沙 410114)

一、引言

现代社会,金融服务于实体经济之所以会成为一个问题,关键在于20世纪以来,经济金融化模糊了实体经济与金融经济之间的边界,而且在经济学家的视野中,货币经济与实体经济之间的界限从来就不是泾渭分明的[1]。资产资本化、资本证券化,是经济金融化的表现形式。由此可见,经济金融化是经济发展到一定阶段上的产物,体现了经济发展的内在规律与企业发展的内在逻辑,并在一定程度上推动了经济的发展[2]。经济金融化主要表现在以下几个方面:(1)经济与金融相互渗透融合,密不可分,成为一个整体;(2)社会上的经济关系越来越表现为债权、债务关系、股权、股利关系和风险与保险关系等金融关系;(3)以金融资产总量/国民生产总值的比率来表示的金融相关率日益提高;(4)直接金融的发展速度大大地高于间接金融,直接金融所占的比例日益加大。经济金融化与金融发展密不可分,在一定程度上可以认为金融发展导致了经济金融化,经济金融化是经济发展的结果。

纵观发达国家的经济发展,可以发现,由于金融发展导致的经济金融化、企业金融化等现象,模糊了实体经济与金融产业之间的边界,以及金融发展与经济增长的关系[3-6]。一方面经济金融化使得企业金融的“蓄水池”效应,可以通过出售金融资产,降低财务成本,增加实业投资[7-8],而金融资产价格上升则会改善企业资产负债表,进而有利于企业再融资,并投资实体经济[9];另一方面经济金融化、企业金融化形成对实业投资的“挤出”效应与“替代”效应,导致金融发展成为经济“脱实向虚”的内在动因[10-12]。如何防范经济运行过程中的“脱实向虚”,提高金融服务于实体经济,已经成为2008年之后金融理论研究的热点[1] [4]。很显然,经济金融化对经济发展存在一个效率边界,在边界之内,经济金融化有利于实体经济发展[13-15];而一旦越过了这个边界则会成为经济发展的桎梏,经济金融化、企业金融化则成为金融与经济危机的根源[16]。已有的文献以短期均衡金融杠杆率来表现经济金融化的效率边界,如果金融杠杆水平相对于均衡金融杠杆率出现了正向偏离,意味着金融泡沫出现[17];如果出现负向偏离,意味着资本市场活力不足,表明金融服务实体经济不到位[4]。本文以金融资源“脱实向虚”现象为分析起点,用投资收益风险比来衡量经济金融化的效率边界,目的是通过保持经济金融化的最优规模,让金融高效率的进行资源配置,更好的服务于实体经济。

二、实体经济、虚拟经济、货币市场三部门模型

(一)三部门的指标选取

现有的文献以实际GDP和工业增加值来表示实体经济的发展指标,因此,我们可以用企业资金利润率来代表实体经济的收益率;货币市场中的收益率可用银行利率来表示;由于国外有着成熟的证券市场体系,国外的文献主要是研究股票市场对实体经济的影响,股票市场反映实体经济运行情况等,而国内的股票市场由于发展晚,体系不成熟,结构不完善等原因,其主要反映国有及国有控股企业的经营情况,不能代表整个实体经济的发展水平[18]。国内学者主要是使用股票市场收益率、房地产行业的价格指数、股市市值等指标来表示虚拟经济(或者金融经济)的运行发展。为使研究更为准确,不能用单一指标来代表虚拟经济的收益率,本文拟选取多个指标来代表虚拟经济收益率。

本文借鉴苏治、方彤等人的研究成果[19],在其论文中,他们利用虚拟经济因子的方法,从与虚拟经济运行相关的变量中选取第一成分,来代表虚拟经济的运行发展情况,通常虚拟经济经常涉及到股票市场、房地产行业、大宗商品期货市场、外汇市场以及金融期货市场等,故与虚拟经济运行相关的指标主要包括:资本市场指标、房地产指标、汇率指标和银行指标。因此,本文用股票市场的收益率与房地产收益率来代表虚拟经济的收益率。

(二)三部门模型——修正的费雪方程式

20世纪初欧文·费雪提出的交易方程式即MV=PT(其中M、V、P、T分别代表货币供应量、货币流通速度、一般价格水平、实体经济商品和劳务的交易量)和马歇尔与庇古提出的剑桥方程式即M=KY(其中M、K、Y分别代表货币供应量、货币需求在国民收入的比例、国民收入)是货币数量论学说中最具有代表性的方程式。这两个方程式都是两部门模型(货币和实体经济),二者得出的结论是相同的,但其研究的角度不同。前一个侧重货币的交易功能,而后一个侧重货币的持有功能。随着虚拟经济的发展,货币源源不断地流入股票市场、债券市场、外汇市场等等,出现了“失踪的货币”之谜,这两个方程式已经不能合理地解释现今的经济现象了,现今货币交易不仅仅局限于实体经济的产品和劳务,大量的货币涌入了股票市场、房地产投资、债券市场等,如果把虚拟经济部门加入费雪方程式中,则两部门模型就变成三部门模型,其更能反映出经济现象。

模型假设:所有人都是理性人,追求利益最大化即在时期t内,投资者优先投资于收益风险比高的资本,直到实体经济和虚拟经济的每一单位货币收益风险比相等,则达到平衡状态。

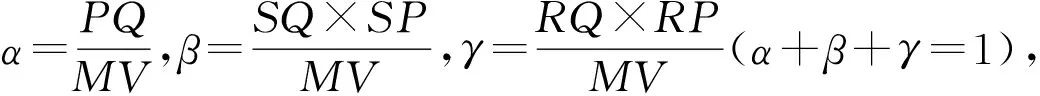

前文提到虚拟经济用股票市场和房地产市场来代表,那么三部门的货币数量公式表示为:

M×V=P×Q+FP×FQ=P×Q+SP×SQ+RP×RQ

(1)

其中,FP代表虚拟经济的一般价格水平,FQ代表虚拟经济的数量,SP代表股票市场的一般价格水平,SQ代表股票市场的数量,RP代表房地产行业的一般价格水平,RQ房地产行业的数量,其他的字母含义与上面相同。M在这里指的是狭义货币M1,即流通中的现金和活期存款之和。为什么选择M1呢?主要原因有:本文是研究经济金融化的效率边界,即经济金融化的最优规模,其中涉及到了企业资金进入到了虚拟经济中的问题,所以不包含企事业定期存款、居民储蓄存款这些货币资金的流向。

这个货币数量公式(1)实际上是表示:货币供给量(M1)等于实体经济的货币加上虚拟经济的货币。这三者的关系主要表现为:(1)货币供应的增加或减少会影响实体经济和虚拟经济中的货币,进而影响它们的规模;(2)实体经济、虚拟经济的规模大小和价格变化会影响货币供给政策的制定;(3)实体经济的收益率会影响虚拟资产价格(如股票价格),进而影响虚拟资产的收益率、虚拟经济的规模;(4)虚拟经济通过对资金进行配置加上其他渠道从而对实体经济产生影响。

对方程(1)两边同时对时间t求导,得:

(2)

对方程(2)两边同时除以MV,得:

(3)

mt+vt=αt(pt+qt)+βt(spt+sqt)+γt(rpt+rqt)

(4)

但是在实际经济中,货币供给很少按照α、β、γ的比例流入实体经济、股票市场、房地产市场中,货币供给更多的是流入金融体系内部空转,甚至实体经济的资金也流出到了金融体系之中,加深了经济金融化趋势,从而出现了以金融为核心的新经济增长模式。在这种经济增长模式下,居民的消费水平与资产价格联系日益紧密,资产价格上涨导致居民财产性收入和抵押品价值增加,从而推动消费扩张、信用扩张,并因此也推动了经济发展。因此,通过金融扩张、做大资产的发展方式,是西方发达国家以金融为核心的经济增长方式,并进一步诱发了货币资金等金融资源的 “脱实向虚”趋势。

三、金融资源“脱实向虚”的原因

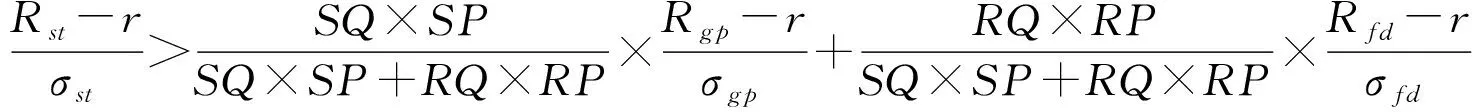

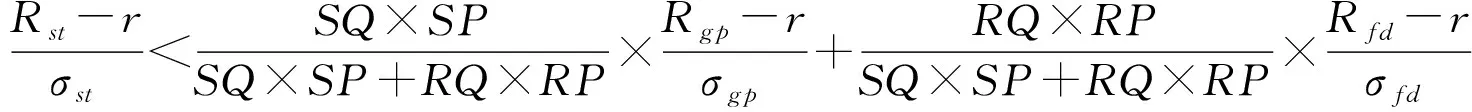

(一)实体经济与虚拟经济收益风险比差异

夏普指数是基金评价的三大经典指标之一,其表达式为:夏普指数=〔平均报酬率-无风险报酬率〕/标准差。我们可以借鉴这个指数来进行指标的构建,然后对实体经济和虚拟经济来进行比较,即两个领域的收益风险比=〔平均报酬率-无风险报酬率〕/标准差。

(5)

即实体经济收益风险比大于虚拟经济收益风险比,则投资者会倾向于投资实体经济,大量的资金会进入实体经济,实体经济繁荣,但是由于虚拟经济的规模不大,不能够最大化的服务于实体经济,最大程度的降低实体企业的融资成本。

(6)

式(6)表明实体经济收益风险比小于虚拟经济收益风险比,则投资者会倾向于投资虚拟经济,导致大量资金进入虚拟经济,造成金融泡沫,形成金融风险,从而导致金融没有达到服务于实体经济的目的,其高效配置资源的功能也没有实现。

(7)

式(7)实体经济收益风险比等于虚拟经济收益风险比,则投资者在两个领域投资都可以,金融可以最大程度上服务于实体经济,实体经济能够保持持续的增长,不会造成金融资源“脱实向虚”的现象。

可以进一步分析,为什么会出现上述所提到的虚拟经济收益风险比大于实体经济收益风险比呢?到底是因为实体企业自身竞争力、创新能力不足,导致其主营业务收入较低,实体经济投资收益率低?还是因为虚拟经济的利润高,其投资收益比高,造成实体经济与虚拟经济的边际资本收益风险比有差异,很多实体企业投资于虚拟经济,导致其资产证券化?如果是前面一种原因,那么我们就需要提高企业的竞争力,提高企业的利润,如果是后面一种情况,我们就需要规范股票市场、房地产市场等,使其服务于实体经济,降低企业的融资成本,我们可以结合企业内部和企业外部两方面来分析。

(二)企业内部的价值最大化偏好

首先,企业内部的资本运作。2017年末,我国银行业的资产总额占整个社会融资规模的80%左右,所有的企业都希望通过获得银行的信贷资金来满足自身融资要求。然而,银行信贷要求企业拥有固定的生产经营场所与设备,信誉良好,经营情况稳定等条件,这造成了中小企业贷款难的问题。企业为了迎合银行的贷款要求,短时间内通过金融工具进行资本运作以扩大自身的资本规模,以试图获取银行信贷,这导致企业内部产生了金融化的内在激励。许多生产型企业试图通过资产证券化以获取银行信用评估,同时也为获取利润提供了新的途径。由于企业资金的证券化、不动产投入使用,导致许多中小企业的生产经营活动、产品研发活动资金短缺,企业再生产难以为继。至于包括明天系、海航系、安邦系等在内的28家民营金融财团巨头,在短短的十几年的时间则聚集了成千上万亿的巨额资产,其典型的手法则是通过资产资本化、证券化运作的结果,也是企业金融化发展的典型。此外,近20多年来,我国国企,特别是央企,也呈现出实体经济金融化的趋势,不但在企业内部通过获取金融牌照逐步增加了金融组织,组建类金融机构,而且通过资本市场将其资金证券化,其金融资产、房地产资产所带来的收益在集团的资产负债表中,逐步提升,从而加速了国内央企的金融化进程。

从企业的内部组织方式与其内部运行逻辑中来观察实体经济的金融化趋势,有利于更加清晰地理解国内实体经济的金融化逻辑。股份有限责任公司是现代实体经济中最重要的组织方式,其内部实施“一股一票”治理原则。公司为了让自身的资产迅速变大,运用资本化运作的方式,通过控制权和收入权发生分离的方法以实现资本扩张,做大资产负债表中的资产部分。比如A企业出资持股B企业51%的股份进而成为B企业的绝对控股人,然后通过决策让B企业采用各种办法持股C企业51%的股份,如此循环下去,A企业可以通过间接控股来决策被控股企业的经营投资活动,这就容易导致产生大股东的关联交易活动,从而损害中小投资者的利益,并加大了控股公司的金融化动机。如,控股公司利用其大股东身份,将公司资产予以抵押,从而获取银行信贷资金。

企业的资本化运作,一方面可以较快地做大资产负债表,但另一方面也会导致企业产生资产泡沫。企业为了尽快的获得银行的信贷资金,通过金融工具进行资本运作,在短时间内能够将资产做大,比如A投资者以51%的股权成为A企业的绝对控股人,之后又通过经营决策,让A企业入主B企业成为绝对控股人,然后A投资者又通过经营决策,把B企业的资金流入到A企业中,该过程中实际资本小于企业的名义资本,形成了资产泡沫;另一方面企业也通过收购银行的股份成为股东,既可以对企业的资金进行盈余管理,又可以参与银行的经营决策,获得融资便利性,如雅戈尔集团股份有限公司通过收购宁波银行的股份,在宁波银行的年度报告中显示对雅戈尔即关联体授信额度每年都在增长,这种好处更加推进了企业的资本扩张。

其次,股东价值上升。随着现代的股份有限公司的出现和发展,股东的地位上升,权利增大,企业的各种决策会受到股东层面的影响,股东可以参加公司的经营决策来代表其自身的利益,当金融领域的收益风险比大于公司自身业务的收益风险比时,则会要求公司进行一系列的金融活动实现高分红,或者让企业从事短期的活动使得公司的股票市值上升,然后抛售获得利差,这就会使得企业不得不从长期经营发展战略转变为短期利润的追求。

(三)企业行为的外部约束

首先,中国银行信贷为主导的金融体系。我国目前是以银行信贷市场为主导的金融体系,中国的银行主要是根据企业现有的资产为主要依据进行信贷,企业就算上市融资也需要达到很多条件要求,不像美国它是以证券市场为主导的金融体系,有着比较完善的金融市场体系,可以通过资本市场进行资源优化配置。而完善的资本市场股市是对上市公司的未来预期收益进行提前定价,能够让上市公司的未来收入提前变现[20]。这就导致了很多大型的国有及国有控股企业容易得到银行的信贷资金,而对于中小企业则很难满足其融资需求,非国有企业的实体企业受到了银行信贷的“所有制歧视”和“规模歧视”,并且企业内部由于技术研发需要长周期的投入,可能会因为容易断裂的资金链而受到约束,以致企业不能获得核心竞争力。

其次,实体投资环境不佳,竞争环境激烈。中国的金融市场不完善,缺乏相匹配的的法律法规,有些股票由于政府政策、实际发生情况等本该下跌,但实际情况反而上涨,股票市场没有很好地反映整个社会经济的运营情况,股票市场只是国有或国有控股企业的晴雨表[21],企业不能有效的利用金融市场达到大幅降低融资成本的目的。

自从2008年美国次贷危机发生后,政府实施了一系列的扩张性财政政策和货币政策,2009年中央政府发放四万亿贷款,再加上地方政府的配套资金,虽然对冲了全球金融危机所带来的巨大冲击,但其恶果现在已经凸显出来了,基础设施建设所形成的巨量的地方债务、房地产泡沫,至于钢铁行业、煤炭行业等产能严重过剩,成为相关企业利润率低的主要原因。推行供给侧结构性改革,通过供给端压缩产能来解决产能过剩的危机,其目的就是释放相关行业风险,提高实体经济的比较收益率。毕竟,实体经济与虚拟经济收益风险比的差异比较是金融资源“脱实向虚”现象的原因,解决金融资源“脱实向虚”的发展趋势,关键是提高实体经济体系的比较收益率。

四、结论

经济发展过程的金融化是现代经济发展的结果,随着我国经济金融化程度的不断加深,产生了金融资源“脱实向虚”的现象,金融没有达到服务于实体经济的本质、高效率的进行资源配置的功能,那么怎样才能保持经济金融化的效率边界,使金融服务于实体经济呢?本文从建立实体经济、虚拟经济、货币市场三部门模型入手,通过分析金融资源“脱实向虚”现象的原因,来研究经济金融化的效率边界即经济金融化的最优规模,认为经济金融化的效率边界可以通过“投资收益风险比”来度量。当实体经济领域收益风险比等于虚拟经济领域收益风险比时达到了经济金融化的效率边界,此为经济金融化的最优规模。

金融资源“脱实向虚”的原因主要有以下三点:(1)由于实体经济收益风险比与虚拟经济收益风险比的差异比较,导致大量资金涌入收益风险比高的领域中;(2)企业在利润最大化的约束条件下,企业将资产金融化是一种理性选择,利用金融工具进行资本化运作,在短时间内扩大资本以达到银行贷款要求,符合企业家行为的经济理性;(3)企业行为的外部约束,我国是以银行信贷为主导的金融体系且现今投资环境不佳。