四川布拖地区小江断裂带构造特征及其演化

2018-07-04张朝坤韩倩何龙

张朝坤,韩倩,何龙

(成都理工大学地球科学学院,四川成都 610059)

1 区域地质概况

研究区经历了自太古代以来的漫长地质发展历史,保留下扬子陆块西缘形成发展的地质记录。扬子陆块由太古代-古元古代结晶基底、中-晚元古代褶皱基底双层褶皱的基底岩系及沉积盖层组成。但研究区仅出露有沉积盖层,未见有基底,盖层基本完整而稳定,厚愈万米。

新生代以来,受来自西侧印度板块俯冲产生的南东向构造脱逸,研究区西部外分别产生木里、盐源自北西向南东推覆,形成锦屏山前陆逆冲带,在研究区的中东部产生南北向断裂组[1],自西而东依次黑水河断裂、小江断裂、甘洛-汉源断裂,且自西而东,断裂密度、规模变小、连续性变差,其间仍有北西向(则木河断裂)和北东向(莲峰断裂)交织,形成条块状构造格局[2],见图1。

区域上小江深大断裂带北起石棉安顺场,往南经普雄、布拖和交际河,延入云南境内,南北纵贯全区,区域上四川境内长超过250km,为区内构造与地层分区断裂带。研究区位于小江断裂带中南段,出露寒武纪以来形成的各类地质体,褶皱及断裂发育。

2 宏观特征

断裂带在研究区内总体呈中部撒开、两端收敛状,次级断层发育,主体由13条总体西倾、局部东倾的逆断层组成,构造带宽11km~16km,单条断层破碎带宽8m~150m。主要构造岩为断层角砾岩、碎斑岩、碎粉岩及碎裂岩岩石、劈理化岩石,构造透镜体、构造节理、牵引褶皱局部发育。断面总体产状70°~110°∠50°~70°,局部240°~265°∠60°~80°。据构造透镜体AB面、牵引褶皱轴线、节理、劈理与主断面关系判断,均显逆断层性质。从宏观组成结构,可分为布拖—拖觉断裂带、交际河断裂带。

图1 研究区构造刚要图Fig.1 The study area constructs the map

2.1 布拖-拖觉断裂带

为小江深大断裂带东部断裂组合带,区内主要贯穿布拖、拖觉镇,沿布拖盆地产出,是布拖新近系-第四系盆地、拖觉第四系盆地的控制断裂带。

断裂带有7条倾向西,走向总体近南北并波状弯曲的断层带分支复合组合而成,区内延伸长度超过40km。北段在布拖镇的觉莫-布拖、打坚沙洛-菲土村一带呈分支撒开状,构成宽度近4km~5km的强弱相间断裂带,向南至拖觉以西的阿比古逐渐收敛或复合至2km~3km强弱相间断层带。

单条断层破碎带宽10m~100m,带内各断层以脆性变形为特征,断层带内发育各类脆裂岩(碳酸盐岩质为主),亦可见构造角砾岩,常夹构造透镜体,构造岩上常可见低角度擦痕。构造岩多具不对称分带特征,上盘构造岩宽而变形强,下盘则窄而变形弱。断面总体北段产状为260°~280°∠50°~76°,向南倾向类似,倾角76°~80°,总体显逆断层特征。断层带总体沿拖觉-木耳背斜轴部产出,两盘地层主要为寒武系、奥陶系、志留系、二叠系地层,北部可见切割三叠系-侏罗系地层产出,木耳乡共家寨可见奥陶-志留地层逆冲于二叠系系地层之上,垂直断距达数百米,次级断层集中发育于主断裂上盘,主体显示叠瓦状组合。

断层北段、中段,断裂结构主要表现为构造透镜体、牵引褶皱,以及逆冲导致的地层断失,可见二叠系逆冲于三叠系地层之上,见图2、3,木耳乡共家寨可见奥陶-志留地层逆冲于二叠系系地层之上,垂直断距达数百米。布拖盆地一带,断裂喜马拉雅期活动特征明显,断裂带的走滑拉张形成有上新世—早更新世拉分盆地,后期进一步变形,盆地堆积物出现挠曲及逆断层[3]。

南段的托觉一带,断裂两盘主要为寒武-志留系碳酸盐岩,断层破碎带结构主要表现为碎裂岩、构造角砾岩、构造透镜体、牵引褶皱等特征,并形成一系列高角度逆冲组合[4],见图4。

图2 小江断裂中段剖面结构特征Fig.2 The section structure features of the middle section of xiajiang fault

图3 小江断裂北段剖面结构特征Fig.3 The section structure features of the north section of xiaojiang fault

图4 小江断裂带南段剖面特征(拖觉镇)Fig.4 Section features of south section of xiaojiang fault zone

2.2 交际河断裂带

平行布拖断层带,呈南北向波状贯穿研究区,区内延伸长度超过65km。断层带总体由9条分支复合断层组成3km~8km断层带,总体呈现两端收敛、中段撒开的纺锤形结构组合。断层带总体倾向东,局部倾向西,倾角50°~67°,为逆断层组合,与布拖断裂带成对冲组合。

断裂带北段,解放沟柳且乡以北,由4条平行断层组成3km左右断裂组合带,断裂沿褶皱翼部产出,切割二叠系、三叠系、侏罗系地层产出,断层倾向角260°,倾角56°~70°,为逆断层组合。单条断层破碎带5m~130m,断裂结构表现为碎裂岩、劈理化带,见图5。

图5 交际河断裂带北段构造剖面Fig.5 Structure section of the north section of the jiaoji river fault zone

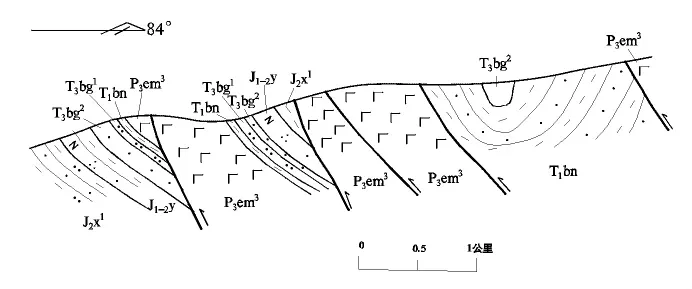

断裂带中段,文坝一带由9条规模不一断层组成宽8km断层带,断层倾向东,倾角53°~67°,断层主要沿背斜、向斜核部产出,切割寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、三叠系、侏罗系地层产出,可见寒武系地层逆冲于二叠系地层之上,垂直断距数百米。单条断层破碎带宽5m~150m,断裂结构表现为牵引褶皱、劈理化带、碎裂岩化等,见图6。

图6 交际河断裂带中段构造剖面Fig.6 Structure section of the middle section of the jiaoji river fault zone

断裂带南段,主要由5条断层分支复合组合宽度4km~5km断层带。断面波状起伏,断层倾向东或西,倾角50°~67°,均为逆断层组合,断层主要沿褶皱核部产出,切割寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、三叠系地层产出,可见寒武系-志留系地层逆冲于二叠系地层之上,单条断层破碎带宽8m~100m,断裂结构主要为牵引褶皱、碎裂岩、劈理化带等,见图7。

图7 交际河断裂带南段构造剖面Fig.7 Structure section of the south section of the jiaoji river fault zone

3 形成演化

小江断裂带是研究区内最重要的构造带,它是康滇前陆逆冲带和四川前陆盆地两个Ⅲ级构造单元的边界断层,对研究区的地质发展有重要影响,具多期活动性,可分为以下几个活动期。

3.1 吕梁期

据区域资料,小江断裂带的活动可以追溯到古元古代。断裂带的早期深切活动诱发中酸性岩浆形成并沿其上升喷发,在区外南部形成汤丹群中酸性火山岩。

3.2 晋宁期

断裂带的早期深切活动诱发中酸性岩浆形成并沿其上升喷发,形成天宝山组中酸性火山岩(金阳对坪),深切活动还使幔源基性岩浆沿断裂上升侵位,形成变基性岩脉;晚期,断裂继续活动,诱发重熔型跑马二长花岗岩的侵位,使其沿断裂带南北向带状分布。

3.3 澄江期

小江断裂再度复活,再次诱发地壳部分重熔,形成钙碱性中酸性岩浆,并控制其喷发形成沿断裂呈带状分布的苏雄组,随后断裂带东侧地块发生裂陷形成近南北向的裂陷盆地,断裂带则成为裂陷盆地的西界。断裂带在该期的活动明显具张性特征。

3.4 加里东-华力西期

研究区地壳以稳定升降为主,至晚二叠世(裂谷拉伸裂陷期),伴随峨眉地幔柱的快速隆升→破裂,小江断裂发生大规模张裂活动,并成为基性玄武岩浆喷溢通道,在研究区堆积了厚逾千米的峨眉山玄武岩组。

3.5 印支-燕山期

研究区进入陆内改造阶段,小江断裂演化成为江舟-米市断陷盆地(西侧)和东川-巧家断陷盆地(东侧)的边界断裂,并持续活动影响着两盆地的沉积。早、中三叠世,断裂东盘沉降形成东川-巧家断陷盆地的,形成东川组陆相碎屑岩沉积;晚三叠世-早白垩世早期,断裂东盘隆升,西盘则沉降形成江舟-米市断陷盆地沉积了白果湾-飞天山组;早白垩世晚期,断裂东盘再次沉降,沉积了夹关组,三叠-白垩纪的活动阶段,初步奠定了断裂带现今面貌。

3.6 喜马拉雅期

喜马拉雅运动以来,受西部青藏高原持续隆升影响,研究区整体抬升成山。小江断裂带在强烈的挤压应力下继续活动,以左行走滑活动为特征,沿线形成线状山间谷地、断陷湖泊及温泉等。全新世以来其活动方式以粘滑活动及其所触发的强烈地震为特点[5],1500年来7级以上地震即发生了5次之多,其平均走滑速率约为9.6mm/a。

4 结论

小江断裂带呈南北向纵贯图区,由一组总体西倾、局部东倾的逆断层组成。单条断层破碎带宽8m~150m。主要构造岩为构造角砾岩、碎裂岩、碎斑岩及炭化带、劈理化岩石,构造透镜体、构造节理、牵引褶皱局部发育。断面总体产状70°~110°∠50°~70°,局部240°~265°∠60°~80°。据构造透镜体AB面、牵引褶皱轴线、节理、劈理与主断面关系判断,为逆断层性质。该断层明显切穿第四系地层,为活动断层。该断裂带具有长期和复杂的地质构造发展与演化历史,对南华纪和晚二叠世裂谷型岩浆建造、古生代至三叠纪海相沉积盖层、对侏罗纪-古近纪陆内断陷构造盆地和红色复陆屑建造,以及新生代时期的陆内造山、叠加改造、地热和地震活动等,均发挥了重要的控制作用。

[1]魏文薪.川滇块体东边界主要断裂带运动特性及动力学机制研究[D].中国地震局地质研究所,2012.

[2]韩竹军,董绍鹏,毛泽斌,等.小江断裂带南段全新世活动的地质地貌证据与滑动速率[J].地震地质,2017,39(01):1-19.

[3]刘峡,马瑾,杜雪松,等.川滇主要断裂带近期运动变化及与地震活动关联性[J].中国科学:地球科学,2016,46(05):706-719.

[4]刘耀辉,李金平,王刘伟.小江断裂带地壳运动特征及地震危险性研究[J].测绘工程,2015,24(07):58-64.

[5]唐文清,刘宇平,陈智梁,等.云南小江断裂中南段现今活动特征[J].沉积与特提斯地质,2006(02):21-24.