浅谈长江下游地区明代士绅阶层墓葬出土饮食器

2018-07-04梁霓

□梁霓

一、明器类饮食器

1.出土概况

在长江下游地区,明前期的士绅墓葬中明器很少,成组明器多集中于南京地区的公侯墓葬中,如徐达家族墓、宋晟家族墓等。此外,叶家宕周氏家族墓中M4出土锡明器有盘、壶、盖鼎、托盏、筷等,周氏为当地望族,但此墓墓主未确定[1]。

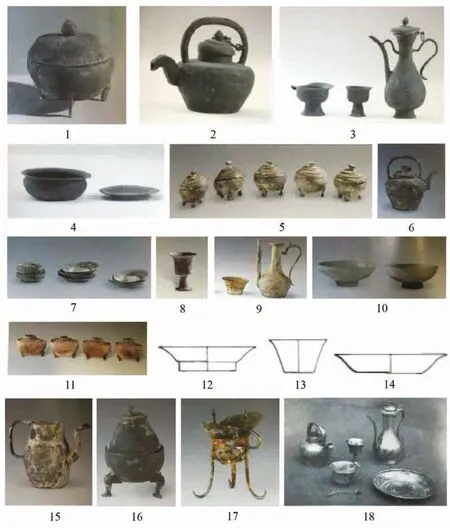

明中期,宝山成化年间李姓墓出土锡明器中属饮食器的有暖锅、壶、高圈足杯、钵、盘等(图1-1~4),墓主应为五品以上官员[2]24。处士黄孟瑄夫妇合葬墓出土一组锡明器,共29件,其中饮食器有暖锅、盘、壶、高足杯等[2]27。(图1-5~8)南京吏部尚书朱恩父子墓出土银酒壶、高足杯、双鱼纹盘、茶壶、盅、勺各1件[2]31。(图1-18)宋蕙墓出土锡明器中饮食器有暖锅、盘、壶、茶托、茶盅、盅等,还发现铜钵、铜碗(图1-9~11),墓主因其子被封为文林郎广西道监察御史[2]92-93。明中晚期的白氏家族墓出土锡器有圈足盘、平底盘、碗、盅等[3]。 (图 1-12~14)

明晚期的士绅阶层墓葬中,潘惠墓出土锡壶1件,锡明器中有暖锅9件,壶1件[2]102-103。(图1-15~16)潘允徵墓出土银爵杯1件(图1-17),锡暖锅10件[2]105-107。苏州王锡爵墓男椁供桌上陈设锡盘、执盉、杯等28件锡明器[4]。

2.明器类饮食器与士绅生活

通过考古资料可以发现,该地区士绅阶层随葬饮食类明器以锡器为主,还有少量铜器和极少的银器等。官员墓葬中的明器更为丰富,且出现银、铜器皿。明早期的士绅墓葬中几乎未发现金属明器,但从明中期开始,长江下游地区的部分士绅墓葬开始随葬这类器物,并出现成组的现象,如李姓墓、黄孟瑄墓、宋蕙墓中成套出现的暖锅、盘、壶、杯、瓶等。然而,在明晚期的士绅墓葬中出现明器的减少,且公侯、皇室的锡明器制作也越来越粗糙[5],表明金属明器随葬的习俗在长江下游地区已逐渐衰弱。明代对各阶层随葬明器的数量有所规定,对公侯随葬品的种类也有较详细的记载,但官方仅为公侯阶层及功臣的墓葬提供明器[6],一般品官需自备明器。明晚期三合土浇浆墓的流行使墓室空间变小,不适宜放置大量器物,再加之纸类明器的发展,使锡、铜明器逐渐失去了在陪葬品中的原有地位。

锡明器虽然与现实社会中的饮食器皿材质不同,但也能在一定程度上反映出当时士绅饮食用具的形制,比如常见的“暖锅”,由锅身、锅盖两部分组成,内多有平底隔盘,可用于盛菜并保温。其他盛菜用具还有盘,以圆口盘为多,宋蕙墓还出土葵花口盘。此外,黄孟瑄墓中的长颈瓶和高足杯在棺盖上的排列为第一排居中,组合成一套酒具[7],为当时饮酒用具的形制提供了参考。在茶具方面,发现有茶壶、茶托、茶盅等,这些茶具提供了当时饮茶用具的形象。

二、实用类饮食器

1.出土概况

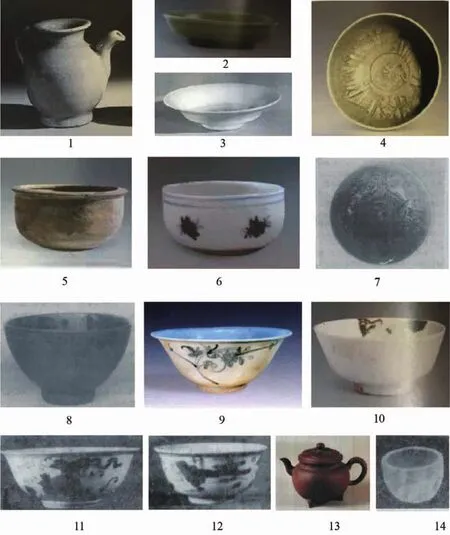

随葬饮食器中还有部分为实用品,以陶瓷器为主。成化年间李氏墓出土龙泉青瓷盘、壶,白釉瓷盘各1件(图2-1~3),墓主应为五品以上官员[2]24。处士黄孟瑄墓出土青瓷人物故事碗2件,褐釉陶罐9件,釉陶钵1件[2]27。(图2-4~5)徐汇区湖广参议张萱家族墓出土青花瓷盅1件(图2-6),青瓷人物故事碗2件,形制同黄孟瑄墓的同类器物,墓主为当地望族[2]37。王镇墓出土食器有绿釉人物故事碗、绿釉莲瓣碗、竹筷等,其中人物故事碗与黄孟瑄墓所出相似(图2-7~8),墓主为士绅中著名收藏家[8]。江阴薛鏊墓出土白瓷碗2件,薛如淮墓出土青花瓷碗2件,绘花枝纹、弦纹(图2-9),墓主均为官员[9]。徐宗鲁墓中有白瓷碗1件(图2-10),墓主为云南道监察御史[2]109。

图1 明器类饮食器

时代属于明晚期的士绅墓葬中,无锡华师伊墓出土青花团凤纹碗、瓜藤绶带纹碗、山水人物纹盅各2件,带“大彬”款紫砂壶1件(图2-11~13),墓主为处士[10]。此外,王锡爵墓的男尸右手边发现用绸布包裹的水晶杯[11]。(图2-14)

2.实用类饮食器与士绅生活

由上述考古资料可知,明早期实用饮食器几乎未进入长江下游地区的士绅墓葬,从明中期开始,这一地区出现不少相关器物,主要为瓷器与陶器,瓷器中有青瓷、白瓷、绿釉瓷、青花瓷等,陶器以釉陶为多,明晚期还发现紫砂壶,为之前墓葬中所未见。器物主要有碗、盘、盅、壶等,但分布较零散,未形成组合。

该地区官员与未出仕的士绅墓葬中均有此类随葬品,且后者有不少更为精美的器物。如黄孟瑄墓、张萱家族墓、王镇墓均出土有相同类型的人物故事纹瓷碗,刻画的纹饰分为四组,并有题记,如王镇墓中绿釉瓷碗的四组图案分别为“孔子忆颜回”“韩信武之才”“李白功书卷”和“贞子破棋开”,装饰繁复,既具有民间风格,也寄托了士人情怀,可能用于陪葬而并非饮食器。

图2 实用类饮食器

明中期随葬的青花瓷较少,以青瓷、白瓷为多,还有在明初及之前兴盛的龙泉窑产品。明晚期华师伊墓出土青花瓷器被认为是景德镇的民窑产品,其纹饰具有时代特点。这一现象反映出当时士绅阶层选用的瓷器品类出现了一定转变。华师伊之妻张氏的棺内还出土题有“大明宣德年制”的青花八骏纹碗、鹌鹑花草纹碗,题有“大明成化年制”的青花云鹤纹碗等,均被认定为嘉靖、万历年间的仿制品[10]。生活在明中晚期的谢肇淛评价当时人对瓷器的喜好:“今龙泉窑世不复重,惟饶州景德镇所造遍行天下。每岁内府颁一式度,纪年号于下。然惟宣德款制最精,距今迄百五十年,其价几与宋器埒矣。嘉靖次之,成化又次之。”[12]表明此时期龙泉窑瓷器在实用品中的重要地位逐渐被景德镇窑瓷器取代,民间推崇宣德、成化、嘉靖时期的瓷器。士绅阶层有时也将宣德、成化年间瓷器当作茶盏等饮食器①黄龙德《茶说》提及“若今时姑苏之锡······宣、成窑之茶盏,高人词客,贤士大夫,莫不为之珍重”。(北京:中华书局,2013 年,第 176 页.)。与此同时,景德镇民窑技艺提升,开始根据人们的喜好仿制本朝前期的作品。

明代的紫砂壶曾在无锡南禅寺、南京司礼太监吴经墓等处有所发现,前者为四系壶,制作粗糙,无装饰;后者为提梁壶,有装饰而无款识,下限为嘉靖十二年[13]。而在华师伊墓中出土的紫砂壶为圆弧柄,表面温润光洁,堆塑柿蒂纹且有“大彬”楷书款,时代也晚于前两处发现,江都万历四十四年明墓出土的“大彬”款六方紫砂壶与之相似,代表了紫砂壶发展趋于成熟时期的面貌。时大彬是明晚期紫砂壶制作的名家,写于万历二十五年的《茶疏》有“近日时彬所制,大为时人宝惜”之句。紫砂壶不损茶香,耐热,“又无熟汤气”[14],受到当时江南文人的推崇,以至于成了士绅阶层的随葬品之一。此外,华师伊墓中紫砂壶的体量较小,也符合时人偏好小壶的观念②屠隆《考槃余事》卷4:“若瓶大啜存,停久味过,则不佳矣。”(杭州:浙江人民美术出版社,2011年点校本,第332页。)。

三、总结

长江下游地区明墓随葬明器类饮食器的发展和后期地位的下降,体现了墓葬类型与丧葬习俗的变化,实用类饮食器的较多出现表明当时人们对实际的日常生活的重视,其风格也由粗糙、朴素转变为精致华美,并有体现文士风雅生活或反映民间世俗气息的趋势。

随葬品的变化受到士绅生活社会背景变化的影响。明中晚期,农产品的商业化和民间手工业、商业都高度发展,长江下游兴起了众多工商业市镇,普通民众的经济实力也得到提升。商品经济与以银代役的发展使民间手工艺水平进一步提升,长江下游地区自前朝即为文教兴盛之地,文人对日常生活用品的审美追求也促使了饮食器等日用器物的精致化。

[1]江阴博物馆.江苏江阴叶家宕明墓发掘简报[J].文物,2009(8):30-45.

[2]何继英.上海明墓[M].北京:文物出版社,2009.

[3]常州市考古研究所.江苏常州花园底明代白氏家族墓发掘简报[J].东南文化,2014(6):43-52.

[4]苏州市博物馆.苏州虎丘王锡爵墓清理纪略[J].文物,1975(3):51-56.

[5]夏寒.试论江南明墓出土之模型明器[J].江汉考古,2010(2):75-81.

[6]李东阳,等.大明会典:卷一六二:工部十六:职官坟茔条[M].影印本.南京:江苏广陵古籍刻印社,1989:2738.

[7]何继英.上海明代墓葬出土锡器[J].上海文博论丛,2011(4).

[8]江苏省淮安县博物馆.淮安县明代王镇夫妇合葬墓清理简报[J].文物,1987(3):1-15.

[9]江阴市博物馆.江苏江阴明代薛氏家族墓[J].文物,2008(1):35-42.

[10]无锡市博物馆,无锡县文物管理委员会.江苏无锡县明华师伊夫妇墓[J].文物,1989(7):48-59.

[11]苏州市博物馆.苏州虎丘王锡爵墓清理纪略[J].文物,1975(3):51-56.

[12]谢肇淛.五杂组:卷十二[M].上海:上海书店出版社,2009:245.

[13]吴亚亦,时顺华.从早期紫砂器谈紫砂壶的演变[J].东南文化,2006(4):94-96.

[14]文震亨.长物志:卷十二[M].点校本.杭州:浙江人民美术出版社,2011:161.