对“测定空气中氧气的含量实验”的教学反思

2018-06-09王刚盛

王刚盛

摘要: 针对当前“测定空气里氧气的含量”的实验研究中出现的淡化化学味、夸大实验尾气危害及忽视化学实验的工具属性等倾向, 结合教学实际,从实验原理探究、实验改进和化学史的教育价值三个方面对课堂教学进行重新定位。

关键词: 氧气含量测定; 实验改进; 化学史教学; 教学反思

文章编号: 1005-6629(2018)4-0056-03 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

九年级《化学》上册选择空气为主题开始单元教学活动,开启学生化学之旅,引导学生进入化学世界探索物质奥秘,是符合“从学生熟悉的事物入手,进行科学教育”原则的。

因此本课题受到同仁充分的重视,其中对“空气中氧气含量测定的实验”的研究和改进,屡现于各类教学竞赛和研究刊物中。但很多教师依然在课堂中会出现各种问题和差错。本文结合教学实际谈谈看法和体会。

1 实验原理

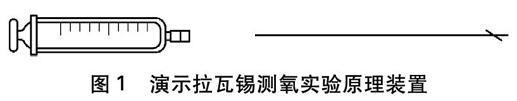

很多教师把本实验原理的探究作为教学难点,甚至用半节课的时间来分析实验原理,而学生理解依然困难重重。究其原因是教师不能充分挖掘教材。教材用了近一页篇幅介绍了拉瓦锡的研究方案,对其方案的剖析就是教学难点最好的突破口。在引导学生理解大气压强的基础上分析拉瓦锡实验研究的过程,是很容易理解实验原理、突破教学难点的。对拉瓦锡实验原理的分析,可以借鉴如拔火罐、钢笔打墨水或注射器吸水等浅显易懂的生活经验作引导,能很自然地过渡到教材实验设计中的测定原理、实验装置及药品选择等方面。教学中笔者首先在一支装满水的小试管上盖上一张小纸片,然后倒立试管来让学生感知大气压强的真实存在;同时组装了如图1装置,通过拉动注射器吸水来演示拉瓦锡实验原理。

图1 演示拉瓦锡测氧实验原理装置

2 实验改进

据不完全统计,自2013年以来仅全国中文核

心期刊《化学教学》刊载的以“空气中氧气含量测定的改进或创新”为题目的论文就达5篇。这些改进中有改变引燃的方式,以电磁炉或高功率激光笔或蜡烛加热铜丝并导热来引燃红磷的;有改变药品的如部分或全部使用白磷,或使用铜粉代替红磷的;也有在实验密封性上下足功夫的;还有通过套上气球来扩大容量,以防热胀导致装置迸裂的。2015年中国教育装备行业协会组织的第三届全国中小学实验教学说课活动,初中化学一等奖作品共七篇,其中李金灵老师和施秀美老师的作品均为“空气中氧气含量的测定”[1]。

各种改进都有自己的精妙之处,如减小了实验误差、提高了实验的精确度和成功率等,但不少也存在可商榷之处。

2.1 淡化了化学味

大多实验改进并不比教材实验操作简单,有些甚至淡化了化学味。尽管在化学教学中我们常用很多生活用品来替代化学实验仪器进行实验创新,也要求学生利用生活用品设计家庭小实验,但是生活用品是不能够充分体现化学实验仪器的价值的。在化学成为一门独立的学科以来,化学实验主要是在晶莹剔透的玻璃器皿中进行的[2],玻璃器皿能更直观地展示化学之美。对处于化学启蒙的九年级学生,以直观的装置去窥视化学世界会更符合学生认知的规律。如果课堂出现太多的替代品,会给学生随意感,使得化学学科的韵味淡化,不利于启蒙阶段学生严谨的化学科学态度的培养。

2.2 夸大了实验危害

夸大了该实验红磷燃烧产生的白烟对人体的危害程度。尽管燃烧产生的五氧化二磷属于高危化工类产品,但是考虑到药品的用量、红磷点燃后在空气中暴露的时间、产物以白烟状分散及白烟向屋顶扩散、教室的空间大小等因素,弥漫于室内的微量白烟是不会对人体造成不适的。

近几年来由于人们环保意识的加强,对化学实验产生的污染给予充分的重视,但也有不少是过犹不及了。比如本单元硫在氧气中燃烧的实验,所产生的二氧化硫会对人体产生不适吗?多年教学实践表明是否定的,其产生的刺激程度甚至低于一阵爆竹声响之后的影响。所以教材设计时也仅仅是在集气瓶中加少量的水,注重传达爱护环境的意识。

笔者以为当前很多课堂展示和实验改进都过分夸大了化学实验的危险程度。这让学生对于化学实验产生了莫名的恐惧[3]。况且对这些现象的直观感受是学生为数不多的与化学亲密接触的机会,我们不应该剥夺学生这种体验化学的权利。

2.3 低估了对白磷采购的困难

白磷(剧毒、易燃),根据《危险化学品安全管理条例》受公安部门管制。随着近几年来该条例的严格执行,使白磷的采购异常困难。我校自2012年以后,通过各种途径均无法采购到白磷,以至于探究“燃烧条件”的实验教学在近几年只能观看视频。

2.4 忽视了化学实验的“工具”属性

研究重点放在了如何减小实验误差上,把“工具”当成了“主干”。仪器、设备只是工具,在化学实验中扮演了中介的作用,仪器、设备又是随着时代的进步而变革的。化学课堂使用常见的实验仪器进行化学实验,是允许出现实验误差的,甚至实验误差可能包含了更多的教育功能。探究过程中的“方法”才是学生认知的重点,如果仅仅关注实验结果,利用传感器来测定肯定更为精确。

笔者一直在关注各种改进,从实验过程和结果对比来看: 教材的方法依然是最令人满意和称道的。笔者要补充两点: 按教材实验装置进行实验,要注意对橡皮管老化程度的检验,有时检查气密性不会察觉到这一点,但由于橡皮管轻微老化在操作中会造成实验失败,因此每年使用前應及时更换橡皮管,进行细致的气密性检查。另外可以选用大一些的集气瓶来实验,对比250mL和500mL两种集气瓶,后者成功率明显要高。

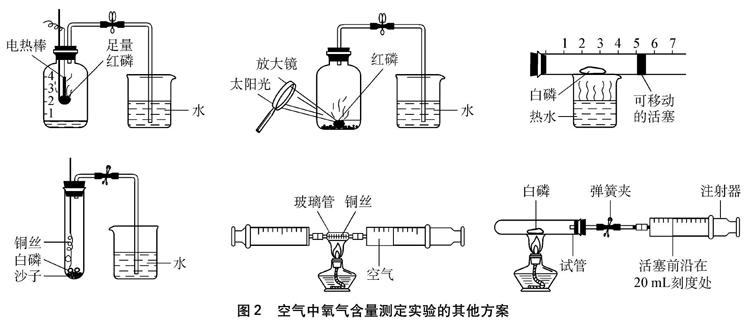

对实验结果要有多维度的全面分析,充分挖掘教学内容的功能价值,它不仅承载着知识本体的功能,也有着能力培养的功能。很多设计并不是在一次教学活动中就能完成的,实验能力的形成不可能一蹴而就。本实验的改进往往在学习了更多物质性质之后才能有效完成,但是可以将其他方案展示给学生,让学生讨论分析(如图2)。图3为学生完成了第八单元“金属和金属材料”后,根据铁生锈实验来设计的: 同学们使用螺旋

图2 空气中氧气含量测定实验的其他方案

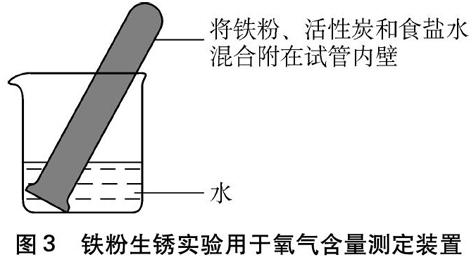

图3 铁粉生锈实验用于氧气含量测定装置

状铁丝、铁粉等药品,将铁粉、活性炭与食盐水均匀混合后附在试管壁上,可以在半小时左右看到液面上升约1/5。这种实验设计的能力,是我们对学生最为期盼的结果。

3 关于化学史的教学

新课程倡导教师“引导学生体验科学探究的过程,启迪学生的科学思维”[4]。充分利用教学资源,引导学生体会科学家的思维形成过程,让学生在了解科学家的发现中洞悉科学方法,为完善自己的思维汲取养分,应成为课堂的重点,也是情感教育最直接的抓手。

以拉瓦锡研究空气成分为代表的这100多年的化学史是化学科学发展的一个巅峰时期,涌现了一大批杰出的科学巨匠,如拉瓦锡、雷利、卡文迪许、舍勒、普利斯特里等,是课堂教学中要浓墨重彩去描绘的,汲取其中典型的化学史进入课堂教学。首先,可借鉴拉瓦锡对氧气含量测定的思想,以原理分析展开教学;其二,雷利于1892年从含氮化合物中制得氮气,测定密度为1.2505g/L,超出了实验误差范围,这一细微之处引起了他极大的关注,从而发现了氩,开启了稀有气体研究的历史;其三,拉瓦锡把科学实践放到第一位,依靠实践基础上的理论思维,勇敢地质疑错误的观念和理论,使他成为化学科学事业的一位巨匠[5]。历史告诉我们: 科学研究要有谨慎细微、见微知著的态度,科学前进的步伐不是一帆风顺的,通往真相的往往是一条充满荆棘的道路。而正是由于科学家锲而不舍、忘我无私的勤奋努力,才成就了今天的知识繁荣。

“让学生直接接触学习领域中的现象,即真实的事物,帮助学生注意那些饶有兴趣的现象,使他们参与其中,持续思考并为之惊奇”[6]。本课题能够激发学生好奇心和学习兴趣的,不仅有化学实验的精彩和巧妙的思想方法,还有那一段辉煌的化学史。而教师要做的,是把这些与教学目标充分融合,高效地渗透入课堂,展示出化学的科学魅力,激发学生学习兴趣,让学生感受化学之美,为学生的化学之旅布洒阳光。

参考文献:

[1]中国教育装备行业协会.第三届全国中小學实验教学说课活动优秀作品集[M].北京: 知识产权出版社, 2016: 176~182.

[2]陆军.“创新实验”中存在的问题及其改进对策[J].化学教学, 2015,(2): 32.

[3]陆春华.论当前初中化学实验教学中存在的一些问题及对策[J].化学教学, 2014,(5): 49.

[4]中华人民共和国教育部制定.义务教育化学课程标准[S].北京: 北京师范大学出版社, 2011.

[5]刘宗寅等.化学发现的艺术[M].北京: 中国海洋大学出版社, 2003: 20~29.

[6]陆军.“让教学成为研究”的历程[M].南京: 东南大学出版社, 2016: 9~10.