信息交集视域下课堂教学师生有效沟通策略探究

2018-06-08高新宁

高新宁

【摘要】课堂教学是一个教师和学生之间的沟通过程,信息经过编码进行传递,再经过解码被还原、接受。在这个过程中,信息被还原、接受的数量和质量受到多种因素的影响,并直接决定着教师和学生沟通的有效程度。本文从信息交集的角度对师生的沟通进行分析,阐释影响其有效性的主要因素,并结合笔者多年的教学经验提出相应的解决方案。

【关键词】信息交集 外语课堂教学 有效沟通

【中图分类号】G712.4 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2017)24-0034-02

一、对沟通与信息交集的认知

沟通是人类社会发展必不可少的社会性活动。沟通是一个双向过程,是一个参与沟通的双方人员互相交换信息符号,并期待得到回应的彼此依赖的过程。一方(信息发出者)把自己想要表达的信息按照一定的规则和程序编码转换成某种信息符号,通过特定的表达方式传送给参与沟通的另一方(信息的接收者);当对方接受到此符号后同样用某种规则和程序对其进行解码,将信息还原进行理解吸收,并做出相应的回应,以同样的信息传送方式反馈给信息发出者,即完成一个信息的沟通回路。此过程的无限循环构成了人类之间的沟通。在此过程中,个体通过对信息的解释和理解来建构意义。但是,沟通的过程,也就是信息的传递过程并不是畅通无阻的,信息从信息源开始传送直至到达信息接受者处,难免会受到损失甚至误解。

在课堂教学中,老师把教学内容转换成各种信息符号通过特定的方式传递给学生,学生们接到信息符号并通过自己的方式解码转换成符合自己理解方式的信息形式,或者表示赞同接受储存,或者表示不同意见进行提问探讨。老师再根据学生的反馈进行信息再传送,学生再接受信息,再传送信息,依次周而复始,完成老师和学生之间的沟通。可见,课堂教学是一个典型的沟通过程,沟通的双方就是老师和学生。教师与学生之间的清晰沟通对教学过程和学习过程是同等重要的。在课堂教学这个沟通过程中,教师所发出的信息同样会在传送时受到破损,学生所吸收的信息和老师发出的信息不是绝对对等的。

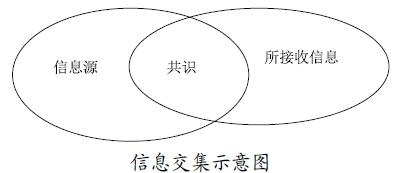

使信息发生损坏、误读,从而影响沟通效果的因素很多,笔者认为其中非常重要的一项就是信息交集的大小。所谓信息交集就是信息的传送者对某个信息的理解和认知与信息的接收者对这一信息的理解和认知重叠的部分,即“共识”。重叠部分越大,双方越能更好的互相理解。而重叠部分越小,双方产生误解的可能性越大。

二、信息交集对有效沟通的影响

从沟通的过程来看,信息交集的大小是由三个环节决定的——信息的编码过程,信息的传递途径和信息的解码过程。而这三个环节又会受到沟通的主体即信息发出者和信息接受者的影响,主要有以下三个方面。

1.沟通双方对交换话题的兴趣和认知程度的交集。按照心理学的观点,对事物和世界的认知取决于已有认知的影响。参与沟通的双方如果对所沟通的话题不理解、不感兴趣,就会造成“回避性沟通”,对沟通采取消极回避不参与的态度,甚至还会产生有负面影响的“竞争性沟通”,从而导致矛盾冲突的出现。无论是“回避性沟通”还是“竞争性沟通”,都会导致有效沟通的终结。对话题的兴趣会将信息接收者的注意力集中到恰当的信息上,会提高知识搜寻、理解的效率,有助于对传送信息进行积极而有探索性的吸收与整合。沟通双方有相同的兴趣能够保证双方对信息的关注点相同而提高沟通的有效性。

再者,“編码和解码”包括创造、改造和解释信息的认知结构和过程。信息发送者按照某种特定的规则和程序将源信息转换成某种符号进行传递。当信息接受者进行解码时,如果能遵循相同的规则和程序将信息还原,沟通效果则最大。沟通双方对所交换的话题拥有相同或者相近的认知程度能够提供给双方相同或近似的编码、解码规则和程序,从而保证最大限度的信息还原与吸收。

2.沟通双方对信息传递方式的认知交集。众所周知,人们一般倾向于接受自己所熟悉的方式方法。这种“熟悉的感觉”易使人认为所接收的事物是合理的,而表现出一种积极的迎合的沟通态势,去还原信息。唐思群和屠荣生(1999)也指出,传递信息的方式,往往决定了沟通的结果。信息源要将信息通过合适的,尤其是信息接受者能够理解的传递方式进行准确传递。而对信息接收者而言,就要凭借共享沟通模式来说明、修改、合并知识的细微与含蓄之处,把握其精髓与要领(Hill & Levenhagen,1995)。

另外,按照符号互动论的观点,在人与人的互动过程中,人们通过各种符号的交换形成彼此之间的沟通和交流。这些符号被赋予某种公认的意义,使其能够代表某种事物,如语言、文字、动作、表情、手势、物品甚至场景等。人们的沟通就凭借对这些符号的交换进行。交换的基础是对这些符号意义的共识。选择信息传播的方式就是选用合适的符号进行信息传递。沟通的双方是否对这种方式有共同的认识,能够清晰了解它所代表的具体意义,直接决定了信息接收者所吸收信息的数量和质量。

3.沟通双方的了解交集。有学者曾指出:“中国文化是一种高语境传播,即在传播时,绝大部分信息或存于物质语境中,或内化在个人身上,极少存在于编码清晰的被传递的信息中。”(见钱小军、詹晓丽 2005:33)信息接收者需要凭借外在的情境和自身的经验思考对方的信息含义。这就要求沟通的双方有很高的默契度,即两者之间的熟识了解程度要非常高。熟识的双方会共享一些规则、禁忌、知识以及沟通模式。“熟人”之间会遵循“宽宏与互惠”的原则,并且会彼此信任。作为信息的发出者会以对方可以接受的程度和方式编码,选择表达方式,而接收者也会从积极的角度来感知对方的信息意义。同时,由于信息接受者了解对方的思维惯式,能够模仿编码所用规则和程序来解码,从而减少了信息的丢失和误读。再者,双方的熟识程度决定了双方沟通氛围的状态。沟通氛围从防御性氛围到鼓励性氛围不断转换,连续发展。鼓励性沟通氛围会促进积极开放的沟通过程,而防御性沟通氛围会消极限制沟通过程。

三、提高课堂师生沟通的有效性探索

1.创设合作型学习任务。设立需要通过学生之间、学生和老师之间的通力合作才能完成的学习目标与任务,容易在学生和老师之间形成积极的相互影响并产生共同的利益关系,有助于开放式的坦诚交流,有利于一致意见和行动的达成。通过老师和学生共同参与完成教学目标,创建良性竞争和高信任度的班级环境,会增进师生双方的相互了解,培养共同语言,分享沟通结构,并产生合作性知识。有了这些“信息交集”,老师和学生能够更加准确地对传送信息进行解码,能够更容易对对方的需求给予积极的回应,会更加主动地参与信息交换。在课堂教学中,学生就会积极面对教师提出的问题、参与教师布置的任务。

2.选择合适的教学内容和方式。课堂教学的沟通中,教师是信息的发送者,而学生是信息的接收者、反馈者。学生水平良莠不齐,对新信息的接受、吸收程度也不尽相同。教师在进行信息传递时,如果忽略了这一问题,必定造成“传而不达”的尴尬。教学内容难度过高,超出学生的接受水平,会使学生感觉即使再怎样努力也无法有所收获。反之,教学内容远低于学生的接受水平,过于简单,也会使学生感觉索然无味,没有收获而不会参与教学沟通。老师在进行教学内容筛选和组织时,要充分考虑到学生的实际水平和需求,尽量保证每个学生有所收获,促使他们参与课堂教学,提高沟通的有效性。

3.师生情感的互相认同。正面积极的情绪和情感,有助于发揮我们的最大潜能。学生和老师之间良好的情感关系建设,以及为了维护、创造愉快的感觉而进行的情感沟通是重要的基础沟通。在教学活动的参与中,容忍不同的声音,表达足够的善意与欣赏,让学生更多地感知来自老师的情感性支持,有益于使学生喜欢老师,从情感上真正接受老师。学生对老师出于真正情感的认同,有助于双方信息交集的形成,使学生更加心悦诚服地主动接受从教师那里发出的信息,以更友善的态度进行合作型沟通,甚至做出超越预期的行为。

4.师生之间价值观的趋同。沟通双方在对传送信息进行解码时,会有选择性地关注与个人价值观接近和与自己需求目标相关的恰当信息上。Samovar & Poter(2000)指出,价值观通常是规定性的,告诫人们什么是好的和坏的,什么是正确的和错误的,什么是真实的和虚假的,什么是正面的和反面的,等等。价值观的趋同建设会使参与沟通的双方增强对沟通的渴望,从而积极参与沟通并接受被传送过来的信息。课堂教学中,老师通过自己的言行引导,使学生和自己的价值观逐渐重合,形成一个具有相近价值评判标准的课堂(班级)小型社会。在这个群体中,班级认同感是学生态度和行为的基础,学生越感受到班级的认同,就越有可能采用班级观点,按班级规范以及根据班级利益行动。同时师生之间的信息传递会更为顺畅有效。

参考文献:

[1]Samovar,L.A.& Porter,R.E.(Eds.).2000.Intercultural communication:A reader[M].New York:Wadsworth Publishing.

[2]胡文仲.1999.跨文化交际学概论.北京:外语教学与研究出版社.

[3]钱小军,詹晓丽.2005关于沟通满意度以及影响的因子分析和实证研究[J].管理评论,2005(17).

[4]唐思群,屠荣生.2001.师生沟通的艺术[M].北京:教育科学出版社.

[5]张东娇.2003.教育沟通论[M].太原:山西教育出版社.