磁共振成像对原发性颅内淋巴瘤的诊断价值

2018-06-07李伟

李 伟

(甘肃省监狱管理局兰州医院,甘肃 兰州 730046)

原发性颅内淋巴瘤(PLB)是一种较少见的颅内恶性肿瘤,占原发性颅内肿瘤的0.3%~1.5%,占全身淋巴瘤的1.0%[1],包括颅内原发性中枢神经系统淋巴瘤(PCNSL)与颅骨原发性淋巴瘤(PLSB)。PCNSL病灶主要累及脑组织、软脑膜、脊髓和眼,可单发也可多发,多见于成人[2]。其组织起源尚未明了,多数学者认为中枢神经系统没有淋巴组织,淋巴瘤的组织起源可能为脑组织血管周围未分化的多潜能干细胞。原发性颅内淋巴瘤绝大多数为非霍奇金淋巴瘤,且多为B细胞性,可来源于脑膜或脑实质,后者相对较多见。目前,影像学检查是原发性颅内淋巴瘤术前最佳临床诊断手段,而磁共振成像(MRI)具有分辨率高、多轴位成像的优势[3],在原发性颅内淋巴瘤的诊断中得到越来越广泛的应用。本文分析我院5年来收治的36例经病理证实为原发性颅内淋巴瘤患者资料,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料

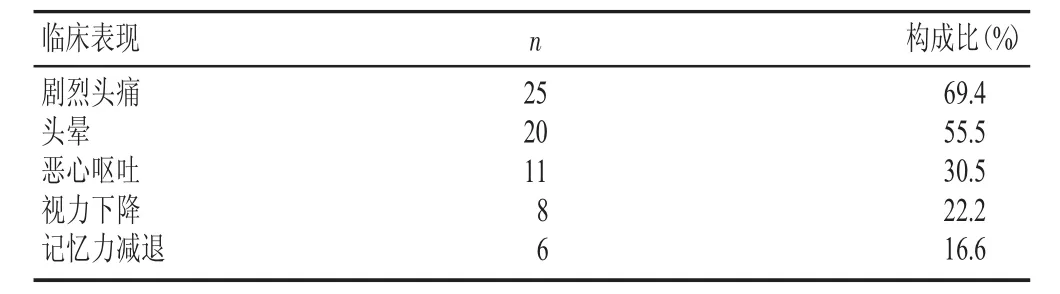

收集我院2012年7月至2017年7月收治的原发性颅内淋巴瘤患者36例,男23例,女13例,年龄40~65岁,平均年龄56.12岁,排除病历资料不全和未手术者。本组患者的主要临床表现为剧烈头痛、头晕、恶心呕吐、视力下降、记忆力减退等(见表1)。

表1 36例患者临床表现

1.2 影像学检查

使用德国西门子MAGNETOMESSENZA1.5T超导型磁共振成像系统磁共振机,患者取仰卧位,头颅线圈,扫描层厚5 mm,间隔 1 mm,以横断面、冠状面、矢状面平扫,序列:T1WI、T2WI、T2FLAIR。参数:T1WI:TR 500 ms、TE 15 ms;T2WI:TR 3 500 ms、TE 105 ms;DWI:TR 7 900 ms、TE 73 ms。增强扫描对比剂为Gd—DT-PA,剂量为0.2 mmol/kg,经前臂静脉注入。

1.3 观察指标

对患者MRI增强扫描图像进行分析,包括肿瘤部位、大小、形态、ADC值以及肿瘤与周围组织结构的关系等,综合分析MRI特征及术前诊断准确率。

2 结果

2.1 术前诊断准确率

36例患者术后病理证实均为非霍奇金淋巴瘤,肿瘤分别位于颞叶(10例)、额叶(9例)、基底节区(8例)、丘脑(5例)、小脑半球(4例),单发30例、多发6例。术前MRI诊断为淋巴瘤27例,诊断准确率为75.0%;6例单发病灶误诊为间变型少突胶质瘤,2例多发病灶误诊为转移瘤,1例单发病灶误诊为炎性脱髓鞘假瘤。

2.2 MRI影像学表现(见图 1~7)

对36例患者的MRI增强图像进行分析,MRI信号特征如下:(1)T1WI呈等信号19例,稍低信号10例,混杂不均匀信号7例;(2)T2WI呈稍高信号24例,等信号5例,混杂不均匀信号7例;(3)增强后,肿瘤呈均匀明显强化32例,不均匀强化4例,出现“尖角征”16例、“凹脐征”12例、两者均有8例,34例有明显瘤周水肿带形成;(4)DWI序列扫描20例,病灶均有不同程度的弥散受限改变,瘤体ADC值为(0.53~0.70)×10-3mm/s,平均 ADC值为(0.65±0.06)×10-3mm/s。

3 讨论

3.1 分类及诊断标准

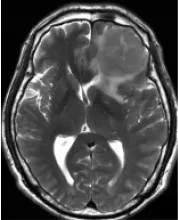

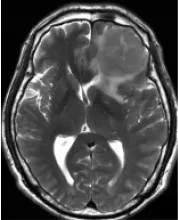

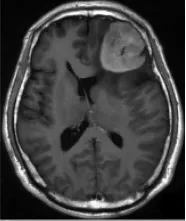

图1 左额叶淋巴瘤T2WI表现(瘤体实性部分呈等信号,内可见裂隙样高信号,瘤周轻度水肿)

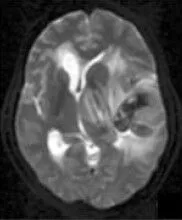

图2 左额叶淋巴瘤DWI表现(瘤体呈高信号)

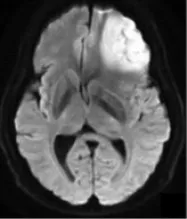

图3 左额叶淋巴瘤ADC表现(ADC值为0.501×103 mm2/s)

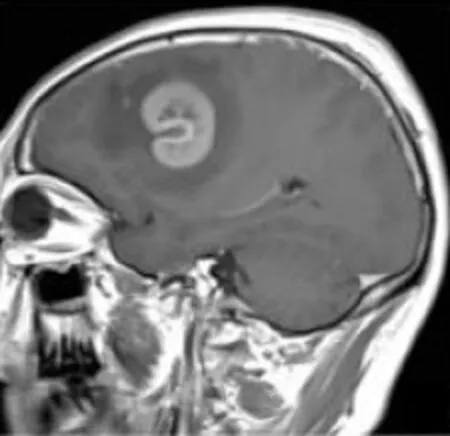

图4 左额叶淋巴瘤增强扫描表现(病灶明显强化,内见更高线样强化区)

图5 左侧基底节及额叶淋巴瘤T1WI表现(左额叶病灶明显强化,“凹脐征”,肿瘤内见坏死无强化区,瘤周水肿明显)

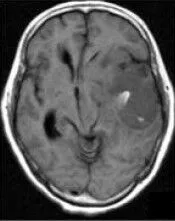

图6 左侧颞叶淋巴瘤伴出血T1WI表现(瘤体以等信号为主,内可见不规则片状高信号)

图7 左颞叶淋巴瘤伴出血DWI表现(瘤内出血,呈明显低信号,瘤体实性部分为稍高信号)

颅内淋巴瘤分为原发性和继发性两类,原发性颅内淋巴瘤较少见,仅指淋巴细胞起源且不存在中枢神经系统以外淋巴瘤的中枢神经系统淋巴瘤。目前,影像学检查是术前诊断原发性淋巴瘤的主要手段。原发性中枢神经系统淋巴瘤诊断标准[4]:(1)以颅内或椎管内病变为首要症状;(2)经病理学、免疫组化证实;(3)身体各部位以及血液、骨髓检查无继发性病变;(4)确诊后3个月内未出现其他部位淋巴瘤。

3.2 疾病特点

文献报道[5]本病主要发生于中老年人,中位发病年龄为56~65岁,男性患者较多见(男女比为1.2~1.7∶1);免疫系统功能缺陷人群发病率较高,且发病年龄提前;单发肿瘤多见,亦可多发,病灶多呈区域性分布,可能与肿瘤细胞多沿血管周围呈“袖套”样浸润生长的“嗜血管”病理学特点密切相关。由于这一特点,原发性中枢神经系统淋巴瘤的转移灶也多经Virchow-Robin间隙播散[6],病灶呈区域性分布。该病特征性发病部位为中央灰质,双侧大脑半球是最常见的发病部位,以额叶深部多见,易侵犯胼胝体。

3.3 影像学表现

大多数原发性颅内淋巴瘤在T1WI图像上的信号变化与脑灰质相同,呈等信号,少数为稍低信号。多数原发性颅内淋巴瘤的T2WI图像表现为高信号或与脑灰质相同的等信号。本组研究中,T1WI呈等信号居多,有19例,稍低信号10例,混杂不均匀信号7例;T2WI呈稍高信号24例,等信号5例,混杂不均匀信号7例。病灶信号呈混杂不均匀改变与瘤区钙化、出血关系紧密。原发性颅内淋巴瘤增强扫描多表现为结节状或团块状的中至重度强化,信号较均匀,边界多不清晰,可呈“毛刺征”或尖状小突起,形成“凹脐征”或者“尖角征”;病灶也可呈片絮状或散在、无固定形状,或似由多个结节融合而成;肿瘤边缘不规整及“凹脐征”或“尖角征”,是原发性颅内淋巴瘤较为特征的影像学表现[7]。本研究结果显示,MRI增强扫描对36例原发性颅内淋巴瘤的检出率为75.0%,准确率较高,但亦有少数误诊或漏诊。

3.4 鉴别诊断

原发性颅内淋巴瘤常需与颅内其他肿瘤鉴别:(1)胶质瘤。二者均可累及胼胝体,且形态皆不规则,但相对于淋巴瘤,高级别胶质瘤更易合并出血、囊变及坏死,MRI图像信号多不均匀,且瘤周水肿更明显。胶质瘤增强扫描强化多不均匀,强化呈斑片状及花环状较多见;原发性颅内淋巴瘤增强扫描强化多显著且均匀,病灶较少伴钙化、出血、坏死。(2)转移瘤。多发性原发性颅内淋巴瘤与转移瘤有时较难鉴别,但转移瘤常有肿瘤病史,且多已知原发灶,病灶信号多不均匀,常合并液化、坏死,增强扫描呈环形强化,病变的强化特点对两者鉴别有较大帮助。随着磁共振技术的广泛应用,特别是弥散加权成像及波谱检查技术的应用,为脑转移瘤与原发性颅内淋巴瘤的准确诊断提供可靠依据。(3)脱髓鞘炎性假瘤。脱髓鞘炎性假瘤主要位于侧脑室旁,“直角脱髓鞘征”较典型,临床以反复多次发病为主要表现。

综上所述,原发性颅内淋巴瘤具有特征性的MRI影像学表现,综合分析其MRI表现可对肿瘤定位、定性诊断有较大帮助,在术前做出准确诊断,提高诊断准确率。

[1]Andre S J M Ferreri,L E A J,F C J A Emanuele Zucca.Summary Statement on Primary Central Nervous System Lymphomas From the Eighth International Conference on Malignant Lymphoma,Lugano,Switzerland[J].Journal of Clinical Oncology,2003,21(12):2407-2414.

[2]Jellinger K A,W Paulus.Primary central nervous system lymphomasnew pathological developments[J].J Neurooncol,1995,24(1):33-36.

[3]朱辉严.25例颅内原发性淋巴瘤核磁共振影像表现的回顾性研究[J].黑龙江医学,2016,40(7):639-641.

[4]王小平,吴小强,庄雄杰.颅内原发性中枢神经系统淋巴瘤的MRI诊断[J].中国 CT 和 MRI杂志,2012,10(3):11-13.

[5]Patrick L B,N A Mohile.Advances in Primary Central Nervous System Lymphoma[J].Current Oncology Reports,2015,17(12):94.

[6]Gauvain K M,N J K B Perry A.Evaluating Pediatric Brain Tumor Cellularity with Diffusion-Tensor Imaging[J].AJR Am J Roentgenol,2001,177(2):449-454.

[7]赖旭峰.颅内单发原发性恶性淋巴瘤的MRI、CT诊断和鉴别诊断[J].肿瘤学杂志,2013,19(4):309-311.