特大城市定位下苏州物流服务业与上海融合发展灰色关联度分析

2018-05-26郑丽娟

郑丽娟

(苏州市职业大学 管理学院,江苏 苏州 215104)

2015年7月,江苏省《江苏省城镇体系规划(2015—2030年)》获得了国务院审批通过,在《规划》中提出到2030年,江苏省城镇化水平将达80%左右,城镇人口约7 200万人;将形成2个特大型城市,即南京和苏州。特大型城市的发展要摒弃“贪大求全”思路,更注重质量和内涵。苏州作为特大型城市发展定位为国家高新技术产业基地、创新型城市、风景旅游城市、长三角区域中心城市、苏锡常都市圈核心城市。具体功能为提升自主创新能力,建设创新型城市,进一步提高经济国际化水平,提升与上海的对接层次,在全省开放型经济发展中继续起到排头兵的作用。因此,在这样的条件下,苏州需要进一步优化和提升与上海融合对接的层次,实现经济的稳定、快速发展。物流服务是苏州与上海融合发展中重要的内容,为了有效实现这样的发展目标必须具备一体化融合发展的物流集疏体系和有效的物流服务业支持。现阶段苏州物流业发展总体上保持平稳增长,物流集疏体系和物流服务业获得了较好的发展,集聚效应逐步增加,但是和发达国家相比,苏州物流服务业的潜在竞争力不强,单位成本仍然比较高,物流企业的现代化水平和服务能力有待进一步提升,各种运输方式的集散和衔接能力不高,与上海形成有效融合、实现物流服务跨区域一体化发展的水平仍然有较大的提升空间。因此,在苏州发展成为特大型城市的定位下,苏州物流服务业与上海有效融合,实现跨区域一体化物流系统优化和物流服务业的转型升级成为当前重要的内容。

在特大型城市定位下,很多学者进行了特大型城市发展的相关研究。陈曦等[1]针对中小城市服务业发展现状,提出适合中小城市的服务业集聚区发展模式,包括商贸流通服务业集聚区、现代物流业集聚区、文化休闲旅游区、专业化市场、汽车服务业集聚区和邻里中心等六种。吴传清[2]提出“未来科技城”特大城市人才创新创业基地和研发机构集群是引领特大城市高技术产业发展的生产性服务业集聚区,财政、税收等方面是促进“未来科技城”健康发展的重要制度保障。特大城市发展中需要与其他城市协调发展,相关学者也进行了研究,刘洋等[3]提出城市化与人居环境协调度指标体系,运用动态层次分析法和协调度模型对长三角25个中心城市2000—2010年人口城市化与城市人居环境协调度进行计算,长三角城市的协调程度不断提升。罗小虹等[4]构建了广东省“经济—社会—生态环境”三大系统的耦合协调度指标体系,利用协调度模型计算不同城市“经济—社会公平—生态环境”协调发展程度并分类。从结果看,各城市在经济发展、社会公平和生态环境等系统得分差异较大。宗刚等[5]利用灰色关联度模型进行计算,分析长三角区域物流业与制造业的关联度,得出物流业的发展对于制造业最主要的胁迫因素是城镇居民人均可支配收入,而制造业发展对于物流业最主要的胁迫因素是制造业总资产。

本研究在苏州被定位发展成为特大型城市的背景下,以苏州和上海两地的物流服务能力为研究对象,建立物流服务能力评价指标体系,利用灰色关联度模型对上海与苏州物流服务融合发展的水平进行评价,分析城市间融合发展中存在的问题,并提出对策,从而提高苏州物流服务业与上海融合发展的层次和水平。

1 研究思路与操作步骤

1.1 研究思路

灰色关联度模型是依据数据序列的曲线几何形状的相似性来判断两者是否紧密相关,即根据指标因素发展趋势的相近程度判断关联程度[5]。区域物流服务业是由多个相互影响、相互制约、具有相应功能的要素集合组成,是一个有机整体[6]。由于区域物流服务具有跨区域一体化发展、扩散性的特点,因此利用灰色关联度模型,对2007—2016年初苏州与上海物流服务业发展中相关指标的数据进行计算,分析苏州与上海物流服务业中相关指标的曲线几何形状的相似程度判断物流服务业区域融合发展的关联程度,在关联度计算的基础上,进一步分析苏州物流服务业与上海物流服务业之间关联性的协调程度。利用协调度模型,从2007—2016年初苏州物流服务业与上海物流服务业间发展的协调耦合度,如果二者关联度和协调耦合度高,表明不同区域间的物流服务处于协调状态;若区域内物流服务的关联度和协调度低,表明区域间的物流服务处于不协调状态。

1.2 操作步骤

1.2.1 确定指标

反映区域物流服务业发展水平的因素较多,为了有效地分析苏州与上海两地的区域物流服务协同和融合发展的情况,在借鉴已有相关研究成果的基础上,从科学规范性、系统全面性、实用性和数据可获性等原则出发建立了反映两地物流服务水平的评价指标。两地物流服务能力的评价可以从区域经济基础、物流交通运输体系规模、区域物流绩效能力等方面来进行评价,共14个指标(设苏州物流服务能力指标为X,上海物流服务能力指标为Y)。

1) 区域经济基础。区域整体的经济基础是物流服务业发展的基础,物流服务业作为第三产业,主要为其他行业提供物流服务和支持,因此,良好的区域经济基础为物流服务业的发展提供了动力。因此,反映区域经济基础的指标选择了地区GDP(X1,Y1)、第二产业GDP(X2,Y2)、第三产业GDP(X3,Y3)、社会消费品零售总额(X4,Y4),以上指标单位均为亿元。进出口总额(X5,Y5),单位为亿美元。

2) 物流交通运输体系规模。区域物流规模和区域内物流综合运输体系规模有关,主要考虑公路运输、铁路运输、水路运输、航空运输等相关情况(管道运输涉及范围较窄,数据难于统计,不予考虑)。因此具体指标选择为水运货运量(X6,Y6)(单位为万t)、苏州铁路货发送量X7和铁路货物到达量X8(苏州铁路货物运输统计为铁路货物发送量和到达量,因此在指标中也分为两个)、上海铁路货运量Y8、上海航空货物运输量Y7(虽然苏南硕放国际机场有部分的管辖权属于苏州,但2015年之前的数据无法统计,因此不对苏州航空运输进行统计,只对上海航空货物运输情况进行统计)、公路货运量(X9,Y9)(以上指标单位均为万t)、集装箱吞吐量(X10,Y10)(单位为万标准箱)、港口货物吞吐量(X11,Y11)(单位为万t)、行业从业人员数(X12,Y12)(单位为万人)。

3) 区域物流绩效能力。区域内物流业总体情况,反映了区域内物流发展的总绩效情况,因此选择交通运输、仓储、邮政业行业生产总值(X13,Y13)(单位为亿元)、邮政业务收入(X14,Y14)(单位为亿元)指标衡量。

1.2.2 确定参考数据和比较数据列

将苏州物流服务业设为参考序列,即指标i在年份T上的观测值为Xi(T)(T为2007—2016年初,i=1,2,…,14),上海物流服务业设为比较序列,将指标j在年份T上的观测值为Yj(T)(T为2007—2016年初,j=1,2,…,14)。

1.2.3 对相应指标列进行标准化处理

标准化处理是为了实现无量纲化,采用均值化法对原始数据进行无量纲化处理,使指标间有了可比性。效益指标,成本指标

1.2.4 计算对应差数列

对比数列与参考数列进行差值比较,再求绝对值。

与参考数列值的差的绝对值为

1.2.5 应用邓氏关联度计算关联系数

式中0≤ijυ≤1,说明Xi和Yj有关联,该值越大,关联性越高;该值越小,关联性越小。当0≤ijυ<0.35时,两者关联性比较弱;当0.35≤ijυ<0.65,关联度为中;当0.65≤ij<0.85时,关联度较强;当0.85≤ij≤1时,关联度极强。

在关联度矩阵基础上分别按行或列求其平均值,得到

根据其大小及其对应的范围可以看出苏州与上海在物流服务业各指标中最主要的关联因素。为了进一步分析二者之间关联性的协调程度,构建了协调度模型,对2007—2016年初苏州与上海之间物流服务业发展的协调耦合度进行分析。在协调分析中把ω(T)称为苏州与上海在物流服务业的协调度,

表1为协调度大小的分界线,协调度等于0.8是系统协调状态与失调的分界。

表1 经济系统协调程度界定表

2 苏州物流服务业与上海融合发展灰色关联度计算

2.1 苏州物流服务业与上海物流服务业发展现状

1) 苏州从区位上看,位于长三角东南部,东南与上海接壤,南部连接浙江嘉兴、湖州两市,西北毗邻无锡,是长三角区域中心城市。在长三角城市群中,苏州作为中心地带城市,对区域经济的发展起着重要作用。2016年全年苏州物流总量保持平稳增长,完成社会物流总额4.9万亿元,实现进出口总额18 081亿元,对外贸易量继续增大。同年苏州物流一体化指标(即社会物流总费用/GDP,也就是单位GDP所消耗的物流总费用)达到14.2%,比上一年降低了0.3%,社会物流一体化水平持续优化,但是与发达国家相比,仍然有持续改进的空间。港口物流持续发展,苏州港港口货物吞吐量5.79亿 t,苏州港集装箱运量548万标箱;铁路实现了“苏满欧”五定班列常态化运行,实现与“一带一路”沿途城市铁路上的连接,加快了路上货物的运行速度;年末全市公路总里程12 680.78 km,其中高速公路598.12 km,形成了“一纵三横、一环五射”的高速公路网;航空货物运输依靠苏南硕放国际机场和上海国际机场,借助路上运输的有效集疏,进一步提高了效率;到2016年形成了8个省级物流服务聚集区、10个市级现代物流服务聚集区,物流服务聚集区在功能上实现集成,以实现苏州物流各功能的有效衔接和转换,提高苏州物流一体化水平。

2) 上海位于长江入海口,是中国重要的经济中心,是长三角地区的重要经济核心,在长三角经济圈城市群中处于核心地位,物流服务业发展处于全国领先地位。2016年全年上海交通运输、仓储和邮政业的全社会固定资产投资额达到了944.86亿元,全年实现交通运输、仓储和邮政业增加值1 160.27亿元,比上年增长6.3%。中国(上海)自由贸易试验区范围扩展至120.72 km2,全面推行负面清单管理模式,极大地促进上海对外贸易的开展,2016年上海市货物进出口总额28 664.37亿元,良好的区域经济基础对上海物流服务业发展起到促进作用,物流服务业发展迅速。上海是我国长江内河、沿海南北航线运输和远洋航运的中心,拥有丰富的江海资源,港口建设良好,运行效率较高,2016年上海港口货物吞吐量达到70 176.56万 t,集装箱吞吐量3 713.31万标准箱;上海铁路枢纽是我国东部沿海最大的枢纽站,是京沪线和沪杭线的终点,铁路货物运输总量460.51万 t;到2016年初上海公路通车里程达到1.4万 km,高速公路达到900 km以上,高速公路形成了“两环、九射、一纵、一横、两联”的网络布局,全年公路货物运输量达到39 055.00万 t;上海拥有虹桥和浦东两个国际机场,全年航空货物运输总量达到386.92万t,成为长三角经济圈的航空货运中心。

2.2 实证计算

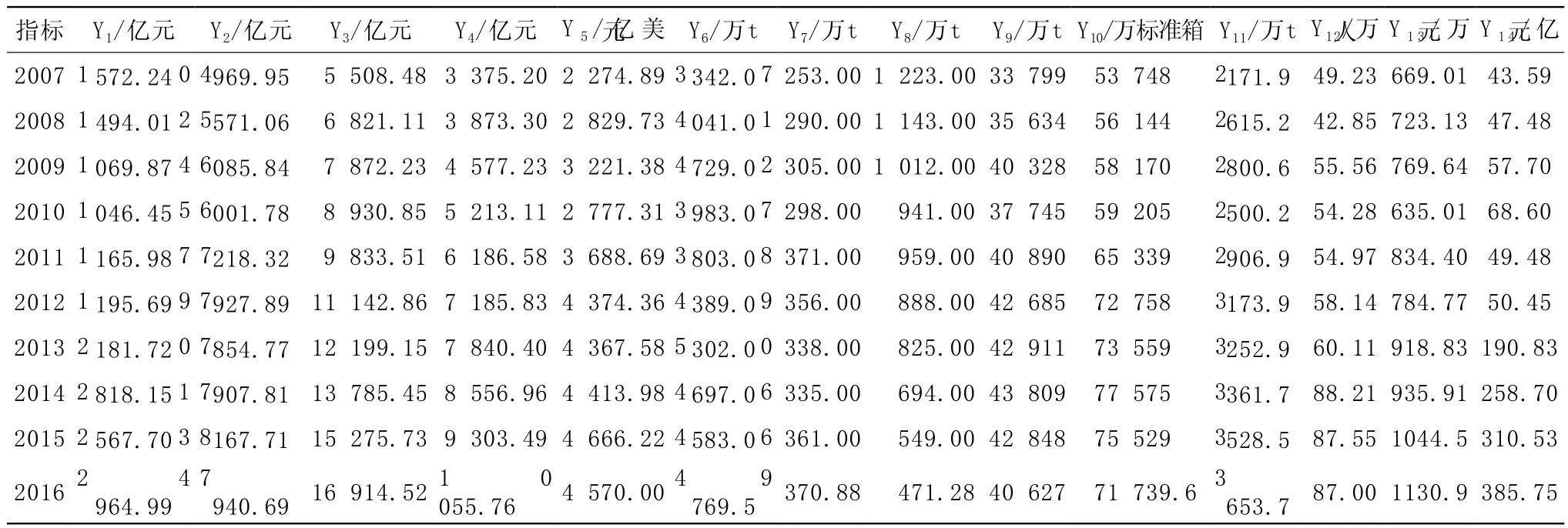

根据确定物流服务业的评价指标(共14个指标),收集苏州和上海物流服务业的相应数据。数据如表2与表3所示。数据主要来源为:上海与苏州在2007—2016年初的《统计年鉴》与《国民经济和社会发展统计公报》、交通运输管理局、各级经济发展与改革委员会等政府职能部门网站公开信息等。

根据表2和表3中各指标数据利用Matlab软件按照式(1)到式(5)进行计算,得到苏州物流服务业与上海融合发展中的关联度系数(见表4)和协调度(见表5)。

表2 2007—2016年初苏州物流服务业相关指标原始数据

表3 2007—2016年初上海物流服务业相关指标原始数据

表4 苏州物流服务业与上海融合发展中的关联度系数

表5 2007—2016年初苏州物流服务业与上海融合发展的协调度

3 苏州物流服务业与上海融合发展关联度与协调度分析

3.1 关联度分析

如表4所示,在14个物流服务能力指标基础上,利用2007—2016年初14个指标的基础数据进行计算,结果显示苏州物流服务业和上海物流服务业的关联度介于0.460和0.936之间,总的关联度为0.684,0.65≤ijυ<0.85,属于关联度较强的范畴。具体分析,对于苏州物流服务业而言,与上海物流服务业14个指标中其关联度值从0.588到0.747,其中与社会消费品零售总额Y4、地区GDP Y1和第三产业GDP Y3关联度最高,而苏州物流服务业与上海物流服务业能力指标中关联度最低的是邮政业务收入Y14,其次是铁路货运量Y8。从各指标计算结果看,反应上海物流服务能力的14个指标与苏州物流能力关联度大小顺序为:Y4>Y3=Y1>Y13>Y12>Y11>Y5>Y6>Y10>Y7>Y2>Y9>Y8>Y14。因此,可以得出结论:社会消费品零售总额Y4、地区GDP Y1和第三产业GDP Y3对苏州地区物流服务能力影响度最大,为最大的制约因素,即上海区域经济基础对苏州物流服务业的发展影响作用较大。

对于上海物流服务业而言,其与苏州物流服务业14个指标的关联度在0.563到0.791之间,其中与苏州物流服务业中进出口总额X5关联度最高,其次是第二产业GDP X2。同时与苏州物流服务业中的水运货运量X6关联度最低,再次是邮政业务收入X14。从各指标计算结果上看,反应苏州物流服务能力的14个指标与上海物流能力关联度大小顺序为:X5>X2>X12>X1>X13>X9>X11>X4>X10>X7>X3>X8>X14>X6。因此得出结论:苏州物流服务业中社会消费品零售总额X5和第二产业GDP X2对上海物流服务业影响度较大,为最大的制约因素,苏州制造业发展对上海物流影响作用较大。

3.2 协调度分析

从表5可看出,从2007—2016年初,苏州物流服务业与上海物流服务业发展协调度在0.596到0.786之间,协调度呈现出正相关的变化,从总体上看,处于濒临协调区间。苏州物流服务业与上海物流服务业有明显的关联性,关联度达到了0.684,处于关联度较强的区间。但是总体上看,苏州物流服务业与上海物流服务业的关联度和协调度有进一步提高的空间,主要存在的问题是行政区域经济明显,体制机制的障碍依然严重;交通运输综合体系建设中各自为政,区域交通融合发展程度不高;区域物流服务融合发展中一体化程度不高,缺乏统一有效的协调机构;物流发展中同质化现象明显,物流聚集区辐射半径小;未建立统一的服务标准和认证体系,信息共享存在滞后。因此,对当前的产业结构优化升级仍然是苏州和上海物流服务业发展的重点;同时,物流服务业具有跨区域性和一体化发展的特性,对于上海和苏州而言,物流服务业的发展需要从两地联动融合发展,形成良好的合力,从而实现区域物流一体化发展。

4 特大型城市定位下苏州物流服务业与上海融合发展对策

第一,苏州定位发展为特大型城市,其功能定位上要求物流服务业发展中应与上海形成有效融合,然而行政区域经济已经成为苏州物流服务业与上海物流服务业融合发展中的重大障碍。因此,苏州物流服务业与上海物流服务业融合发展中应打破行政上的条块分割,消除行政区域经济的影响。

第二,苏州定位为到2030年建设成为特大型城市,功能上与上海实现深层次融合,在深层次融合中如何建设城市交通运输体系是需要考虑的重要内容。同时,城市间的交通运输体系具有跨区域、开放性的特点,当某地交通运输系统运作不良时,由于“木桶短板效应”,整个区域的交通运输体系就会出现问题。因此,对于苏州和上海在城市交通运输体系的融合发展中必须统筹考虑,形成优势互补,避免造成重复建设和合作困难。

第三,苏州定位未来发展成为特大型城市,其物流服务业发展中应与上海形成深层次的融合,但是行政上苏州与上海属于不同的行政区划。以往发展中物流主要是面对区域内需求独立发展,但是随着地区间经济往来的加剧,物流服务业的跨区域性和流动性的特点日趋明显。因此,苏州物流服务业和上海融合发展中必须形成统一有效的协调机制,实现物流一体化发展,提高物流一体化效率。

第四,苏州与上海在物流服务业融合发展中需要两地各部门共同建设、共同发展、共同繁荣,苏州与上海物流之间的发展速度和发展程度不尽相同,差异比较大。因此,在两地物流服务业融合发展中应科学分析所具有的各种资源和条件,统筹规划,制订符合各地物流需求的整体规划、描绘出具体实施蓝图,做到错位竞争,协同发展,避免资源争夺的恶性竞争。

第五,物流具有跨区域和流动的特点,作为典型的服务性行业,必须建立统一的服务标准和认证体系,才能保证客户获得良好的体验,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。因此,建立统一的服务标准和认证体系是实现两地物流服务业融合发展的基础。

参考文献:

[1]陈曦,吕斌.中小城市服务业集聚区发展模式研究[J].经济地理,2014,4(4):105-111.

[2]吴传清.特大城市“未来科技城”发展模式比较—以京津汉杭四市为例[J].科技进步与对策,2014,7(14):30-33.

[3]刘洋,杨文龙,李陈.基于 DAHP 法的长三角城市化与城市人居环境协调度研究[J].世界地理研究,2014,6(2):94-103.

[4]罗小虹,吴旗韬.广东珠江三角洲外围城市协调度评价及发展策略[J].热带地理,2014,7(4):561-567.

[5]宗刚,肖晓昀.基于灰色关联视角的物流业与制造业联动发展研究—以长三角为例[J].财经理论与实践,2016,5(3):111-116.

[6]乔旭宁,张婷,安春华,等.河南省区域发展协调度评价[J].地域研究与开发,2014,6(3):33-38.