磁共振成像在面肌痉挛中的应用价值

2018-05-23吕方

吕 方

(新乡医学院第三附属医院磁共振室,河南 新乡 453003)

面肌痉挛是由面神经脑池段功能障碍引起的面部表情肌节律性、不自主抽搐,微血管压迫面神经是最常见的原发性病变,当面神经受到其周围血管的长期、慢性压迫,会导致面神经纤维局部发生脱髓鞘变化,神经冲动发生传导短路[1-2]。为诊断和治疗面神经脑池段受其周围血管压迫而造成的面肌痉挛,需要采用磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)重建的最佳影像诊断指标进行诊断,并施行微血管减压术以解除患者的痛苦[3-4]。随着显微神经外科的快速发展,JANNETTA等[5]学者提出的脑神经病变是因血管压迫脑神经所致的理论逐渐被接受,并认为面神经脑池段受血管压迫可引起面肌痉挛等表现。然而在面神经受血管压迫引起面肌痉挛的研究中,血管形态差异的MRI评价指标对面肌痉挛的影响研究尚少见。本研究利用MRI三维快速平衡稳态成像(three-dimensional fast imaging employing-steady state acquisition,3D-FIESTA)序列的重建影像,观测面神经脑池段与其周围血管相交处的血管直径、神经血管相交处与脑干的距离以及面神经周围血管的自身角度,为提高面肌痉挛的影像诊断率提供形态学依据。

1 资料与方法

1.1一般资料选择2016年1月至2016年12月在新乡医学院第三附属医院行颅脑部MRI 3D-FIESTA序列扫描的面肌痉挛患者70例为面肌痉挛组,男29例,女41例,年龄18~76(42.57±2.23)岁,均为单侧病变,其中左侧44例,右侧26例。参考文献[6],根据面神经脑池段与其周围血管相交处的血管直径将70例患者分为≤0.3 mm、0.3~0.6 mm、0.6~0.9 mm、>0.9 mm者,根据神经血管相交处与脑干的距离将患者分为≤3.0 mm、3.0~6.0 mm、6.0~9.0 mm、>9.0 mm者,根据面神经周围血管的自身角度分为≤30°、30°~60°、60°~90°、90°~120°、120°~150°、150°~180°者。所有患者均经健侧、患侧MRI 3D-FIESTA序列扫描检查,健侧均无面神经异常表现,患侧均排除肿瘤等继发性病变。同时选取因面部不适、麻木、嘴歪、闭目不能施行颅脑部MRI 3D-FIESTA序列扫描检查者140例为对照组,男70例,女70例,年龄16~78(42.60±3.15)岁,扫描影像均排除面肌痉挛和颅腔内病变。2组研究对象性别、年龄比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准,患者均签订知情同意书。

1.2方法

1.2.1MRI扫描参数使用德国SIEMENS公司 1.5 T 超导MRI扫描仪,将患者置于仰卧位,以眦耳线为轴位扫描基线进行扫描。3D-FIESTA 序列扫描参数:以延髓脑桥沟为扫描定位中心,重复时间为5.7 ms,回波时间为1.4 ms,矩阵256×256,翻转角60°,视野180 mm×180 mm,无间隔连续扫描,层厚0.8 mm,采集3次数据。

1.2.2MRI重建及测量将MRI原始影像数据输入图像后处理工作站,采用多平面重组(multi-planar reformation,MPR)技术处理图像,左、右侧分别重建,层厚0.4 mm;斜轴位基线与面神经脑池段的走行相一致,斜冠状断层基线与面神经内耳道段相平行,斜矢状断层基线与面神经内耳道段相垂直。在MPR影像上测量面神经脑池段与其周围血管相交处的血管直径、神经血管相交处与脑干的距离以及面神经周围血管的自身角度。血管直径为面神经与其周围血管相交处的血管的最大径线,神经血管相交处与脑干的距离为面神经与其周围血管相交处至面神经自脑干发出处之间的最短距离,血管自身角度为面神经周围血管由于自身迂曲而形成的弯曲度。

2 结果

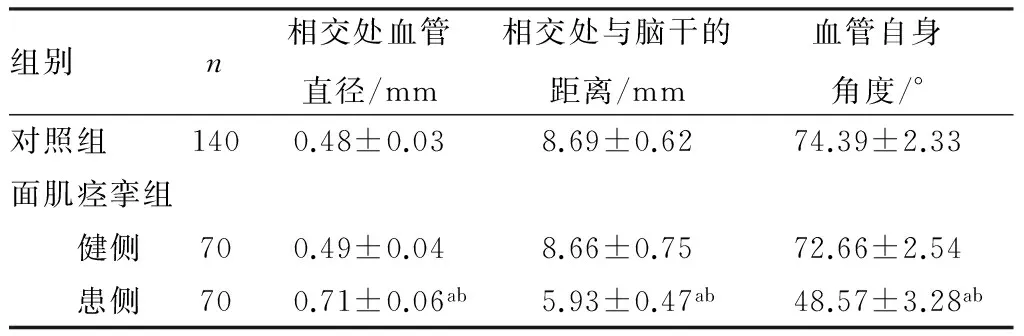

2.1面神经脑池段与其周围血管相交处的血管直径、神经血管相交处与脑干的距离及面神经周围血管的自身角度比较结果见表1。面肌痉挛组患者健侧面神经脑池段与其周围血管相交处的血管直径、神经血管相交处与脑干的距离及面神经周围血管的自身角度与对照组比较差异均无统计学意义(P>0.05)。面肌痉挛组患者患侧面神经脑池段与其周围血管相交处的血管直径与面肌痉挛组患者健侧及对照组比较显著增大,神经血管相交处与脑干的距离及面神经周围血管的自身角度与面肌痉挛组患者健侧及对照组比较显著减小,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表1各组受试者面神经脑池段与其周围血管相交处评价指标比较

组别n相交处血管直径/mm相交处与脑干的距离/mm血管自身角度/°对照组1400.48±0.038.69±0.6274.39±2.33面肌痉挛组 健侧700.49±0.048.66±0.7572.66±2.54 患侧700.71±0.06ab5.93±0.47ab48.57±3.28ab

注:与对照组比较aP<0.05;与面肌痉挛组健侧比较bP<0.05。

2.2面神经脑池段与其周围血管相交处的血管直径与面肌痉挛的关系面肌痉挛组患者中,面神经脑池段与其周围血管相交处的血管直径≤0.3 mm、0.3~0.6 mm、0.6~ 0.9 mm、>0.9 mm者分别为9例(12.9%)、13例(18.6%)、22例(31.4%)、26例(37.1%),随着血管直径的增加,面肌痉挛患者所占比例呈上升趋势,面神经脑池段与其周围血管相交处的血管直径与面肌痉挛的发生呈正相关(r=0.45,P<0.05)。

2.3面神经脑池段与其周围血管相交处与脑干的距离与面肌痉挛的关系面肌痉挛组患者中,神经血管相交处与脑干的距离≤3.0 mm、3.0~6.0 mm、6.0~ 9.0 mm、>9.0 mm者分别为29例(41.4%)、24例(34.3%)、11例(15.7%)、6例(8.6%),随着相交处与脑干距离的增加,面肌痉挛患者所占比例呈下降趋势,面神经脑池段与其周围血管相交处与脑干的距离与面肌痉挛的发生呈负相关(r=-0.53,P<0.05)。

2.4面神经脑池段与其周围血管相交处血管的自身角度与面肌痉挛的关系面肌痉挛组患者中,面神经周围血管的自身角度≤30°、30°~60°、60°~90°、90°~120°、120°~150°、150°~180°者分别为23例(32.6%)、16例(22.9%)、11例(15.7%)、9例(12.9%)、7例(10.0%)、4例(5.7%),随着相交处的血管自身角度的增大,面肌痉挛患者所占比例呈下降趋势,面神经脑池段与其周围血管相交处血管的自身角度与面肌痉挛的发生呈负相关(r=-0.79,P<0.05)。

3 讨论

面神经周围血管压迫或接触面神经脑池段是导致面肌痉挛的一个重要因素,JANNETTA等[5]研究认为,只有责任血管接触或压迫面神经根出入脑干处才会导致面肌痉挛,主要是因为此段面神经位于中枢性髓鞘与周围性髓鞘的交接区,中枢性髓鞘较周围性髓鞘的保护力相对差一些,当此段面神经受到血管接触或压迫时,容易造成脱髓鞘变化,导致裸露的神经纤维形成短路,致使神经传导异常而引起面肌痉挛等症状。但由于面神经根出入脑干处的组织结构复杂,其长度和范围也存在争议,有文献报道长度为2~3 mm[7]。按照TOMII 等[8]对面神经根的分区方法,面神经根与脑干表面的分离部位为面神经根分离点,距离面神经根分离点6 mm以内的面神经根为中枢段,由少突胶质细胞形成面神经纤维髓鞘;距离面神经根分离点6 mm以外的面神经根为周围段,由完整的神经外膜包裹,由Schwann细胞形成面神经纤维髓鞘。由于中枢段缺少Schwann细胞的包裹,对血管的压迫等机械性刺激较为敏感。本研究MRI MPR重建显示,面肌痉挛组患者患侧神经血管相交处与脑干的距离小于面肌痉挛组患者健侧和对照组,且随着神经血管相交处与脑干的距离增加,面肌痉挛发生率呈下降趋势,神经血管相交处与脑干的距离<6.0 mm者的面肌痉挛发生率合计为75.7%,说明靠近中枢性髓鞘部位者易出现面肌痉挛症状,与JANNETTA等[5]的观点有相似之处。但本研究中,面肌痉挛组患者患侧神经血管相交处与脑干的距离远远大于文献报道的面神经根出入脑干处的长度[7],接触或压迫面神经根处多数位于面神经脑池段的中段,同时本研究显示,接触或压迫面神经根处与脑干距离>9.0 mm者面肌痉挛发生率仍有8.6%,提示在>9.0 mm处仍然存在有接触或压迫导致的面肌痉挛,与JANNETTA等[5]的观点存在分歧,分析出现此现象的原因可能是患者存在个体差异,其中枢性髓鞘的长度较长或周围性髓鞘的保护能力存在欠缺。

胡辉军等[9]采用64层螺旋CT研究小脑下前动脉显示,小脑下前动脉自基底动脉起始处5~14 mm 处发出,其起始处直径为0.52~1.85(1.19±0.66)mm;86.8%小脑下后动脉自面神经根的腹侧走行,76.3%小脑下后动脉自前下方向后方穿行于面神经根与前庭蜗神经根之间。郭若泪等[10]采用320排CT研究小脑下后动脉显示,小脑下后动脉自距离椎动脉汇合点(18.83±4.92)mm处发出,其起始处的直径(1.23±0.48)mm,第1个弯曲(外侧袢)处直径(0.30±0.06)mm,第2个弯曲(尾袢)处直径(0.90±0.28)mm。本研究MRI MPR重建的面肌痉挛组患者患侧面神经脑池段与其周围血管相交处的血管直径明显大于面肌痉挛组患者健侧和对照组,说明相对粗大的血管接触或压迫面神经脑池段时更容易导致面肌痉挛,血管直径越粗大则越容易引发相应的临床症状,可能与血管的搏动力度和压力大小有关[11]。经相关性分析发现,随着面神经脑池段与其周围血管相交处的血管直径增大,面肌痉挛发生率呈上升趋势,当血管直径>0.6 mm时,面肌痉挛的发生率可以达到68%以上。

面神经周围血管有不同程度的迂曲走行,迂曲走行的血管形成了其自身角度,尤其是小脑下后动脉的自身角度更为明显。小脑下后动脉的走行有头袢、尾袢和外侧袢3个明显的弯曲,如果脑血管病变或发育异常致使这些弯曲的位置、形态、角度、距离发生变化,可导致小脑下后动脉与面神经脑池段的位置关系发生变化[12]。本研究MRI MPR重建显示,面肌痉挛组患者患侧面神经周围血管的自身角度小于面肌痉挛组患者健侧和对照组,说明面神经周围血管的自身角度与面肌痉挛的发生存在一定关系。经相关性分析发现,随着面神经周围血管自身角度的减小,面肌痉挛发生率呈上升趋势;当面神经周围血管的自身角度呈锐角时,面肌痉挛发生率呈明显上升趋势,这可能是由于脑血管的迂曲走行更容易改变血管内的血流动力学,在一定程度上增加血流对迂曲部位血管管壁的冲击力,从而增加面神经周围血管对面神经脑池段的压迫或刺激[13]。

综上所述,在MRI MPR重建影像下,面神经脑池段与其周围血管相交处的血管直径、神经血管相交处与脑干的距离及面神经周围血管的自身角度是临床诊断是否存在压迫或接触的重要评价指标,血管的自身角度越小、直径越粗、神经血管相交处距离脑干越近,则越易出现面肌痉挛病变。

参考文献:

[1] LIN W,XINGYUE H,HONGJUAN D,etal.Clinical features and treatment status of hemifacial spasm in China[J].ChinMediJ(Engl),2014,127(5):845-849.

[2] 王文革,霍爱军,申学明.面神经电生理监测在听神经瘤显微手术中的应用[J].新乡医学院学报,2008,25(3):255-257.

[3] ZHU J,LI S T,ZHONG J,etal.Role of arterioles in management of microvascular decompression in patients with hemifacial spasm[J].JClinNeurosci,2012,19(3):375-379.

[4] HATIPOGLU H G,DURAKOGLUGIL T,CILIZ D,etal.Comparison of FSE T2W and 3D FIESTA sequences in the evaluation of posterior fossa cranial nerves with MR cisternography[J].DiagnIntervRadiol,2007,13(2):56-60.

[5] JANNETTA P J,ABBASY M,MAROON J C,etal.Etiology and definitive microsurgical treatment of hemifacial spasm:operative techniques and results in 47 patients[J].JNeurosurg,1977,47(3):321-328.

[6] 李善杰,许伟,陈维亮,等.显微血管空间位置和形态学特征在前庭蜗神经血管压迫综合征治疗中的价值[J].临床医学,2014,34(12):30-33.

[7] 郑红伟,祁佩红,薛鹏,等.3.0 TMR 3D-FIESTA+C成像序列结合多平面重建对I-XII对脑神经脑池段的成像研究[J].实用放射学杂志,2012,28(6):849-852.

[8] TOMII M,ONOUE H,YASUE M,etal.Microscopic measurement of the facial nerve root exit zone from central glial myelin to peripheral schwann cell myelin[J].JNeurosurg,2003,99(1):121-124.

[9] 胡辉军,王东烨,曾伟科,等.小脑下前动脉的64层螺旋CT血管造影评价[J].岭南急诊医学杂志,2015,20(6):495-497.

[10] 郭若泪,李庆玲,陈少琼,等.小脑下后动脉的320排CT血管造影形态学分析[J].实用放射学杂志,2012,28(9):1319-1322.

[11] SHIMANSKII V N,KARNAUKHOV V V,SERGIENKO T A,etal.Endoscopic assistance in microvascular decompression of cranial nerves[J].ZhVoprNeirokhirImNNBurdenko,2012,76(2):3-10.

[12] 胡昊,吴飞云,许晓泉,等.磁共振3D-SPACE序列对血管压迫性面肌痉挛的诊断价值[J].实用放射学杂志,2014,30(2):203-206.

[13] YING T,THIRUMALA P,CHANG Y,etal.Emprical factors associated with Brainstem auditory evoked potential monitoring during microvascular decompression for hemifacial spasm and its correlation to hearing loss[J].ActaNeurochir,2014,156(3):571-575.